作者|查沁君

编辑|申学舟

设计|张鹏飞

“前几天耿乐还来我们店吃面来着,还有去年那个谁,吴宇森吧好像叫,就坐你这个桌。”付春丽倚在不足两米长的收银桌边,语气平淡地说道。

“啊真的,那你和他们合影了吗?”我反倒显得过于激动地追问着她。

“没有,干啥要合影呢,人好好来吃个饭的。”

这是下午两点半的平遥,在参加完一场关于网络电影的中印论坛和群访后,我专门找到这家在点评网站上排名第二的小餐馆。看上去四十来岁的付春丽是这家约莫二十平米小馆子的老板娘。

从去年开始,付春丽就发现各式各样的外国人,以及国内有名的电影导演、演员们会来她们家吃饭,她甚至还为此学了几句英语。在当天下午三点左右的时候,一对外国夫妻推门进来,付春丽脱口而出:“sorry,we are closed”。

给付春丽和她的小饭馆带来这些变化的最直接因素,是贾樟柯和他创办的平遥国际电影展。

才办到第二届的平遥国际电影展,从一出生就获得了一众电影大咖和影视明星的支持,影展的艺术总监马克·穆勒,去年的王中军、冯小刚、威尼斯电影节选片人MariaRuggieri等,今年的李沧东、杜琪峰、徐峥、廖凡等,都使其备受瞩目。上影集团董事长任仲伦也为其背书:“这是最纯粹的国际电影展,也是离电影本心最近的电影节。”

这个年轻的影展能办成如今的样子,贾樟柯功不可没:二十多年来,他优秀的电影作品成就了其个人品牌,这样的个人品牌与其喜爱交友的个性叠加,不知不觉中又为贾樟柯编织了一张强大的人脉资源网络。

如果仔细回忆影展第一天的评审团介绍,不难发现,这些来自世界各地的电影大师们都不约而同地称呼贾樟柯——“老朋友”。

交朋友

一切都还是要从十多年前说起。

少年似乎有总有大把的时间可以浪费,比如在汾阳的大街上闲逛、在小城录像厅看一下午武打片、骑车到三十里外的邻县看火车。“一列拉煤的慢行火车轰隆隆地从我们身边开过,这声音渐渐远去,成为某种召唤。铁路对我们来说就意味着未来、远方和希望。”贾樟柯曾说。

远方的第一站是北京。在电影学院,24岁的贾樟柯用24000元创作了实验短片《小山回家》,并在两年后的香港独立短片影展上获得一等奖,领奖时认识了一同获奖的余力为。之后,这个香港人就作为摄影师和贾樟柯一直合作至今。

这应该是贾樟柯在电影节上第一次认识业内的朋友,尽管那时候的他可能还没有意识到,这些朋友会在日后对他带来哪些帮助和影响。

两年后,贾樟柯带着《小武》和余力为来到柏林电影节。在高手云集的海外市场,一个刚毕业的毛头小子为了吸引海外发行商的目光,他想到一种笨拙却卓有成效的“推销”方式:印了一堆资料,上面写着《小武》的简介以及放映的时间地点,打听发行商所住的酒店,一家家地敲门,请人看电影。

这种“推销”似乎起了作用。那晚贾樟柯和朋友走在柏林的街头,感觉有人一路尾随,后来那人追上来和他聊天,表示了对《小武》的喜欢。他就是日本北野武工作室的制片人市山尚三,后来由他从中牵线,又促成了贾樟柯和北野武的相识。

自此后,北野武工作室开始频繁出现在贾樟柯多部电影的出品发行名单里。在他最为困难的地下电影时代,北野武工作室依然选择投巨资拍摄《站台》、《任逍遥》。《站台》投资600万,《世界》投资1200万,放在十年前,这样的投资成本并不算低。贾樟柯也不忘有知遇之恩的“贵人”,他专门为日文版《贾想》写序,称该书献给北野武。

贾樟柯后期的电影语言中也有了“北野武”的影子。《天注定》中,他一改往日的“沉闷”,让姜武端起枪崩裂了会计的脑袋,让王宝强拔枪打死了抢劫的流氓。《天注定》中,有北野武式的暴力杀戮,也有贾樟柯式的绝望跳楼。《山河故人》中,二人除了惯用的长镜头,对于底层小人物的关注,以及强烈的社会责任感都极其相似。

甚至后来贾樟柯开公司、做监制,渴望游走于商业和艺术之间时,他也对记者说:“我的公司一直在抄北野武,公司的架构、发展的未来、人员的构成,还有经营范围,除了没有电视台之外,他是我的榜样。”

北野武

那年的柏林电影节,贾樟柯最后只拿到青年论坛奖,但这次露面却让更多的人关注并“链接”上了他。

再后来,贾樟柯持续关注中国农村和底层人物,逐渐形成鲜明的个人品牌和作者属性。其业内资源的积累也是基于对他个人品牌和创作成就的认可,电影节则成为这些关系成立和铺展的通道。

另一方面,因受困于国内的严苛管制和封杀,贾樟柯开始携电影在世界各地的电影节巡游。

“在亚美尼亚,重温帕拉杰诺夫的《石榴的颜色》,在圣保罗,和沃尔特 赛勒斯一起聊电影的时空,这些生命中重要的时刻,都是各种各样的电影节赋予我的”。

贾樟柯口中的沃尔特 赛勒斯是巴西国宝级导演,《小武》失之交臂的金熊奖就是被塞勒斯的《中央车站》夺得。尽管俩人当时并未直接对话,但彼此的名字却深深记在心底。

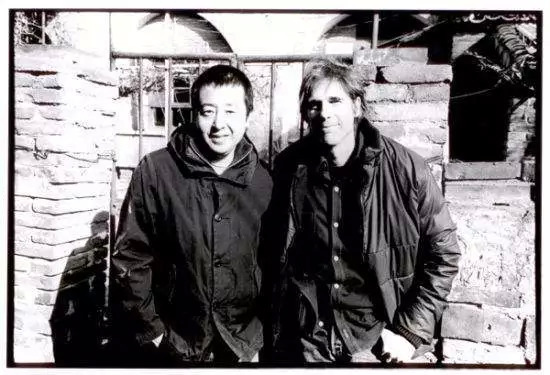

贾樟柯和沃尔特 赛勒斯在平遥

2006年圣保罗电影节,俩人再次相遇,相谈甚欢,“那个时候我非常震撼,因为他对我的作品的熟悉,细节的掌握,我觉得太知音了,完了他就说要给我拍一个纪录片,我都当他是开玩笑,后来2013年他真的拍了。”

沃尔特去到巴西圣保罗、法国巴黎、及贾樟柯的老家山西汾阳等地,追踪了贾樟柯在世界各地的艺术活动,采访了他的亲友、同学、台前幕后合作者,以近距离了解贾樟柯的创作思路及成长过程,真实记录了贾樟柯在现实中的困境,将所有答案都呈现在纪录片《汾阳小子贾樟柯》里。

贾樟柯在接受《南方日报》采访时说道:“沃尔特和我一样,都是旅途中的人。他是公路电影大师,一直在南美洲大地行走;我是在中国到处走,这部纪录片让两个孤独的人在路上碰到了。我们在一起交谈,倾听对方。我第一次拍电影是27岁,带他回老家时已经43岁了,我通过沃尔特的电影又回顾了自己的电影和生活,很自豪也很伤感,我可以告诉自己,这么多年我没有背叛电影。”

余力为、市山尚三、北野武、沃尔特 赛勒斯仅仅只是二十多年来贾樟柯在电影江湖里织造的人脉关系网的一个缩影。而他们在未来也还将以不同的面貌时不时地出现在贾樟柯的朋友圈里。

办影展

从柏林电影节青年论坛大奖,到戛纳电影节终身成就“金马车奖”,将近二十年时间里,贾樟柯辗转于各大电影节,除了获奖就是交朋友。其中,日本PIA电影节是他产生自办影展念头的最直接催化剂。

那时,贾樟柯在荒木启子和藤岗朝子的陪伴下在日本参加PIA电影节,他也认识到这个电影节之于日本独立电影的巨大意义,不仅为当时数以千计的独立短片、私人电影提供放映机会,如果获奖,还能为影人带来迅速进入电影界的可能。

当荒木启子问贾樟柯中国有无类似的影展时,他一时惭愧,“自尊心让我沉默”。会场里的年轻人显得分外活跃,贾樟柯回忆道,“但那是人家的事,与我这个中国人无关。”

这件事一直在他脑子里萦绕了好些年,直到2015年,贾樟柯按捺不住了,他在微博上发布一条状态:“雾霾,下决心搬离北京。”在外面漂泊多年的浪子终于回到了家乡。

或许是环境的天生浸染,他身上的晋商基因在家乡得到了更为突出的发挥。在他营造的“贾家庄文化生态旅游区”里,有他投资的“贾樟柯艺术中心”和“种子影院”在当地举行艺术展览、放映艺术院线影片,也有他担任股东的“山河故人家厨”。

但这个文旅生态构想里,还缺少重要的一环——办影展。在贾樟柯最初的设想里,这个影展应该是国内少有的、设立了艺术总监的电影展,“如果一个电影节,不知道谁在为这个电影节的学术负责,没有一个总的艺术策划,我觉得这很违背电影节发展规律。”

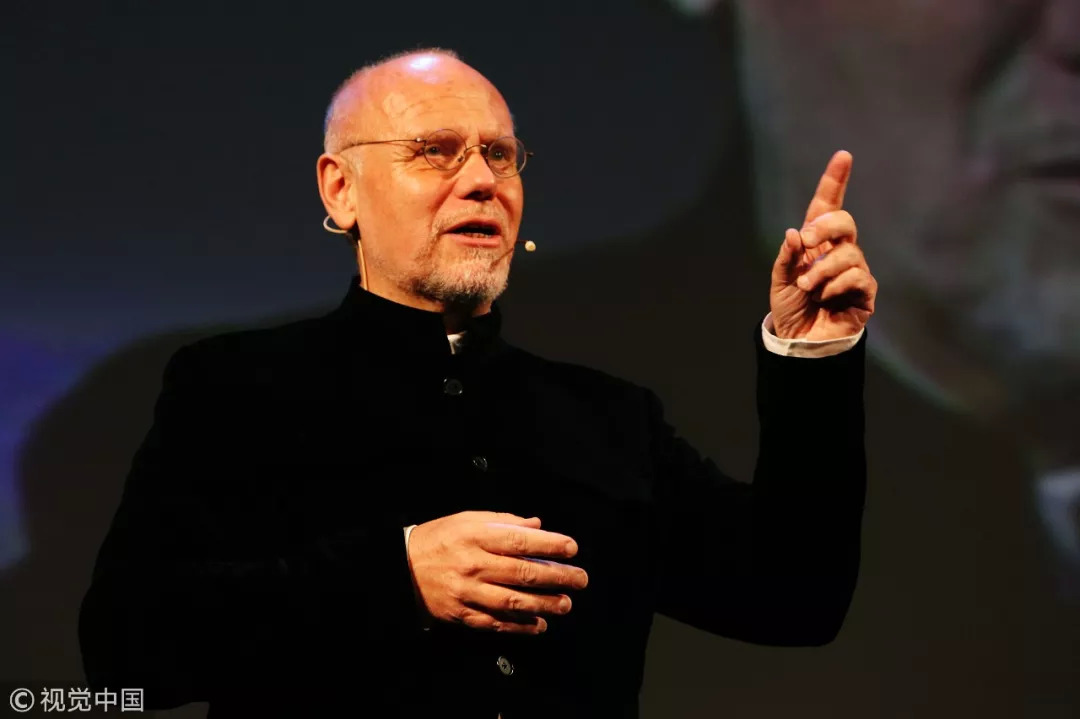

他第一个想到的人是马克·穆勒,这个说着一口流利中文的意大利“中国通”,走过鹿特丹、威尼斯有着四十年电影策展经验,曾把陈凯歌、张艺谋、田壮壮的电影推荐到国际电影节。

马克·穆勒

贾樟柯和马克·穆勒的相识,还要追溯到2000年。贾樟柯带着《站台》参加威尼斯电影节,马克以电影节主持人和翻译身份与贾樟柯有了第一次的交集。四年后,马克正式担任威尼斯电影节主席,一干就是八年,在此期间,《三峡好人》确定入围威尼斯竞赛单元时,马克还专门打电话通知贾樟柯,而最后这部片子也获得当年的金狮奖殊荣。因为威尼斯电影节,俩人也长期保持着友谊关系。

当贾樟柯将这个想法告知马克时,长期生活在中国的马克用流利的中文斩钉截铁回答:“如果你能找到钱、找到政府支持,我就可以保障国外的优秀电影来参展。”马克之所以毫无犹疑,一方面出于对贾樟柯个人的认可;另一方面是电影节的调性与之相符。

在此之前,马克曾与澳门国际影展走得很近,最终促使他离开的主要原因是“他们的重点不在电影,而是旅游。”对于马克而言,贾樟柯提出的电影展设想更符合自己的初衷,即“真正属于电影人的电影节。”

贾樟柯后来在接受《山西晚报》采访时也提到:“做一个电影展要考虑很多综合的因素,比如城市人口、大学数量、有没有电影工业、是不是电影重镇等等,我也考察了很多地方。后来晋中市委找到我说,为什么不考虑回山西来办?他们给我介绍山西谋求转型的进程,希望让老乡回去建设家乡。”

从当时的发展情况看来,一方面,山西需要有新的文化项目促进全省转型,带来全方位新的理念提升;另一方面,山西以前的文化传统和历史在当代急需激活和转化,电影展恰好有这个能力,它是一个信息量巨大的资源,长期的效益在未来会逐渐呈现出来。

既然位置拟定在家乡,贾樟柯私心是想将影展安置在老家汾阳。但就在汾阳政府还犹豫不决时,晋中市委立马抛来了橄榄枝。位于晋中的平遥古城是“中国现存最完好的四座古城之一”,也是整个山西的“旅游名片”,其成熟的文旅模式、便利交通以及开放合作的心态直接促成了影展的落地。

关于平遥电影节的诞生,抛开对家乡的个人情感,贾樟柯更愿意从宏观的角度解释:从北京到平遥,从一线都市到四线小城,地区间的差异不单体现在物质条件上,文化资源亦如是。“在平遥办国际影展就是为了促进文化资源自上而下地流动。基层同样存在着强烈的对文化和艺术的渴望。

2018年平遥国际电影展开幕式

虽然这是一个和政府合作推动的项目,但是贾樟柯更为着重的是平遥国际电影展作为一个创新模式的市场化运营,政府在前三年给予的扶持将逐年递减,商业合作成为办展的主要资金来源,而今年市场的比重已经达到总体费用的五分之四。

“这是一个非常快速的增长,具体的数字还没出来,因为影展还没结束,我相信到第二届应该是做到了收支平衡,我非常有信心到第四年的时候,商业合作进行影展的经费筹措我觉得是不成问题的。“贾樟柯在19号的影展答疑环节上说道。

事实上,谁来为成本高昂的影展买单,是贾樟柯一开始最大的担忧。因为早年拍商业广告片的缘故,他结识了陌陌CEO唐岩。2015年在和马克谈完之后,贾樟柯得知唐岩正在筹备陌陌影业,这和他筹备影展的初衷是一致的,因而二人接下来的合作才有了进一步的讨论空间。

俩人的相识也是一段颇为曲折的故事。2011年上线、2014年底就在纳斯达克上市的陌陌,虽然用户数一直增长,但其品牌一直遭受争议,急需宣传为其品牌正名。那时的贾樟柯已经开了一家广告公司,中国移动、京东、华润地产都是他的广告客户。

至于二人如何联系上则全靠一个人——陌陌COO王力。他在微博上写了一封致贾樟柯的长信,贾樟柯认真看完信后说,“那就拍呗,陌陌所做的事情,关注的事情,背后做这些事情的人,其实跟我是同类”。贾樟柯说的同类是,指双方同样关注中国社会变迁中年轻人的生活状态。

陌陌CEO唐岩

在二者的合作广告片《陌生并不存在》中,呈现了这样一个孤独的群体,片子透露出浓厚的贾樟柯电影风格,如果不是片尾出现蓝色陌陌LOGO,很多人会以为,这是贾樟柯导演的新片预告。在此之后,双方还签订了“艺术合作计划”并保持着商业联系。

在贾樟柯看来,平遥影展和陌陌的合作不应该只是一个商业行为,而是双方价值观的一致性趋同。“就像唐岩说的那样,创办陌陌的宗旨是连接本该连接的人,这就是我创办平遥电影节的初衷,让‘熟悉’和‘陌生’连接起来,让更多的年轻人能获得人生的可能性。”

第一届平遥国际影展获得了陌陌、广汽等品牌的赞助,第二届依然有陌陌的支持,还有山西老品牌汾酒的加盟。“我特别高兴大家都是国产品牌,对民族文化有共同的信念和理想。”贾樟柯说道。

在影展项目的前期准备到策划执行,团队是贾樟柯必不可少的重要资源。他毫不避讳地向《山西晚报》说到:“这个团队的人都是我求来的。电影展有很多同事来自广东、北京,他们有大型活动组织经验。但人家为什么要离开北上广去平遥工作生活?我确实是做了很多思想动员工作,他们现在几乎有一半的时间在平遥生活。”

在第一届平遥国际影展开幕前,贾樟柯和建筑设计团队、策展团队的负责人都住在了平遥柴油机厂的工地上,轮流值班盯工期。开展8天时间里,每天只能睡三个多小时。“每天凌晨最后一场电影放完,我们开全员的总结会,会开完天也蒙蒙亮了,第二天上午9点多,又开始一天的影展活动。”

情况在第二届有所缓和。“马克在这里掌舵,他比我更加擅长管理电影展,包括我们的CEO梁嘉艳,还有首席内容官万佳欢,他们是真正在运作这个电影节的人,第二届平遥国际电影展我是在开幕前一周到达的,这一年的工作都是他们在做,对我来说我付出的时间其实蛮少的,也就是加起来三周的时间。”

总体看来,有了政府的支持、外加赞助商的出资、以及到场明星、名导的相助,办一场优秀的国际电影展,对贾樟柯而言,只需要盘活资源、统筹全局。

造品牌

去年这个时候,当范冰冰走上小城石板路上铺就的红毯时,摄影机的咔嚓声不断、镁光灯的能量迅速攀升,为初上舞台的平遥国际影展带来巨大流量。

范冰冰担任的是平遥元年影展的形象大使。她和贾樟柯是在当年的戛纳上碰面的,听了贾关于电影展的小型推介会后,决定帮他为这次影展站台。那一年,贾樟柯把范主演、其男友李晨导演的《空天猎》列在了展映单元里。

与此一起展映的还有冯小刚的《芳华》、北野武的《极恶非道:最终章》等。贾樟柯的老朋友,沃尔特·塞勒斯作为艺术顾问,市山尚三作为“费穆荣誉”评审团成员,也都纷纷出现在影展之上。

而今年,范冰冰和冯小刚显然不可能出现了。没有了流量艺人的带动,影展似乎更回归到了它本质的核心上。“学术交流跟电影教育是平遥国际电影展在成立之初我希望做好的两件事情。”贾樟柯说道。

记者在现场也能感受到这种纯粹的电影展和浓厚的学术氛围,坐满500人的影厅在片尾字幕全部放完之后才亮灯,观众一个都没走。无论是观众、媒体还是嘉宾,每天都沉浸在密集的看片和与主创交流的环境中,即便是对话环节,主题也紧紧围绕电影本身。在这里,大家都是爱电影的人。

贾樟柯和韩国电影大师李沧东对话

针对电影教育,今年增设“青年评审荣誉”,由年轻电影创作者和来自全国各地的高校学生代表组成青年评审团,从入选“华语新生代”单元的影片中评选出“青年评审荣誉”奖。“未来有希望引进国际的电影学院,让全世界不同文化背景的影坛新力量与青年观众进行碰撞,建立联系。”

之所以引发对青年导演的关注,贾樟柯提到:“跟中国电影的现状有关,中国电影去年生产了接近800部影片,有三分之二是年轻导演的作品。这么多的影片其实里面有很多作品非常有才华,都是年轻导演的第一二部影片,我们希望有一个来自中国本地的策展能够让世界了解这些最新的中国年轻电影人。”

这和徐峥近几年做的事相吻合,单是2018年,徐峥以主演或监制的方式就交出了三部作品:《幕后玩家》《我不是药神》《超时空同居》。在今年的平遥国际电影展上,徐峥则是以青年导师的身份,挑选一部电影在平遥国际电影展进行展映,借此阐释他对电影的理解及所倡导的电影观念,助推创作者和优质作品的后续发展。

从中我们或许可以看到,一个具有相当品牌性和独特性的影展能够提供给嘉宾的附加价值。它可能本身已不太需要流量来加持,反而能反哺嘉宾,为其建立形象、增加话题。在这里,我们显然记住了徐峥作为青年导师在平遥以及更广阔的荧幕背后的角色。

徐峥以青年导师的身份分享经历

无可置疑,平遥国际电影展的身上带有浓烈的贾樟柯的符号,包括影展地址、人脉资源、选片质量和整体的气质。

贾樟柯希望赋予平遥国际影展的气质是逐渐独立,专注非西方电影。这其中有两个面向,一个是经济层面,在三年内逐渐脱离政府的携手合作,凭借市场化的自主运营实现独立。

在中国,目前被称作“国际电影节”的主要有有上海国际电影节、北京国际电影节和长春国际电影节,其中身为国际A类电影节的上海年限最长,政府支持力度最大,影响最广。而被称为“影展”的有FIRST青年电影展和平遥国际影展等。

两种类型各有利弊。前者受各级政府的文化扶持在生存上并无多大压力,但在国际上很容易被国际友人带上意识形态的帽子;后者独立影展相对来说生存艰难,文艺路线容易剑走偏锋,覆盖面太窄难以产生广泛影响力。

所幸从目前平遥国际影展的情况来看,在举办的第二年已经实现80%的自主营收,有望早日独立,实现市场化运营。

另一个是选片层面,和马克达成一致,他们希望电影展能够聚焦于亚洲、南美洲、东欧、非洲这样一种中国观众不熟悉的电影区域。不管是商业片还是文艺片,只要本年度优秀的电影都有机会邀请到。

但贾樟柯强调:“这并不是一个政治的概念,说我们只专注于非西方的电影,而是我们特别着力介绍这些不被人了解的好的电影,让中国的观众看到银幕世界其实是一个非常多元化的世界。”事实上,今年影展的开幕影片就选择了金砖五国联合拍摄的女性电影《半边天》。

以一个影人的个人品牌来带动一个电影节的品牌,平遥影展和罗伯特 雷德福一手创办、扶持美国独立影片制作的圣丹斯电影节有诸多相似之处。

美国国家艺术基金会和犹他州经济发展办公室对圣丹斯品牌的扶植,也让其发展成为一个全年运转的机构,从资助影人、投资项目、分享资源、政策优惠等多种途径,培育一个良性的独立艺术影片创作和展映生态。这似乎是贾樟柯正在尝试搭建的模式,也是一个值得平遥借鉴的思路。

三年前,贾樟柯找到了老朋友马克·穆勒,表达了想在山西办电影节的愿望,邀请他担任艺术总监。当时马克的要求是来看看平遥,他支开所有人一个人走在古城里,来了灵感:“我觉得平遥要做圣丹斯和特鲁莱德那两种类型的电影节。做电影人的电影节。只要你想看电影,总会有机会走进平遥电影宫。”

(文中付春丽为化名)

评论