2015年11月,美国华裔众议员赵美心在听证会上就华裔科学家冤案质询司法部长林奇,郗小星(中)作为听众出席听证会。 资料图

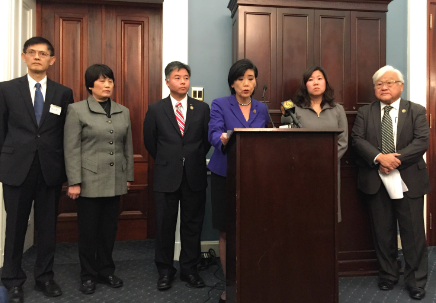

2015年11月,郗小星、陈霞芬和华裔议员刘云平、赵美心(从左到右)等人就多起华裔科学家被误控为间谍案,出席在美国国会大厦举办的新闻发布会。 资料图

作者:俞飞

近来,美国司法部高调宣布:起诉多位中国间谍。一时间,华人“间谍”谍影幢幢,在美掀起一阵喧哗。

太阳底下没有新鲜事。数年前,两位美籍华人科学家也曾遭遇间谍罪指控,美国司法部、联邦调查局弹冠相庆,自诩立下奇功;美国媒体更是大肆报道。最后,两桩热炒的间谍官司以撤诉尴尬收场,让山姆大叔脸上无光。

FBI揪出华人“间谍”

镜头拉回到2015年5月21日早上六点半,天蒙蒙亮,家住费城郊区的郗小星教授被一阵猛烈的敲门声惊醒。

他匆忙披上衣服,打开家门,十多名身着联邦调查局(FBI)字样制服的探员一窝蜂地冲进屋来。探员面无表情,端着枪指着男主人,喝令女主人和女儿举起手站到角落里。“探员就在家人的面前给我无情地上了手铐。”郗教授心有余悸地回忆。

宁静的生活一去不复返。“我不知道发生了什么。”自始至终,郗小星表示自己清白无辜。

美国司法部第一时间对外公布:指控郗小星涉嫌将美国机密敏感国防科技输送给中国企业,以换取“名利双收的职位”。如果四项重罪罪名成立,郗小星将面临最高80年的监禁和100万美元的罚款。

哥伦比亚广播公司电视台主持人惠特克采访时,郗小星回忆:“敲门声如此迫切,我跑着开门,甚至没有穿好衣服。打开门,看到外面有很多人穿着防弹背心,还携带着枪支。”

惠特克问:“你知道发生了什么吗?他们为什么来这里?”郗小星回答:“没有,我完全不知道。所以我首先想到的是——这肯定是个错误。”

无独有偶,就在6个月前,身为美国国家海洋和大气管理局雇员的华裔水文专家陈霞芬也在办公室内被FBI逮捕。司法部指控她是中国政府的“间谍”,将敏感的水文信息资料非法发送给中国官员。

陈霞芬主要负责预测俄亥俄河沿岸的洪水威胁。2011年春天,多亏她的成功预测,陆军炸毁了一座堤坝,改变了洪水的流向,伊利诺斯州开罗市逃过一劫。“我很自豪,我的知识,我的工作真的可以保护财产,拯救人们的生命。”陈霞芬说。

“我的生活被彻底颠覆了。”那一天,FBI特工用手铐把她赶出办公室,“同事们都透过窗户往外看。看着我被带走。”

失去自由还不算,陈霞芬被停薪停职,朋友和同事都不敢去看她,中国家人还要凑钱支付高昂的律师辩护费用。电视台的采访车全天停在她家门口,迫不及待地将聚光灯投向这个潜伏的外国间谍。

郗小星与陈霞芬究竟是学者还是间谍?一切还要从头说起。

四封电邮定罪

生于北京的郗小星,大学时高分考上北京大学物理系,从本科一路读到博士。“在我们77级恢复高考后的第一届学生中,郗小星文化课特别好,所以后来我们派他去德国进修。”北大物理系教授甘子钊回忆。

之后郗小星去了美国,1995年,他任教于宾夕法尼亚州立大学物理系。这起中国间谍案的核心,与郗小星在宾大期间的研究有关。

2002年,郗小星在世界上首次制成大电流二硼化镁超导薄膜材料,研究结果发表在美国《自然材料》杂志上。杂志评价:“这是二硼化镁超导材料发展过程中的决定性一步。”郗小星说:“我们开发的新工艺将会很快用于新型微波器件制造,应该说离工业化阶段不远了。”

外界很少有人知道,美国教授每年只领9个月薪水,剩下3个月为学术休假期,教授一般会另找研究项目或与企业进行合作。郗小星与加州Conductus公司合作,共同进行超导薄膜技术的研究。

申请到美国国防部的科研经费后,郗小星非常想购买Conductus公司的镀膜设备。后者直到2006年才正式同意向他提供使用这套设备,为期12个月。郗小星必须签署保密协议,保证其“用途仅为实验,不得复制、出售、转交或转移给第三方,不得拆解、拆分或以其他任何方式逆向解析设备。提供不等于商业化,而仅仅是为实验用途”。

到美国之后,郗小星并未中断与中国的联系。“他经常到北大来。没什么,他是我们的学生,想回来就回来看看,我都会给他签字的。”甘子钊回忆。此后,郗小星报名参加上海交大的一个计划,计划建立一个超导薄膜实验室。正是这一提议,成为美国司法部用于起诉的证据。

在检察官针对郗小星的起诉书里,四项犯罪行为证据均为电子邮件。2010年5月14日,他在发给中国同事的邮件中,确认某些技术已经传送给中国实验室。从6月至12月给另外3人的邮件中,都提出在中国建立世界领先水平的薄膜实验室。

“自2004年至2012年,被告策划并企图欺诈美国公司,获取其技术,输送给中国境内单位,并协助这些单位进一步利用该技术。郗小星曾多次企图通过帮助中国发展超导领域研究来换取在中国名利双收的职位。”起诉书中写到。

郗小星多次表示,他完全是清白的,他所做的一切不过是学术合作,这和其他同事所做的事情没有什么不同。“我在中国从来没有用技术换过钱或者任何有价值的东西。”

郗小星表示,电邮中有关于小型加热器的内容,联邦调查局人员对此不了解,就误以为电邮中的内容是机密数据。事实上,这些都是公开数据,这些邮件也完全不涉及机密资料。

“我没指望他们能懂我做的所有事情。”郗小星说,“但他们不咨询专家就指控我?让我的家人经历所有这一切?损坏我的名誉?他们不该这么做。这不是开玩笑,不是儿戏。”

用同事密码就是间谍

同样出生于北京的陈霞芬,在内布拉斯加大学攻读水资源和气候学学位,1997年成为美国公民。2007年进入俄亥俄州国家气象局。

上司亚当斯对陈霞芬赞不绝口,对数据的痴迷让她成为这份工作的最佳人选。“她过去和现在都致力于在细节方面准确无误,这一点非常重要。一英寸的水可能决定了堤坝是否能抵挡住洪流。”

2012年回北京探亲时,陈霞芬在国家水利部办公室拜访了曾经的大学同学——当时的水利部副部长矫勇。他偶然提及自己正在为修缮中国陈旧的水库系统拨款,好奇美国会提供多少钱。“问题是随口问的,因为不知道答案,我一度感到尴尬。”陈霞芬回忆。

回到俄亥俄州,她开始查询国家水坝数据库。政府工作人员和申请了登录凭证的公众,都可以进入这个由陆军工程兵团运营的数据库。网站上部分数据只对政府工作人员开放。

作为政府雇员,陈霞芬曾有访问整个数据库的权限。但美国政府从2009年开始要求登录者提供密码。于是,她向同事戴维斯求助,后者用电邮告知密码。

陈霞芬还向负责人德博拉求助。法庭文件中的电子邮件副本显示,德博拉让她上水务部网站去看,“如果她的老同学还有其他问题,可以直接联系她”。

于是,陈霞芬给矫勇发了第二封,也是最后一封电子邮件,附上数据库网址,指出这个数据库只对政府用户开放,非政府用户无法从这个网站下载任何数据。

不久,德博拉向商务部举报下属有间谍嫌疑。“我担心有人在代表外国利益全面收集美国陆军工程兵团水务控制手册。”

矫勇过了一周才回复陈霞芬的第一封邮件。“嗨,霞芬:你的邮件我收到了。”他用英语写道。“谢谢你转发给我的信息。我会仔细看看的。”第二封邮件更简练,“非常感谢。”

FBI搜查结果显示,二人之间的通信仅限于这种程度。如果说这些只言片语能够作为间谍罪的证据,那简直就是滑天下之大稽。

一年后,商务部两名特工来到陈霞芬的办公室,“讯问持续7小时,没水、没食物、不让休息……”更有甚者,“当我问需不需要请律师,他们说:‘不不,你不需要律师’。”陈霞芬泣诉着,“我睡不着,吃不下。几天下来什么也没干,只是哭。”

她受到四项重罪指控,面临25年监禁和100万美元罚金。

“毁了我的生活,永远不会道歉!”

作为这两起间谍案的辩护律师,蔡登博格至今仍能清楚地记得最初见到二人时,他们脸上不安、愤怒与无助的表情。“这两个案子相同点很明显,两位当事人都是华人,都是第一代美国人,并且都与中国保持联系。华裔身份显然是他们被调查的首要原因。”

“郗小星一案中,当局看到了写给中国科学家的电子邮件,就作出了最坏的假设。但那些电子邮件代表的是政府和大学所鼓励的国际学术合作。邮件里讨论的技术并不敏感,也没有受到限制。如果他是加拿大裔美国人,或者法裔美国人,又或者他来自英国,这件事还会被政府注意到吗?我觉得不会。”曾长期担任检察官的蔡登博格表示。

“政府追究陈霞芬使用同事密码的责任,却不追究把密码给她——而且给了整个办公室——的那名同事的责任,这个事实很能说明问题。”蔡登博格直言。

前同事亚当斯称,陈霞芬的中国背景产生了影响。“如果是你我,或者其他欧洲后裔借用了别人的密码。”他说,“他们就会说下不为例。这就是政府对她作为一名联邦公务员的辛勤工作和奉献所表示的感激。太可耻了。”

蔡登博格质问检察官:“如果她是间谍,为什么要在从中国回来之后,告诉同事在中国见了这个人,他想知道这些信息?她为什么要告诉中国的那个人,这是我老板的电话号码?为什么她要通过电子邮件获取密码?你会这么做吗?

2015年3月,迫于证据严重不足,检方在没有给出理由的情况下,撤销了所有针对陈霞芬的指控。9月,法院表示因弄错核心证据而撤销对郗小星的起诉。但两人的生活已天翻地覆,再也无法恢复到以前的样子了。

2013年,奥巴马宣布对盗取商业机密实行新的反击策略,加大调查及起诉力度,美国司法部根据《经济间谍法》提出的诉讼数量比一年前增加超过30%。公开文件显示,2013年以来提出的经济间谍起诉中,有超过一半的案件都与中国有关。

“近年来一系列曝光的冤假错案显示出他们一些行为已经走得太远。”蔡登博格说。

“我被彻底毁掉了。一夜之间,我从一名优秀的美国政府雇员变成了一名罪犯。我不明白,他们为什么要这么对我?”陈霞芬流泪问道。

2017年3月,陈霞芬提出了民事诉讼,起诉美国商务部就业歧视。同年11月,公民自由联盟代表郗小星向美国政府提起诉讼,指控美国政府“毫无根据”地对郗小星进行逮捕和监视,并且歧视性地针对华裔科学家。

今年4月,陈霞芬等来了迟到已久的裁决结果,美国绩效系统保护委员会首席行政法官在130多页裁定中,认为陈霞芬是“严重不公正”行为的受害者,要求商务部务必让她恢复原职,补偿她损失的收入与上诉费用。

但是这些并不足以抹平这类案件在众多美籍华裔科学家们心中留下的恐惧。

“我们总是害怕,我们做的一切,FBI都在监听,我们的一些言行都可能被歪曲,我们脑海深处始终有这种恐惧。”郗小星说,“我希望听到有人为持枪冲进我家、当着孩子的面给我戴上手铐并让我的生活笼罩着疑云道歉。但我的确明白,他们可能永远都不会道歉。”

评论