文 | 严沁雯

距离晚上11点还有五分钟,Tori的手机依旧在震个不停。“救救孩子!还有一个赞就成功了!”、“还有谁能点赞,明天一定还上!”......微信群的求助消息一个接着一个,Tori忙着复制粘贴,将对方发来的“能量PK点赞链接”发给自己的朋友:“帮这个人点一下赞吧,我今天的赞用完了。”

自从10月20日“双十一”预售那天起,Tori的每一天都从和其他人互相点赞开始。这次淘宝推出的点赞预热活动,恰逢天猫“双十一活动”举办的第十年,也展现了阿里不灭的社交之梦。

拉赞拼人气 策划遭诟病

上文提到的“PK点赞”是今年淘宝推出的双十一活动。在“11.11”正式到来之前,淘宝用户组成一支不超过五人的能量战队,与其他战队进行“人气PK”,每一轮的输赢由双方的点赞数来决定。在不断PK的过程中,胜利的队伍可以赢得能量并进入更高级别的PK赛事,能量的赌注也随之升级,而输掉的队伍将被扣除相应的能量。最终各个队伍瓜分自己队伍所赢得的能量红包,前十一名清空购物车。

很多人抱着玩一玩的心态加入了战队,社交平台上的朋友成了淘宝用户拉赞的对象。在自己的圈子无法满足点赞需求时,不少用户组建了“双十一互助点赞小组”,与陌生人互相点赞以赢得人气。

当一个用户打开朋友分享的淘宝链接时,浏览并购买商品的几率随之上升,成功下单即为淘宝、天猫带来增量的价值。随着组成战队的用户在社交平台扩散拉赞链接,获得链接的用户不得不每天打开淘宝。点击数越多就意味着可能的交易量上涨,“人气PK”是在给淘宝引流,增加用户粘性和活跃度,并为“双十一”预热。

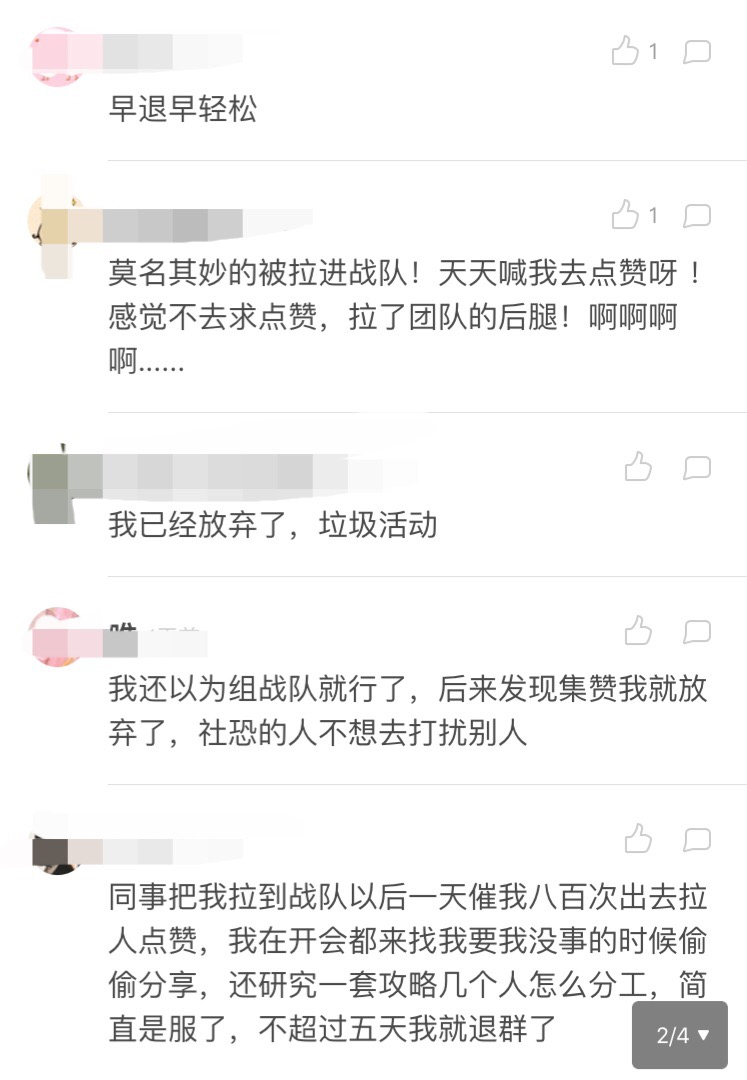

不过,用户一次次打开淘宝能否获得较好效果还没有体现,这个活动就遭到了诟病。

“拉赞实在太累了,既浪费时间又浪费人情。”不少用户在经历了几天的“厮杀”之后心态发生了改变,并表示淘宝这一活动战线拉得太长,等不到双十一来临,就有不少人放弃了。

从“来往”到“人气PK” 阿里社交之心不死

尽管好几次推出的社交性质活动都会引发“众怒”,阿里还是不愿放弃,对于社交领域的上心有目共睹。

阿里向社交发力始于2013年,阿里推出首款独立社交app“来往”。主打熟人社交,除了语音、文字等基本的通讯功能之外,还支持阅后即焚。不仅邀来KOL试用,马云也跑来站台。不过,随后曝出的艳照门事件加上无核心差异化,“来往”失败了。

2015年,“来往”团队又打造了“钉钉”,虽然在如今的职场社交领域站住了脚跟,但钉钉却依旧局限于办公场景,要想延伸到普通生活场景却十分困难。除非工作需要,鲜有人每天点开“钉钉”。

2015年7月,支付宝9.0上线,正式引入社交功能,朋友之间可以进行转账、经费管理群等。同年10月,支付宝版本升级,增加了“生活圈”功能,所有和用户有过金钱往来的朋友,都能在里面发送图文,同样因为内容的不健康,生活圈饱受诟病;另一方面,支付宝原本希望通过分享实现一键购买,也是收效甚微。

2016年春节期间,支付宝正式上线“集五福瓜分红包”活动,吸引众多人参与。同年8月,“蚂蚁森林”上线,在支付宝中的虚拟树会被公益组织认领并变成真实的树。树成长需要的能量除了用户本身线下线上的消费或者是公共交通出行等行为,还可以去好友处收取。

然而种种尝试过后,在人们眼中,支付宝始终是一个支付工具,很少有人在支付宝上分享生活。在2017年蚂蚁金服集团层面战略会上,阿里确定不再刻意发力社交,从用户的生活场景入手,以此来增加用户黏性。

2017年8月,支付宝另一款与“蚂蚁森林”类似的游戏“蚂蚁庄园”上线,用户养的小鸡通过支付宝付款获得饲料,好友间的小鸡可以互相“串门”吃饲料,小鸡吃饱了就会下蛋,集满个数就能捐赠给公益组织。

2018年春节,“集五福活动”再次成为热点,除了支付宝好友之间互相赠卡,蚂蚁庄园和蚂蚁森林都有机会获取福卡。尽管受到关注,“拉人互换福卡”这一操作还是受到一些人的“吐槽”。

在这次的双十一活动中,将“拉人点赞”点开之后,便会弹出各个社交平台的链接。在细节上还是体现了淘宝不同态度:点开微博、钉钉、支付宝这类平台后,淘宝会直接跳转;微信与QQ多了复制链接后打开APP黏贴这一步骤。

“社交梦”背后 电商竞争加剧

归根结底,阿里乐此不疲的推出“社交化”活动,还是为了增加DAU(日活用户数)。

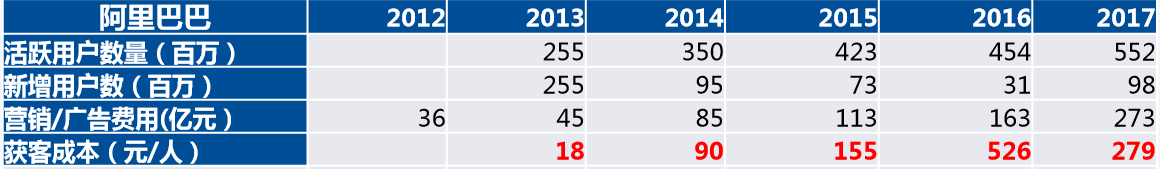

当垂直细分市场的竞争不断加剧,流量红利殆尽,传统电商增速下滑,电商的获客成本水涨船高。如何一边维持老用户的忠诚度一边保持不错的纳新率成了各大电商平台思考的问题,阿里也不例外。

数据显示,在去年的双十一活动中,淘宝的日活渗透率为77.5%,较2016年同期的80.3%有所下降。另一方面,据国泰君安研报显示,近年来阿里巴巴的获客成本一直处于高位。

在流量红利消耗殆尽的情况下,社交领域却仍在不断创造新的流量红利,微信、抖音等社交APP吸引了越来越多的流量,在这样的情况下,社交电商就拥有了较低的获客成本。

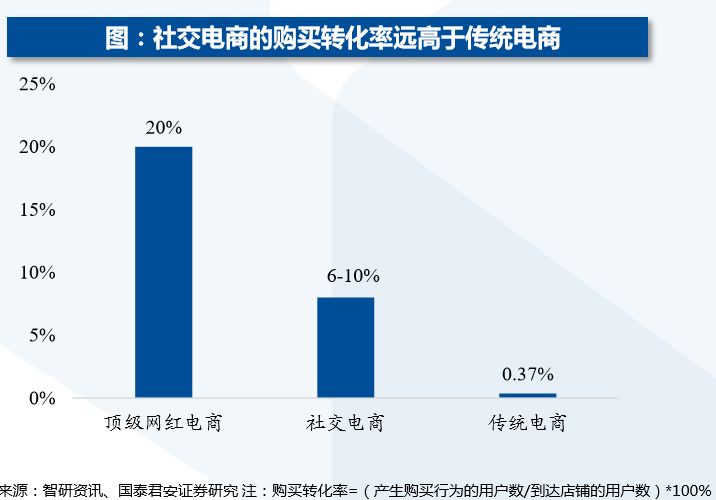

国泰君安在研报中提出,社交电商利用社交网络引流,在原有存量市场,以社交为纽带,抢夺市场份额;在增量市场,着眼于新目标用户,实现降维攻击。 用户既是接受者,也是推广者。用户通过社交引流至电商后,基于社交目的或自身利益,自发成为推广者,实现裂变式发展。

拿“拼多多”来说,2015年,通过在微信朋友圈的熟人社交方式传播,拼多多正式成立。借助微信用户数量庞大、传播速度快、到达范围广、信任程度高等天然优势,通过拼团模式实现了传播裂变,获客速度惊人,获客成本低。数据显示,拼多多2017年每个季度的获客成本都在10元以下,2018Q1获客成本达到了24.3元,但仍然远低于阿里。

除了获客成本的较传统电商较低,社交电商的购买转化率也远高于传统电商。

在各类社交软件成为“流量黑洞”的今天,作为以电商平台起家的互联网巨头,阿里不断强调社交化不仅是出于自身优势,更是大势所趋。除了以往阿里自己的尝试,阿里在拉战友方面也不含糊。从投资微博和陌陌到与抖音合作,阿里几乎布局了市面上除微信和QQ之外的所有具有一定影响力的社交软件,对社交流量望眼欲穿。

不过,懂得“社交流量变现”这一道理的不止阿里,有着庞大社交生态的腾讯同样在大举布局社交电商。除了投资至少20家包括在线旅游和移动电商在内的电子商务公司,腾讯还与京东合作,并对其开放微信的一级流量入口;还投资拼多多,为其提供微信这样的根据地。

在从来不缺竞争的电商红海里,抢食“社交”这块蛋糕对于阿里来说并不简单。

来源:财联社

评论