作者:彬宇

编辑:何未

版式:黑白文娱设计组

《阿拉姜色》硬极了,坦诚的不得了,这是一份芥末味的冰激凌。他区别于其他藏区电影,你以为他是关于一部探讨西藏宗教,其实《阿拉姜色》更多回归到藏区人和情感的纬度,初看你以为是甜的,细细咂摸回过神后,你的心会被击中。

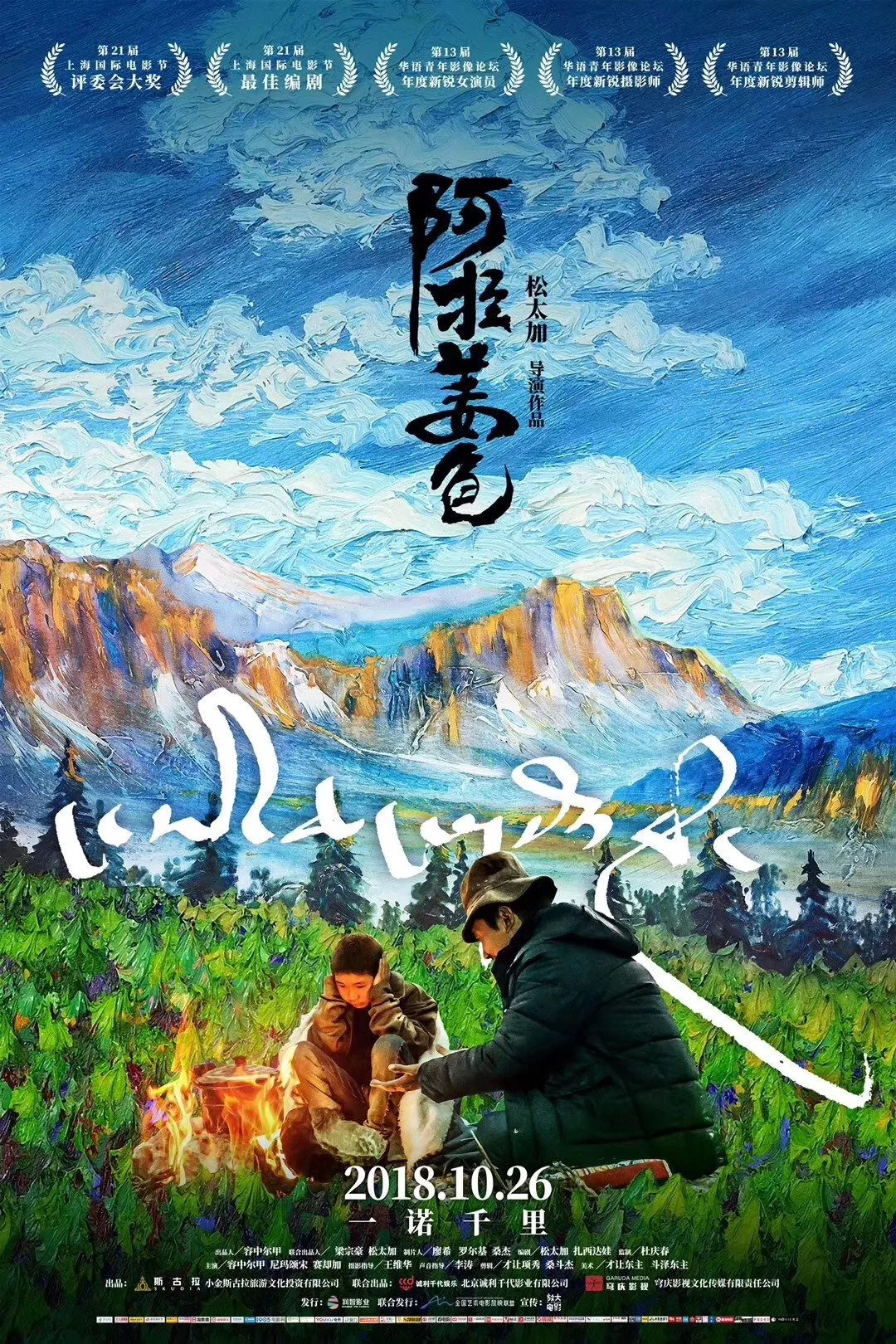

相信所有第一次看到这幅海报的朋友,都会发自内心的觉得《阿拉姜色》是一部坚韧、纯洁的藏民画卷。

相信所有第一次看到这幅海报的朋友,都会发自内心的觉得《阿拉姜色》是一部坚韧、纯洁的藏民画卷。

不过很遗憾这里面既没有长篇关于纯粹虔诚信仰的刻画,也没有大段温馨情节的流转。甚至在我看来还有点反类型,这是一部有关世俗情感、父子命题的电影,但是内容很硬,实实在在的给了心口一下。

《阿拉姜色》全片的故事主线发生在朝圣的路上,像所有有关藏民的内容一样,我们看到了一路跪拜的历程,泥泞、尘土中匍匐的身影,风餐露宿后蓬头垢面的坚持,故事中妻子、父亲、儿子三人共同参与了这场朝圣,这是我们看到的故事,或者说这是表象(A故事);

而三人之间即使至亲之人,也有揶揄,隐瞒的隔阂,以及普通藏民在信仰、认识、责任,情感的共同作用下不得已的选择,这是现世的刻画,整个朝圣的内核不在信仰在家庭,在父亲和继子的转变,这是内核(B故事)。(此处涉及剧情内容,还没看过电影的朋友可以跳过。)

我们先看妻子

影片开头她在半夜的哭泣带我们走进这个家庭,而这个哭泣的原因也是全片前半部分的麦格芬。前半部分朝圣路的引领人是妻子,我们将跟着她经过朝圣的“春、夏”。

其次是儿子

儿子的出现更像是谜团和麻烦的制造者,他独自居住在母亲娘家,离开父母居住,和父亲颇有隔阂,嫌隙,他陪伴了朝圣的全程。

最后是父亲

妻子决定上路,有过些许的疑问,但他是行动最全面的支持者,妻子前行几月,不放心的过来照看,他是无微不至照顾妻子的好丈夫,所有信仰、责任最终放在了他的肩上,他接过妻子的愿望,我们会跟着她经过朝圣最艰难的“秋、冬”。

因、果

在得知自己时日无多后,妻子恍惚的走到医院门口,一路天旋地转,当看到医院门口心急关切的丈夫后,眼泪终于绷不住了,此时她第一次吐露想要朝圣的计划,所有的观众仅知道她朝圣的一部分原因是身体,但是不知道其实这是她和前夫的约定;

妻子看到生命的尽头,想起的是前夫临终前的愿望,于是决定带着前夫的骨灰去往拉萨。

这时候朝圣是宽慰,是在生命尽头完成嘱托的愿望。

在朝拜路程中,丈夫雇佣人帮助妻子,但是比起信仰和诺言的守护,对于年轻人来说生活的诱惑来的更直接,没多久,雇佣的人相继离开,妻子即使自身一遍背行李,一遍跪拜的重复行程也要坚持,直到最后逝世在路上;

这是妻子朝圣的因。

妻子走后,不安的丈夫随即去医院询问医生病情,知晓真相后便奋力赶到妻子身边,在一番劝阻和无力的交谈下,丈夫权当妻子为了身体的好转所以有了这份执念,于是便决定留下来陪伴她走完剩下的全程。

之后妻子在跪拜时病发,不久离世,丈夫在妻子临终前才知道朝圣并不是为了自身的病情,而是为了前夫的遗愿。这一刻妻子的生命和爱,仿佛同时离他而去;

暂送继子,夜晚丈夫和逝世的妻子共居在帐篷内。守着遗体和一盏酥油灯,打开包裹中看到妻子和前夫的合影,守着油灯是在信仰上对亡妻心里的苦涩难以言表,只得郁郁的把包裹放到室外,这是全片极少数只有两个人共存的夜晚,。

第二天在寺庙中供奉了妻子和他前夫的遗物,即使知晓妻子临终前一直向自己隐瞒,丈夫仍然决定完成妻子的愿望,跪拜到拉萨;

这时候朝圣是责任和坚持,也是全片最深刻写实的地方,脱离生活的信仰是外人的围观和臆测;责任、情感,所有的世俗因素被宗教和信仰串联,我们认为虔诚的作为也就变成了理所当然,所以丈夫能够接下最后的担子,上路。

这是丈夫朝圣的因;

值得一提的是,供奉遗物过程中,丈夫听到僧人将妻子和前夫称呼为“两口子”,苦闷心酸之余,他撕开了两人的照片分别供奉;妻子要求已经难以招架,为何还要为一段不相干的遗愿纠结的上路,这份责任不显得太沉重了吗?

不愿背着前夫的骨灰跪拜,这是男人心中最大的结;全片不断付出和坚信的丈夫唯一的私心也不过如此。

那么丈夫和妻子的果呢?

这要从片名《阿拉姜色》中探寻了,阿拉姜色是藏族特有的祝酒歌,第一次出现在逗继子开心的场景中,父亲拿起地上的圆石,佯装劝酒,唱起了这首歌哄继子开心,孩子捂着耳朵,怯懦的呆着;妻子随后也唱和了起来。

火堆、婉转的歌声、开朗的父亲、拍手清唱的母亲、火光摇曳的映衬,两人一起和孩子游戏似的互动,温暖极了、有趣极了,这是全片最温情的场景;下一次全家人在一起的场景就是妻子的弥留之际。

妻子走后丈夫和只好一路磕磕拌拌的前行,多次冲突,直到孩子喊出原委后,所有的疑惑得到解答,丈夫是对孩子好不错,但是仅仅是当做继子,没有当成亲儿子。这样隔阂就永远存在,妻子也就会一直不敢去实现前夫的诺言,直到生命结束还在隐瞒。

影片的结尾前二人还有3公里即将抵达拉萨,孩子兴奋的学起了丈夫的动作,并在剪发时唱起了那首阿拉姜色,他已经把丈夫当成自己的父亲;

阿拉姜色呦,这杯美酒经历了一路的苦涩终有回甘,孩子已经把丈夫当成自己的父亲,而导演这个时候给了一个有趣的安排,孩子的背包无意间掉下,原来他偷偷把生父的骨灰带在了身边,里面还有重新粘好的妻子和前夫的照片。

丈夫看到后,愣了下,随后重新收好,影片结束仅留黑屏,和理发剪刀的声音,你说他剪断的是对于家庭最后的幻想,还是剪断了对妻子和孩子隐瞒的埋怨呢。

这是电影留白的思考了。

不过我更偏向后者,毕竟妻子珍藏的照片中还有一张,这是她和丈夫在“布达拉宫”布景前拍摄的结婚照,相比前夫,她和丈夫才是最终一起到达“拉萨”的人。

朝圣走远的是身体,走近的是这一家人,妻子达成遗愿,而丈夫得到的不仅是继子的理解和承认,还有对亡妻善意欺骗的最终释然,这是夫妻二人朝圣的果。

抛开信仰的坚定和宽泛,普通藏民的出发在这段满是泥泞和死亡的道路,仅仅是为了信仰吗,还是因为信仰维系和连接的人和念呢?

漫漫朝圣路,五体投地,三步一跪拜,每一次的默念真言想到的除了“教”之外,回顾的也不外乎是自身的世俗纠葛,宗教是信仰不假,但信仰也正因为家庭、责任这些普世价值得以传承。

朝圣是宽慰、是一诺千里的遗嘱和托付

抛开信仰的坚定和宽泛,普通藏民的出发在这段满是泥泞和死亡的道路上。

难道仅仅是为了信仰吗?还是因为信仰维系和连接的人和念呢?

评论