作者:谢良兵(标准排名城市研究院院长)

根据澎湃新闻报道,近日,辽宁省委全会正式提出要积极推动沈阳创建国家中心城市。这是又一个在省级层面提出要积极推动一个城市申请创建国家中心城市的省份,同时也是辽宁省在短期内提出申报“丹东特区”之后又一个推动东北振兴的重要信号。

从2010年开始,已有北京、天津、上海、广州、重庆、成都、武汉、郑州、西安等9个城市先后直接或间接地被国家承认其国家中心城市的地位。

独立学者罗天昊表示,设立国家中心城市,一个核心因素,就是辐射广,影响大。东北近百万平方公里的面积,1亿人口的市场,市场潜力非同小可。在武汉和郑州加冕为国家中心城市之后,罗天昊曾预言,西安和沈阳也将入选国家中心城市,罗天昊关于西安的预言成为现实,接下来就等沈阳了。

国家中心城市的标准

第十个国家中心城市会是谁?这两年,与青岛、长沙、南京等城市高调申请创建国家中心城市不同的是,沈阳的官方声音相对弱了点。东北亚国际化中心城市、科技创新中心、先进装备智造中心、高品质公共服务中心这四个中心倒成了沈阳宣传的重点。

所谓国家中心城市,在2007年原住建部上报的《全国城镇体系规划(2006-2020年)》中有明确名义,即是全国城市体系的核心城市,在金融、管理、文化、交通等方面发挥重要中心和枢纽作用,具有全国范围的中心性和一定区域的国际性两大基本特征。

因此,一旦获封此金字招牌,一方面会促成城市品牌的广泛营销;另一方面,获批城市的发展潜力、发展优势和发展前景,等于获得了国家最高层的认可,在具有战略意义和引领意义的先行部署上,国家中心城市会得到优先考虑,享受多重国家红利。

如果从国家中心城市的功能来看,沈阳可以说在政治、文化、对外交流等多方面在全国具备引领、辐射、集散功能,同时也符合国家中心城市作为国家发展战略的重要平台、战略支点以及承载国家政治目标、战略任务的根本特征。

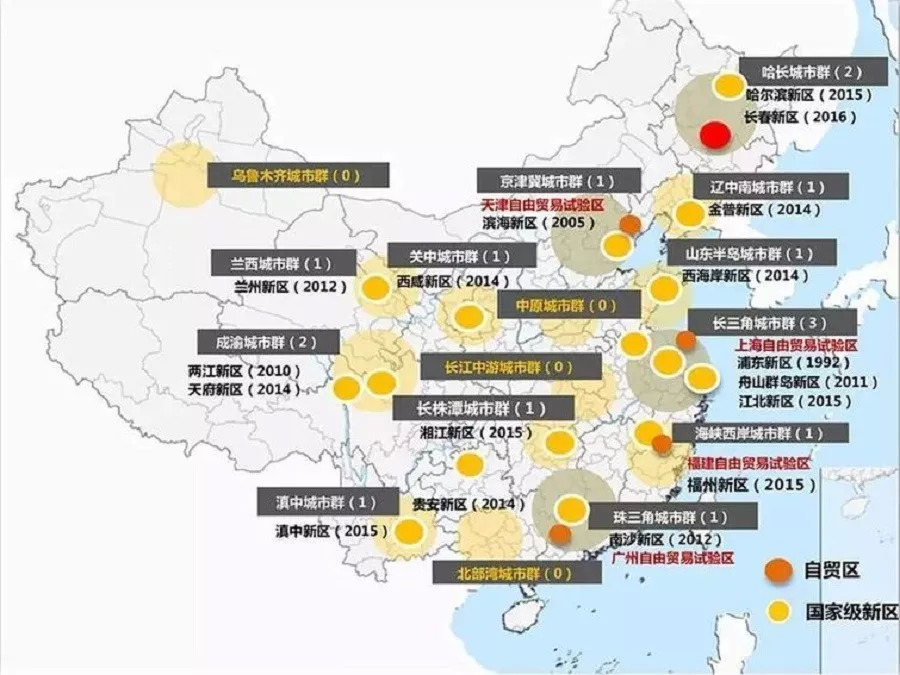

用过去传统国家大区的角度看,除了东北区域,其它区域目前均有一到两个国家中心城市。比如华北区域有北京和天津;中南区域是武汉和郑州;西南区域有重庆和成都;东南区域则为上海,西北区域是西安。

从现有国家中心城市的布局来看,与国家住建部确定的主要城市群也密切相关。有国家级城市群的区域均有国家中心城市,沈阳也应该成为国家中心城市。

显然,在国家中心城市布局上,东北不能再“退却”。在东北振兴的过程中,尤其需要有国家中心城市的引领带动。

沈阳短板在经济体量

沈阳目前的短板在经济体量和发展水平上。

在全国27个省会城市中,沈阳的首位度不高,全国省会城市排在倒数第六;因此,辽宁省也多次要求做好沈阳经济区发展这篇大文章,打造全省经济的发动机和增长极、全国新型工业化示范区、重要国际开放门户和标志性区域,同时着力提升沈阳首位度和牵引力,加快建设具有较强竞争力、影响力的城市群。

沈阳的经济情况也不是很乐观,以2017年的GDP数据来看,曾经的共和国长子,东北当之无愧的老大——辽宁省的GDP已经跌至全国14,甚至低于安徽。而它的省会,号称东方鲁尔的沈阳也被其他俩东北大兄弟哈尔滨、长春超越,跌倒了东北第四的地步。更为尴尬的是,在全国省会城市中,沈阳的GDP增速也是倒数第一。

国家中心城市的标准中,经济总量固然重要,但并不是唯GDP论,更需要考量的是其战略和政治地位。从经济方面看,主要是看能否带动区域经济的发展。从这个角度来说,沈阳成为国家中心城市的优势是大连、哈尔滨等其他东北城市目前所不具备的。

此次辽宁省委全会提出“积极推动沈阳创建国家中心城市,推动沈阳经济区一体化发展,积极推动辽西北地区与沈阳经济区、沿海经济带产业协作,扎实推进沈抚改革创新示范区建设,打造辽宁经济新的增长极”,实际上也都是在努力给沈阳补短板。

对沈阳来说,要创建国家中心城市,除了做大做强经济总量,增强自身的辐射带动能力外,在城市的整体营商环境、文化、管理等各个方面要与国际接轨,接轨之后,国际化的资本、管理、人才才等要素能集聚到这个城市。

沈阳有一线城市条件

沈阳经济实力东北前三,在交通上,则雄踞东北交通中心,在区域辐射能力方面也是东北第一,是大东北市场的中心。在消费领域,沈阳也是东北的中心。并且是全国商业重镇。在罗天昊国研发的2016年度中国20大城市消费能力排名中,沈阳的社会消费品零售总额,与GDP的比值高达0.59,2017年度则更达到0.68,高居第一。

沈阳其实是有产业的,对此,独立学者罗天昊曾撰文分析过。除了早年计划经济时期作为共和国工业长子留下的基础,沈阳现在是中国制造2025试点城市,高端装备制造业占比23%,高新技术产业占比达到55%,高于国家平均水平。罗天昊认为,沈阳制造在天宫、蛟龙、神州、航母、大飞机等领域的影响举足轻重。

沈阳还是东北的金融中心,投资中心。本外币存款占GDP比重在东北属最高行列,吸引了94家世界五百强投资落户。

沈阳其实也是具备国家中心城市或者说一线城市的基础条件的。

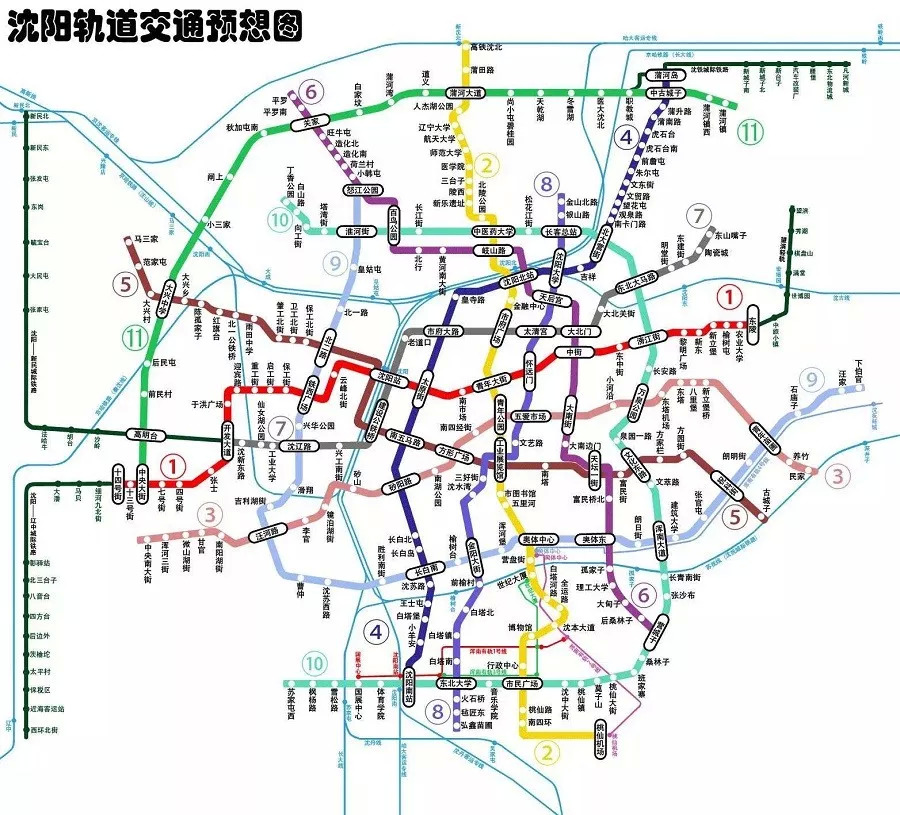

首先,沈阳的基础建设绝对是过关的,是国内较早建设地铁的城市,很少出现严重的堵车现象;据统计,到2017年年末沈阳汽车保有量达到209.7万辆,这是对沈阳交通状况的重大考验。但根据高德地图最新发布的2018年第二季度数据显示,沈阳拥堵排名全国第19位,是东北地区三个省会城市中道路拥堵指数最低的。

其次,沈阳的高教资源也很丰富,本科院校数量23所,排在全国城市的第8位;更有东北大学、辽宁大学等国家985或211工程院校;高校门类齐全,涵盖音乐、美术、航空航天、农业、交通、航运、体育等学科专业院校。还有中科院沈阳分院、金属所、自动化所等知名科研机构。

再者,沈阳的医疗条件不错,三甲医院多达39所,位居全国城市的前五。在专业机构制作的“中国医院竞争力·顶级医院排行榜”中,位居沈阳的中国医科大学附属第一医院排名第13位,中国医科大学附属盛京医院排名第17位。

沈阳缺乏复苏的信心

沈阳目前缺的是复苏的信心与软环境,也就是说如何突破“投资不过山海关”的瓶颈。当然,这个是整个东北经济沦陷的重要原因,也是整个东北的大环境所在。这其中最重要的两个指标就是钱和人口的流向。幸运的是,这两方面,沈阳这两年有了很大的进步。

先说钱的流向。有机构数据统计显示,截至2018年3月末,沈阳的资金总量大概在1.63万亿元人民币,同比增幅10.9%,总量虽然只位列统计样本的16位,但增幅排在第三,仅次于长沙和杭州。原因在于营商环境的改善。官方信息显示,2017年是沈阳市营商环境建设力度最大的一年,在世界银行190个经济体中排名第69位,一年时间前进了23位。

人口方面。数据显示,沈阳2010年到2016年间,小学生的人数增长了8%,是东北地区唯一有显著人口增长的城市。人才回流趋势也明显,数据显示,2014年至2016年,沈阳平均每年接收高校毕业生6.4万人,净流入2.6万人,2017年在沈就业大学生更是达到7.8万人。在养老保险关系转入的人员中,北京、深圳等热点城市转入人员占比超三成。

这些人口的净流入得益于这两年沈阳的抢人才战略,根据沈阳的抢人新政,中专学历即可零门槛落户。智联招聘发布《2018年秋季中国雇主需求与白领人才供给报告》显示,2018年秋季沈阳地区白领求职竞争指数39.1,位列全国第三,位列北京、上海之后。

这两个方面数据的变化,或许可以增强沈阳复苏的信心,进而发挥沈阳作为东北中心城市的作用,带动整个东北的振兴。但如果有国家中心城市的加持,沈阳改革和复苏的步伐会迈得更快。

本文缩减版发表在新京报评论版《城市与人》专栏

评论