位于拉普拉塔这座定制城市的核心地带,哥特式的拉普拉塔主教座堂是在政治冲突中诞生的,折射出了现代都市中政教分离的一段往事。

1880年,阿根廷经历了一场政治骚乱。对于布宜诺斯艾利斯同时作为联邦首都和富饶的布宜诺斯艾利斯省的省会, 内陆省份感到不满,希望可以将国家政府机构迁至内陆,但强大的利益集团并没有服从这一提议。

阿根廷的政治领导人们最终采取了折中的措施:布宜诺斯艾利斯继续作为联邦首都,但将其从原属省份分离,成立一个自治地区。尽管这个计划力求结束之前的漫长纷争,但问题的复杂性在于,其它城市的规模都不足以成为布宜诺斯艾利斯省的新省会。到底该怎么办呢?阿根廷人决定从零开始,兴建一座新城市。

选址的任务落在了省长达尔多·罗恰(Dardo Rocha)的身上,为了兴建城市,他招募了工程师佩德罗·贝诺特(Pedro Benoit)。他们最终选择了距离布宜诺斯艾利斯市东南30英里的地方,这里距离那座大城市足够远,新城市将会拥有自己的身份。

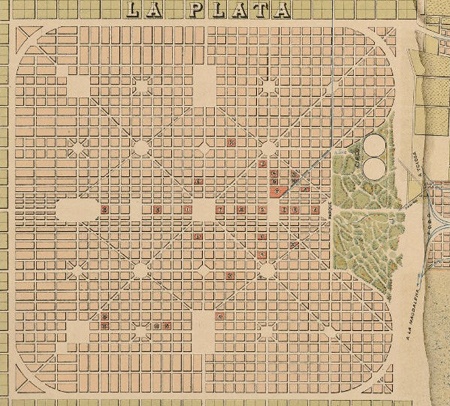

不同于布宜诺斯艾利斯市内难以分类的、弯曲的街巷格局,贝诺特设计的新城市——拉普拉塔,是一个完美的正方形网格,长宽均为36个街区。每隔六个街区,道路都会拓宽,以便更快的交通工具行驶。拓宽道路的交叉口处,都会设置广场或是环形路。两条发源于城市最角落的对角线,将网格分开,对角线交汇的地方是城市的绝对中心。市中心有一座面积更大的广场,这里将会是公民生活的核心。就在此处,贝诺特计划建起一座试金石般的地标性建筑:有着哥特式尖顶的拉普拉塔主教座堂。

主教座堂高耸的哥特式设计是罗恰决定的,他认为这是神圣意志的最纯粹的表达方式。根据保护学会“守护拉普拉塔”(Defendamos La Plata)的成员爱德华多·卡拉卡谢诺弗(Eduardo Karakachoff)的解释,主教座堂之所以位于市中心,是因为宗教在公众生活中的核心地位。“它象征着社会中的所有人距离上帝同样近。”卡拉卡谢诺弗说。

拉普拉塔的总体规划是阿根廷城市规划历史上的一个转折点。早期的城市规划所遵循的是西班牙君主国所颁布的印第安法,贝诺特的设计则反映出了一种更为世俗的姿态。主教座堂位于城市中心广场的一侧,对面就是新省会的政府大楼,这样的安排被认为是政教分离的一种象征,有助于分别代表着宗教与世俗的二者更好地发挥作用。

1882年,新城市破土动工后,街道布局和政府大楼很快就建好了,但是主教座堂的建设进程却十分缓慢。这一方面是因为建筑本身的复杂性,另一方面则受到了1884年经济衰退和政治剧变的影响。1932年,经过了近50年的漫长时间,主教座堂终于竣工。但是它原本应当最具标志性的哥特式尖顶却被遗忘了。在很多人看来,贝诺特最初的设计似乎永远无法成为现实。

同时,拉普拉塔城也面临着一场相似的危机。在19世纪80年代的乐观情绪消退后,城市的建设遭遇了低谷。尽管城市中电力和自来水的供应被认为是技术上的奇迹,但是鲜有永久居民的拉普拉塔还是被视为一座过快发展的鬼城。1890年,法国游客那奥多·柴尔德(Thèodore Childe)记录道:“这个城市有着除居民以外的一切东西,但居民才是城市存在的理由。”

此后,拉普拉塔采取了很多措施来为城市的增添生气,包括在1905年时兴建了大学校园,但在20世纪的大多数时间里,拉普拉塔一直在努力摆脱“鬼城”的名声。当拉普拉塔走进第二个五十年时,巴西新首都巴西利亚的建成,让同样作为南美洲知名规划城市的它黯然失色。

因为更大的规模,也因为对建筑大师勒·柯布西耶(Le Corbusier)及其巴西门徒奥斯卡·尼迈耶尔(Oscar Niemeyer)的城市规划原则的忠诚度,巴西利亚很快就作为城市规划的未来,得到了国际认可。拉普拉塔刚建成时也获得了广泛的认可,包括1889年巴黎国际博览会上的两块金牌,但它更为行人友善的设计现在看上去更像是过去某个时代的遗迹。

图片来源:Alinari Archives/Getty Images

但是拉普拉塔应当获得一次新生,而这次新生来得极富戏剧性。1987年,主教座堂前举行的一场政治集会被因为一个意外而中断了。一大块玻璃从主教座堂上脱落,在下方的椅子上摔得粉碎,而数秒之前,布宜诺斯艾利斯省的省长就坐在那里。这场意外使得政治人物不但愿意修复日益破损的教堂,还将百年前城市创始者们所期待的两个尖顶加上了。建设工作在1997年开始,两年后,新添了尖顶的教堂终于对外开放。有15万人参加了重开仪式。

那时,城市本身也已经成熟了,变成了一座极具文化特色的大都市。今天的拉普拉塔人为自己有礼貌、好读书和爱玩乐而骄傲,在他们看来,隔壁的布宜诺斯艾利斯人也更为粗暴。

曾经的拉普拉塔苦于无法吸引新的居民,但今天城内的居民或许已经太多了。很多原有的建筑已经被高楼取代,但其中不少都缺乏足够的排水系统。最近,城市所面临的最大威胁并不是针对主教座堂的,而是城市中的其他历史建筑。此外,当年达尔多·罗恰坚持种植的桉树林也因为一座私人足球场的兴建而被砍去了一大片。

保护学会“守护拉普拉塔”已经就城市的保护发表了声明。卡拉卡谢诺弗认为,在2010年采用新的建筑标准后,城市的发展已经“完全失控”。2013年4月,也就是新的建筑标准颁布三年后,拉普拉塔遭遇了一场灾难性的大洪水,最终造成89人死亡。城市官员认为,鉴于降雨的强度,这场灾难是不可能避免的。但“守护拉普拉塔”和很多人都认为,不受限制的城市发展,尤其是在历史核心区的过快发展,给城市的排水系统带来了不必要的负担。

因为主教座堂的不朽地位,它或许永远不会被拆除,但是随着周边的低矮建筑逐渐被高楼大厦取代,人们不能在城市的每个地方都能看见它了。

如果拉普拉塔能够像它的竞争对手巴西利亚那样拥有足够的国际认可度,它的保护工作或许会更简单吧。巴西的现代主义首都很轻易地就被联合国教科文组织认定为世界遗产,但拉普拉塔的保护者们奋斗了数十年,希望为这座城市获得同样的地位。2015年3月,又一场竞争开始了,但这次拉普拉塔有着一个不太可能战胜的对手:城市自己。

“在我们为拉普拉塔申请世界遗产的时候,政府处处为难。”卡拉卡谢诺弗说,“政府尤其针对这一次的申请,因为这将会给他的开发者朋友们带来真正的限制。”2012年,“守护拉普拉塔”成功获得了世界文化遗产基金会(the World Monuments Fund)的认可,这有助于提升的城市知名度,但并不能够像联合国教科文组织那样带来具体而实在的保护措施。

尽管未来并不确定,但拉普拉塔依然是一座迷人的城市。有些规划城市,如巴西利亚,或许只在建筑师们的画稿上有意义,但拉普拉塔的街道上遍布着行人、咖啡桌,还有卖衣服、鞋子和书籍的货摊。虽然没能如预期成为像巴西利亚那样枯燥乏味的未来之城,但这座城市也许是一个更好的居住地。又或许,在贝诺特对未来的憧憬中,依然为过去留下了足够的空间。毕竟,一个现代化都市,是不会在市中心建一座哥特式教堂的。

评论