“……特色小镇,弥补了城市的一些不足,起着城市修补、生态修复、产业修缮的功能。特色小镇之所以能够脱颖而出,优于其他城市模式,就是小镇的人与外部环境共同作用的结果……”

——仇保兴(住建部原副部长、国务院参事)

一、特色小镇版本进阶

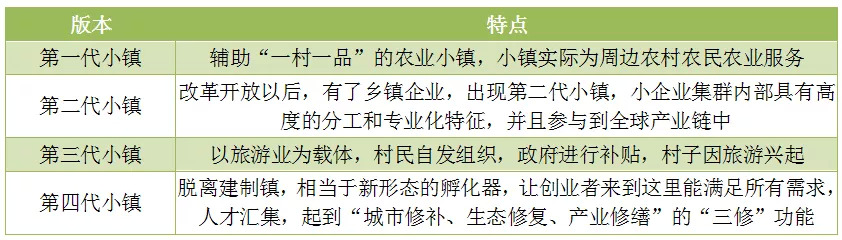

特色小镇作为一种复杂的系统,是动态变化的。改革开放以来,特色小镇经历了四个版本:

★1.0版:小镇+“一村一品”

原来农村的小镇加“一村一品”,这样的小镇是为周边的农村、农民、农业服务的,是农业产前、产中、产后服务的基地。

★2.0版:小镇+企业集群

2.0版特色小镇是改革开放以来形成的,也就是小镇加乡镇企业、家庭作坊。这些家庭作坊和中小企业在小镇上形成了独特的产业,这些独特的产业帮助小企业之间广泛合作,形成了企业集群。

★3.0版:小镇+旅游休闲

3.0版特色小镇出现在上世纪90年代后,有一批被工业化、城镇化所遗忘的边远小镇还保留着清朝时期的建筑,文化界、旅游界的人发现之后,把小镇做成了小镇加上旅游休闲。最著名的就是乌镇,这个地方经济很不发达,正因为不发达,所以这些旧建筑没有被城镇化的推土机所碾碎。3.0小镇出来以后就兴起了“复古潮”,开始对之前的小镇进行建筑形态方面的修复。

★4.0版:小镇+新经济体

4.0版特色小镇则是新思维,现在的特色小镇抛开了建制镇,进入了城市。进入城市的特色小镇扮演了一个城市修复、生态修复、产业修缮的角色。

此类特色小镇的新奇性体现为三种范式:

一是将原来没有特色的小镇改造成新奇的特色小镇;

二是在原有的单一功能区、空城里面植入特色小镇,弥补其原有的不足;

三是将特色不足的小镇,升级改造成为有新奇产业、新奇特色的小镇。

由此可见:特色小镇之“特色”,有两个维度:

第一个维度是特色的“广度”,即小镇拥有多少种新奇的特色。

第二个维度是特色的“深度”,即唯一性,指的是某个重要产业或者空间的特色,是否具有本地区唯一性,还是具有全省、全国或全球唯一性?如果具有“全球唯一性”的新奇特色,那就会立于不败之地了。

二、判定特色小镇好坏的十条标准

(一)自组织

好的特色小镇是由下而上生成的空间和产业组织,差的特色小镇往往是人为规划的,政府指定的,政府花大力气财政补贴,赶工期建设而成的。

浙江有一个东阳横店影视小镇,凡是我国历史上消失了的名苑、名园,如阿房宫、圆明园、大观园,那里都有。是一个名叫徐文荣的当地村支部书记,把生产队并起来,逐步形成这个小镇。现在我国百分之六十的历史大片都在那里产生。每年还吸引几百万游客来参观,活力非常好,资产已达几百亿之巨。它就是自组织的,从下而上自组织规划建设的典范。农民的利益、投资者的利益、影视剧作者的利益等,都通过“自组织”得到协同共赢的结果。

(二)共生性

好的小镇是具有共生性的。它能补主城的缺陷,发挥“三修”(城市修补、生态修复、产业修缮)的功能。

比如杭州玉皇山的基金小镇,玉皇山处在西湖风景名胜区内,这块地周边环境非常漂亮,一是国家级风景名胜区,二是地下有南宋皇宫的遗存。一些有创意的机构,引进了500个基金组织成立了基金小镇,现已有五千亿元的规模。

这个新兴的“基金小镇”对城市这个地段“三修”发挥了不可取代的作用,把城市破烂的边缘地带,修复成了一个非常漂亮的高级社区,产生巨大的经济效益。

(三)多样化

这指的是小镇特色的种类要多。如建筑的本地特色,产业的唯一性特色,投资和管理特色等,小镇特色越多,就越能形成多样化的空间,多样化的产业模式,就会产生非常好的生态和经济效益,因为创业生态链形成了。而差的特色小镇是单一性的,产业模式又与城市趋同的,资源是相互冲突、类同的。

(四)强联接

任何网络的能量价值都与节点质量、数量及其相互间的连接强度成正比。特色小镇等于是一个好的城镇或产业网络节点,要和外界强联接,多种强联接会使它产生某种“反磁力”。

差的特色小镇,只有“弱磁力效应”,甚至没有“磁力”,这是因为缺乏与主城的强联接,或者是很糟糕的单一功能。像北京附近的“睡城”,虽然当地政府和农民从土地拍卖上赚了不少钱,但在产业方面与主城没有任何“反磁力”,那就会缺乏可持续发展能力。

(五)产业集群

即企业相互之间高度细密的分工与合作关系,这种模式造成了集群,它是自组织体系的,集群反过来又会造就小镇的自组织特性。

哈佛大学彼特教授在其名著《国家的竞争力》中写道:“一个国家、一个地区的竞争力常常决定于那些地理上不起眼的‘马赛克’,而不决定于那些宏观的指标。”这些“马赛克”是什么呢?就是企业集群,一种产业的企业在一个地方聚在一起,他们之间的高度分工与合作产生超高的经济效率和巨大的创新活力。这种集群在地理上是不起眼的,但会成为一个地区乃至一个国家竞争力的最主要的元素。 差的小镇是与别的城市和产业没有关联的,缺乏细密的分工与合作,形不成企业集群,这样的小镇产业、人口会渐渐衰败。

(六)开放性

好的小镇的产业是高度开放的,能够主动切入到全球的生产链中去,并且不断地向上游移动。因为全球价值链和产业链是变动的,如果说某小镇有一类产品进入到这个产业链,不断的上升,特色小镇就会成功。

那么一个不起眼的小镇,如果其工业没有全球的开放性,就不可能在全球产业链中找到其定位。

(七)超规模效应

好的小镇完全超越了城镇规模效应。如果某个城镇内的产业与主城是高度互补的,规模小就没问题;如果小镇空间建筑结构是独一无二的,规模小点也没关系;如果小镇的服务功能是为主城市补缺的,规模再小也有吸引力。

英国有个名叫海伊的小镇,原来只是一个被冷落的旧城堡,后来发现与牛津、剑桥等名校不远。将全国旧书商家吸引到此镇来,全英国的旧书都到这里来买,把仓库、旧屋都空出来装上书,就成了旧书小镇,周边大学师生和全国游客都到这儿来买书。

(八)微循环

微循环小镇,是采用微循环的模式,任何“三废”都就地循环回用,这种节能减排的模式,对水污染的治理、对节能减排有很大的生态和经济效益。

这种基于特色小镇的微循环整套技术,本身就是“特色”,会造就此类小镇的经济活力。上海枫泾镇就是这种模式,整个都采用微循环的新模式,因而创建成功了新产业集群。

(九)自适应

好的小镇有投资者、技术、人才等方面的自主性,能独立面对风险,独立应对市场变化、独立解决新技术的颠覆性创新。

差的小镇就不具备产业发展的自适应性,从而引发资源产业枯竭,如同美国底特律式的衰落。

(十)协同

好的小镇会与周边其它小镇协同涌现活力,而不是固步自封,它会利用自己鲜明的产业支撑、丰富的自然和人文旅游资源、独特的文化底蕴、较为完善的基础设施,成为一个更为开放的系统,其内部的子系统不断与外界进行物质、信息和能量的交换,带动周边的共生发展。

三、案例剖析——云栖小镇

标准一:自组织

阿里巴巴在美国上市成功以后,整个团队拥有200亿美金的资产,团队里面中层以上的骨干将近一千多人,其中有700多人自我创业。为了留住这些创业人才,决定在总部周边建几个小镇,免费提供两年的创业空间,最后做成了“云栖小镇”,大部分的创业人才都留下来了。

标准二:共生性

小镇以转塘科技经济园区为基础,东至四号浦,南至袁浦路,西至龙山工业安置区,北至绕城公路、狮子山,规划面积3.5平方公里,四面环山,碧水中流,地理特征很像美国的“硅谷”。

标准三:多样化

云栖小镇增加了居住、服务设施、文化设施等配套,以人文的环境吸引高端人才落户于此。利用尚未出让的用地调整功能,新增邻里中心和文化设施用地,同时引导已出让产业用地分别承担服务于企业人员的配套设施建设,包括运动场所、休闲场所、餐饮食堂等。

标准四:强链接

强化小镇对外公共交通联系、开通小镇循环巴士、过境主干路局部功能下穿等。2013年之江大桥顺利通车,与彩虹快速路滨江段实现贯通。2014年地铁6号线开始动工,今年通车。2016年紫之隧道实现贯通,之江与城西之间的距离缩短为15分钟。2017年杭州至富阳城际轻轨开工,预计明年通车。紫之隧道、之江大桥、彩虹快速路、之江路、杭州富阳城际轻轨,地铁6号线立体交通网络环绕,实现云栖小镇与城西、滨江、富阳等多区域的无缝对接。地铁河山路站近在咫尺,交通便捷,通达全城。

标准五:产业集群

云栖小镇提出,在“5年内拟集聚云计算平台上的游戏、电商、金融、APP开发、智能硬件等各个应用领域的数千家企业和团队,实现云计算相关产值超过200亿元,税收10亿元,成为创业创新的圣地、创新人才集聚的高地、科技人文的传承地、云计算大数据科技的发源地。”旨在打出创新创业的品牌,形成创新创业的生态环境。

标准六:开放性

云栖小镇提出要为来自全球的高科技人才构建“创新牧场——产业黑土——科技蓝天”的创新生态圈。“创新牧场”是要成为草根创业者的舞台和沃土;“产业黑土”是要成为助力传统产业转型升级的技术平台;“科技蓝天”是要成为科技和人才的制高点,让他们飞向蓝天。品牌就是财富,就是竞争优势。这样可以吸引杭州、上海、北京和全国各地以及境外、国外相关领域的优秀人才。

标准七:超规模效应

云栖小镇正在积极筹划建设一所私立研究型大学——西湖大学,以引进国内外一些著名的专家学者,培养、储备高端人才,成为积蓄新科技和新人才的制高点。云栖小镇这一带自然生态环境优美,已有好几所大学云集,还有一批具有特色的中等专科学校;作为中国首个云产业生态联盟——“云栖小镇联盟”的诞生地,阿里云开发者大会——现改名为云栖大会的永久举办地,已聚集了一大批高素养人才,开始形成了创新创业的科技文化氛围。筹建在体制、专业、教育理念等方面都颇具特色的西湖大学,无疑将成为云栖小镇、杭州、浙江的一个新亮点。它将丰富西湖的文化内涵,提升杭州的文化品位,是我们时代进步的一个缩影,更是未来发展的一个新引擎,是十分让人期待的大好事。

标准八:微循环

小镇还规划了“生态开敞空间”、“绿地广场空间”、“商业开敞空间”和“企业内部开敞空间”四个类别的开敞空间体系,并串联成网,全面提升小镇的环境景观品质。

标准九:自适应

发展特色小镇的出发点是破解浙江发展面临的难题,其产业规划从根本上有别于传统的产业园区。在做产业规划时引入了产业生态链的发展模式,提出了由“云服务区”、“就业创业区”、“就业创业服务区”、“创业成功发展区”四区组成的一个云计算产业生态体系,构建了一个从想创业、始创业、创业中、创成时、创成后的完整的创业服务生态链,形成“易就业易创业的生态体系”。根据产业生态链规划,提出了云栖小镇建设需要的八个功能组团,在用地布局上形成了八个功能分区:创业孵化区、创业服务区、云存储云计算产业区、工程师社区、成功发展区、国际化生活区、生活配套区和创业创新拓展区。

标准十:协同

阿里巴巴在美国成功上市以后从外面引入的资金高达220亿美金,阿里巴巴的团队有近千人左右成为千万富翁,其中有700多人自主创业,他们就选择了周边的小镇。这些小镇将“未来的马云”聚在一起,产生协同活力,仅云栖小镇的软件产值就迅速的达到了几百亿。

这些未来的小镇之间都是产业功能互补的,又形成了协同创新的小镇群,产生了对高等资源吸引力的协同现象,这个“群”就是高水平的“协同”效应平台。

总而言之,特色小镇是“千城万样”的,但是好的特色小镇总不会脱离以上十个标准。

文章来源:元立方金服 作者;刘珍

评论