文/蔡洛冰

梅州兴宁是中央苏区县,红色资源丰富,共有革命遗址55处(其中革命领导机构18处;重要历史事件及人物活动纪念地8处;革命领导人故居16处;烈士墓2处;革命纪念设施11处);另有其他革命遗址11处。省级文物保护单位2处,县级文物保护单位1处;市级爱国主义教育基地1个,县级爱国主义教育基地5个。

早年间,由于战争的破坏和人民保护意识的缺失,导致革命遗址损坏比较严重。近年来,兴宁高度重视红色资源活化利用和修缮工作,先后投入600多万元修缮革命史迹,并将红色资源的挖掘保护和加强基层党建结合起来,打造红色文化教育基地,成为助推乡村振兴的又一重大抓手。当地政府还准备将部分革命遗址开发成纪念馆,将红色资源和大坪镇客家乡村资源结合起来,在保护红色资源的同时带动当地旅游文化产业的发展。其中,罗屏汉故居是革命遗址修缮工作的重点。

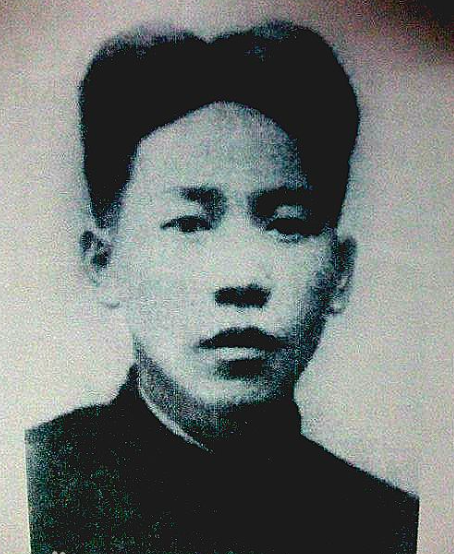

罗屏汉(1907至1935),原名庆良,广东兴宁大坪镇白云村人。1926年参加革命,同年加入中国共产党。土地革命时期兴宁党组织、东江苏区五(华)、兴(宁)、龙(川)革命根据地的主要创建人,闽粤赣边区主要领导人之一。历任中共兴宁、江西会昌县委书记、粤赣省苏维埃执行委员。闽粤赣边区游击纵队司令员、粤赣边区军政委员会主席等职。1934年秋红军主力长征后,他在闽粤赣边坚持艰苦卓绝的游击战争,1935年7月,在一次突围战斗中身负重伤而壮烈牺牲,年仅28岁,为革命谱写了一页壮丽诗篇。新中国建立后,兴宁人民为了纪念这位革命英雄,把他的家乡命名为屏汉村。

罗屏汉故居大约有150年历史,是一座底层约500平方二层砖木四角式瓦房。罗屏汉烈士青少年时期在这里生活和读书,并曾经以教师身份为掩护在此从事革命活动。罗屏汉和妻子张瑾瑜二人共同协作,为中央苏区的稳定作出了重要贡献。为传承和弘扬罗屏汉夫妻的英雄革命事迹,2016年,兴宁大坪镇投入100多万元对罗屏汉故居及周边环境进行修复改造,科学布展,图文并茂形象再现了罗屏汉及妻子这对革命伉俪从投身革命到领导农运、创建苏区,再到履职会昌、卫守粤赣,最后壮烈牺牲的故事。

2018年7月19日,兴宁老区建设促进会名誉会长曾洪标、原会长卢焕平、副会长兼秘书长刘光等到大坪镇考察罗屏汉故居,就做好故居的修缮保护工作进行专题调研。市委党史研究室和大坪镇有关负责人陪同调研。

调研组一行首先来到位于龙川县回龙镇大塘肚的五(华)兴(宁)龙(川)县苏维埃政府旧址,仔细参观了史料图片展,了解原五兴龙县委的丰功伟绩。随后,曾洪标等老促会领导来到大坪镇罗屏汉革命史迹陈列室和罗屏汉故居实地考察调研,充分肯定了大坪镇党委政府对罗屏汉故居保护工作所做的努力。同时,认为由于故居年久失修损坏严重,要尽快把维修方案上报上级有关部门,争取早日修缮好罗屏汉故居这一爱国主义教育基地。同年8月按修旧如旧的原则将罗屏汉故居修复完好,今年5月,完成了罗屏汉故居的主体布展。

兴宁大坪镇党委书记陈思忠说:“我们在修缮故居的同时,也把进入故居的道路进行了拓宽,修缮了河堤,建设了小公园。也就是罗屏汉年轻时候在那里传授革命火种的地方,并对故居周边的环境点缀了很多红色元素。”

据了解,兴宁大坪镇还在罗屏汉故居设置围龙讲坛,党员活动室,进一步讲好红色故事,传承红色基因。目前,罗屏汉故居已被列为梅州市中共党史教育基地、中共梅州市委宣传部新时代红色文化讲习所和兴宁市爱国主义教育基地。

兴宁大坪镇党委书记陈思忠说:“自修缮完成以来,我们共接待了省市县各级各单位党组织200多个,4000多名游客到故居接受红色革命传统教育。”

除了罗屏汉故居,兴宁大坪镇十二肩岭古驿道也为红色苏区的建设发挥了很大作用,是当时支援苏区的重要通道。目前,十二肩岭古驿道已初步完成了修复工作,对擦亮大坪红色文化品牌具有重要意义。

兴宁大坪镇党委书记陈思忠说:“我们准备在年底搞一个徒步的活动,把古驿道跟罗屏汉联系在一起,让我们的古驿道活化利用,真正利用起来。第二,我们准备把罗屏汉张瑾瑜烈士为主要素材的一个电影剧本,叫《生死坚守》准备拍摄成电影,并向国家申报重大历史题材。第三就是准备以罗屏汉故居为基地,向省发改申报一个粤赣边红军纪念园的项目,现在我们市里面已经立项。与红色基地罗屏汉故居,红色古驿道以及我们大坪18万亩的青山绿水紧密结合在一起,打造我们的红色游、生态游。”

(部分资料来源于兴宁市人民政府网)

评论