作者:徐家佳

众所周知,美容行业曾经由欧莱雅(L’oreal)和雅诗兰黛(Estee Lauder)等大型化妆品公司主宰。如今,尽管各大品牌仍在创造成功,但它们正日益感受到来自一些新品牌的压力,这些新品牌决心撼动这个行业。

在聚美丽西行东渐专题的总结篇中,我们有提到一个词“品牌降级”。品牌降级降低的是姿态,实际上拉进的是与年轻消费者的距离。(详见聚美丽此前报道:化妆品行业“品牌降级”启示录 西行东渐

△豪华版品牌与简配版品牌的不同特点

在国外,Glossier和Fenty等符合“简配版”品牌特征的新兴品牌越来越受到千禧一代的追捧,而这几年崛起的中国本土品牌,如完美日记、HomeFacialPro、植观等,也无一例外地拥有这样的特质。

那么,这些国内外的挑战者品牌是如何赢得今天的美容消费者的呢?以下是他们的策略和成功的关键点。

真实而非专业

在消费者信任度直线下降的时代,许多传统美容品牌正努力与如今变化无常的美容消费者建立联系。这在某种程度上与购买习惯的改变有关。

过去,消费者会到商店里去尝试和购买美容产品,而现在越来越多的消费者开始在网上购物。2017年,电子商务占美容产品销售的8.5%。这种转变的结果是,那些通常依靠专业知识、质量和传统故事等特征来营销产品的品牌,在专注于数字、精通社交的初创企业的围攻下,很难发出自己的声音。

那这些新品牌到底在谈论什么?

他们的产品在很大程度上是在真实性而非专业性的背景下生产的。换句话说,像Glossier和Fenty这样的品牌并没有以虚假的承诺(通过粉底无法实现的效果)来销售化妆品,而是让消费者自己定义什么是“美”。

那中国有类似的品牌吗?

像俊平大魔王从个人微博起家,到网红张沫凡创立美沫艾莫尔等。虽然美国与中国在社交网络表现形式、具体平台以及发展阶段有相当的差异,但在大的趋势上表现出了明显的相似性。

点对点的方式

玫琳凯(Mary Kay)和雅芳(Avon)等公司几十年来一直在利用客户来销售产品(直销模式),这意味着这种点对点(peer-to-peer)模式的美容品牌并不新鲜。然而,由于社交媒体的兴起,美容品牌正在为现代的消费者更新这种模式。

如今,品牌倡导者不再亲自销售,而是在Instagram和Facebook等社交媒体平台上销售。这可以是理论上的“销售”,即为了影响或宣传的目的。例如,Glossier就是用户自发产生内容影响其他消费者从而达成购买。

这种模式很容易让我们联想到近几年崛起的社交电商,包括微盟、微店、环球捕手、云集等等,他们的背后逻辑就是一个个小的意见领袖跟他周围这种粘性强的粉丝进行售卖。所以它也是互联网时代下的直销模式和点对点(peer-to-peer)。

以消费者为导向的定制

虽然许多品牌现在用评论和反馈来决定产品和营销活动,但一些品牌却把权力完全交给了消费者。

Glossier公司首席执行官兼创始人艾米丽 韦斯(Emily Weiss)在社交媒体上问她的粉丝,她们梦想中的洗面奶是什么样子的。她还为VIP们建立了一个宽松的渠道,以便他们能够快速分享关于其产品的反馈和想法。

以消费者为导向推出产品的案例在国内的一些KOL品牌上都有体现,比如张大奕在推出洗面奶之前就询问了粉丝的意见,之后洗面奶各个环节的进度她都会在微博上与粉丝进行分享,粉丝全程参与了产品的研发、包装等各个环节。

这带来了什么效应呢?

6月1日,这支新品洗面奶一上架在其天猫的美妆旗舰店首发5分钟内销量突破一万只。

从这个案例就能看出一点:互联网时代,品牌方需要全程的跟消费者做沟通。

多样性和包容性

提到多样性和包容性,我们脑海中肯定都会先想到蕾哈娜去年推出了的彩妆品牌Fenty Beauty,粉底液色号多达40种,自那之后,40个色号的粉底液几乎成为行业标配。

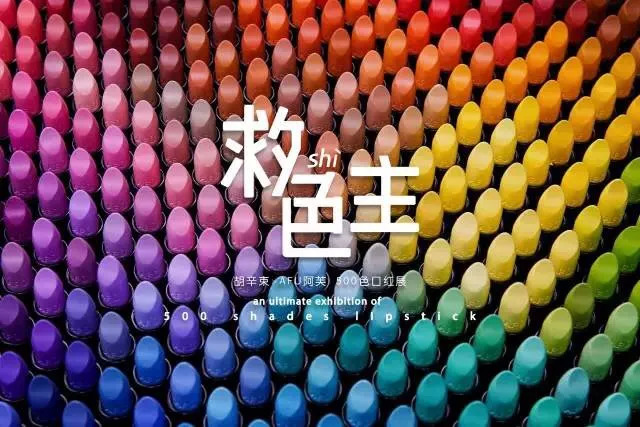

到了国内,不能在肤色上做文章的品牌方们,在口红上做起了文章。精油专家阿芙把口红当做了蜡笔,一口气推出了500款。

有人质疑,真的有必要推500个色号吗?在阿芙500色口红宣传视频中有一句话:“你唇上的颜色,就是你丈量世界的勇气”。这句话,似乎可以完美的回答这个问题。

不管是多样性和包容性,它背后的核心都是为了生成内容,生成让某一目标消费者有认同感的内容,跟消费者共创内容,而不是单纯的搞嘘头做广告。

国内外挑战者品牌们来势汹汹,特别对于处在历史转折期的中国品牌来说,如何快速甩掉传统的包袱,用互联网升级线下渠道盘好存量,用互联网拥抱千禧一代消费者争夺增量,不仅是当务之急,甚至是未来生死存亡的关键因素。

评论