产业园区是改革开放的一个缩影。

在40年改革开放的发展历程中,产业园在推动区域经济发展、促进对外开放、加快体制机制改革等方面都发挥着不可替代的作用。

改革开放的发展史就是产业园的演进史

可以说,自1979年蛇口工业园建立开始,产业园区在三轮改革开放大潮中扮演重要角色。

第一轮改革开放始于以深圳为代表的4个经济特区,深圳蛇口工业区先于深圳特区而建立,在客观上承担了特区建设探路者的角色,并成为深圳特区的灵魂和标志;第二轮改革开放始于大连经济技术开发区等的挂牌设立,表现在1984年14个沿海城市的开放,而开放的实质就是这些城市设立14个国家级经济技术开发区;在第三轮改革开放的大潮下,以1992年邓小平南巡讲话为标志,国家级开发区得到了大幅扩容和高速发展,很大程度上成为这一轮改革开放的标志。

随着改革开放的推进和深化,产业园区的发展形态也不断演进,形成了包括经济特区、经济技术开发区、高新技术产业开发区、出口加工区、综合保税区、保税港区、自由贸易实验区等不同类型、不同特色的产业园区。

蛇口工业区:园区鼻祖和深圳模式探路者

1979年7月8日,蛇口工业区基础工程正式破土动工。紧随其后,深圳、珠海、汕头、厦门成为中国第一批“经济特区”。蛇口工业区可以说中国产业园区的鼻祖,其先于深圳经济特区成立,被看做深圳经济特区的开路先锋,“蛇口模式”也就是后来“深圳模式”的雏形。

蛇口工业区是中国改革开放的标志。此后,在各地政府主导下,沿海开放城市诞生了很多工业园区。这些园区产业起点低,以“三来一补”的形式承接中国香港、中国台湾、日本和韩国的外来加工业务为主,涌现大量“打工仔”、“打工妹”。

“开山第一炮”如同春雷炸响神州,蛇口工业区成为改革开放的启幕乐章。(图片来源:深圳特区报)

颇具亮点的,还有被称为改革开放的“窗口”和“试验田”的苏州工业园区。1994年5月12日,以新加坡裕廊工业园区为蓝本的苏州工业园区诞生。该园区作为中国和新加坡政府合作项目,从创建开始就承担着改革开放“窗口”和“试验田”的功能,是我国改革开放史上的一个重大创举,是国际经济合作的一个成功范例。

大连经济技术开发区:此后经济开发区成为标配

1984年4月,中国政府决定扩大开放沿海的大连、秦皇岛、天津、烟台、青岛、连云港、南通、上海、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海十四个港口城市,并相继建立了第一批几十平方公里不等的国家级经济技术开发区。从此,经济开发区成为中国众多开放城市发展的“标配”。

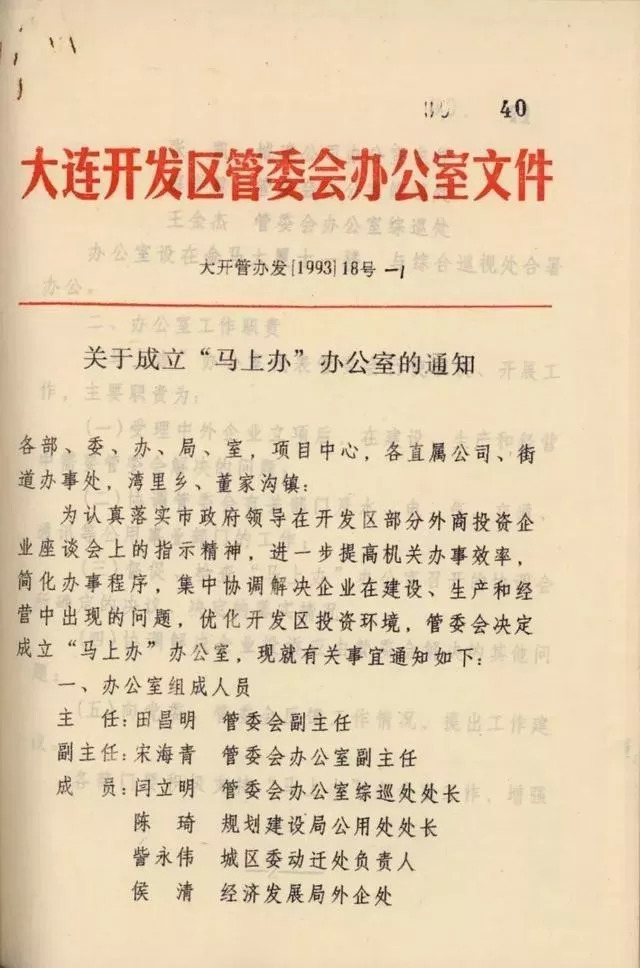

为优化外商投资环境,大连开发区在全国第一个成立“马上办”办公室。(图片来自网络)

北京中关村:促进高科技产业园区遍地开花

1988年,国家批复建立北京中关村第一家高新技术产业开发试验区。

中关村在80年代初从“电子一条街”起步,经过20多年的建设发展,已经形成了移动互联网和新一代移动通信、卫星应用、生物和健康、节能环保、轨道交通等六大优势高科技产业集群,聚集高新技术企业2万多家。2017年,中关村高新技术企业实现总收入53025.8亿元,是1999年的50.5倍。

1984年,伴随着科技人员“下海”潮,中关村已经有40家科技企业,并形成“电子一条街”。(图片来源:掌上北京)

中关村的作用,是星星之火可以燎原。在“科技是第一生产力”理念的感召下,以北京中关村和上海张江高科为代表,产业园区开始重视技术消化、技术革新,不再停留在技术含量较低的加工生产层面。高科技产业园区此后在全国大中城市遍地开花。

上海外高桥保税区:比开发区更加开放的新尝试

1990年6月,中国第一保税区——上海外高桥保税区宣布成立。1992年以来,国务院又陆续批准设立沿海和其他开放城市的保税区,这种享有“免证、免税、保税”政策,实行“境内关外”运作的经济区,比开发区有更高的对外开放程度和更优惠的政策。

截止目前全国已经拥有55家综合保税区和14个保税港区。至今年8月已经累计开行10000列的中欧班列,多数出发自各大城市的保税区或保税港区。目前,被誉为“钢铁驼队”的中欧班列已基本形成了国内65条线,48个国内城市开行,到达欧洲14个国家的40余个城市。

中欧班列第10000列开行。(图片来源:中国日报网)

上海浦东新区:没有它就没有雄安新区

1992年10月,国务院批复设立了上海浦东新区,面积扩展到了1200多平方公里,其辐射的不仅是一个城市而是整个长江三角洲城市群。在上海浦东新区之后,1994年3月设立天津滨海新区。2017年4月,国家宣布成立河北雄安新区,开启了开发新模式的千年大计。

位于上海市浦东新区黄浦江畔的陆家嘴夜景。

经过26年的发展,上海浦东新区不仅成为中国改革开放的“窗口”,而且成为“世界城市”的缩影。其经济总量从1990年的60亿元跃升到2017年的9651亿元,增长了近160倍,年均增长15.1%。如今,上海已经演化成可以与纽约、伦敦、东京和巴黎争高下的国际经济、金融、贸易、航运中心和科技创新中心。

截至目前,全国这种跨越上千平方公里的国家级新区总数共有19个。这些新区肩负着改革开放发展的重大历史使命和区域经济腾飞龙头的责任,借以打造区域经济增长极,推动区域城市群产业结构升级。

上海自由贸易试验区:意义堪比深圳特区

2013年9月27日,国务院批复成立中国(上海)自由贸易试验区。之后相继设立了天津、广东、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西、海南等自由贸易试验区。自由贸易实验区是中国政府全力打造中国经济升级版的重大战略,其意义堪比上世纪80年代“深圳特区”和90年代的“浦东开发”,将成为中国成为最具有国际竞争力商业环境的“试验田”。

图片来源:百度百科

产业园区成为中国产业发展的平台和基地

40年间,中国产业园区成为全球最大的“建设工地”。建立在沿海滩涂之上的开发区早已成为世界500强企业的必争之地,成为最具有经济活力、最适宜创业和居住的城市中心。

同济大学发展研究院院长教授任浩,在近日发布《中国产业园区改革开放40周年:回顾与展望》的报告中,对40年来中国产业园区发展模式的进行了分析。其主要构成表现为:以行政与市场化相结合的园区管理体制、从土地开发与对外开放为中介的园区开发方式、以吸引企业为导向的园区发展动力,发展模式呈现出由硬因素与软因素相结合交互作用的“二元非均衡”的特点。

任浩认为,未来中国产业园区发展模式应从二元非均衡向二元均衡转变,产业园区发展形态应从单维生态向多维生态转变,产业园区发展理念应从补主体向强关联转变,产业园区管理方式应从轻管理向精管理转变。

任浩教授表示,经过40年的发展产业园区发展规模和结构上趋于成熟。在规模上,国家级经开区和高新区就达到了375家,省级经开区和高新区达到了1991家,覆盖了全国各省市;在结构上,除了经开区与高新区外,还有自由贸易区与边境合作区,以及科技园与生态园等各类形式。据统计,截至2016年,仅国家级经开区、高新区的GDP就创造了170816.3亿元,税收为29627.3亿元,出口创汇9080.9亿美元,其GDP占全国近四分之一、工业总产值占全国近三分之一、税收占全国近五分之一、出口创汇占全国近五分之二。如果将统计对象由国家级产业园区延伸到省级产业园区,那么其上述贡献无疑更为可观。产业园区已经成为我国产业发展的主要平台和重要基地。

如今,中国的产业园区聚集着全球最完整的产业链条。来自国家统计局的数据显示,中国是拥有全部工业门类的国家,包括39个大类、191个中类、525个小类,到2014年中国就有221种产品产量据世界第一,而这些产品80%来自各种开发区。

随着中国改革开放的持续深入,产业园区将更加深刻地影响中国经济和产业发展,也更加深刻地影响每个人的生活。

参考资料:

《产业园区,中国改革开放的旗帜》

《园区不惑-中国产业园区改革开放40年进程》

评论