文|三声 张一童

“梅格妮”又一次感到了被冒犯。

虎扑社区里对吴亦凡的调侃如同一根针一样扎在她们心里。

在粉丝们眼中,这位出身韩国顶级男团的男艺人身兼歌手、演员和制作人三重身份,在帅气的外表之外,还拥有极高的艺术才华,《中国新说唱》中严格而专业的点评就是印证之一。

但因为被认为点评与自身水平相悖,这些内容在虎扑受到了嘲笑。尽管对于虎扑网友们而言,这只是个无伤大雅的玩笑话,但在“梅格妮”眼中,这成为了对吴亦凡极大的侮辱和亵渎。

一位”梅格妮“将虎扑里的帖子整理成长图发到了微博,并号召更多的吴亦凡粉丝前往虎扑举报删帖,回复评论,进行“反黑”。在主战场微博,几乎每一天,“梅格妮”们熟练地进行着包括举报、控评、净化搜索在内的具体工作,清除一切对吴亦凡不利的言论。

“梅格妮”试图通过购买账号突破虎扑

这一次,面对封闭社区的天然屏障,“梅格妮”们甚至试图通过集资和有组织地买号实现突破。

以粉丝为组织对象,这样的战争每时每刻都在进行。沿着无数条网络光缆,在飞快的键盘击打中,数千万年轻人迅速集结。他们不知疲倦、持续不断地在社交网络上掀起一场又一场浩浩荡荡的讨伐。

他们曾在土味、六学等亚文化的解构中获得短暂的欢娱,也曾在“帝吧出征”这样有组织的网络群体运动中感受到集体荣誉的爆发。

2018年,一个新出口出现并发展成为全民性的社会浪潮。多档爆款真人秀的连续播出让数量众多的偶像涌入市场,制造了秩序严密,狂热认同的一个个青年人组织。在中国的社交媒体文化里,这也就意味着层出不穷的粉丝战争和内部纷争。

集体主义重生

一条微博评论的字数上限是140字,一个普通人的平均打字速度在每分钟50到80字之间,但一名经过“训练”的合格“战士”往往在数十秒内就能完成一次完整的输出。

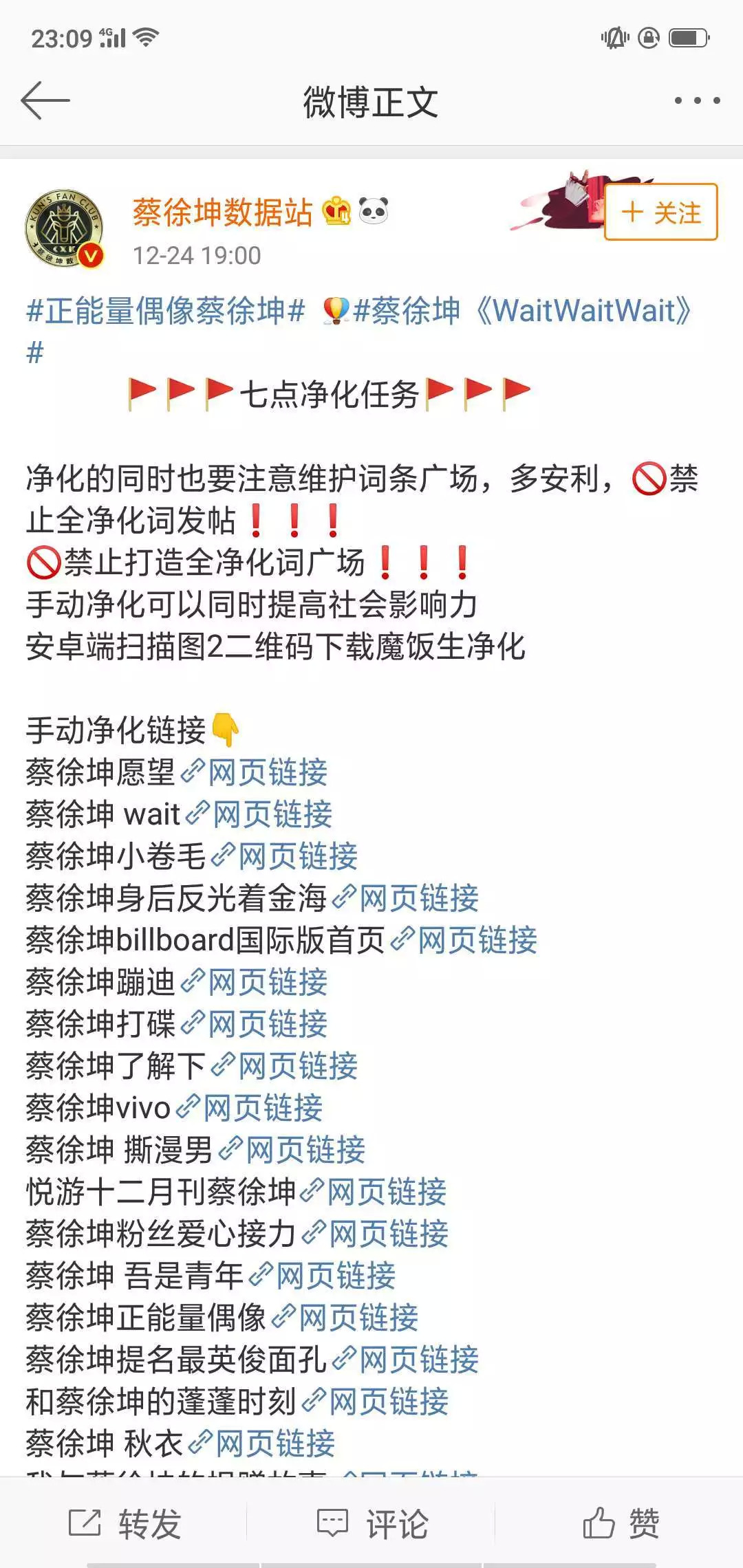

10月12日下午4点,距离芭莎明星慈善夜开场还有不到4个小时,微博用户“蔡徐坤数据站”发布了一篇名为《蔡徐坤芭莎明星慈善夜控评文案》的文章。

这篇数千字的文章中包含了50条不同内容的文案,以供粉丝们直接运用在芭莎的官方评论中,文案被更为细致地分为了“开场文案”和“公益文案”两大类,用以针对不同时段微博的评论需求。

在这篇文章的评论区,精心制作的数十张图片被一并上传,配合慈善活动的特定主题,图片内容包括了蔡徐坤本人的照片和粉丝公益活动总结。

近1300名粉丝转发了这篇文章,阅读量超过了40万。10月13日凌晨,慈善芭莎官方发布了一条蔡徐坤相关微博,短短几个小时里,在近万的转发和评论中,借助这些成熟的文案,数千个账号发出整齐划一的声音。

对于“数据站”和“ikun”们而言,这只是日常工作的一部分。事实上,包括控评、反黑、打榜、签到等在内,这套完整的工作体系往往涉及多个平台的多个工具。“数据站”是这些工作的组织者,每天的固定时段,“数据站”都会发布微博提醒粉丝“做任务”,大部分的微博甚至还附有完整教程。

“数据站”成为粉丝日常工作的组织者

无关某个特定群体,尽管繁复而辛劳,但这几乎是每一个新时代粉丝的日常。

在一个超过300人的PG ONE粉丝群里,每天早晨七点不到,粉丝们已经开始成批地分享投票链接,这种分享在一天中不间断地发生,往往持续到晚上十二点以后。

“轮博”可能是更具代表性的一种。粉丝们坚信网络流量是艺人商业价值的体现之一,为了证明偶像的影响力,为其赢得更多资源,通过重复转载同一条微博,他们不断冲刺着新的数据记录。

2014年9月21日,王俊凯发布了一条15岁生日的微博,774天后,这条微博创下了首条转发破亿的历史记录。四年后,蔡徐坤的一条生日微博,仅用9天转发就破了亿。

很难说这不是一种变相的内部洗脑。“轮博女工”们创造出的记录并不能代表艺人的真实流量,事实上,曾经有业内人士表示,尽管有着一定的参考价值,但微博数据对品牌商的影响可能远不如想象中的大。

但对于粉丝们而言,这是支持偶像的必要方式,更是获得“集体”认可的入场券。

应援物、应援色等表层实物提供了基础性的团体认知。但在有着明确分工和森严等级制度的粉丝群体内部,只有充分地参与到群体活动中,才能获得真正的认可。

单个粉丝在粉群里的地位与付出的金钱和时间直接挂钩,粉头则充当着管理者的角色,他们是粉丝活动的组织者,也拥有更多话语权和资源分配权力。

在这个由市场和粉丝共同创造出的全新“集体”中,群体为单一个体提供了安全感和集体荣誉感,每一个数据记录都被认为是粉丝和偶像共同创造的成绩。

共同意志的统一指导和有限信息不断的内部循环与倾向性解读中,一种群体认同在内部发酵并充分自洽。

极端是一种政治正确

偶像成为这种集体意志的集中投射,这或许可以解释粉丝为什么会致力于创造和维护一个无懈可击的偶像。

走向工业化的成熟偶像产业让这种”神化“更具可操作性。造星流水线不间断地批量生产着标准化的偶像产品,他们有着同样精致的脸庞,经过相似的训练,掌握一样的技能,被共同标上努力、积极、有才华等标签,综艺节目让这种人设输出更加快速且更具穿透力。

但在内部认同不断加深的反面,在外部假想敌的不断树立中,极端被赋予了充分的合理性。或者说,在以好恶为判断标准的粉圈江湖中,极端才是一种政治正确。

“反黑”的定义被不断扭曲。这个诞生于粉丝群体中的专属词语意为反击黑粉对偶像的恶意中伤,在最初作为一种防御性行为存在。但“黑”的定义正变得越来越宽泛,所有的批评和反对意见都被打上“黑”的标签。

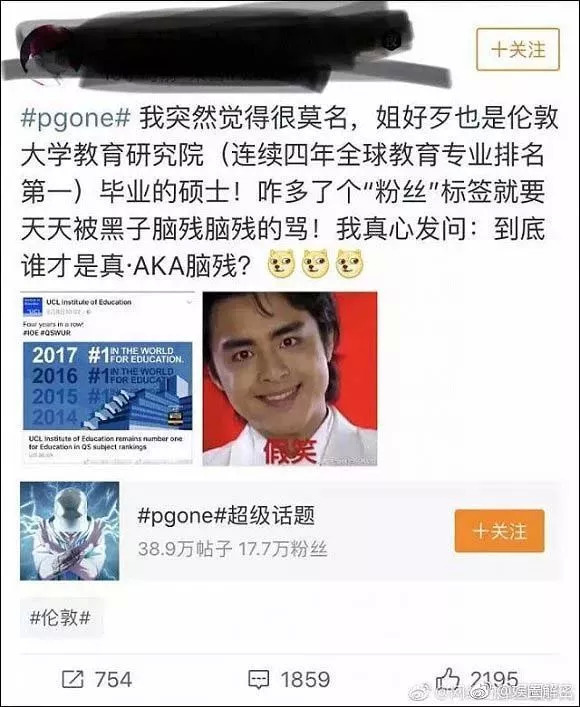

1月4日,一位PG ONE粉丝在微博上晒出了自己伦敦大学教育研究院的硕士学历,在近2000条评论里,众多PG ONE粉丝晒出了自己的学历,范围涉及国内顶尖985大学和国际TOP10高校。

PG ONE粉丝晒学历

就在同一天,“紫光阁”在微博点名批评PG ONE的歌词教唆青少年吸毒、侮辱妇女,并迅速在更多主流媒体发酵。在此之后,包括吸毒、出轨、侮辱死者,连续性的负面新闻曝出,但这些都没有让粉丝们就此离开。

PG ONE的粉丝们为偶像做着辩解,他们在微博向公安政务号发去私信谩骂,曲解“紫光阁”的实际含义,并试图通过学历为自己的行为背书。

这已经远远脱离了事实判断的范畴,甚至连价值观取向都谈不上,而表现为一种情绪主导下,无底线的反驳和极端性的对抗。

这种情绪性的表达几乎是年轻人的基本特征之一,在人类社会发展的历程中,这种群体性特征一次次与时代浪潮和社会环境相结合,并诞生出不同的产物。

对于新一代逐渐掌握互联网话语权的中国年轻人而言,源源不断的娱乐内容填充着他们的精神世界,过载和被多层处理的信息让是非价值判断变得困难,他们对真相持有强烈怀疑,拒绝背负历史包袱,追求消费主义带来的快感。

与此同时,在有限的现实讨论空间里,情绪的宣泄注定以更为“正能量”和娱乐化的方式进行呈现。

但这并不代表着暴力情绪和宣泄欲望的消失。事实上,被压抑的反面,在相对安全的大众文化和虚拟网络中,情绪注定将以更为暴力和极端的方式得到宣泄。

年轻人们试图通过不断创造文化共识宣泄情绪。这包括土味、嗨粉、六学等亚文化的兴起,通过解构和重建,带有戏谑意味的亚文化在社交网络掀起一轮又一轮的群体狂欢。

但当两档爆款综艺为偶像打开了真正的流量入口,造星流水线不间断地批量生产着标准化的偶像产品,一直寻找着情绪宣泄地的年轻人们,终于找到了一个终极空间。

摧毁一切

大众娱乐和正能量偶像粉饰出的无害假象下,批量制造出的“信仰”为极端情绪提供了合理性。而在极端情绪的指挥下,一切以“毁灭”为目的的暴力手段都被允许。

虚拟网络和集体主义提供了更多安全感,攻击变得更加无所顾忌。与此同时,借助于社交网络,粉丝高效率地完成着一次次线上集结,他们积极搜寻异教徒,主动入侵大众讨论空间,通过集体性的谩骂和人肉等恶性手段摧毁所有对立观点。

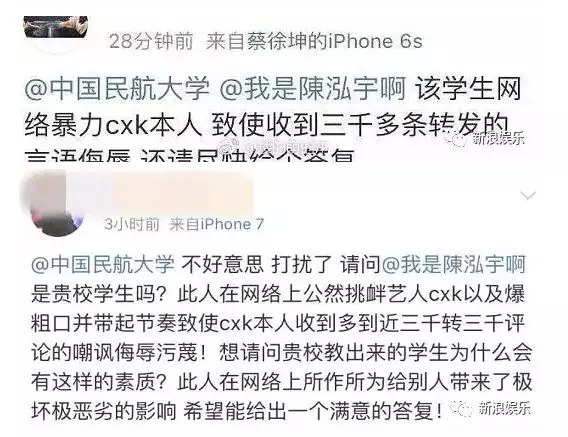

微博网友“我是陈泓宇啊”成为了受害者之一。

4月,蔡徐坤发布微博表示将把染黑发作为微博700万粉丝的福利。微博网友“我是陈泓宇啊”转发了微博并在表示不理解时使用了过激用语。

一场骂战随之开始。大量粉丝涌入陈泓宇的微博,并对其进行人身攻击。迫于压力,陈泓宇删除了原微博,并连发两条微博道歉。但粉丝们并没有就此罢休,他们人肉出了陈泓宇的真实信息,并在微博不断@其就读的中国民航大学,要求处理此事。甚至,仅仅是在陈泓宇微博下回复的网友都受到了人肉。

网友@我是陈泓宇啊受到蔡徐坤粉丝人肉

而作为党同伐异的终极体现,举报,这项历史悠久且在特定时期发挥重要作用,并成为群众主要斗争方式的手段在2018年的互联网重燃生命力,成为粉丝们解决问题的基础方法之一。

过去的一年里,这些在年初尚且还不知道“紫光阁”为何物的年轻人们,在快速的学习过程中已经掌握了一个“举报者”应该掌握的所有基本知识。

这其中包括了一些颇具传承性的手段,比如如何为一件影响力有限的小事从更高层面扣上更大的帽子,如何用大字报式檄文制造舆论压力。与此同时,他们知晓微博上所有的政务号大V,甚至具体到每一条罪名应该@哪一位大V,在需要的情况下,这种知识面还包括如何通过政府官网进行举报。

几乎是没有停歇的,不知疲倦的粉丝们在互联网上掀起了一轮又一轮讨伐和互相攻击,在无意义但相对安全的大众文化里,年轻人们进行着更粗鲁的价值判断和更狂热的自我表达。

就像是足球流氓在欧洲大陆的广泛传播,粉丝文化作为一种新型的社会技术,在互联网社区被迅速移植到不同领域和内容的讨论中,演变为一种基础思维逻辑。

不仅限于偶像,在体育、曲艺、文学、学术甚至社会政治问题等多个范畴下,一种“非黑即白”的粗暴价值判断和“党同伐异”的暴力自我表达受到了广泛的认可,并在自我感动和群体认同中被包装为一种高尚事业。

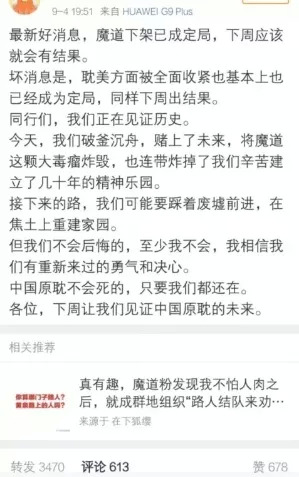

《魔道祖师》被传下架后,“反魔道小将”号召大家再接再厉

只是对于整个互联网公共议题讨论而言,这种暴力正带来极大的毁灭性震荡。失去了思考能力的年轻人们终于陷入了一场无需醒来的、狂热的精神麻醉。

设计|托马斯

三声原创内容 转载请联系授权

评论