文|巴塞电影 宝饭

《地球最后的夜晚》上映,截至目前票房2.76亿。外界评论这部电影的时候,没有统一的口径。

做电影评论的人说,《地球》是文艺片该有的样子,而文艺片是有门槛的;艺术电影爱好者会觉得,你无法定义观众,但把他们拉进电影院就是好事,也许就打开了文艺片的大门……

《地球最后的夜晚》就像面镜子一样,照出的,是评论者自己的样子。

但笔者更关心的,是跟笔者同龄的导演毕赣。在逐步迈入中年的85后这代人里,89年出生的毕赣无疑是最令人羡慕,甚至是嫉妒,但总归是佩服的一位。

才气跟灵气,可遇而不可求,他有,可以写诗也可以拍电影。凭借《路边野餐》拿下第52届金马奖最佳新导演。人们说他是天才,他却说电影是拍给野鬼和风的。笔者问了他对《地球》预售票房的理解,他依然是这样的回答,显然这并没有让他失去理智。

毕赣比笔者想象中的更健谈,尽管他说自己是内向的人。从电影创作到拍摄,对3D与梦境的理解,艺术创作的瓶颈,到他平时与电影相关的生活。

拍电影,被他视为逃避现实的工具,在那个过程里,对时间的关切显得非常没有意义,分不清一天与一小时的区别。他说在拍电影的时候,就没有自己的人生。

他喜欢用电影带观众进入他创造的荡麦领域,让时间、记忆和梦统统回来一起交织,但他自己不是沉迷其中的疯子。

(以下,《地球最后的夜晚》简称《地球》,《路边野餐》简称《野餐》)

巴塞:老生常谈的第一个问题,拍《地球》的灵感是怎么来的?

毕赣:我觉得谈一个作品的灵感很难,原因是什么,它都是很多灵感才会变成一个灵感,1001个灵感才会变成一个结果。所以你就看一个生命的诞生,你也很难说是因为什么条件产生了,因为水因为什么,不是这样的。我自己真的不知道,我回忆不起来。

巴塞:我昨天听你在电影院的时候,你说是因为在你拍《野餐》的时候有的这个灵感吧。

毕赣:啊是主持人告诉我,他cue我我就那么顺势一说,那(个理由)也算其中之一。那是一个台球室,半室外的那种。刚好在整个《地球》后半个场景,那个段落镜头的另外一个区域里面。所以那个场景当时拍《野餐》的时候我就看到,当然它不适合《野餐》,反正我就记在心里面,也算灵感之一吧,但是是很重要的一个相会。

巴塞:把灵感汇聚成《地球》的这个过程,是多长时间?

毕赣:没有多长时间,《野餐》我们最后从影展回来应该是8月份吧,15年8月份,然后9月份我就开始写《地球》了。

巴塞:基本上就是下一个马上就起步了。

毕赣:创作者都是这样,我现在就在写我下一个电影开场。我不会觉得我今年一定要拍下个电影,我觉得有什么想法就开始写了。

巴塞: 你没有那种“我要停下来喘口气”的感觉。

毕赣:我就是在停下来呀,我没有觉得我写(是工作)。写那个如果要拍就不是停下来,不拍的话题就是休息的。

巴塞:《地球最后的夜晚》这个名字是灵感形成的时候就已经确定这个名字了么?

毕赣:应该是最早期中文(片名)就定了,因为跟(小说)这个故事有关系。但好像大家说没什么关系。

巴塞:很多人觉得你的长镜头是在炫技,其实是从电影叙述者外的视角去看的,但你是这个讲故事的人,你怎么理解长镜头?

毕赣:我不需要理解它,我已经做成一个很直观的结果。这个结果可以让大家讨论是一种荣幸。至于大家说是不是宣泄啊,随便呗。人家花时间看你的电影,跟他聊聊这个电影,发挥他的想法,过了两年他会觉得,我(之前)讲这句话好像不太对。然后过了几年,他又觉得你是不是在炫技。能让他花那么多时间在这个电影上,让我感觉到是很荣幸的一件事情。

至于我本身,我已经把它做成一个结果,结果已经摆在那了。《地球》那个长镜(头),大家连它(拍摄时)怎么困难都不会知道,我们连纪录片都没有,能明白吗?你看不出它有多困难。而且我也不想告诉大家我拍戏拍的还挺难的。哪个电影不难?但它确实电影又不是一场奥林匹克的比赛,又不是运动会。所以我们从来都不会往这方面多讲,只不过大家也很好奇怎么拍嘛。

巴塞:是很好奇。

毕赣:所以我会觉得那场戏,我们想给大家展现出来的是大家觉得是精巧的,就是在梦里面这么游荡着。所以如果从这个角度上来说,它算炫技吗?什么叫炫技呢? 炫技的定义大家都不知道,所以我觉得大家可以先理解下什么叫炫技。没有出现过的技法叫炫技,那拍长镜头的多了去了,还是说做得不好叫炫技。先把炫技的定义搞清楚,我是在挑逻辑上的问题。

巴塞:继续追一个长镜头的问题啊,那匹马它怎么了?(注:长镜头里出现的一匹不可控的疯马,抖落了满地的橘子)

毕赣:其实那马受惊吓了。

巴塞:就疯了嘛,是因为之前拍很多遍吗?

毕赣:不是,因为前面它都没有那种状况,我很注意保护动物。害怕人家因为来演我的戏,心里面受到一些(刺激),回去就抑郁了怎么办。动物不像人一样可以发泄,你可以表达,它不能表达,回去你都不知道它要怎么了。 所以我们拍前面都好好的,我连那个马夫都不敢换演员,我一定要用它自己的(主人),希望他能陪着它。然后它拍到那条就那样了,到后面又好了,我去看它,它没问题,好像是那个飞行器吓到它。

巴塞:但我觉得(因为它)那个镜头(显得)超灵。

毕赣:其实在剧作的时候,就只有那一个落点是我整个剧作里面我后来还不满意的一个点。我不知道怎么样把视点转回来。你明白我的意思吗?

巴塞:就是那段镜头的主观视点。

毕赣:对,那个就是他们飞翔起来变成一个主视角,我可以这么去做,变成一个主持人。那么回来呢?我拍一堵墙,然后让他们两个(黄觉、汤唯)再进入。你明不明白,我没办法再把视点切换过来,我想不到更好的办法。

巴塞:算是有一种莫名其妙的力量,帮了你一下。

毕赣:就是把它当做成一个礼物嘛,当时我就说那我拍一匹马吧最少。其实那个马是一个运输的工具,最早它还要进入到那个广场的调度里面,我记忆里面是这样,但是里面有人,我很担忧其他的问题,就把它安排在那。

巴塞:整个这个长镜头。你之前排演过多少次。

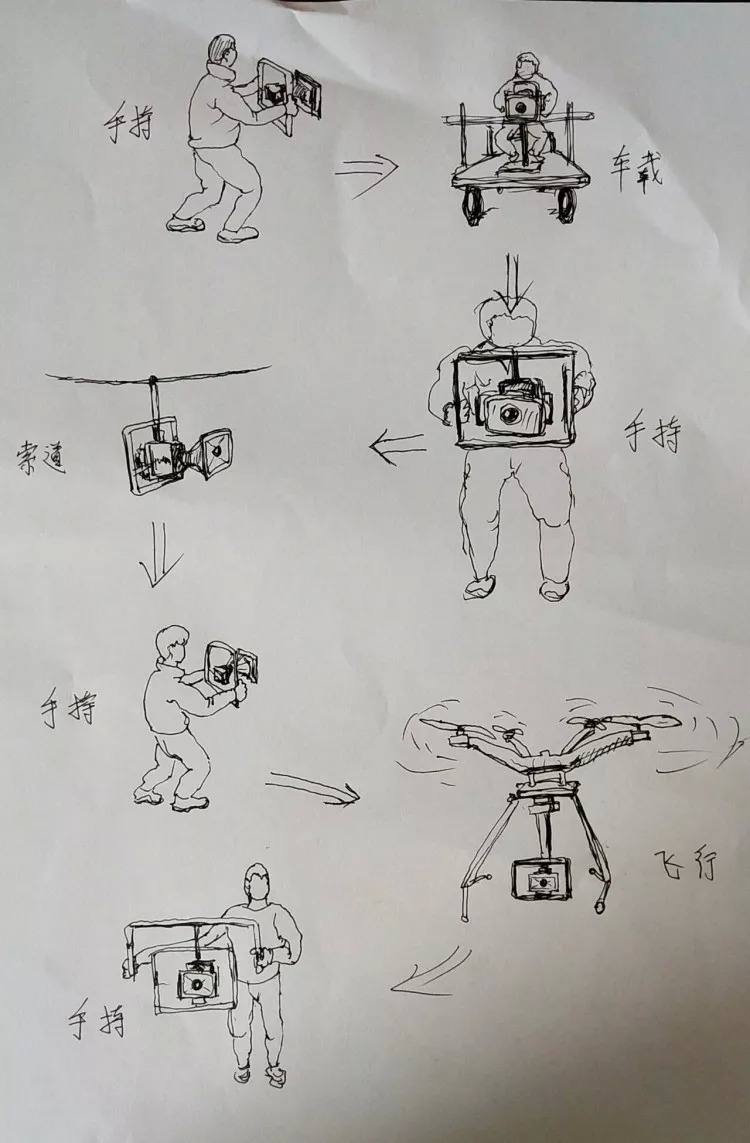

毕赣:太多了,太多了,而且是局部排练。从最早的案头工作,就是你得先从技术,然后一些正常的一些电影的知识。因为我们拍摄3D嘛,不是说你2D转3D,你就拍完了回去就转。你拍摄的知道你要做什么,它有一些基本的规则你得遵守。随便举一个(例子),比方说卡人的头,这样出来会很奇怪。所以我们大部分时间都不会去卡人的头,除非过度的时候。有好多的这些基本规则你得去遵守,但这些基本规则你得提前去了解,然后再跟主创一点点的磨合。

这个案头工作做好了以后,还有技术设备的选择。你选择哪款机器来拍,当时找到一款非常小的机器,可以直接拍3D,但实拍3D有太多的问题,不适合拍这样的长镜头。 3D是适合长镜头的,更平稳的,但实拍不现实,实拍的技术更难一些,当然它效果会更好。然后我们找到一款实拍机器很小,我在夜晚拍戏,它低噪度又很差。然后那接下来就是那两台机器是不是选择那个重量更轻的,特别乏味枯燥的一个过程。

巴塞:就看起来跟艺术其实没有任何太大的关系,全都是工业上的这些个东西。

毕赣:那写作也是这样。他为什么要穿这件衣服?他为什么要过来?为什么要说这个话?一切都是设计。

巴塞:我特好奇的那个点是转球拍的时候,那个镜头。我脑子里就突然闪过《野餐》里那句台词,“为了寻找你我搬进了鸟的眼睛”,它怎么就忽然(飞起来了),因为我知道你肯定不是靠剪辑的。

毕赣:所以这个对你来说是一个特别的体验。

巴塞:对,因为马上我第一直觉就是这个可能是汤伟和黄觉的眼睛了。绝对不是摄影师的眼睛了,跟着脚后跟的时候我还感觉得到这个是摄影师在跟镜头。

毕赣:视点已经变化了。

巴塞:对,然后那句台词就往脑子里撞进来,而且用贵州话念的。

毕赣:但据说后来那句台词变成房地产的广告了。烦不烦。

巴塞:烦。

毕赣:然后你想知道是怎么做的(这个视点转变)。

巴塞:对。

毕赣:像这个(镜头)就属于刚才最早我说的那些技术的工作,那些工作消耗我们很多时间,但是呢我们会有技术小组去解决。三天五天咱们开个会,然后也会跟他们一起贡献方案,然后也会协调,但他们都是一些很有想象力的人。

我一句话就可以给你解清楚,那个机器得有人在后面拍吧。然后飞行器提前在那等着,飞到半空。我们最开始想挂上去,但是不行,因为接口那些都是精密的,结果跟你想象的不一样,所以就找一块电磁铁吸上去。然后到了下面马那,摄影师拿到了以后,按一个开关断电嘛。

巴塞:这就是你想的,还是技术小组共同想的?

毕赣:技术小组他们想的,而且这个事情不难啊,但是用这个事情来变成一个艺术,一种语言是难的。

巴塞:那光呢?

毕赣:光是黄志明老师他有经验,如果他不来的话,我就到现在都拍不完。因为事实上是他把整个灯光方案全部建立好了以后,我都通过了以后,我才真正的有欲望把剧本写完。他最有创造力的部分,比如在那个旋转房间,我记得在剧组都是一段佳话。我跟他说,我需要你有光的切割,但是那个房子会转起来,所以不要有灯了。

一般人听到这话早走了,你又要光的切割,空间的切割,完了你现在又要不要有灯,那我怎么搞?那他不是,他说你让我想一想,就想了各种各样的方案。一直想了快一周吧,我没记错的话。时间我真记得不清楚,我在那边过了一个小时跟一周,一周跟一个小时没区别,然后有一天他们说想出来了,就做了一个方案,我一看很满意就这样。

巴塞:为什么要在梦境的这段做成3D呢?在3D成为渐渐成为主流的时候,好莱坞也好,包括其他人在谈论它都说3D是更真实的。但在你的世界观里,3D跟梦连在一起。

毕赣:你不觉得这就是一个好玩的东西吗。电影就是一个很真的东西,我们坐在这采访就是得坐在这,你回避不了,你不能我们飘在太空采访,那样可能很怪。电影就是这样子,你做什么举动它都是真实的。然后3D一直被用来做你刚才说的那个事情是没问题的,3D的发展有很多前辈做的更好,包括李安导演做的。

对于我来说就是一个很艺术工作者的想法,就是每当我回忆的时候,每当我做梦的时候,那里面的影像好像是快速的吧,好像各种各样碎片的剪接,但每天当我们醒来的时候,我们就会说昨晚做了一场梦,你不会说昨天晚上做了500个碎片,不会这么说的。因为你的感觉告诉你,昨晚做了一场梦,是连贯的,所以我才会持续地拍。然后那个所谓的记忆的质感,梦的质感,那些真实,在梦里面会觉得好真实啊,那种真实就是假假的真实。记忆里面的真实,你闭着眼睛你回忆一下,那种真实就是假假的真实,假假的有记忆。所以就是好像是它突出来的一样,这是一个非常主观的非常艺术工作者的想法。所以我把它变成这样的结果给大家看一下。

巴塞:外界评论你的电影梦与真实交织,有时候会用到一个词叫做“新的魔幻现实主义”。

毕赣:我挺不太理解的。

巴塞:之前《十三邀》里许知远说过,外人眼中的魔幻,其实是你眼中的现实。当你变成导演之后,你再回看那个地方,你觉得凯里是魔幻还是现实的?

毕赣:都是现实的吧,我又不是神经病,(觉得)好魔幻,在这个在这个公路上面太魔幻了。除非你真的去到一个地方,比如说觉哥他们最近去的非洲来给我看看照片,那些鸟全部把你包围了,那个感觉是魔幻,你从来没有过的。在凯里每天很正常,就像年轻人,我的朋友就是这样的,坐在一个咖啡吧里面,还有这种东西(当时桌子上的陈列品摆设),没有什么不同。那种(魔幻)是靠想象力驱使,不是说你现在有个什么东西,那个东西已经魔幻。

巴塞:荡麦这个词是怎么来的?

毕赣:那时候想给电影里面,最早的时候,在给我电影里面取个名字,那个地方。然后就找我一个朋友,我说用苗语说一个隐秘的地方,不存在的地方,怎么说,他发音就“Dang Mai”。到后来,我真正在学苗语的同学告诉我那是错误的。但我最早得到这两个(发音),我觉得,唉还挺好听的,就用在电影里面。

巴塞:所以它就已经幻化成为你电影里的乌托邦。

毕赣:已经变成《野餐》里面的那个地方嘛,然后《地球》里面你没发现一个好玩的事情,罗紘武是在荡麦做了一个梦。

巴塞:所以只要听到“荡麦”个词,整个人开始陷入迷幻。

毕赣:就时间、记忆、梦就全都回来。

巴塞:所以你创造出来了荡麦。

毕赣:荡麦领域。

巴塞:你有沉浸在荡麦里吗?

毕赣:我挺喜欢那个地方,我觉得那个地方,上次带大家一起去的那个地方,这次我带大家即将到那个地方。就在那个地方做一个梦是什么感觉,就是这种不断的。

巴塞:你有自己跟荡麦交流的(时候)吗。

毕赣:没有,我不是神经病。那是创作。(笑)

巴塞:所以那你写诗的时候你喝酒吗?

毕赣:我现在都不写,我也不能喝酒。

巴塞:那你写诗的状态是怎样?

毕赣:很正常,拿着手机像发短信一样。

巴塞:那你是怎么跟黄觉兑出来“地球”这个酒的?

毕赣:是觉哥觉得我在北京在做后期嘛,他也知道我其实是一个很内向的人,肯定不愿意主动去结交朋友。然后每天看我后期很累,刚好世界杯,我都没地方去看世界杯。他说那你来我酒吧,我酒吧至少还有好多球迷在那看。我就过去了,然后找到他一个好朋友,那天和我在一块。然后就很喜欢他那个好朋友,每天都会喝醉。然后有一天他就说,应该有一种酒,每天这样子喝醉,一口就能醉,我说那种酒就该叫“地球最后的夜晚”,这个就就出来了。

巴塞:你们当时选苦艾的时候。

毕赣:那些都是他选的,是那个朋友挑的。

巴塞:以为你在拍戏的时候也会喝苦艾酒,但其实还是很理智的。

毕赣:或者说很正常,很普通,不是一个任何特殊的,完全没有特殊的癖好。写诗就是因为拿着手机,也没有人发微信,我就发给自己(自嘲笑),大概这个意思差不多。‘

巴塞:看你说你爱玩游戏,长镜头是因为我们这代人玩的游戏就是长镜头。

毕赣:我不就这么随便说说嘛。

巴塞:我以为你一直在玩什么上古卷轴啊,就这种一直都是主观视角。

毕赣:玩过,玩过上古卷轴。高中还是大学啊,大学,我大学才有电脑。

巴塞:打游戏是你的消遣么?

毕赣:因为我朋友都打,就是我的(社交)通货。但是我选择的区域不一样,他们用微信区,我就用qq区。

巴塞:为什么?

毕赣:我不跟他们交流打,我自己玩。

巴塞:这个很奇怪,你说了大家都在玩,你也玩,但是你又不跟他们一起。

毕赣:就是性格内向。大家在聊的时候知道他们在聊什么,在玩的时候我会自己好好玩。

巴塞:所以你跟朋友在一块吃饭喝酒聊天的时候,你也是话少的那种。

毕赣:正常的那种,就像现在这样,也会聊。反而是跟朋友的时候,话才稍微多一点,跟熟悉的那几个。

巴塞:回到导演的问题上,我以前看黄永玉写过一本书,他说就是艺术创作者也好,无论什么也好,你当你看太多好东西之后,容易沉浸在里面出不来,就忘掉自己该干嘛,而且也觉得自己想的这个东西跟人家一比就不行了,然后就消沉。你有过这种状况吗?

毕赣:没有。我还没有变成老先生嘛。

巴塞:可是当时我记得我看你的访谈,你已经看过几千部电影。

毕赣:一万部吧,随便乱说,无所谓,数据重要吗。老拿那个说“你怎么可能看到这么多?”,我说下次我说看两万部。

巴塞:那个是我不质疑的事情。

毕赣:我自己都质疑,因为那个数据,我不知道我看多少。

巴塞:但你肯定看的不少,所以你就没有没有过那种过程?自己的想法太……

毕赣:没有。连自己都不会去想。我没有这方面的思维,就我今天写这场戏,我不会想到任何人。如果这个杯子抖房间开始晃了,我会想到很多人的影子在我脑袋后面,但我不会去多想,因为我赶紧要把戏写完,我去想它干嘛。但我在现场看到一个水渠,我会想到塔可夫斯基,我会很想去拍,特别有欲望去拍,因为他也是这么拍的,但我讲的故事和他的又不一样。他的很庄严,郑重、沉重,有历史感,我不是。

巴塞:你从当导演到现在,还没有遇到那种瓶颈。

毕赣:瓶颈我觉得是每场戏、每分钟都会有,但不是因为别人。

巴塞:为什么每分钟都有呢?

毕赣:这个场景你下句话你都不知道怎么写,你下一个动作要怎么办。是关于每个创作细节,不会去想别人,我也不浪费时间去想别人。有那个时间我马上打游戏,坚决不想。

巴塞:游戏算你逃避世界的一个手段。

毕赣:不算逃避吧,我觉得。游戏不就生活里面的其中的一个东西。而且我也是最近拍《地球》的时候才开始好好打。

巴塞:那电影算吗?

毕赣:算,是逃避,算做回避社会的一种。因为有了导演这个身份吧,我就不用上班了。虽然宣传期,每个戏我就上两个月的班,还是蛮划算的。

巴塞:你有想过30岁这个事情吗?

毕赣:没有。

巴塞:那是不是因为电影占据你很多人生。

毕赣:可能是,对。我好像现在就没有什么生。我之前也没有。

巴塞:为什么这么说?

毕赣:我没有什么想干的事情之前,没有想干的事情就那叫活着嘛,又不叫人生。现在有了电影以后,感觉你有想干的事情,但你想干的事情都是需要你花大量的时间,需要你贡献出很多所谓的记忆,创造力。那些东西,你自己的记忆会变成空白。

我2014年开始拍《野餐》嘛,到现在马上2019年。这四年里面,我真的没有记忆。我跟许(知远)老师也聊。我你让我回忆起来,我只记得电影哪天上映了,因为那天我在忙,那你问我那天生活,我想不起来,所以就没有人生,这其实是一种我们这个时代人的共性。

巴塞:你在节目里说,《地球》跟《路边》已经把你自己拍得淋漓尽致了。

毕赣:就是我自己要表达的阶段,我自己已经很满足了。

巴塞:那之后你说你留下了导演的手艺,你要做什么呢?

毕赣:我觉得导演和其他作家不一样,作家你写完两本书,你就继续花十年的时间再写书。但如果我明年开始,也许是一个小说把我打动,那小说肯定也是我喜欢的,可能跟我有关才会把我打动。作为一个导演特殊性在于你可以去拍别人的故事,是一个非常幸福的事情。

评论