文| Sean 陈尚斌

野生定位之罪

定位,是中国营销圈最乱的理论。除了原生理论,还有野生借势生造的什么“插位、升位、卡位”理论。

神棍们并不甘心上上网课,胆儿肥的还敢给企业做定位咨询——自有飞蛾扑火的企业家前赴后继地奉上营销战略命脉做赌注——最终轻则错过战略时机,重则破财增灾。“定位”为什么会落空,难道只是纸上谈兵的理论?本文以三个失败案例来讲述一个道理——

肯德基八分堡,营收连自己都吃不饱

2014年8月,肯德基上线了一个叫“八分堡”的项目——将正常尺寸的汉堡变小,鼓励顾客加购更多小食以提高客单价。

品牌方还创造了一个“八分青年”的概念——优秀的年轻人工作生活都游刃有余,只需出八分力就够了,这样就能留更多自由的空间给自己。为了获取更多关注,在韩流盛行的14年,肯德基还请了韩国明星金宇彬来代言。

韩国明星+夸耀年轻人,看似万无一失的配方并没有创造销量奇迹。市场的冷淡反应让这个项目刚上线就中止。究竟哪里出了问题?

品牌定位的失败必须回归到品牌的基础元素“品牌联想”来分析。和八分堡套餐相关的品牌联想包括——

这些品牌联想的交集就是品牌方给八分堡预设的定位:年轻有为的青年,有很多可支配的自由空间(时间),选择八分堡套餐,可以优惠价格享受除汉堡外更丰富的美食。

那么问题来了,这个交集描述的场景出现的概率有多高?或者说简单点,这个市场有多大?

1, 年轻人大都还在为事业和生活打拼,有百分之几的年轻人能优秀到做事只出八分力就够了?

2, 假设存在这种八分青年,完全有经济能力去更高级的餐厅消费,为什么选择性价比高的肯德基?

3, 当消费者选择肯德基,就默认了品牌联想是快餐,在一个匆匆就餐的场景下谈“自由可支配的时间空间”和“丰富菜品”不奇怪吗?为了吃快点,一个汉堡就解决问题,这样能挤出更多时间投入繁忙的工作和生活中去——这才是现实吧。

杠精们也许会说,谁说肯德基是经济不富裕的人吃的?精英青年换换口味也会去吃啊。

反驳如下:

肯德基母品牌的目标人群本就是大众,而非做事八分就够的精英。消费者先选择了肯德基,进店后才有机会选中八分堡。精英青年选中肯德基的概率远低于大众青年。第一关就筛掉多数了,第二关产品选择又和需求不匹配,最终形成的市场当然太小。

还有不服,非要扯什么“小众”的,那就看下一个案例吧……

江小白,1/700的小众尴尬

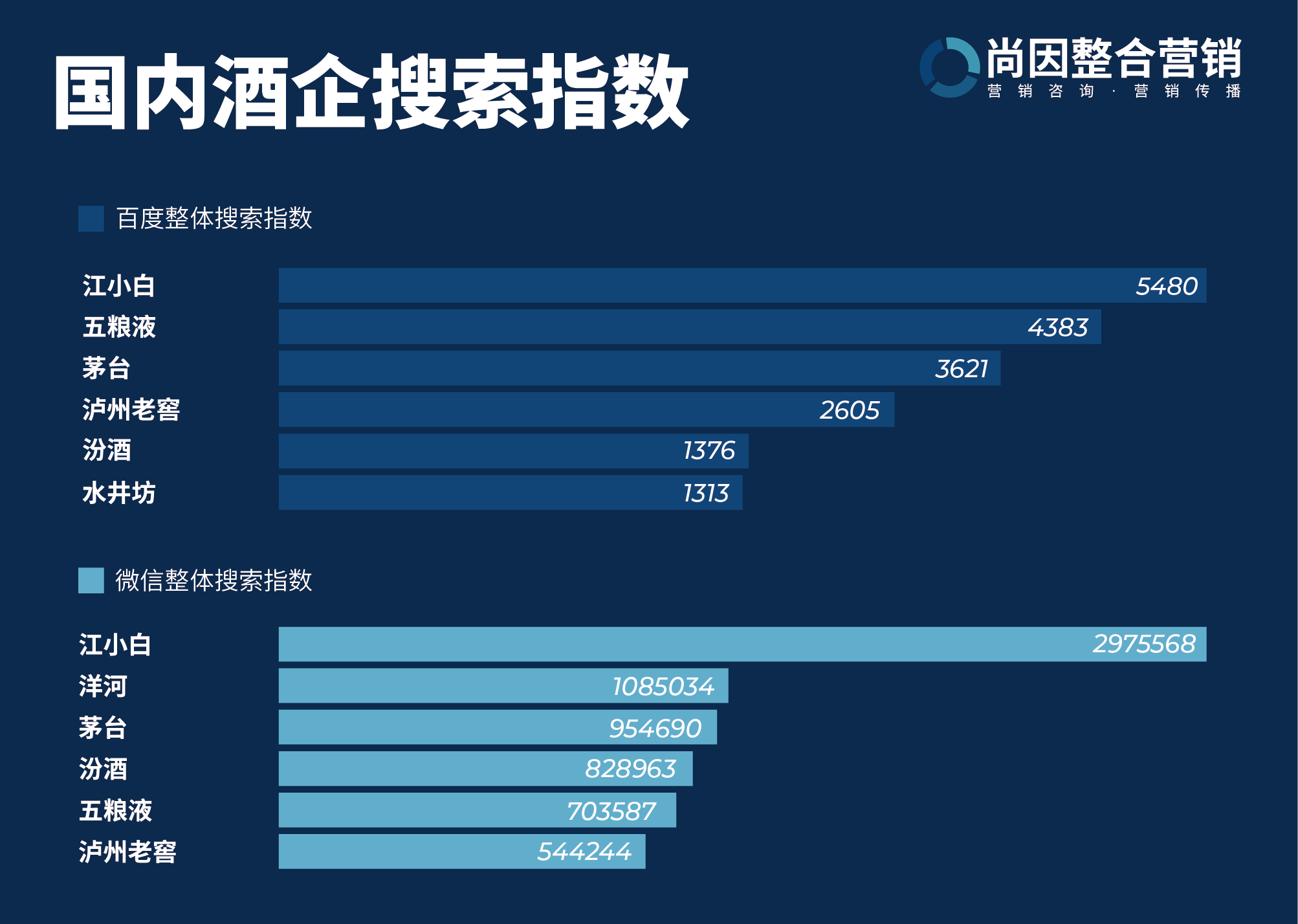

零售业有两大基本战略,推进和拉动。推进,说通俗点就是铺货。江小白的酒遍布全国,甚至在五线城市乡镇的小卖部都能看到江小白的招牌门头。推进算是做到完美了。拉动就是通过营销传播的种种手段(广告、公关、社会化媒体营销、内容植入等)向消费者介绍自己的产品。江小白的微信指数和百度指数位列白酒全品类第一,传播也做到了极致。

推拉战略都无懈可击的江小白在16年的营收是10亿人民币(某专业咨询公司评估只有5亿),可整个中国市场的白酒年营业额有7000亿。渠道和传播上的极度成功,对应着1/700的营收占比,实在有些尴尬。

问题仍出在品牌联想的组合交集上。

低端+白酒,市场容量很大。加一个“年轻人”,就会少很多,再补一个“文艺范儿”。一下子把普通青年的市场变成文艺青年。

对比以下两张海报,对应的普通青年和文艺青年,哪个市场容量更大呢?

尽管江小白的高管一直宣称自己就是做的小众品牌。但小众的本质不是锁定一个鸡肋的假蓝海,赚不到大钱,而是给品牌赋予“小众”的品牌联想,让品牌个性更突出,被目标消费者选中概率更高。

以好莱坞电影为例,小众电影《电锯惊魂8》的北美票房是1.36亿美元,而传统意义上的大片《珍珠港》也才1.98亿美元。据统计所谓的小众电影已经创造了好莱坞总票房收入的14%,这还叫小众吗?

目前江小白的战略走向了细分的极端——细分到极细的场景,并独占它。例如基于团建场景打造的产品“十人饮”。这个极端细分的战略我只能说很有趣,从实操角度来说很累,理由有三个:

1, 我们不能说江小白失败,但从投入和回报的角度来看,有点不值;

2, 细分多个新场景,就是多线作战,每条战线上构建品牌壁垒的资源投入有限,很容易被抄袭。(泸小二和小宝酒已虎视眈眈。);

3, 长尾拉得长,每条细分战线都因新奇而有传播热度,但如果不能叠加出一个较大的市场总量,营收仍难提高。

西贝莜面村,《定位》的二度失位

说到定位,不得不提《定位》一书的两位作者特劳特和里斯。

为了谋求企业更长远的发展,西贝曾请到特劳特来做定位咨询。特劳特提出了“西贝西北菜”这一概念,结果收效甚微。理由很简单,虽然“将自己定义成品牌的第一以占领心智”是各家品牌理论都会提及的战略,但“第一和代表”不是可以轻易自封的。

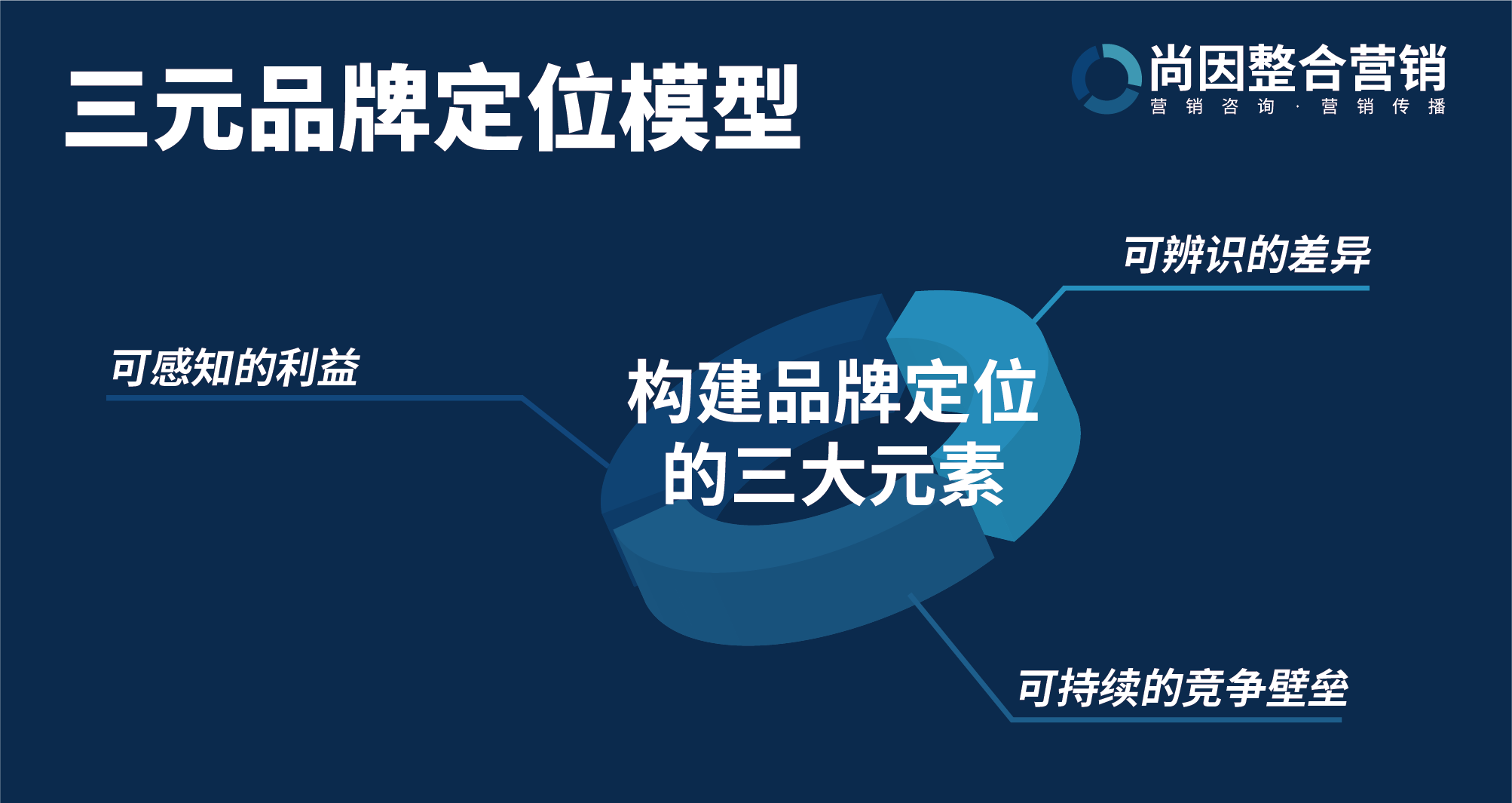

用我们的三元品牌定位模型来分析。

首先,西北菜不是新品类,简单说自己就等于西北菜,在整个品类里没有差异;

其次,西北菜只是一个品类名,没有可感知的利益,西北菜能给消费者带来什么具体利益?

第三,西北菜只是一个品类通用名,张三可以做西北菜,李四也可以。这是没有可持续的品牌壁垒的。

后来,西贝又请来了《定位》的另一位作者里斯。里斯拍拍脑袋,给西贝的定位是“烹羊专家”。在投入大量资源改变供应链,研发产品,改变服务流程之后,西贝的收获是——羊肉菜品的营收上去了,但整体营收却下滑了!

不知道烹羊专家的定位是怎么来的,但肯定没有测算过市场大小——重新定位后,喜欢吃羊肉的顾客有多少?这些顾客的客单价会提升多少?消费频次会降多少?只有对这些问题进行严谨综合的评估才能测算出重新定位后的营收,才能判断是否要选择这个定位。

不会测算市场大小的公司,为什么有脸号称自己是咨询公司。品牌本就是营销的子概念。脱离了营销战略的品牌咨询毫无意义!测算市场大小是营销咨询公司最基本的能力,却是神棍们不会操作的。然而,浮躁盲从的企业家们更乐于听神棍说书——毕竟客观的市场调研数据不可能比商业畅销书层级的速成理论精彩。

抛弃《定位》二人组,西贝又找了华与华。搞了特别别扭的“I love 莜”的项目。说它别扭,理由有三:

1, 西贝创始人自己特别钟情于莜面,一直坚持把莜面这一产品上升为爆品战略。华与华如果要接下这生意就得老老实实在这个扭曲的框架下做事。请问莜面单品的消费者,这个市场能有多大?这个错误是否与“烹羊专家”有相似之处?

2, 莜面本就不是易于传播的产品。华与华费尽心力标注了拼音,用了U的谐音还策划了亲嘴活动,也只是教会大家念“莜面”。仍没解决市场规模过小的问题。

3, 亲嘴促销和I Love U的广告语不但将市场缩小到对莜面的定位,还产生了亲情爱情等不相关联的感性品牌联想。西北这是要定位成一个家庭餐厅吗?又用无意义的品牌联想把市场折腾小了。

以上三家的失败在于,他们互相抄袭的理论(视觉锤和超级符号理论是不是很像?觉得华与华提出品牌资产理论的去看看大卫艾克的《管理品牌资产》),都是基于营销传播考量的。这些理论没有把“市场规模”这一营销要素考虑进去。如果传播定位侥幸能落在一个较大市场,就成功。不幸飘进一个过小的市场就会失败——完全是赌运气。

如果我们来为西贝定位

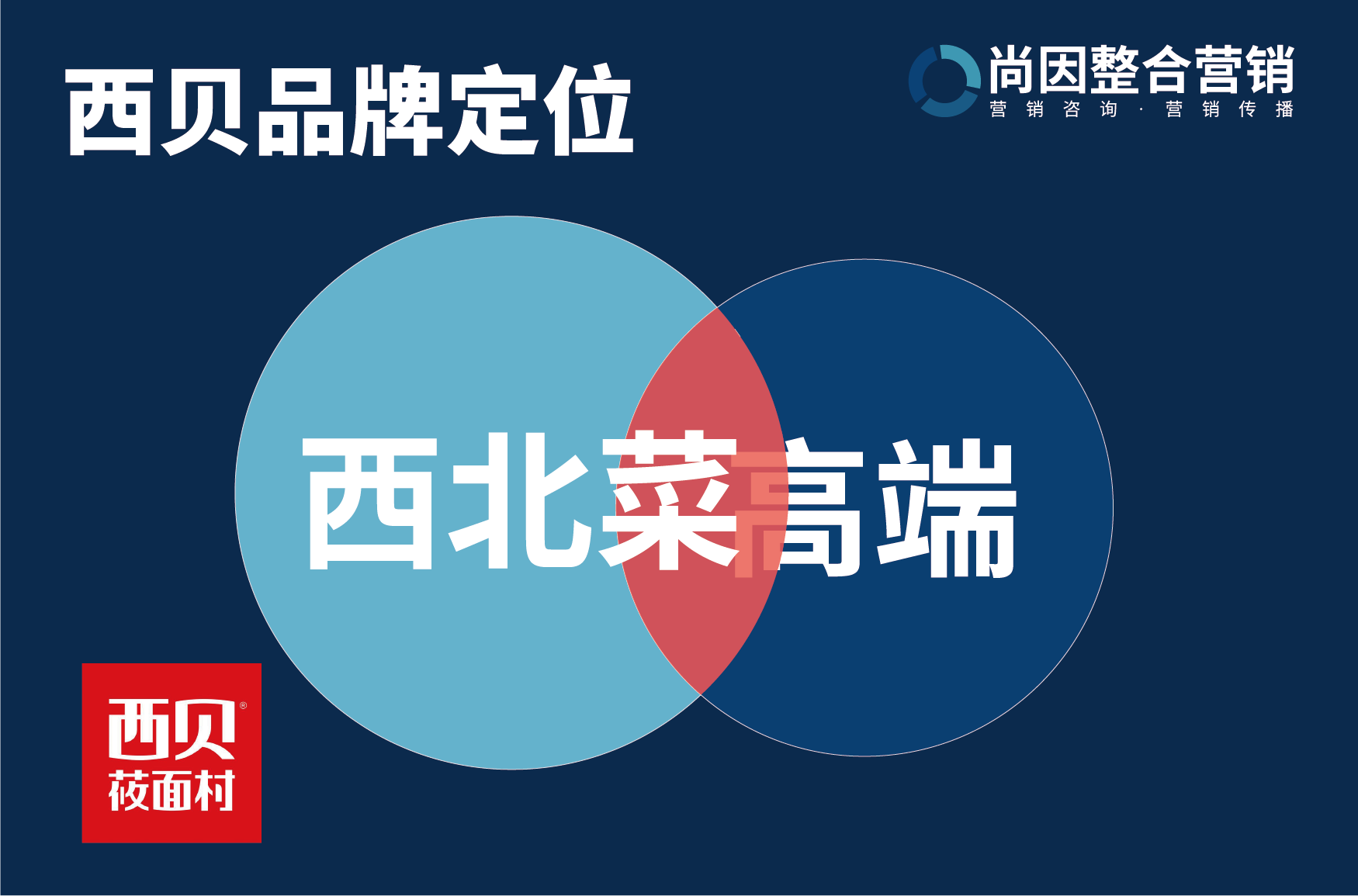

西贝早期成功的原因其实是这样的定位组合。

差异:当时的西北菜都是低端餐厅,在商场渠道的高端西北菜和竞品有差异,消费者可以感知到;

利益:高端定位满足高端用餐消费需求;

壁垒:早期优势+快速规模化抢占认知,说白了就是多在商场开店,形成规模效应。

明白了吧。如果当时我们有幸能给西贝提供咨询服务,我们的建议是:

1, 不需要改变品牌定位,把高端+西北菜的联想深化到细节。

2, 高端要明确化,高到什么程度合适?要重新评估。(iPhone涨价后,市场占有率下滑,但营收上去了。但涨到2万一台iPhone试试?)

3, 实行多元市场战略,让品牌规模化。说通俗点,就是集中资金快速在全国的商场开分店。把优势规模化,强化保护高端+西北菜的品牌联想。

4, 实行多元产品战略:在西贝已经真正坐稳西北菜老大的时候,进入第二阶段,品牌延伸,比如:推出更高端或者低端的西北菜餐厅,或增设零售食品业务,售卖西北地区的食品。当然,这一切要重新量化评估营收和投入。

可惜,这样一个“不变”的结论是很难说服一心想要“改变”的企业家。付了咨询费,如果得出的结论是“不变”,心里很难接受吧。看着把logo和广告语都折腾换新了,就像有了作为,这样心里才舒坦些吧——我们这行也不好做,医生最怕自己瞎诊断,只要医生开药的病人,不是吗?另外,以上分析是基于几年前的市场情况——西贝没有坚持“高端+西北菜”的定位,各类西北菜竞品就纷纷杀进商场。现在再走这条路已经晚了!

定位,不只心智,还有市场规模。

定位,不论哪派理论,如果脱离了营销本位,连市场规模都不评估,定位输出的广告语、外包装设计、品牌名称等都只是产品经理、平面设计师和文案一起玩的文字和视觉游戏罢了。(八分堡项目就是这么生造出来的吧。)市场最现实,营业额会给神棍们一记响亮的耳光!

那如何评估市场规模呢?比较复杂,B2B和B2C的评估方法又不太一样,以后再撰文深谈吧。

市场规模的评估有多么重要,大师说过这么一句话——

不要在石头上挤牛奶。

评论