文|创邑icity

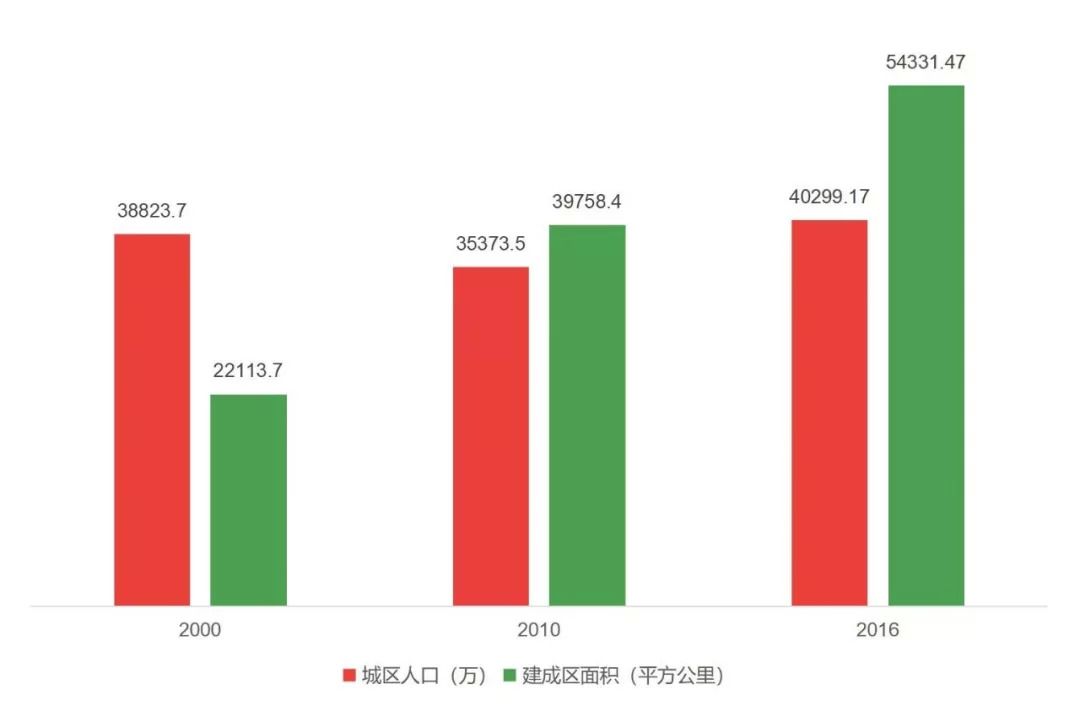

伴随着城市物理空间的野蛮扩张,中国城镇化进程中出现城市空间与人的不平衡现象日益突出。1月16日,《2019中国城市空间开发简报》(以下简称《报告》)在北京发布。《报告》认为,近五年来,全国城区人口增长率约为8.9%,而全国建成区面积增长率约为13.5%,导致了大量“空城”现象。在这个阶段,解决城市空间与人之间的平衡成为迫切问题。

据了解,该《报告》由贝壳菁汇产业微城研究院与独立第三方城市大数据分析机构标准排名城市研究院联合发布,来自媒体界、产业界、园区界的众多行业人士出席发布会。《报告》用详实的数据样本和深入的数据分析,展现出中国城镇化的发展特点和面临的问题。

贝壳菁汇集团董事长兼贝壳菁汇产业微城研究院院长张磊

针对报告当中提及的中国城市空间开发面临的困境和问题,贝壳菁汇集团董事长兼贝壳菁汇产业微城研究院院长张磊为此提出了产业微城的概念,希望借此解决这些问题,并成为地方区域经济的创新型助推器。

城市扩建速度远超人口增长速度

所谓城镇化,是指在工业社会时代,社会经济发展进入了农业活动比重逐渐下降而非农业活动比重逐渐上升的过程,以及与这种经济结构的变动相适应,出现的乡村人口比重逐渐降低,城镇人口比重上升,居民的物质面貌和生活方式逐渐向城镇转化和强化的过程。

城镇化是城市产业结构优化升级的重要路径。

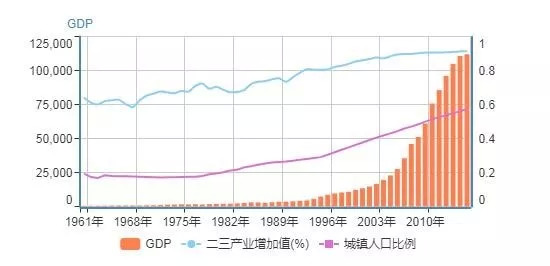

《报告》提到的统计数据表明,城镇化率每提高1个百分点,可拉动GDP增长1.5到2个百分点。每增加1个城镇人口,可带动10万元左右的投资,1个城镇人口相当于3个农村人口的消费。

中国GDP、产业结构与城镇化关系图

不过,虽然目前中国GDP总量已稳居世界第二,但城镇化水平仍远远落后于欧美发达国家。目前我国常住人口城镇化率虽然已经达到58.5%,但户籍人口城镇化率只有43%。按照规划,到2020年,我国常住人口城镇化率达到60%左右,户籍人口城镇化率达到45%左右,年均需转户约1600万人。持续解决如此大规模的人口迁移、稳定就业、集聚安居等问题,意味着巨大的居民消费提升和庞大的城镇软硬件设施建设需求,是经济增长持久的内需动力。

但在过去的城镇化过程中,一些地方出现了重物轻人、“兴城不兴业,见物不见人”的现象,违背了城镇化规律。

《报告》的数据分析表明,从2012年到2016年,全国建成区面积增加8765.7平方公里,然而城区人口仅增加3309.5万人,按住建部每平方公里容纳一万人的城市标准,新建城区面积中有5456.2万的人口缺口,这意味着部分城市将沦为“空城”。特别是五年来,中国各城市建成区面积与城区人口差额不断扩大,城市扩建速度已经远远超过城区人口增长速度。其原因在于,城市建设会按照预期达到的人口来规划,这也是城市建成区面积增长快于人口增长的主因,也是“空城”现象的“罪魁祸首”。

2000年-2016年中国城市城区人口与建成区面积增长图

城市空间与人实现平衡是关键

关于中国的城镇化该如何发展这个时代议题,中央一再强调“坚持走中国特色新型城镇化道路,推进以人为核心的城镇化”,明确提出“解决好人的问题是推进新型城镇化的关键”。

《报告》认为,人口一直是考量城市经济发展的一个重要指标,城市之间的人口流动很大程度上是经济发展所驱动的现象,合理的人口结构是城市可持续发展的动力。

在人口流动特点上,中国人口流动大体趋势一般是偏远贫穷地区向沿海、发达、省会城市流入,呈现层层递进的特征。具体表现在,农村人口流入、城区人口流出,导致城市人口变化达不到预期规划,同时农村低端劳动力流入、城区高素质人才流出也导致城市人口整体素质下降。更为严重的是,地方城市的经济发展竟不能满足农村人口需求,城市与农村人口纷纷流向大型城市,青年劳动力短缺,城市发展大大受限。而中国城市建设“千城一面”现象突出,多数地级市的经济活力在省内无法超越省会城市,如何在自身城市发展道路上独具特色应是这些城市首当思考的问题。

针对这一问题,标准排名城市研究院院长谢良兵在发布会上指出,新型城镇化下的产业转型升级与城乡空间配置是紧密相关的。中国生产了全球一半的钢铁、60%的水泥和25%以上的汽车,已经成为全球最大、最具活力的制造业中心,但很多城市也面临产业层次不高、科技创新不足、能耗高污染重、产业关联度低和服务配套不足等问题,这是导致空城、睡城、鬼城,土地城镇化远超人口城镇化和城市人口流出空间闲置等问题的重要因素。

“中国的产业集聚土壤是极其厚实的,这给产业微城的发展带来了便利。” 贝壳菁汇集团董事长兼贝壳菁汇产业微城研究院院长张磊认为,促进城市产业转型升级,是实现“人的城镇化”的有效途径。

据了解,过去五年,全国建成区面积扩张率约为13.5%,相比十年前,中国的扩城脚步放缓,在这个阶段应更注重城市空间与人之间的平衡。实现这个平衡的关键,是在城市有限空间内实现同一产业的高度集聚,打造小范围内的全产业链条,帮助城市产业形成生态闭环。这样的产业升级将助力新旧动能转换、供给侧改革,促进地方优势主导产业的转型升级。

“产业微城概念的提出,源于我此前在安阳进行产业调研时的灵感。我发现,安阳作为纺织服装产业聚集区,虽然产业链完整,拥有良好的产业基础,但是6000多家服装企业大多是作坊式生产,产品低端,竞争力不强,亟待产业升级。”产业微城概念的提出者、贝壳菁汇集团董事长兼贝壳菁汇产业微城研究院院长张磊表示,产业微城是助力地方产业转型升级,协调城乡空间配置的一种创新型空间开发模式。原因在于,全球工业4.0时代及中国新型城镇化背景下,产业微城是一种实现产业高度集聚,并达到生产、生活、生态合一的产城融合新模式,是帮助城市空间实现均衡发展,让城市发展更全面、更协调、更可持续的有效途径。

因此,为了总结产业微城模式对中国城镇化发展做出的有益探索,发布会同步发布了产业微城2019精选案例,枣强智造 共享创客小镇、乐成 国际商贸城、北科建长春北湖科技园、无锡中关村科技创新园、中关村和谷创新产业园、北京经开 壹中心、中电 任丘科技园、昌发展龙域中心、湖州海亮国际康养小镇、中关村 京南产业港、亦花园、华为东莞松山湖基地等12个产业园入选,并取得主办方授牌。

评论