文|dsfysweixin

回望2018,中国的电影市场里,出现了两瓶印度神药。

第一瓶,出现在电影《我不是药神》里。卖壮阳神油的徐峥,平日去印度贩药,却阴差阳错地铁肩起了道义,走上了药侠的道路。

虽然故事与印度有关,但它并没有延续“囧”系列的异国风情展示,而是将重点放在了“义士抗奸商”的国内战场,依靠群众路线获得了年度票房冠军。

不过,在明眼人看来,这次酣畅淋漓的本土胜利背后,外国师傅的影子也颇明显。

无论是火爆煽情的演法,还是从海报就精准模仿的视听风格,这瓶让现实主义题材再次在中国雄起的神药,贴的是印度牌子,卖的药其实是韩国配方。

第二瓶,说的是席卷影市的印度旋风。

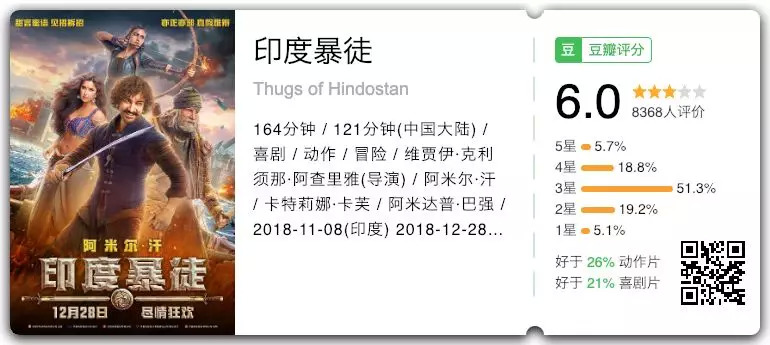

从年初的《神秘巨星》到年末的《印度暴徒》,十部印度片齐上阵,结果却是几家欢喜几家愁。

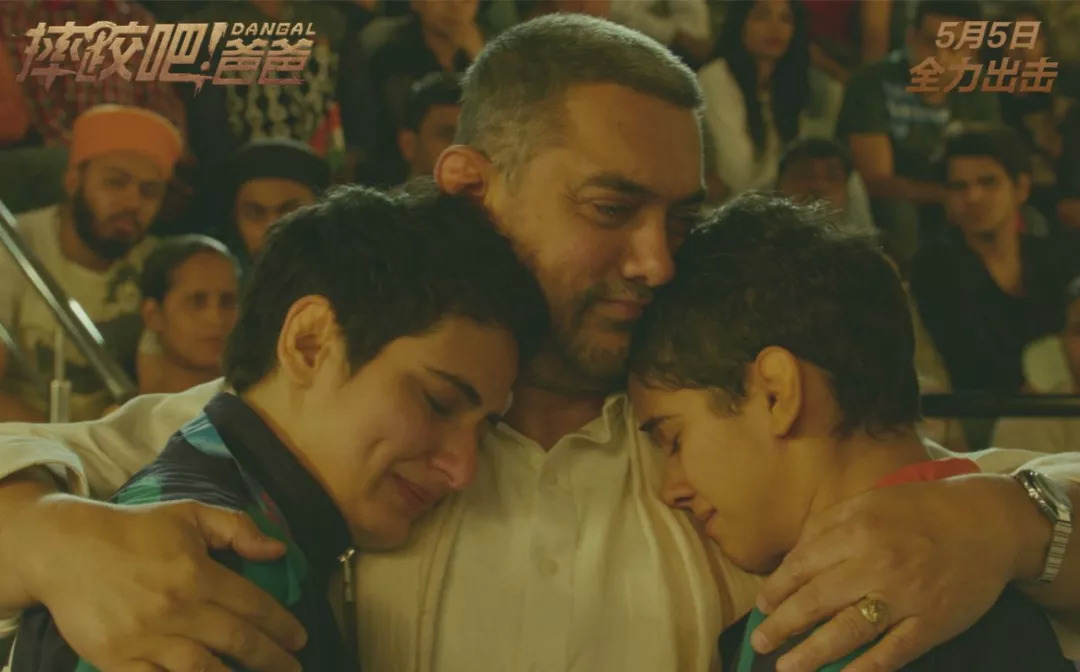

2017年,一部创造票房与口碑奇迹的《摔跤吧,爸爸》,在国内引发了广泛讨论。其后,中方牵线印方跟进,片方不惜主动删减歌舞,也要分得一杯羹。

然而,这些蜂拥而来的印度片,却没有一部能真正地掀起热潮。尽管,它们都扎根于国情与我们相似的印度,有的还贴着“阿米尔·汗”这个著名品牌。

去年的这两瓶印度神药,在中国电影市场上的处境可谓是命运迥异。

前者,无论在电影里还是现实中,都创造了一段印度仿制药的传奇;后者呢,明明是印度原装进口,却似乎失去了效力,再难复制当年的神迹。

阿米尔·汗带动的印度热,在中国迅速燃烧又退烧,这究竟是因为这剂印度神药并没有传说中的那么神?还是它们遇到水土不服的抗药性了呢?

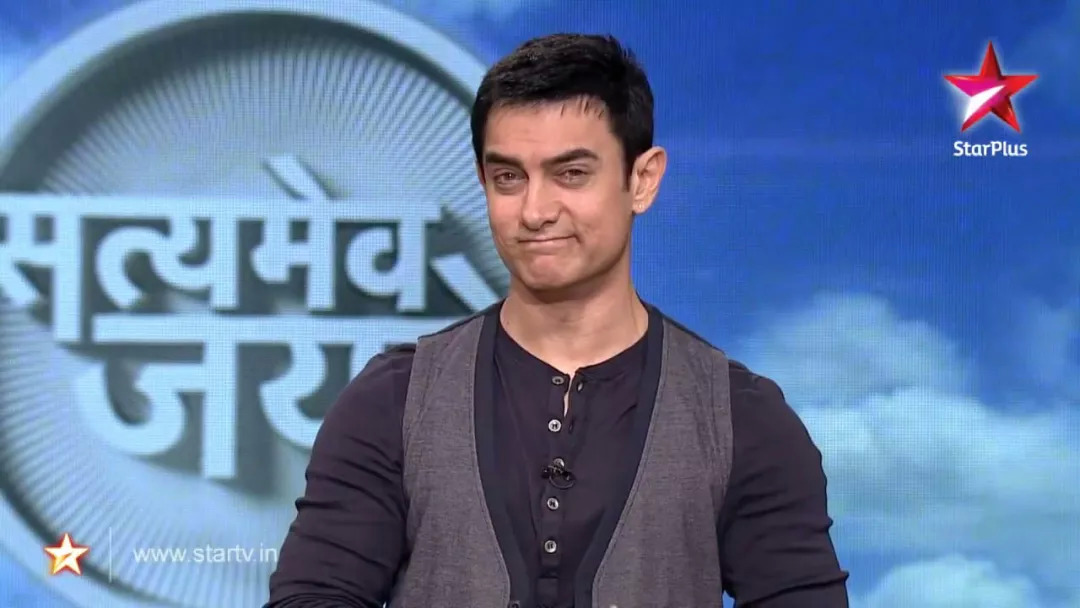

01、阿米尔·汗:法力有限的偶像

作为宝莱坞三大汗之一,阿米尔·汗并非印度最红的男明星。而在中国,他却是知名度最高,也是最具有票房号召力的印度明星。

这位被戏称为“印度刘德华”的演员,戏外谦逊幽默,拍戏敬业有为,光是“高龄健身增减体重”这种新闻就满天飞,简直是人们眼里抠图明星们的反面。

更特别的是,无论是做节目还是拍电影,作为左派高知的他,都展现出关心社会人民的情怀,放在我们的语境,就是一位德艺双馨的老艺术家。

这样的个人形象,本已足够在电影的宣传通稿里大书特书,更何况阿米尔·汗的身后,还藏着一部雄踞豆瓣电影榜第12名的作品。

90多万的评价,9.2分的高分,《三傻大闹宝莱坞》这部现象级的电影,作为互联网时代塑造的口碑神作,几乎扭转了国人对于印度电影的想象。

“经典电影”贴吧中,它与其他两部片相提并论,“肖三V”成了一个专有名词,用来回复小白关于推荐电影的问题,足见其影响力之深远,群众基础之扎实。

究其原因,比起传统宝莱坞的浮夸画风,“三傻”有了更多的现实性。

所谓“借他人酒杯,浇我之块垒”,同样的应试教育之痛,让中国观众有了丰富的共情空间。

“阿米尔·汗+现实题材”,就像是一把打开中国市场的钥匙,两者缺一不可,彼此相互依赖。只有结合明星魅力与现实基础,才能发挥这瓶印度神药的最大威力。

就像2017年的《摔跤吧,爸爸》,它之所以能在冷门档期里扬起惊涛骇浪,固然有“欠米叔一张电影票”的粉丝情结,电影本身丰富的话题性也不得不提。

女权、亲情、家庭关系、举国体制,当年的公众号上,小编们以无数的角度去解读这个奇迹的诞生,每一篇都说得观众心有戚戚焉,不自觉打开了买票的软件。

不过,同样是阿米尔·汗的作品,《我的个神啊》和《神秘巨星》,虽然票房口碑都不错,但题材的局限性,还是没能让它们掀起太大波澜。

毕竟,对于当下的中国观众来说,前者的宗教梗缺少现实对照,只能看米叔卖萌;后者的少女追梦太过俗套,即使加入家暴元素,引发的讨论度还是太低。

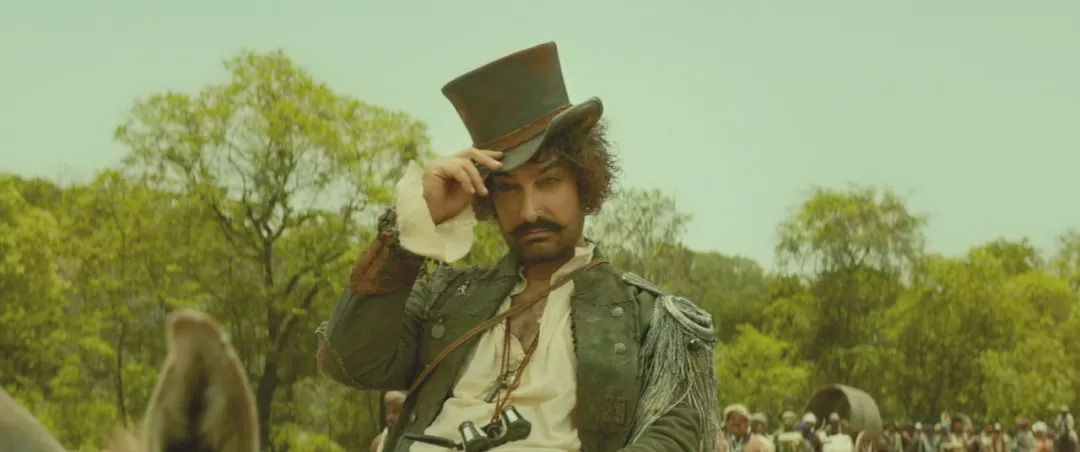

更别提,去年年末上映的《印度暴徒》,这部动作大片在中国也没能止住扑街的颓势。失去了现实依托之后,米叔的观众缘再好,也救不了山寨的加勒比海盗。

有趣的是,去年有部叫《苏丹》的电影,无论卡司还是情节,明显都在对标《摔跤吧,爸爸》,没想到却落到了印度引进片的历史新低,口碑票房双双滑铁卢。

由此可见,阿米尔·汗依旧是印度片在华的最大基本盘,靠他的明星效应,虽说能保证一定的票房,但只有讲好一个故事,才是一部电影名利双收的关键。

一直被模仿,从未被超越,就算自己也不一定能超越自己。米叔啊米叔,作为中国人民的老朋友,下回接个好剧本的你,还能重现印度神药的厉害吗?

02、巴霍巴利王:水土不服的神话

载歌载舞,脑洞大开,神迹频现,想象奇绝。

无论是克服牛顿的地心引力束缚,还是打破爱因斯坦的时空限制,对于印度电影乃至这个国家,我们一直保留着这样的刻板印象。

这种“超神”想象,一度在阿米尔·汗的现实主义电影中得以祛魅,直到《摔跤吧,爸爸》达到巅峰,但在《巴霍巴利王》的世界中,我们又尝到了熟悉的味道。

《巴霍巴利王》系列,在本土与海外都创造了票房神话,然而,在国内上部仅收获700多万,2018年上映的下部,即使翻了十倍也还是不甚理想。

究其水土不服的原因,先得说它的内容。许多现实背景的印度片,往往都已经有点超现实既视感了,更何况这部片改编自神话《摩柯婆罗多》,更是飞得没边。

大多数的中国观众,对于故事原型一头雾水不说,印度那种奔放的情感表达,更是与含蓄为尊的东方审美格格不入,难免会觉得电影风格太浮夸。

此外,对于《巴霍巴利王》这种史诗大片来说,特效肯定是一大卖点。经历了好莱坞大片视觉轰炸的中国观众,似乎已过了这个阶段,对这种电影愈发审美疲劳。

退一步而言,即便有观众冲着特效而来,面对印度片总是服务于凹造型的特效用法,如果不能接受这种异国风味,无疑下次也会望而却步。

故事上无法形成共情,视觉上无法带来新意,再加上宣发有时不够给力,印度特色的幻想大片,在别的地方发挥神力时,在中国总是会失去药效。

这样的窘境,对于印度热在中国的持续燃烧,似乎成了一种遗憾。不知哪一部电影,能在这种题材上,为印度片在华市场上实现零的突破呢?

03、印度合伙人:双重错位的尴尬

作为全世界最大的两个发展中国家,中国与印度两个大国,面临许多类似的社会问题。从医疗教育到贫富差距,接近的现实困境,让观众有了许多共情的可能。

正因如此,在中国市场上获得成功的印度电影,无一例外都是现实主义题材。从去年的片单中来看,四部票房破亿的引进片,各有各有的现实痛点。

《神秘巨星》的女权色彩,正是契合了当今中国日益高涨的女性声音。《小萝莉的猴神大叔》,涉及到走失儿童的议题,同样传递了中国社会对善意的呼唤。

《嗝嗝老师》与《起跑线》两部片,则是分别从校方与家长的角度,探讨了阶级分化中的儿童教育问题,中印两地在发展中同样面对这样的体制性困局。

不过,正所谓具体问题具体分析,现实题材也不是印度片的万金油,有时候,即使坚守现实性不放手,印度神药还是不灵验。

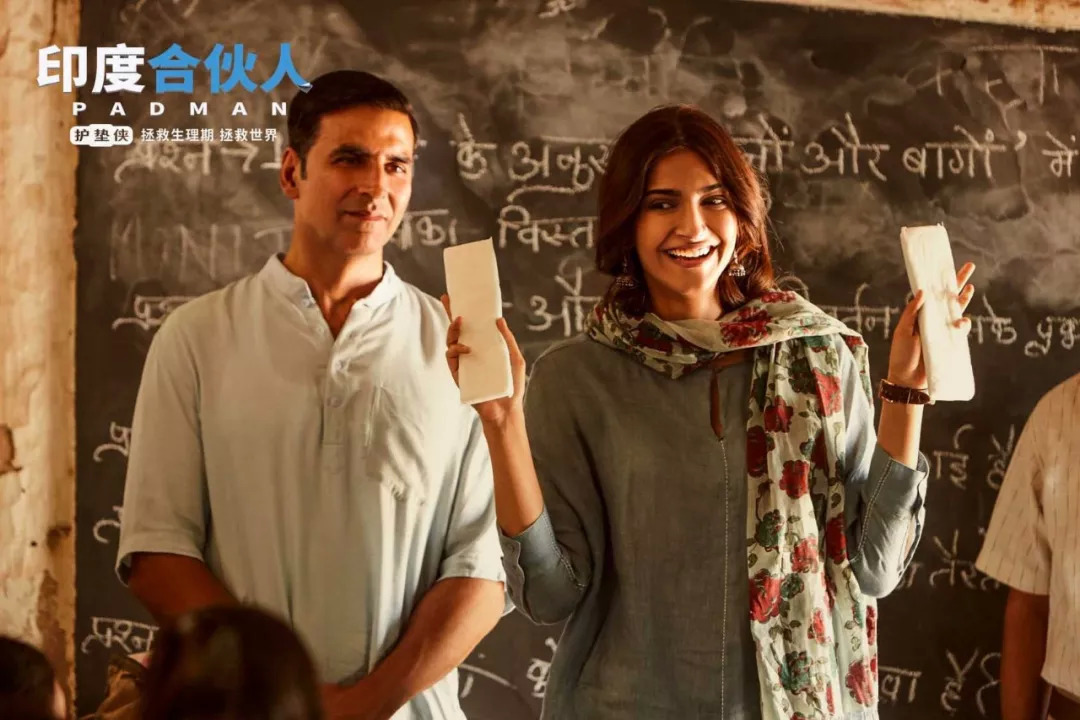

就拿《印度合伙人》这片来说,原名叫做《护垫侠》,讲的是姨妈巾创业达人的人生故事,却被片方欲盖弥彰地改了名,硬是要去玩一把《中国合伙人》的梗。

这样一来,电影与目标受众间形成了错位。不明真相的观众,一看这片名还以为又是部励志青春片,哪里想到这是部扎根于现实背景的社会喜剧呢?

就算观众没有被营销误导,从票房看他们也没有太多观影热情。毕竟,女性无法使用姨妈巾,这在印度近年依旧是个社会问题,在我们这儿早已是过眼云烟。

中国观众身处的社会现实,与电影的题材间产生了一种错位。

我们也许会为“护垫侠”的精神一时感动,但这并不足以吸引观众进入影院,听一个太过遥远的故事。

类似的问题,也反映在电影《厕所英雄》上。

无论是宣发与受众的错位,还是中印现实的错位,有些印度电影一旦到了中国,便大大削弱了它的社会意义。

一旦社会性的共鸣降低,对于中国观众而言,现实题材的印度电影,大部分都像是一部印度人出演的好莱坞通俗情节剧,失去了大部分的看点所在。

04、印度神药的保质期还有多久?

堪称奇特的印度电影市场,始终是抵御好莱坞电影入侵的优秀范本,其本土电影的票房与产量,一直在世界具有举足轻重的地位。

然而,当印度电影开始进入中国市场,当《摔跤吧,爸爸》引发了这一轮的印度热,民族性与普适性的矛盾,成了印度神药在中国发挥效力的最大变数。

一方面,歌舞与开挂都是民族特色,社会问题也摆在那里,适不适合中国观众只能看缘分;另一方面,阿米尔·汗还能火多久,优秀作品有没有,还得看机遇。

从目前来看,现实题材仍是印度热中的主流,它们从发展中的大国角度,为中国观众提供了一种错位代入与情感投射,这样的神药,最适合中国市场的现实。

如何缓解观众的现实主义焦虑,始终是中国影人需要面对的课题。

同属儒家文化圈,同以港片为师,无论翻拍还是学习,韩国片一直是我们推崇的主流,不过,始终执着于讲好民族故事的印度片,是否对我们也能有所启示呢?

- END -

评论