记者们还在《青木原树海》的灾难中没有完全恢复过来,戛纳电影节终于在周末两天有了些许惊喜和几个小高潮,但仍然与近两年没法比。我也借机休息了一晚,没有更新日志,而是偷懒跑去补了最新一集《幸存者》,囧。这两天放映的四部主竞赛影片都还不错,其它单元包括一种关注和导演双周也是惊喜连连。

周六一大早是主竞赛影片《我的母亲》。这部片四月份已经在意大利本土上映,这次来戛纳电影节举行国际首映。意大利导演南尼·莫莱蒂是本届主竞赛单元中仅有的两个大师级导演之一,如同是枝裕和贾樟柯都是侯孝贤的影迷,同样入选主竞赛的另外两个意大利导演也都视莫莱蒂为师。在2011年的《教皇诞生》之后,莫莱蒂此番再度入选主竞赛单元的《我的母亲》回到他拿手的以家庭生活为中心的半自传题材,讲述一个女导演的生活受困于身患疾病的母亲和一个自恋愚蠢的好莱坞男演员之间。《我的母亲》其实是三部电影,一部是片中女导演正在拍摄的社会政治电影,讲述一所工厂中工人罢工的故事;第二部是讽刺喜剧,荒唐可笑的好莱坞男演员是主角;第三部才是《我的母亲》的核心,讲述女导演自己的生活,尤其适合和即将病逝的母亲之间的故事。三部电影相互交错,由女导演的梦境与想象串联在一起。

影片对角色的刻画细腻动人,马吉莉塔·贝的女主表现很给力,约翰·特托罗负责的喜剧段落也足够爆笑。外媒评价挺不错,尤其是法国媒体,直接高呼“莫莱蒂二夺金棕榈”,多伦多影评人说“不错的佳作,有欢笑也有泪水”,The Playlist的影评人说“很私人很容易被低估的故事,非常扎实”。

之后迅速赶去导演双周看《一千零一夜》的第一部分。导演双周的放映厅距离电影宫有10分钟的步行路程,但是因为电影节期间街上挤满了人,还有为了交通管制到处设立的铁栏杆,10分钟估计得走20分钟。导演双周单元只有两个队伍,一个是影迷证件队伍,不少法国学校都会组织学生来导演双周看片,另一个就是媒体/市场证件队伍,粉色加点和黄色证件全部混挤在一起,记者们脸上有多不爽可想而知。我们提前一个小时赶到,队伍已经绕过街口排成了长龙,排队时还看到马修·阿马立克“刷脸”入场。

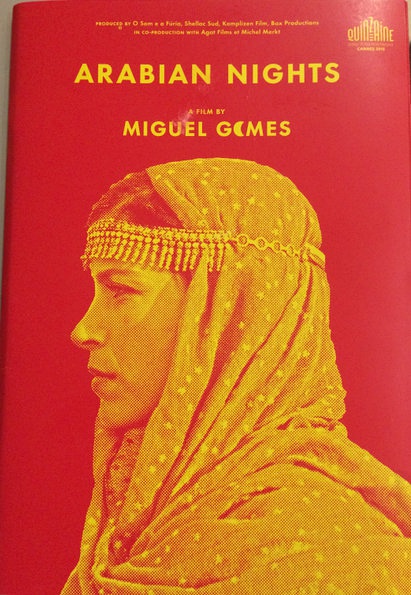

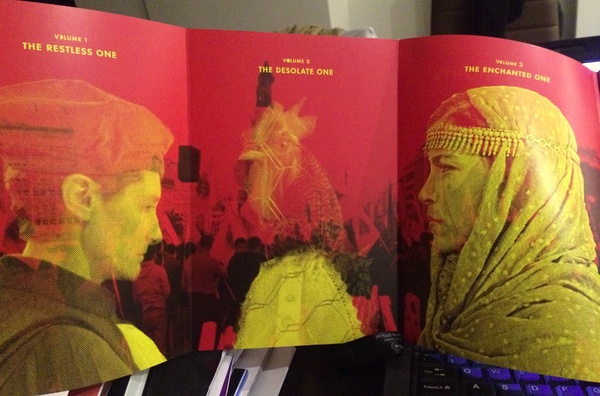

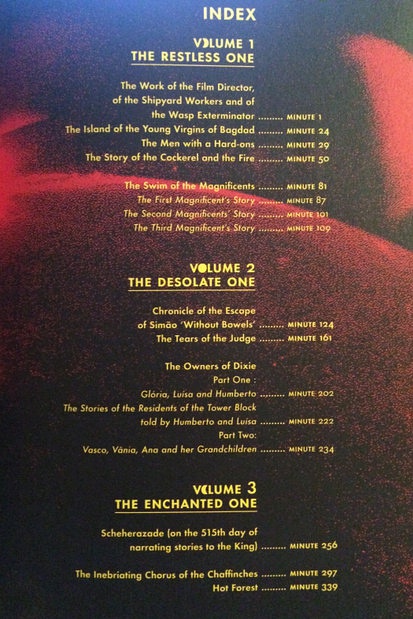

葡萄牙导演米古尔·戈麦斯的鸿篇巨制《一千零一夜》长达六个多小时共381分钟,被戛纳电影节主竞赛拒绝后去了导演双周单元,并一分为三放映,第一部分叫“不安之人”,第二部分叫“凄凉之人”,第三部分叫“迷醉之人”。这部片用了《天方夜谭》“故事中的故事”叙事结构,在第一部分一开始,戈麦斯正在拍摄一部关于一所造船厂关门造成大量人员失业的纪录片,与此同时他也对自己的创作感到困惑和手足无措,于是他开始讲故事。这个故事关于一座“处女岛”,岛上有个女人叫山鲁佐德每晚都会给国王讲故事。然后影片再进入第三层空间,将“处女的故事”影像化,三段故事分别叫“勃起的男人”“公鸡与火焰”与“高尚之泳”。每一个故事都有魔幻元素,例如鲸鱼肚子里的诊所,会说话的公鸡,使男人壮阳的魔法师,但每一个故事的风格有不尽相同,有政治讽刺,也有新闻纪实。

这也是我觉得《一千零一夜》,至少第一部分来看,与本届戛纳电影节其它电影最不一样的地方。它的创作非常自由大胆,表现形式多种多样但同时又具有整体性,两个小时下来内容之饱满,所涵盖的信息量之庞大,从葡萄牙政治社会,到整个欧洲的金融问题,需要很长时间才能消化。之后两个部分可能无法在戛纳电影节上看到了,只能会巴黎再补。但仅从第一部分来看,一部传奇巨制可能就此诞生。

在自助中餐厅吃了饭后,还有点时间就去逛了逛电影市场。

由于《青木原树海》前一晚才被记者们喝倒彩,于是很好奇去看了媒体发布会,心想会不会有记者大胆提问。可能是范桑特太腼腆不善于表达,也可能是麦康纳人气太高,到最后记者们嘴下留情也没有提出过于敏感的问题,唯一一个问题是“对前一晚媒体场不好的评价作何感想”,范桑特笑着说他一大早就读了一篇差评,然后回想起当年《大象》媒体场后有记者因意见相左而大打出手,麦康纳接过话说“任何人都有喝倒彩的权力,就像任何人都有鼓掌的权力一样”。当然愚蠢的问题从来不缺,例如“麦康纳你最近每一部电影都有哭戏,是不是已经哭习惯了”。

这个周末真正的高潮是周六晚上的主竞赛影片《卡罗尔》媒体场,犹如给戛纳电影节记者们打了一针强心剂,大家都嗨了。

美国导演托德·海因斯新作《卡罗尔》很像他之前的《远离天堂》,故事讲述一个叫卡罗尔的中年主妇与一个商场售货员坠入爱河,然而这段同性恋情在当时被当成了一项犯罪。其实从故事上来看,《卡罗尔》非常简单,没有复杂的叙事转折,不如《远离天堂》那么精彩丰富,就连复古风格也降调了不少,但正是这种在剧情和风格上的简化和克制,让托德·海因斯把他擅长的情感刻画发挥到了极致,每一个眼神,每一个手势,都是感情和情绪的暗流涌动。尤其是影片中的某一段,在这段出现前我都觉得打不了五颗星,但这一段出现后,寥寥几个镜头,整个人都被击溃了,留下了本届戛纳电影节第一滴眼泪(好恶心...。

当然这种细腻的情感刻画必须要有好演员才能成功表现出来,《卡罗尔》的双女主凯特·布兰切特和鲁妮·玛拉堪称完美,不仅人美画风美,演得也美,两人之间的对手戏火花四溅。外媒评价非常夸张,包括Indiewire,TheFilmStage等电影评论网站全部直接亮出A的满分,可能能成为本届戛纳电影节主竞赛唯一一部“零差评”电影。

《卡罗尔》还没消化完,就立马跑去围观新男神马提亚斯·修奈尔的新作《马里兰》,还在进场的台阶上碰见了他,拍了照签了名心满意足。

以前工作的时候帮两家法国发行公司写过《马里兰》的剧本测评,当时暂定的主演是马提亚斯·修奈尔和蕾拉·哈塔米,后来把蕾拉·哈塔米换成了黛安·克鲁格。其实故事还挺俗套的,讲一个从战场上退伍的士兵去给一个黎巴嫩家庭当保镖,后来与女主人产生了情愫。但爱情并不是这个剧本的重点,战后创伤和惊悚才是核心。电影本身对剧本做了一些更改,读剧本时不喜欢的和很喜欢的好几段都被删了,可以说是留下了精华。读过剧本再来看片能更关注导演的拍摄手法,女导演艾丽斯·威诺古尔显然大量参考了亨利-乔治·克鲁佐的悬疑惊悚和《亡命驾驶》的暴力动作戏与复古迪斯科风格,其实感觉挺偷懒的。但是马提亚斯·修奈尔在片中实在是太帅了,我根本连眨眼的时间都没有,只顾着流口水。

周日早上迎来本届主竞赛五部法国片的第一部,女导演麦温在上一部获得评审团奖的《警员》后的新作《我的国王》,讲述一对男女在十多年间的爱情拉锯战。其实故事也没啥新意,主要是看女主如何被霸道总裁自恋男主虐,而且连虐都拍得法式浪漫,且自然真实又细腻,艾玛纽尔·贝克特和文森特·卡索两人都奉献了影后影帝级别的表演,尤其艾玛纽尔·贝克特还是本届戛纳电影节开幕片的导演,肯定加分不少。值得一提的是路易·加瑞尔在片中演逗逼弟弟,喜剧天赋再次抢戏成功,数次赢得全场爆笑,可爱极了。这部片在法国媒体这边的评价很不错,但在英语国家那边的评价都很两极分化了,例如Indiewire和卫报都出示了低分,说是“冗长无聊”,同时《综艺》《银幕》等又都给了好评,也都提到了“细腻动人”。

影片放映完毕还未出字幕时,一个记者用西班牙语在卢米埃尔大厅中嘶吼骂道“该死的关系户!”他刚骂完,影片字幕出现,大厅里爆发掌声。

我前一天才体验到了导演双周单元可怕的排队仗势,结果今天就忘记了。中午跑去排《绿色房间》,在烈日下暴晒了一个小时,整个人都要烤熟了,前面本来站了两个法国《电视全览》的记者,看着他们也炎热难耐我至少心理平衡一点,结果不一会儿一个导演双周的工作人员跑过来跟他们寒暄,然后就把他们两个给带进去了。

不过幸好《绿色房间》值得等。美国导演杰瑞米·索尔尼尔上一部入选导演双周的《蓝色废墟》我就挺喜欢,这次的《绿色房间》更上一层楼,讲述一个朋克乐队在一家酒吧表演时意外目睹了新纳粹光头党的行凶现场,随后他们被光头党困在酒吧的休息房间,光头党拿着各种大小的刀势必要将朋克乐队五马分尸,而看似毫无战斗力的朋克乐队要如何突围?影片从一部公路片逐渐发展成惊悚片,看得出借鉴了卡朋特的《血溅十三号警署》,血肉横飞的镜头极大满足类型片爱好者口味的同时,全片幽默笑料不断,角色也写得真实立体,除了剧本稍微差了点之外,可以说戛纳电影节在去年的《它在身后》后再度为大家选了一部优秀类型片。

《绿色房间》和下一场《艾米》之间只隔了10分钟,但我要从导演双周赶到电影宫的60周年大厅,于是只能在高温下一路狂奔。结果60周年大厅也因为暴晒而极度闷热,所以看《艾米》时难受死了。其实Amy Winehouse的歌我也没怎么听过,但是由《永远的车神》团队打造的这部纪录片《艾米》并不是以粉丝角度出发的纪录片,前一部分快速讲述了Amy Winehouse如何从一个普通的英国女生一夜成名,但真正让这部纪录片出色的是第二部分,讲述毒品,媒体和音乐产业如何一步一步残忍的将Amy Winehouse彻底击垮,所以就算不是粉丝,也看得十足痛心。

今晚主竞赛电影《猛于炮灰》的媒体场居然比前一夜的《卡罗尔》还要火爆,粉色证件记者队伍刚开始移动没多久,就已经只能坐二楼了,不知道是不是因为周日的原因。挪威导演约阿希姆·提尔的这部英语新作是被很多人猜测为本届戛纳电影节主竞赛单元最有可能成为黑马的电影,影片讲述一个普通美国家庭在母亲车祸去世后,父亲与两个儿子如何处理心理创伤的故事。其实剧本挺无趣,但约阿希姆·提尔的拍摄手法非常精彩,打乱了时间线并加入了大量想象幻想梦境段落,这导致影片的评价褒贬不一,在我这里也是有特别喜欢的段落但也有觉得莫名其妙的时候,法国影评人说“导演的镜头语言弥补了剧本的平庸”我倒是很同意。除了小男孩Devin Druid之外其他几个主演都没啥表演空间。

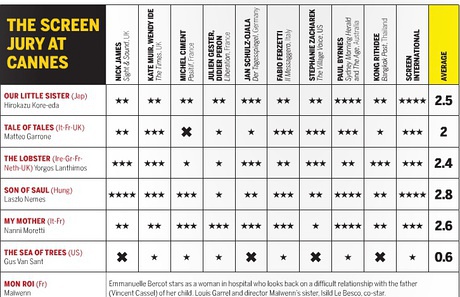

海街日记 2.5

故事的故事 2.0

龙虾 2.4

索尔之子 2.8

我的母亲 2.6

青木原树海 0.6

【明日看点】

场刊评分更新《我的国王》《卡罗尔》会拿多少分?

主竞赛两部法国电影《市场法律》《玛格丽特与朱利安》会不会扑街?

久违的皮克斯原创新作《头脑大作战》能否让皮克斯重归巅峰?

阿彼察邦的《爱在孔敬》究竟是不是因为质量原因才被“降级”到一种关注单元?

转载自豆瓣戛纳电影节小站

作者:陀螺凡达可

评论