文|体育产业生态圈 Sharon

编| 维迦

2019年的春节档,不再仅仅是喜剧的独舞。五天五十亿的票房中,近三分之一被《流浪地球》拿走。带着爹妈看科幻,看上去也是一件可行的事。

除此之外,在这个春节档,韩寒导演也拿着新作品《飞驰人生》出现在公众视野中。这部带有赛车元素、体育精神的电影,是否达到了你的预期?而随之而来对中国体育电影的讨论,又让我们想起哪些故事,圈哥今天和你一起盘一盘。

五天时间,票房突破五十亿!以《流浪地球》、《疯狂的外星人》、《飞驰人生》为首的这个春节贺岁档,在社交媒体引发热议的同时,也为全年内地票房开了一个好彩头。

这其中,《流浪地球》带来了视觉盛宴和对家国情怀的双重演绎,掀起了中国观众对浩渺宇宙以及生存问题的重新思考;而韩寒导演的《飞驰人生》,则是在用韩寒自己的方式述说着体育精神,诠释着速度,这一宇宙中另外一项关键的基础法则。

作为曾经的职业赛车手,韩寒导演在春节档带来这样一部赛车元素的电影,本身就有着十足的底气。

而每每提到体育电影,我们总是在期待些什么,却又不知道,它在中国应该是什么样子。究其原因有两点,一是缺乏大众体育的土壤,二是故事本身存在问题。希望,这一次韩寒可以摸对路,再趟一趟中国体育电影。

中国体育电影的漫漫长夜

所谓体育电影,即影片的故事主线是围绕着体育而开展的。无论在国内外,围绕体育的纪录片并不少,而我们现在关注的,是能够市场化的商业电影,大部分为故事片。

相比较于自2010年以来《弱点》《斗士》《点球成金》连续三年有体育电影杀入奥斯卡最佳影片候选的盛况,近年来体育电影的确缺乏重磅大作,在市场反响较为平淡。

但实际上,美国从未忽视运动题材电影在市场上的影响力。体育影片最早被奥斯卡垂青可以追溯到1931年,一部专门描写拳击手生活名叫《The Champ》的影片获得四项提名,拿到了原创剧本和最佳男主角奖。

出现在奥斯卡舞台上最具标杆意义的体育电影,当属《火的战车》。

这部影片以二十世纪初英国针对犹太人的种族歧视问题为切入点,讲述了剑桥大学犹太学生哈罗德向奥运会百米金牌发起冲击的追梦故事。《火的战车》在1981年获得7项奥斯卡提名,最终斩获最佳影片等4项殊荣。

当然,很多人提起这部电影,脑海中浮现的是憨豆的恶搞版本.......

先进的电影产业与根基深厚的体育基础相结合,好莱坞总能依靠波折的剧情、精良的制作和强大的班底,将运动题材本身特有的热血、激情和群众性发挥得淋漓尽致。而体育题材电影在美国能够持久不衰,自然也离不开美国深厚的大众体育基础。

据统计,每年有超过1.7亿美国人参与各类体育健身运动,每年花在健身房的总会费高达190亿美元。在一个电影和体育都能与社会产生紧密联系的国度,体育电影也能以一种高保险系数的电影商业在市场占有一席之地。

中国市场其实从未放弃在体育电影路上的试水,但得到的效果并不近人意。回望十年前2008奥运年,可以说是中国体育电影的爆发期。《沙鸥》《梦之队》《破冰》《12秒58等》《买买提的2008》等一系列围绕体育的影片在这一时期出现。

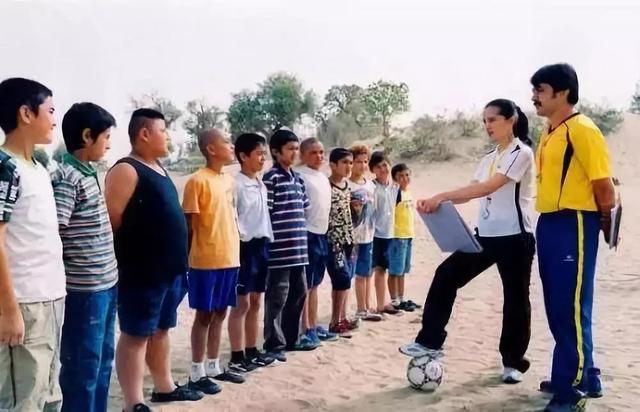

买买提的2008剧照

《买买提的2008》导演西尔扎提·亚合甫曾谈及影片的创作灵感:

“塔克拉玛干沙漠边缘,有一个叫沙尾村的小村庄,多年来,因为阿拉干河断流,沙漠日渐侵袭到了沙尾村人的家门口。周围的村庄纷纷搬迁,沙尾村的人心也散了。不过,沙尾村的老老少少天生就有足球细胞,尤其是他们的孩子们给自己都起了"外国球星"的绰号,有叫马拉多纳的,也有叫马尔蒂尼、罗纳尔多的,还有叫贝克汉姆、巴乔的等等。老老少少对国际知名球队了如指掌,他们除了农活以外最大的爱好就是谈论足球,谈论国际球赛、国际球星。连女人也不例外。谁家的孩子踢的好,谁家的孩子踢的差,村民们都十分知道,每个父母总是不停的夸奖自己的孩子踢得好,村里的姑娘们也更是喜欢足球技术好的小伙子……这些似乎与他们的环境和农民的身份不相符,但村民们的生活的确是真实的。这也是激发我拍摄这部影片的源泉和动力。沙尾村村民们踢足球,不是为了健身运动,足球已经成为了他们生活的一部分,足球带给他们的是快乐。”

但可惜,纵使这些在奥运年应运而生的体育电影,也没有受到市场的眷顾。2008年我们能记住的电影,是吴宇森的《赤壁》,是陈嘉上的《画皮》,是冯小刚的《非诚勿扰》。没有多少人记住《买买提的2008》与沙尾村村民的动人故事。

我们可以指责当年的市场环境不够成熟,可以指责当年的体育文化没有普及大众。但如今,资本与体育产业的交融日益紧密,可国产体育影片的惨淡境遇似乎十年如一日,没有什么明显的改观。

体育电影的“人性”在哪里?

我们遇到最切实的问题是,体育人不懂电影,电影人不懂体育。

玛丽苏偶像剧里的男主角一定会一种运动,最差也是会打架;狗血的青春电影里一定有体育课的镜头;白富美一定喜欢运动.......这些看似和体育无关,但却成了影视作品的套路。

然而,体育运动代表的,是积极且坚韧的精神和生活态度,它流淌在每个人的血液里。体育电影想要触动观众的内心,就要看能否找到找到情感的共鸣,深刻的体现人性。首都体育学院校长、国际教练教育委员会副主席、博士生导师钟秉枢教授曾经评价道:

“以往影片在写小人物如何成为明星时,没有从人性角度去揭示幕后故事。实际上我们有太多的冠军,比如王军霞和影片中的吉塔一样来自社会草根阶层。影片呈现出来的是普通人成为冠军的成长经历,和一个普通人成为冠军的回味和体验。人们想知道这些人为什么成为了冠军,但是我们的体育影片,几乎没有揭示这些人如何成为了冠军。”

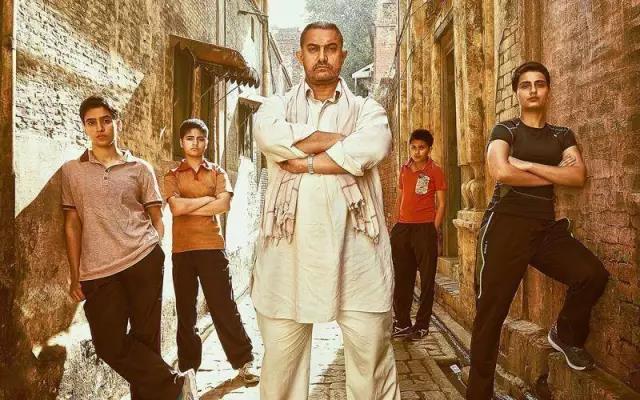

在这一点上,印度电影《摔跤吧!爸爸》作出了极其优秀的示范。

《摔跤吧!爸爸》从一开始不被看好,到票房、上座率、口碑走出一条上扬的弧线。排片从首日的13.3%一度增长到31.8%,豆瓣评分从8.8增长到9.2,票房26天突破十亿大关,甚至超越了在印度本土的总票房,《摔跤吧!爸爸》成为了内地首部非好莱坞十亿级票房电影。

↓《摔跤吧!爸爸》电影海报

《摔跤吧!爸爸》的成功,给了中国体育电影一个响亮的巴掌。它成为一剂兴奋剂,体育电影不但再次得到关注,有人真正开始关注、并且拍摄体育电影。有人真正开始以体育的主线拍摄电影,事件本身的意义已经超过了影片的票房和口碑,因为这对于体育行业来说,是在开辟一条新路径。

《摔跤吧!爸爸》的成功不是偶然,影片所塑造的人物形象饱满且现实。当父爱、社会阶层矛盾和激发血性的体育运动找到了交叉点,能够激发情绪的观众人群也是翻倍的。

好电影不是“演”出来的

一个良好的势头是,从《激战》到《破风》,近几年体育元素在电影中所占的比重越来越多。除了成龙李连杰等功夫巨星,邹市明也曾在《变形金刚Ⅳ》中出演角色。越来越多的职业运动员也开始出现在大小荧幕上,不止拉近了体育与观众的距离,也提升了电影自身的真实性。这不仅是电影行业的包容性,体育运动的全民消费趋势决定了这一现象。

但在追求票房利益的同时,追求更好的质量,才是一部电影的根本。

据了解,《摔跤吧!爸爸》剧组里的演员,都接受了9个月专业级的摔跤训练。女一号法缇玛·萨那·纱卡在电影开拍两个月时,就经历了一次意外骨折;妹妹桑亚·玛荷塔在片中的摔跤镜头不到1分钟,却也整整训练了9个月。

而男主角饰演者阿米尔-汗,先是在短期内增重28公斤,以此来完成角色55岁中老年戏份的拍摄;继而为了补拍年轻时候的戏份,他又在五个月的时间内减掉了25公斤的赘肉,变回了肌肉男。

为了还原最真实的角色,阿米尔-汗选择用最“笨”的方法来塑造角色。对于化妆和特效的办法,阿米尔汗表示:“那样做不是不行,但我自己就无法切身感受到肥胖的重量了。作为演员,我觉得那样不好。”

一部优秀电影,尤其是一部优秀的体育电影,对演员来说绝不仅是“演”出来这么简单。

平心而论,世上确实没有几个国家,能将体育电影与国民意识形态结合得如此完美。但每个国家都有自己的“国家精神”,都有自身的国民意识形态。

当中国体育产业已经走上了五万亿的道路,但灵魂里丢失的东西,却好像越来越多了。到底是中国特色的体育体制,让金牌与英雄背后的种种故事难以言说?还是中国大众体育的土壤,依旧地瘠民贫呢?

在《飞驰人生》票房奔十亿大关的今天,我们真的希望属于中国体育电影的时代也不再遥远!

评论