文|三声 尹航

设计| 张鹏飞

168公里,从长沙到我的家乡邵东县的距离。每天有10趟高铁列车从省城驶来,1小时20分钟的车程之后经停此地3分钟,再向更广大的西南腹地奔去。

我的故乡显得特别。在重视农业的湖南,邵东倚重持续活跃的个体工商业。民营经济占比在60%以上,全民皆商是最为显著的地方气质。

既无资源也缺少原始资本积累,邵东人最显著的特点是勤奋、敏锐与敢为人先。

四十年来,生意带来发迹的故事。县城从2.5平方公里发展到35平方公里,地区生产总值增长215倍,成为湖南省唯一一民营经济改革与发展实验区,“四万邵东帮”则成为老挝当地最大的商帮。

但就如同前辈们当年在丛林边上,踩着法律的灰色地带打通通向东南亚的商路一样,邵东人寻求发达的路上饱含草莽与冒险的元素。勤奋与肯干之外,乡土情结深重的“邵东帮”以宗族亲缘连成生意同盟,对外争夺资源与权利时不乏斗狠与抱团欺压。

而财富通过在外经商的人源源不断地流入故乡时,被留下的社会却长期处于相对富裕与空心的矛盾拉扯中——农村凋敝,留守成为老年与孩童的常态。

春节是一年中最热闹的时刻。在列车停靠邵东站的3分钟内,车厢大概率会卸下一半以上的乘客。接下来,县城里所有的宾馆酒店几乎都会爆满,外地车牌将满大街可见。

无论离家多远多久,在这个时刻,我能够切身地体会到与故土的牵连,也更清楚地理解当我们悬浮在外时,故乡历经的被忽视的变化。这些变化一直发生,并且一直塑造着这座小城。

草莽“邵商”

在邵东,最难忽略的一定是商人群体。在民营经济占比超过60%的县城,“人人有副业、全民皆经商”是最常见的本地场景。

但“邵商”群体大规模进入公共视野已经是2010年前后的事。“十万邵商掘金东南亚”的故事忽然被新华社、《财经》杂志旗下的《企业家天地》等媒体集中报道。那时,距离邵东人第一次踏足此地已经过去了二十余年。

最初不会有人注意这一群湖南小城来的挑夫走贩。邵东地少人多,资源匮乏,第一批外出经商的人往往是生活所迫,起步也遵照了先辈“倒买倒卖”的传统。

周边的村镇有发展小五金、打火机、箱包等行业的传统,形成“专业村”与“专业镇”。80年代末第一批去往东南亚国家的邵东商人,正是通过同宗同族传帮带的关系,把这些小商品带去需求更旺盛的市场。早年,他们的经历常常处在贸易与走私的边缘地带,炎热气候与丛林环境甚至让一些先行者丧命于此。

事实上,正是自然环境与地理位置“逼迫”了邵东人在务农之外另谋出路。

邵东位于衡邵干旱走廊影响最重的地区,是全省人均耕地最少的县,也并没有任何地缘优势。高铁时代之前,唯一的老娄邵铁路时速长期维持在45公里/小时,被视为一段颇为鸡肋的“盲肠”。

“肩挑手提”的行商传统可以追溯至新中国建立前的近代,缺少资源与原始资本的邵东人最先进行倒买倒卖与货物集散的生意。我父亲的爷爷为了养活十个子女,30年代时就外出前往交通更为便利的双峰县经商,并且提携同族的后辈,“挑货”成为务农之外的谋生方式。

即使在人口不能自然流动的六七十年代,邵东人冒着“投机倒把”的风险也要在外“流窜”赚钱养家。我父亲向我讲述年少时的经历,村里最殷实的人家总有一位常年外出的男人,家里拥有他们少见的各种新鲜物什。

真正的变化来自改革开放之后。由于政治原因,湖南到80年代初期才开始执行家庭联产承包制,农业生产长期被抑制。经济改革后枷锁消失,走南闯北的邵东生意人迅速增加,并开始重塑整个邵东社会。

80年代后期,由于个体经营户与家庭作坊式的小企业不断增多,邵东县政府出资100万在城区投资建立了“工业品市场”大楼,出租摊位给当时做生意的人。“行商”向“坐商”转变,小商品贸易与集散自此在邵东发展起来。

一个典型的邵东商人发迹的路径,离不开80年代末对倒闭国企剩余物资的倒买倒卖、“工业品市场”的兴起与一度恶名在外的“邵东假货”。

三十多年前,我母亲一位表哥的第一桶金,就是利用简陋模具做出铝制钥匙胚子,再贩卖到云贵等地得来。那时候,即使技艺粗陋,旺盛的市场需求也让敢于闯荡的人迅速致富。

90年代后,邵东人开始以家庭作坊为单位,仿冒畅销的“广东货”。小时候我们出门在外一度羞于承认自己的邵东人身份,相当长一段时间内,“假货”与邵东人基本划了等号。

如同资本的原始积累往往带有原罪一样,这群邵东商人身上的标签是复杂与灰色的。

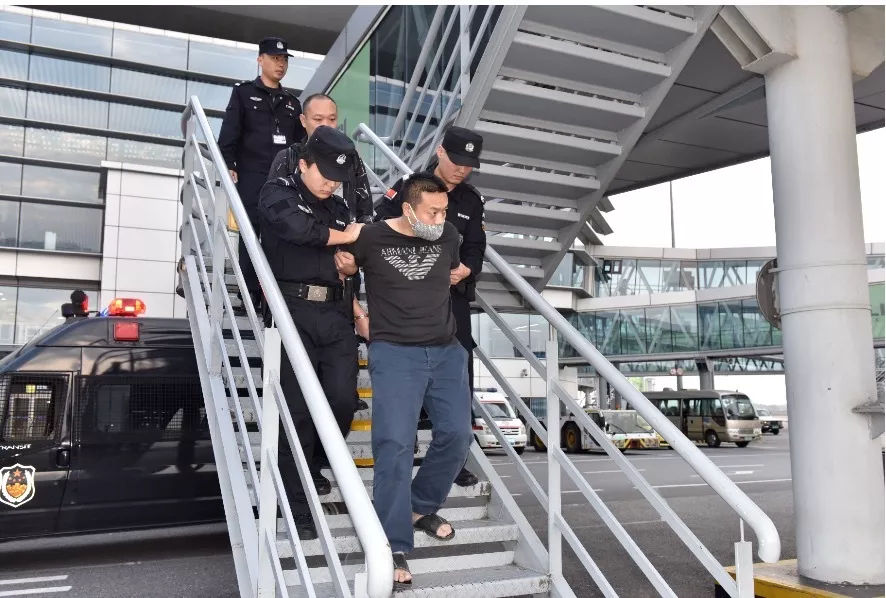

消息显示有四万邵东人在老挝经商,五金、摩托车等行业几乎被邵东人垄断。但在去年,老挝的湖南商会曝出了会长被多年的生意伙伴买凶杀害的事件。不出意料,两人原籍皆为邵东。媒体报道指出,这些商人发家致富的过程参杂着赌博等灰色产业,草莽确实是邵东商人的本色。

杀害老挝湖南商会会长的嫌疑犯被抓获(图片来自新京报)

湖南人崇尚经世致用的处世哲学,湖湘学派也历来重视青年的教化与家国情怀的培育。但这些影响最终却体现为湖南人性格中的“发狠”和“霸蛮”,不得不说是一种奇异的混杂。

时至今日,经商的传统依旧深深地影响下一代。邵东的年轻人们最重要的出路依旧是做生意。

每年回家,我总会听闻同学经营不同行当的消息。从大学开始的同学聚会也总会在一个拥有牌桌的包房里进行。尤其是男生们,耳濡目染的都是生意场上的习惯,胆识、眼光在某种程度上以世故与一定的油腻来表现——自此你将被视为进入了邵东人语境下的成人社会。

县城人生

由于缺乏大国企与新产业,除了做生意,邵东人眼中体面的工作只剩下公检法、教育系统以及电力、烟草、银行等传统的行当。

体制内的生活也相对轻松。我的一位女生朋友在城区一所小学任教一年级,八点钟上班,下午两点半就已经下班回家,开车二十分钟的车程会被视作“单位离家太远”。

但没有过上生意人生活的本地人将被视为异类。就连我爸这样一个在中学工作了几十年的人,也都在盘算退休之后办一个培训班的可能性。我的同龄人们讨论得最多的依旧是如何发展副业赚到更多钱的问题。

经过上一辈人的积累,这一代生活在县城的年轻人并无太大压力。邵东房价仍维持在3500-4000元/平米,最贵的楼盘来自碧桂园这样的大品牌开发商,城郊的大盘卖到5000元/平米也很快售罄。

近十年来,房地产行业迅速下沉到邵东这样的县城。在今日,已经没有人再像我们小时候一样关心县城是否有“高楼大厦”,只是大量的开发商仍属于拼盘的“草台班子”。去年,某个小区的业主还因为开发商卷款跑路拿不到房产证向政府举牌讨说法。

年轻人们的生活依旧非常“县城”。在公务员、教育与医疗系统工作的人被高看一眼,自然是因为手中的资源和相应的权力。春节前,在我向工作近乎停摆的老旧图书馆借阅县志未果之时,同行的同学立刻建议我找到关系与熟人。

邵东县城街景(图片来自新华网)

也有一些更贴近城市的生活方式普及下来。

春节前我与朋友去剪头发,发现常被戏谑的“十八线县城的Tony老师”手艺并不逊于大城市的同行,甚至推广模式也与最新流行并无二致。

我后来才从一个不满意于自己新发型的同学那里得知,这家店是县城的“网红”。在年前的旺季,她提前了三天也没预约上。

成为“网红”让这家店成为信息的集散地,以及某种新商业联盟的中心。这家店的老板来自临县,在邵东开店三年,朋友圈里刚晒了新装修的房子,旺季时要工作到凌晨两点。不仅如此,这家店还参与了其他诸如清吧等城市中才流行的业态的投资。

这是新一代年轻人做生意的方式。即使他们不像上一辈那样拥有轻易暴富的时代机会,出路依旧很多。

在邵东,红火的生意还是围绕着吃喝玩乐来。最新的流行是吃串串。几百米以外的广场上餐饮集中,无法被验证是山寨还是真品牌的成都“马路边边”串串店生意红火,店内刷上了“廉桥供销社”、“永兴隆药铺”等本地人才知道的标语。

因为生意而常年需要应酬的邵东人比一般的县城人更适应于在外就餐、休闲娱乐和丰富的夜生活,外卖因此下沉得最深。

一家广受欢迎的邵阳米粉店在美团上有数千条评价,一碗本地人喜欢的大片牛肉粉价格已经涨至15-20元。深夜,在漫长的等待做头发的时间里,烧烤、甜品和一系列吃食几乎都能外卖。

不过,不是所有新产业都能顺利扎根下来。前几年内衣、保健品等微商满天飞的情景已经不复存在,水果微商是为数不多坚挺到现在的品类。小城里做生意的本地人多多少少与其他人沾亲带故,二度、三度人脉就可以连接上大量的客户。

我的朋友们说已经习惯了微信下单买新鲜水果,半天内就能配送到家——这背后并没有社区团购那样复杂的团长体系和供应链,往往是租门面的水果商人顺便开展了微商业务;我妈过年前则刚通过熟人介绍,在一个微信群里囤了数十斤橙子。

这种做生意的方式,让我想起童年的夏天,开拖拉机到单位家属大院卖西瓜的商贩——除了支付方式不一样,这些商人与二十年前一样,依靠的仍旧是小城里的熟人关系。

令我有些意外的是,拼多多在这里并不受欢迎。假货多的印象是主要原因,在不少的快递代收点内,数量最多的包裹依旧来自于天猫、京东这样的成熟电商平台。

你可以说这是某种前后呼应——曾经擅长于“制假贩假”的邵东人并不热衷于这个可能带有“原罪”的新平台。这也可能是邵东在新时代下某种求变心态的体现,过去“土法炼钢”已经不太适应新时代的要求。规模、现代化与制度可能才是如今的潮头。

新的未来

过去五六年间,邵东进入了新一轮的大规模城建。房地产项目以外,生态产业园、隆源中小企业创业园与新的“工业品市场”邵东国际商贸城等产业项目相继上马。

开发中的邵东生态产业园 图片来自湖南省商务厅(拍摄:谢冰)

政府希望借力这些规模更大、更规范的项目促进产业升级,以完成“城区人口50万,占地面积50平方公里”的中型城市梦想。

如今,部分厂房已经投入生产。五金、箱包、打火机等产业从村镇中迁移过来。这意味着将有更多的本地就业机会出现。

如果早些返乡,我也许能亲眼看到邵东出现的早晚高峰——骑着电动车与摩托车的制造业工人每天早上从各个村镇涌向厂房,傍晚再进入星星点点的万家灯火中。

这种回流在经济意义之外,社会意义同样值得重视。长期的人口外流给湖南带来严重的留守儿童问题,高峰时期,珠三角城市的湘籍务工人员达到400万,我的中学同学中,就有许多由祖辈抚养长大,寒暑假才能去到外地与父母团聚。

2015年底不到两个月的时间内,邵东发生了两起弑师恶性事件。其中一则案件中,三个留守的少年用相当老练的手法杀死了发现他们偷窃小卖部食品的老师。另一则案件中,内向的高三学生因不满管教,当着母亲的面在办公室捅杀了自己的班主任。

经历了长期流动与分离之后,社会似乎必须付出某种代价。恶性事件就是其极端表现。我爸告诉我,他任教的学校,出现心理问题的学生明显增加,父母缺位引发的问题正变得越来越明显。

这样的情况也许会因为经济周期变化与产业转移得到改善。根据《21世纪经济报道》的数据,从2015年起,湖南人口已经出现净流入。

县城的房地产商当然欢迎这种新变化,广告上打出了“欢迎邵东老乡回乡置业”的标语。

“弑师”案中一所学校是本地一家著名的教育集团,从幼儿园到高考复读班全覆盖,近年来由于优异的升学成绩和严格的管理制度备受追捧。这所学校在新城区的新校区已经投入使用,与之配套的还有其开发的楼盘。

事实上,村里小楼加城里住房已经成为返乡“成功人士”的标配,也是婚恋市场的重要筹码。

为了儿子的婚事,我舅舅在乡下盖起一幢占地200平方、总面积700多平的四层楼房,除此之外,还在城里买了一套140平米的新房作为未来的婚房——房源同样来自一位从事房地产开发的亲戚。而这位亲戚早期的开发资金,很可能一部分又来自于活跃的民间借贷——也许就有我舅舅的一部分。

向现代化努力的背后,小城的资源还是这样转手腾挪,始终离不开地缘、血缘与亲缘这三重关系。30多年以来,邵东的营商主体始终是家族企业与中小企业,宗法意味依旧浓厚。2018年第一届邵东“身边好人”的当选者之一,就是一位为族人修路、参与捐建祠堂的商人。

我也总是带着这样的玫瑰色的滤镜回忆起中学时候,在县城内遍布丑陋而雷同的商住楼房时,我的朋友小张家的两层住宅小楼。

就像《四个春天》里父母的宅子一样,这座小楼留住了一些小镇生活的真意——院子里栽了几棵果树,楼顶租给养蜂人,家禽散养着,外墙刷上了大字广告或宣传标语,周围就是田垄与小溪。

时至今日,这栋小楼依旧没有被拆掉,却早已被附近的高层住宅包围。我忽然意识到这正是我的故乡面临的现实——这里从未真正割裂乡土与过去,但也不可阻挡地向前奔去。

评论