文|LinkedIn 领英老陈和读者们

传统定义里,过了元宵节,这年才算是过囫囵了。

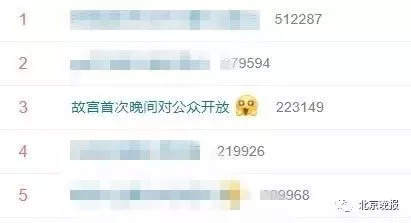

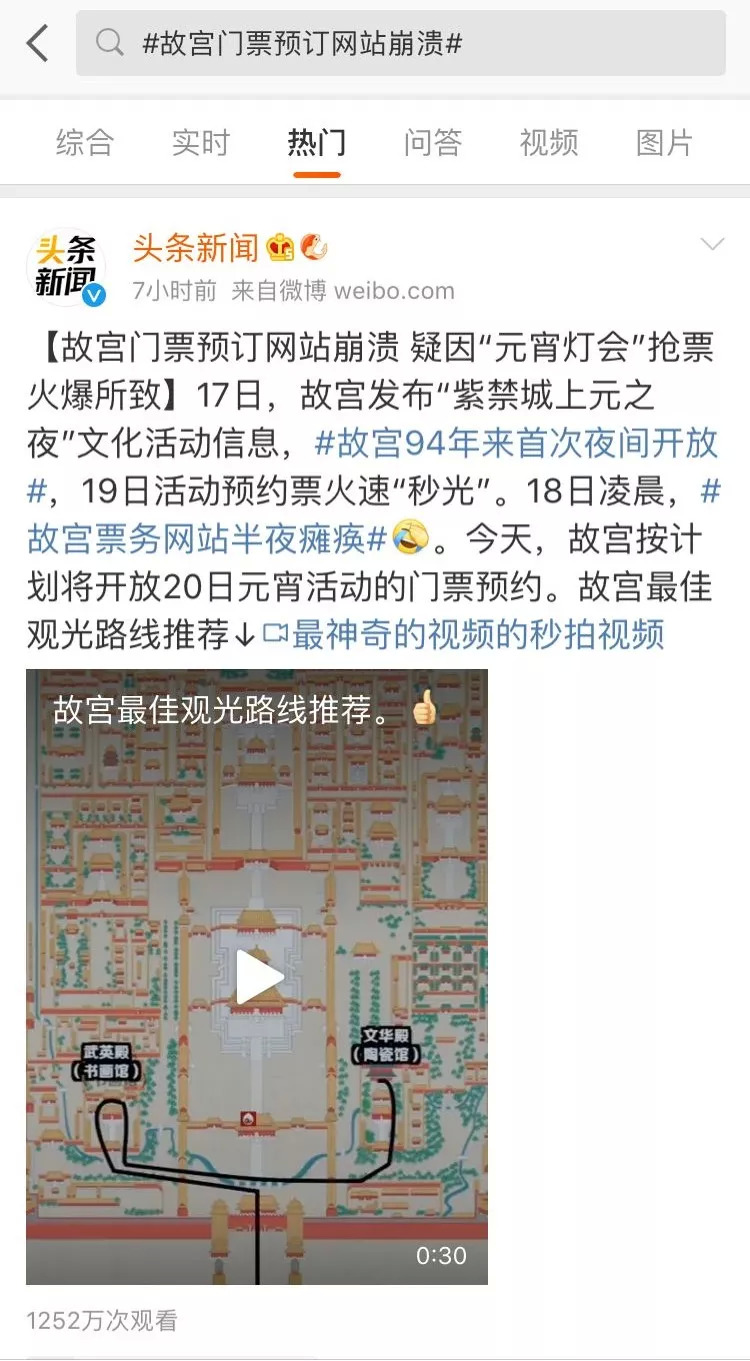

这不,故宫就因为元宵节上热搜了,原因是大家为了买上元节进宫的票,把服务器挤瘫痪了。

真是高兴不过3秒,前一秒还为了故宫开放夜间参观鼓掌欢庆。

后一秒因为抢不着票黯然神伤……

但也不是所有人都爱凑过节的热闹。过年回来第一周,群里有人问怎么快速切换成上班状态,很多读者纷纷表示不需要恢复,因为上班使人兴奋!

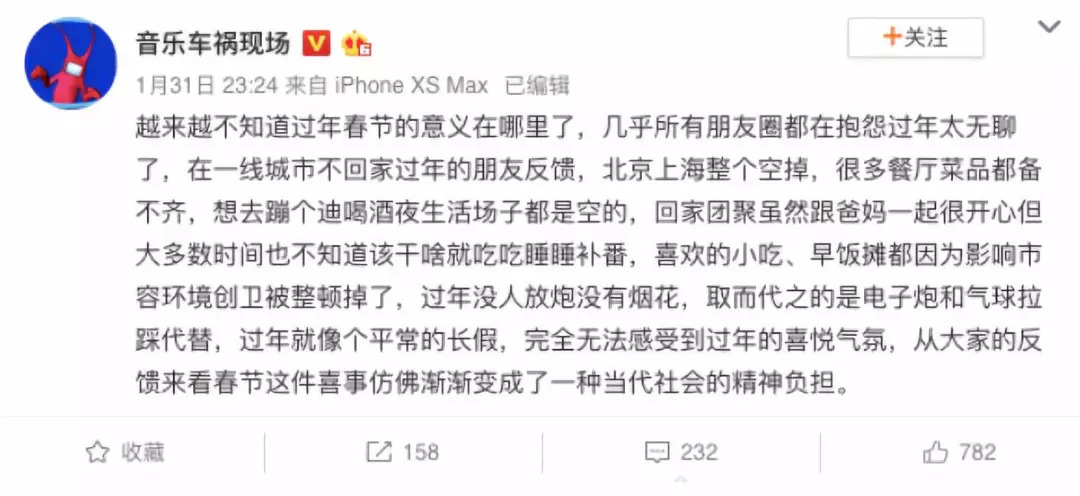

这几年网上一直吵得很凶,“过年是精神负担”论、“就该无情怼亲戚”论愈演愈烈。

不愿意回家的寂寞北上广深青年,过元宵甚至都要跑到大众点评搜索“哪里的汤圆最好吃”……

本文由LinkedIn原创,作者领英老陈和读者们。

为什么春节花样越来越多

年味越来越淡

春节前我们发起了#领英春节摄影大赛#,请大家拍下春节里印象深刻的瞬间。

看完收到的几百张照片,最大的感受就是:过去春节讲究个形式,多拍的是一桌年夜饭、守岁、全家福,现在春节真是五花八门,干什么的都有。

比如读者@Xū就不按套路,选择旅行过春节。

作品1:西安大雁塔,读者@Xū

2号凌晨3点半吃好煮的稀饭,从贵阳到西安15个小时火车,就为了吃一口久违的肉夹馍。

来西安之前,做(sheng)了(qian)攻略,吃住全在回民街。

回家漫漫旅程中的一步,现已踏上另外一个路程。

在大城市漂惯了,回到小镇,从室内温度到基础设施都难以适应,不如留在城市,健个身,享受空城后难得的清净。

@肉熊今年在外过春节,健完身后点了最喜欢的tuna poke bowl.

作品2:poke bowl,读者@肉熊

不间断地走亲戚很累人,顿顿大鱼大肉的饭局很腻烦,想和姐姐弟弟聊聊天,突然发现有代沟了。真不如闭上嘴,安安静静在家伺候花花草草。

@上官娴

作品3:花草,读者@上官娴

冬眠的花花草草树树VS长期植物,正在家人一起翻土。

网络不发达的时候,最期待春晚能连着看4个小时电视,也不会挨家长说的日子。

现在春晚一届不如一届……与其全家坐在一起看小品尬笑,不如一起打开手机吃鸡。

@喵:“过年老表趴——一起吃鸡”

作品4:一起吃鸡,读者@喵

更唏嘘的是,这年头连爸妈都开始抛弃过年的“老几样”了。

@Meim的老爸上拼多多买了个话筒,在家唱k玩得不亦乐乎,一个人就能麦霸一天。什么三缺一,“给我一个话筒,立马忘记三个老伙计”。

年味,虽然还在过年前的媒体文章里喧嚣着,却又在每一次真实的“年”中,日渐消散了。

年味,

会散吗?

每年春节前,“年味”的存亡都要被轮上一波。

前有社交媒体上对“过年”发出的灵魂拷问:

“现在过春节的意义在哪?”

”越来越不知道过年春节的意义在哪里了,几乎所有朋友圈都在抱怨过年太无聊了“

后有对“过年无意义”这个话题的深入解析:

”年味变淡,是从讨厌亲戚开始的。“

”怎么过年才有年味?“

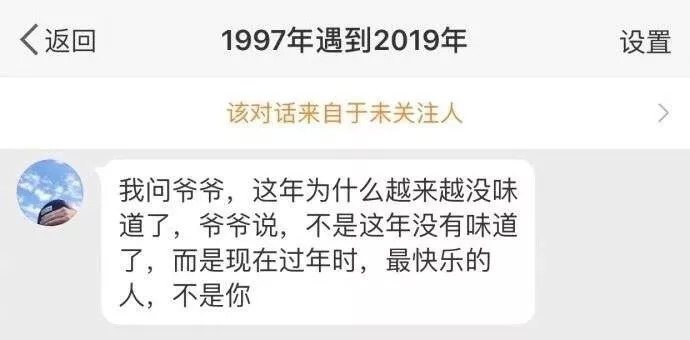

年味被拿出来大肆讨论,往往正是由于人们越来越怀念它了。

回忆我小时候,“过年”的意思就是积累了一年的精神、物质期待都要在这几天实现。

莫言在《故乡过年》写道:

终于熬到了年除夕,这天下午,女人们带着女孩子在家包饺子,男人们带着男孩子去给祖先上坟。

那时候,不但没有电视,连电都没有,吃过晚饭就睡觉。

睡到三星正晌时,被母亲悄悄地叫起来。起来穿上新衣,感觉到特别神秘,特别寒冷,牙齿得得地颤抖。

年夜里的饺子是包进了钱的,我们盼望着能从饺子里吃出一个硬币,这是归自己所有的财产啊,至于吃到带钱饺子的吉利,孩子们并不在意。

有一年,我为了吃到带钱的饺子,一口气吃了三碗,钱没吃到,结果把胃撑坏了,差点儿要了小命。

每个临近过年的日子,恨不得都是咬牙切齿“熬”过来的,这样才对得起过年时的雀跃。

对比现在,可能就像读者@邹清源说的:

“时代的发展让物质更丰盈了,车子和房子都更好了”。

新的物件替代了旧的,却也把过去热闹的气氛、人和人之间亲热的感情,一并剥离了。

@邹清源给我们看了一张老家破败土房的照片:

作品5:老家,读者@邹清源

老家的土房子被推了,童年的记忆只留下这个岁月斑驳单车。

@wenzhu.OY分享了一张过去的老照片,言语间尽是怀念:

作品6:全家福,读者@wenzhu.OY

远去的回忆。

@在路上跟我们分享了小时候走过无数次的熟悉的路:

作品7:田间小路,读者@在路上

田间的小路上,曾经逃挑水的活,故意把水桶打烂,这样就可以……

我真的觉得挺后怕的,我的长辈们给了我们小时候一个有意思的春节,让我们现在失去了还会怀念。

可是我们这一辈人,创造出的春节回忆,好像只剩下无尽的唠叨和手机成瘾了。

每年返城时我妈都要哭一回。

晚上一家人正吃着火锅呢,前脚还笑哈哈,一转脸眼圈又红了开始抹泪。

“妈,你哭什么呀!?”

我妈边用餐巾纸蘸眼角边摆手:“你不懂!”

我懂。

懂你还有好些没嘱咐的,却被不耐烦堵了回去;

我回去后,只剩你面对依旧对我的生活好奇的家族亲戚;

春节太短啦,还没好好说上几句贴心话,就在过年我忙着竖起围墙中消磨殆尽了时光。

如果有一个日子看似团圆,实则是悲剧结局,那一定就是春节了。

春节总以除夕的团聚开始,走过漫长而淡漠的过程,然后以元宵节的分别告终。

所以冯骥才写:

人一走,留在家乡的童年和少年就像合上的书。

往昔美好的故事,亲切的人物,甜醉的情景,就像鲜活的花瓣夹在书页里,再翻开都变成了干枯了的回忆。

其实年味还在

只是不在你身上了

不过倒也不用这么悲观,换个角度来看,人在成长,过年这事也在不断地更新着。

知友@JustinLee说:

“不用纠结年味在哪里,因为年味一直都在,而且你一直都在年味里,只是儿时你是年味的主角,现在你是营造年味的配角。”

不信你试试享受过年吃吃喝喝的气氛,老老实实去给长辈磕头拿红包,帮着包饺子、写春联、主动跟亲戚朋友聊天,你试试年味还在不在?

读者@薛定谔的猫跟我们分享了一段春节里重拾厚重年味的小插曲。

作品8:两只小可爱,读者@薛定谔的猫

趁着最后一晚,放一张我很喜欢的照片。

这是大年初二的时候,我们家的一家老小陪我麻麻回娘家时发生的美丽“意外”。

原计划是中午到下午走,结果娘家人太热情,把我们的高铁票都退了,之后我们只能在那里再待多一个晚上。

晚上表哥们把我们领到了田地里面一起烤红薯。

就这样,一群未曾和大自然有过亲密接触的小朋友,换上拖鞋,扛上了铲子和柴垛,去往田里面堆火堆烤鸡烤红薯。

冬天的晚风实际上,还是有一点点冷,但是在火堆旁边却十分温暖。农村地区的乡土人情味十分浓厚,没有那么多的桎梏。

那天晚上大家都放飞自我唱歌跳舞,小朋友们都很兴奋,还放起了焰火,真的是一次很难得的体验 。

也有读者家里,到现在还保留着年味浓厚的习俗。读者@小白杨说他们那,现在还有讨红包的传统:

作品9:拜年,读者@小白杨

看看我们村的拜年大军。不管多么脏,都是直接跪。村里所有的长辈都有拜访一遍。

坐着小马扎吃的团圆饭看起来格外地香。

作品10:年夜饭,读者@小白杨

我们农村,没那么大桌子,摆了两桌。

读者@jade则是每年都和家人一起写福字。

作品11:写福字,读者@jade

春节的日常。

@穆木发来了几张去家乡市场赶集的照片:

作品12:赶集,读者@穆木

无论七十年代还是21世纪,这里的生活气息从未改变!

变了的是手段,手握“百元大钞”一张张发到小朋友的手里,到上小学的外甥都会领电子红包了。

年味一直在变,在重塑、在进化,在一年又一年中反复适应着每个家的形状。

但年味又始终没变。作家@张佳玮给“年味”下过一个定义,所谓年味,其实就是通过维持各种习俗,而创造出的仪式感。

而这根植在中国人心中对团圆的执着从未改变。

对我来说,年是味道,燃尽的鞭炮皮味儿,厚重的棉被味,根本不带什么阳光味,被面阴阴凉凉的,但踏实暖和;

年是声音,赖床时妈妈在旁边鼓捣塑料袋的声音;厨房里油烟机转动和锅铲叮咣的声音。

年更是“情”的汇聚,是唯一让你和一年不见的亲戚朋友凑坐一堆,给彼此时间一起吹吹牛逼,吐露一年的艰难,给大家心平气和坐下来交换一点点近况的机会。

写在最后

现代人讲究和解,跟焦虑和解、跟人生和解,哪怕一年到头丧到谷底,只要一句和解,就能重新打满鸡血,再战三百回合。

其实,最该与之和解的,是过年才对。

长大后,越来越能听懂“常回家看看”朴素的歌词:

“常回家看看,回家看看,哪怕给妈妈刷刷筷子洗洗碗。”

说白了过年就是这么一回事。我们怀念的年味,其实都是人情味。

说春节是一种形式也好,是习俗也罢,它背后的含义是:一大桌亲戚七嘴八舌的盘问,老人家的唠叨,越来越难看的春晚,一顿热气腾腾的年夜饭……

——是不论走多远,总有人在等你回家吃饭。

本文由LinkedIn原创,作者领英老陈和读者们。

文中图片、封面图片来自微博截图和影视截图,如因版权等有疑问,请于本文刊发30日内联系LinkedIn。

2019 领英 保留所有权利

评论