文|影徒

1984年,陈凯歌的电影《黄土地》在高校上映,陕北天高地阔,气势磅礴的黄土地将观影的少年们惊得目瞪口呆。

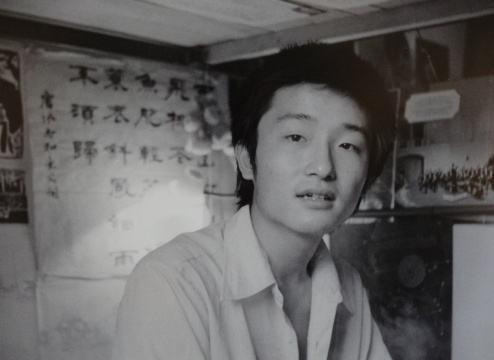

少年中有一人叫王小帅,他在央美附中学了4年画画,却怎么也画不出理想。

他跟校方提出,要考北京电影学院导演系,并在志愿表上全部填上北影。

1985年,伦敦、费城一场摇滚义演迎来15亿观众,首款超级玛丽问世,“泰坦尼克”号残骸被发现,精神消费开启蝴蝶效应。

北影导演系的教室里,王小帅跟娄烨、路学长、张元、胡雪杨成为同学,他们在日后都有一个共同的标签——第六代导演。

1989年7月,王小帅毕业。福建电影制片厂厂长陈剑雨来学校要人,承诺王小帅只要去福影厂,就有足够施展才华的天地。

王小帅答应了。他还崇拜台湾导演候孝贤,“指不定哪天可以去台湾拍电影了。”

从北京到福州,他坐了3天3夜的火车,但陌生的福州没有任何欢迎的姿态。

出站没有人接,灰白的福影厂一片萧索。看门老头不知道有新人报道,一脸冷峻将他领到招待所三楼。

开门只有四张双层大铁床,房间空荡,墙皮已经有霉味。

他不添行李,不买家具,将每个月的工资压在枕头下,在墙上写上两个大字“镇静”。

他的情绪的出口是2年时间完成5个剧本,还有数不清的导演申请书,但都没有得到厂长的批准。

1992年初,北京资料馆的人来厂里开座谈会,点名王小帅,“怎么还不拍戏?”

厂长回答,每年拍片只有一个指标,大学生需要锻练五年。

王小帅径直离座,会议还在高谈正酣之时,他已经溜出厂门,直奔机场回北京。

这一年,老同学张元已经导演出《妈妈》、《北京杂种》两部电影,娄烨也有《周末情人》。

北漂的王小帅,没有单位、没有档案、没有户口,不能租房。

他睡10元一铺的招待所,蹭剧组的床,每天都在思考哪里有免费的床铺。

迷茫蔓延,他要拍电影,不能等了,也忍不了了。

他见熟人就问有没有款姐,投资自己拍电影;向同学借钱,拍广告筹钱;吃饭时信口跟老同学宣布:我要拍电影,你们来当男女主角吧,“不用你们演,待着就行。”

《冬春的日子》迅速定型。他冒充学生去柯达拉赞助,跟胶片厂磨胶卷,向北影厂借废机器,让娄烨客串男二。

整个剧组不到10个人,每周只能拍一天,5个月后,电影杀青。

电影里,黑白画面诉说沉重,角色演绎着幻灭。

现实中,福建厂不允许他挂厂标,电影局禁止上映。

王小帅觉得,这是纯粹的艺术品,过瘾。

他在丹麦参加朋友聚会时,借来两台胶片放映机,画面直接打在白墙上完成首映。半醉的外国观众看得惊奇,竖起大拇指。

一年后,《冬春的日子》在希腊捧回金亚历山大奖。

贾樟柯说,每次看《冬春的日子》,都会感谢王小帅拍出了我们这一代精神上最艰难的日子。

二

电影是王小帅情绪的出口,以至于内销艰难。

他因《极度寒冷》被拉入禁拍黑名单,《扁担姑娘》光是过审就花了3年。《十七岁的单车》在柏林电影节上获得银熊奖,在国内却被电影局批示:本片格调灰色,不宜公映。

直到2003年11月,电影局召开座谈会。局长当场承诺,大家放开手拍片子。

有朋友给王小帅发来消息,“万岁万岁万万岁”。

禁片魔咒已解,票房困局仍在。

2006年底,张艺谋的《满城尽带黄金甲》与贾樟柯的《三峡好人》正面比拼。

清冷的三峡远影远远不及光鲜的宫室斗狠,在票房上,贾樟柯输得一败涂地。

王小帅的票房更差。

《青红》、《左右》、《我11》、《日照重庆》等电影投资皆超千万,票房回报却未收回一半。

有网友总结王小帅电影的三件宝:大三线灰暗低矮的工厂房,动荡10年的反思,底层人的悲歌。

知乎上有观众留下简短影评:电影看着好压抑。

电影也成了王小帅情绪的始作俑者。

他说,如果有人找自己拍商业片,建议去找张艺谋。他在上海电影节上当面怼陆川、宁浩,不能被眼前的利益忽悠。

他抱怨影院把好场次都让给美国干爹了,吐槽市场把电影当GDP一样看待,质问媒体“你们已经失去一个张艺谋了,还想再失去一个王小帅吗?”

与此同时,投资方批评他把拍电影当慈善会毁掉电影市场;周立波骂他的作品靠自恋吸引观众;网友将他列为零票房导演。

他也曾语出暧昧:如果观众需要,我也会拍《黄金甲》这样的片子。

但冯远征说,王小帅希望拍一部商业大片,要票房又纠结,拍着拍着就回到文艺片。

知乎上有人问:“王小帅最好看的电影是哪一部?”仅有的7个回答里,王小帅本尊现身:观众自己定夺。

但当票房不佳时,王小帅发公开信称,这是严肃电影的最坏时代,呼吁观众“挺我”。

他在电影之外的声音越来越多,观众却一直难以走进他的世界。

知乎上有网友评价王小帅,说他是传统手艺人,注定与如今的商业世界格格不入。

三

2016年6月15日,50岁的王小帅走入影视资本行列,成立冬春影业。他依然想重现拍摄《冬春的日子》那一股浑不怕的劲儿,再打造一部艺术品。

今时不同往日,他曾经瘦削的身材在时光雕刻下发福明显,脸上的眼袋早已遮挡不住。

当天,冬春影业曝光了《地久天长》的概念海报。海报颜色明朗,白绿底色之上,一抹血色突兀。

有网友评价,“这很王小帅”。

然而,这抹血色却先发生在一个青年导演——胡波身上。

2016年8月,王小帅投资60万,主动要求监制胡波的电影《大象席地而坐》。

电影拍摄完成后,王小帅称胡波3小时50分钟的电影长版本“很糟很烂”,建议他去看医生。

不久后,冬春影业要求解除导演合约,剥夺署名权。胡波想把电影赎回来,王小帅开口便是监制费200万。

2017年10月12日,胡波自杀。

王小帅成了舆论的靶心,他拒绝任何采访,在朋友圈表达哀悼,并关闭微博评论。

此时,王小帅的新片《地久天长》已经开机一个月,一部述说中国社会30年的文艺片。

他想说点什么,但总结出来只有一句话“生命只有一次,告别竟如此漫长。”

这部电影虽然只拍了3个月,后期却花了1年时间,或主动、或被动。

王小帅回忆,《地久天长》看了七八十遍,“经常会被震到哭。”

今年2月14日,王小帅高调出现在柏林电影节。他导演的《地久天长》包揽影帝影后,成为当晚最大赢家,也打破国产电影新纪录。

首映现场,近3个小时片长没有一人离场,剧组人员、媒体人员哭成一团,影评人在社交媒体上写下自己的叹服。

围绕王小帅的舆论阴霾褪去,柏林这块土地一直是他的福地。

25年前,《冬春的日子》出现在柏林电影节青年论坛单元,为中国90年代的年轻人倾诉迷茫。

25年后,迷茫的王小帅再次找回了自己的出口。

他曾说,自己除了导电影,其他什么都做不了。

评论