文|聚美丽 @夏天童鞋

2019年初,联合利华全新成分党品牌K-BRIGHT在中国发布,前几天聚美丽编辑部又收到了雅诗兰黛旗下倩碧的新产品“ID活芯乳”,这款产品将经典黄油配方分化为可以根据保湿度有三种不同选择,再依不同肤况选择5种核心活性成分(果酸、当归、乳酸杆菌、牛磺酸和乳清蛋白),这样消费者就可以在15个版本的排列组合中自行定制。

在聚美丽《六问成分党》专题的开篇上线后,关于成分党在行业的热议开始发酵,热心用户加入了微信上的学习群,大家便从这款产品开始议论起2019年的行业竞争态势。

正是因为2018年成分党的爆红,不少群友所在公司出的成分党新产品甚至新品牌都已经在路上、或者已经在规划中了,这样算起来,可以预料2019将是成分党品牌数量大爆炸的一年。这不,马上有人问了:我现在做成分党品牌,还来得及吗?2019年,会出现成分党品牌的红海大混战吗?本文引用了群友在社群中的回复与“作业”。

注:本文所提“成分党”根据上下文,可理解为“成分党消费者”、“成分党品牌”、“成分党KOL”,不一一区分,特此说明。

隐忧:成分党不够科学严谨,跟风请谨慎

不少化妆品工程师、配方师首先提出,伴随成分党增长的,是不断上涨的行业里的质疑声:成分党并不足够科学。

@四肽-5认为目前最大的问题是“概念添加”,也就是行业老毛病“重营销、轻研发”,是“伪成分党”。化妆品的未来,还是以环保、有机、天然为导向。

@银耳多糖也担心这一现状,她认为在今天的市场上,就算是原液也多是概念炒作,成分的添加量是否到有效浓度、在配方体系中以及储藏过程中是否稳定、还有皮肤的吸收问题等,消费者不一定都了解的那么清楚。

@阿魏酸从05年以来一直专注于功能性护肤品的开发与研究,他创办了“颜究主义”工作室。他举例说:“0.00001%的添加量和1%的添加量在营销上是一致的,但体验千差万别,所以标识含量不清是个坑;另外浓度不是越高越好,原料也不是越堆越好,10%的烟酰胺就是伪命题,不见得比5%的好。而且,抛开比例谈成分也是耍流氓,合理的含量区间和合理的搭配,才是最终版本。”

创新本身就包含很多层次的创新,不能说只是内容创新就是创新,其实在包装、消费体验、营销、传播等各个层次,都需要创新,因为消费者最终买单+复购才算答案。国内的营销过于在渠道,这是痛点,成分党的出现,是一种从消费端需求到品牌塑造的反思路,打破了原来的玩法,但这其实是一种无奈。成分党的出现是为了和传统品牌出现营销差异,但是后成分党会有一个更可怕的问题,就是成分党的门槛太低,太容易复制了。@阿魏酸认为

@VC也认为“1%分割线原则感觉已经被用烂了,不完全正确”。VC觉得营销内容首先要做到严谨细致,要有基本的科学态度。不可以低估消费者的认知能力和探索能力,不可以犯低级错误,不可以灌输自己都没有弄明白、想清楚的理论甚至是错误理论,尽量不要夸大宣传。

@咖啡因认为对一些没有核心技术或专利的企业来说,对一些有专利或特供的原料或者技术就算有心模仿也最多就是高仿,做不到一样,如果还没有独特的配方或者技术,那就是跟风炒一波概念。

@水AQUO和@pitera觉得国内品牌特别多的公模包装瓶,国外再小的品牌都有自己独特的瓶器和识别符号,而通用包材出现相容性问题要比定制的概率大很多。

@GABA认为成分配方和中药配伍很像,讲究平衡。一种成分起效和刺激往往是不同群体的砒霜、蜜糖,所以注重成分配伍,让配方更均衡且有效才是关键。现在一说到成分大家就感觉要足量,所以消费者理解成分党之间的竞争就变成了含量竞争、纯度竞争。这个不太科学。

在讨论中,不少工程师反复强调成分党仅凭一张成分表,无异于管中窥豹,制作的工艺、原料品质的优劣甚至制作过程中的卫生条件都是无从得知。

就像同样的食材,在不同厨师手中会做出味道截然不同的菜一样。一位专业KOL就用酿酒这件事做了类比:日本清酒的成分表里都写着米和水,但是因为制作的工艺和大米级别的不同,清酒其实会被分为吟酿、纯米吟酿、大吟酿、纯米大吟酿四个级别,而这从成分表里都无从体现。

成分党会像面膜一样过度竞争,很快迎来红海吗?

既然大家谈了成分党这么多的问题,那成分党会不会和面膜一样,最后同质化严重,大打价格战?

@甘油葡糖苷认为事实上目前“成分党”产品已经开始一定范围的价格战了,HFP的外观、名字,效仿者很多了。

@聚谷氨酸钠觉得同质化和大打价格战是必然会经过的阶段,特别是18年成分党的概念变热以后,今年或许会迎来混战时代。大部分公司都还不具备运营好品牌的能力,毕竟是风口,有一个大浪淘沙的过程。

@苯氧乙醇认为成分党门槛低,特别是热门成分种类太少,大一点的品牌一年就做完了,相同的销售渠道,相同的原料供应商,甚至相同的代工厂,如果是这样的打法,价格战就是必然的了。

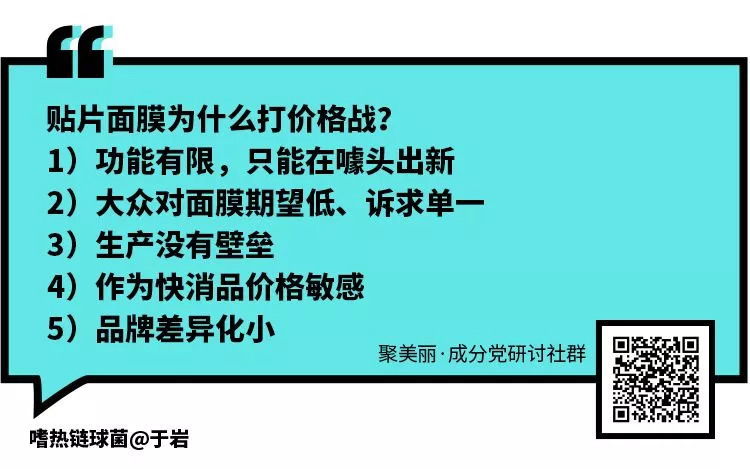

@嗜热链球菌也认为价格战概率很大。贴片面膜为什么会打价格战?第一,面膜的功能有限,产品在硬条件上玩不出更多花样,只能在噱头出新。第二,现在的消费者对护肤的知识和经验日渐丰富,有一定认知和辨别能力,对面膜的期望不高且诉求单一,基本就是补个水保个湿。第三,面膜在生产上没有壁垒,谁都能进入。第四,面膜作为消耗较快的护肤品类,其价格在购买决策中占了较大的权重,消费者成本成了最主要因素。第五,各品牌的面膜对目标群体没有做细分,只是在概念、形象上有些分类,这些分类不痛不痒,只靠价格上有分级。

其实成分党的出现,功能之一就是解决售前信任。个人认为成分党不只是品牌,单品也可是成分党,所以成分党来自两部分,一是像HFP这种SKU少的新晋品牌,二是像国内外的成熟品牌,它们也会跟随这股潮流做宣传出新品,所以成分党会变多。其次,国内的合法原料没有国外多,大众熟知成分更是有限,推别的成分教育成本有太高,并且都是宣称单一物质,所以营销点的资源有限。还有就是成分党这种形式是附着在产品上的,其实已基本在价格竞争中。那么成分党的价格战也一定会打,但应该不会像面膜那么激烈,因为面膜更窄。就是不知道何时会发展到白热化。

@咖啡因公司在去年也推出了一个成分党系列。目前在电商平台上,以主打成分做为产品卖点及产品包装风格雷同的商品,已经非常普遍,而且价格也卖的非常便宜。有些工厂推出的成分商品,甚至6件套卖99,而且月销量还过万。我认为价格战是无法避免。这些小工厂今天出一个XX品牌烟酰胺保湿套装,做坏了口碑,明天可以再换一个别的品牌的产品。但是我们品牌方只能把一个品牌持续培育、运营,要想到的是不管从产品研发到内容输出都会找到与众不同的差异点。但是目前成分党还是一个风口,是品牌突围的转机点,就看品牌方怎样运营和打爆。

@依克多因(张愉,秘色草品牌)认为首先要知己。并不是所有品牌都适合圈定成分党人群,如果品牌本身不具备匹配成分党的基因,也就不容易在成分社交内容营销中取得成功。其次要知彼。成分党群体对成分的认知一定是滞后于科技,在一定的市场教育下形成对某些成分的认知,网红成分往往是一些老牌的,机理明确,相对成熟的成分、比如烟酰胺、神经酰胺之类。所以在选择投放的产品时,需要关注成分认知趋势,选择上升趋势的网红成分更容易顺势而生,选择新兴的高科技成分市场教育成本较高。如果不是实力雄厚的大公司需要谨慎考虑。

@GABA认为面膜同质化的原因是其作为密集护理产品,在快速爆发的中国市场得益于供应链的日趋成熟(绝大多数要求成本低,出货快,OEM),特点是功效集中同质,开发周期短,入行门槛低。所以不管主打什么feature,最后给消费者的benefit都是补水、保湿、美白、修复等常规功效。而且面膜的快销属性,决定了静默购买的比例,也就是消费者不需要额外互动信息的获取,就能快速决定是不是购买这款面膜。

而成分党类产品,内容营销的质量决定性的影响了转化。消费者需要通过“皮肤问题痛点—针对性成分—可预知时间内的可视化效果”来决定购买,甚至附带详细使用场景及方法的指导。决策流程决定了对内容质量的要求,甚至更有些是因为品牌的价值观而购买,这些因素决定了短期内,成分党不太会像面膜一样快速同质化,因为变量更多、周期更长、技术及品牌溢价高。

有时我们会有一点点偏颇,比如认为很多成分已经在消费者心智中渗透率足够高,甚至“烂大街”。然而并不是,中国的市场大到无论你是多成熟的产品都还有广袤大地及很大基数的消费者并没有覆盖到。别忘了数据显示没有上网购物经验的人还有7亿多,而这些人很多都是年轻人。所以要乐观啦!

@银耳多糖认为成分党产品与面膜不同的一点是成分对应的是功效,是解决肌肤的问题,最终大家还是会通过实际功效的体现口碑来筛选出真正有效的品牌;鉴于很多原料天然的稀缺和高价性,后续真的可能是资金客群与综合研发实力的竞争。但是成分党的兴起背后是对功效的渴求,希望不会重新勾起违禁添加的暗潮,能够始终将安全放在第一位。

@果酸认为成分党会是未来美妆行业营销的一个大趋势,越来越多的顾客会综合考量品牌、大厂背书、传奇历史、科研实力、独家配方、口碑反馈等等方面,这里每一块的差别都会决定品牌的定位和人群在哪里、价格的区别在哪里、消费者愿意为你的品牌付出多少钱。

@维A酸举了一个正面的例子:宝拉珍选应该算是以成分党为初创理念以及核心价值的品牌,其官网上有各种护肤品成分的评级,功效概述以及相应的科研论文引用作为支持,凡被宝拉珍选网站上的成分信息、书以及相应产品吸引的消费者,对其品牌价值倾向于有较高的认同感,继而成为长期用户。

PCA是个在美国亚马逊上销售的同名高级保湿成分为卖点的低价护肤品牌子。通常情况下,PCA只能吸引习惯在亚马逊上购买便宜护肤品并且有成分搜索习惯的消费者。因此很容易被同质化,被迫进入价格战。而在宝拉珍选官网上,对于PCA的评级是‘best’,并且有相应的产品,通俗易懂的解释以及更为详细的科学解释适合各种层次的消费者。这种高质量内容的建立有利于建立稳定增长的消费者群体,从而减小被同质化的风险。

风口太小,两微一抖的红利期已过?

哪怕成分党依然有着极大的发展空间,不少群友还是担心支撑成分党品牌成长的两微一抖小红书等社交媒体平台也在发生的极大的变化,特别是成分党KOL的价格水涨船高,而且消费者经过持续的安利、种草,销售转化效果也没有那么明显了。那是不是两微一抖已经没有机会了呢?

@咖啡因我觉得这种说法有点偏激,现在都是缺流量的时代,不管淘宝、天猫、京东、唯品会等所有的电商平台都缺流量,如果连两微这样的平台都不去制造引流,那企业的的流量从何而来?我们要做的是输出不同类型的内容去吸引消费者,你要关心的是内容的话题性是否足够吸引。而且不同的平台之间也会存在竞争,平台也会推出更新更好的内容玩法去吸引金主和消费者。

@果酸认为这个要看你的做法是什么,如果你只有很少的预算,但是就投几个大KOL,没有立体的品牌传播基础和体系,那么就像洒洒水,瞬间蒸发掉。任何红海都有人能够挖到金,看你有没有自己独特的营销方式能够突围。现在两微一抖仍然是主流的口碑、流量平台,哪里能够聚集人气,哪里就有最大的商机。

@桦树汁认为电商平台的流量及用户是有限的,而且对于年轻一代,他们对于互联网充满了好奇,喜欢去寻找有趣有意思好玩的平台来寻找与自己有共鸣的群体,基本占据了用户最大的眼球和时间。双微一抖还是重点发力平台,不管在品牌传播上,还是用户池的培养上,需要保持新鲜度与活跃度,必须要更加重视。其实目前企业遇到的很多问题,是公司内部问题。

@神经酰胺当下营销越来越去中心化,以前做品牌要通过媒体、大号、中介,但是新的传播平台出现后,企业可以拥有自己的自媒体直接面对用户,把用户变成粉丝。但是现在很多品牌两微一抖目前遇到最大的问题是把中心搞错了,费劲心思编出各种段子,要么就是想做杜蕾斯一样石破天惊的创意。品牌两微一抖阵地中心不是内容,也不是场景,而是用户,需要一切以用户为中心。忘记自己是个品牌,人格化的账号,人格化的内容才能真正的和自己的用户真实化的沟通。品牌和两微一抖之间本不是孤立的关系,而是整合营销的整体。

@依克多因认为两微一抖确实已经过了红利期,但不表示没有机会。现在进入如果能深耕内容依旧有爆发的可能。退一步说,把基础内容做好了,等下一个社交媒体成为流量洼地的时候,有准备的品牌也更容易崛起。

@香茅醇认为首先,选择做两微一抖是线上流量分配的结果,而不是费用投放的主观选择。当前选择两微一抖,是因为他们是当前的流量把控平台,聚集较多的潜在目标用户,如果后面有新的*博,新的*音流量崛起,自然也要选择新的平台做引流布局。

其次,做产品首先需明确的就是产品定位和客户群体,然后根据不同的产品定位和目标群体选择不同流量优势、宣传效果的平台进行宣传和营销。不同的产品定位和目标群体决定不同的渠道选择、销售费用投放选择。有线下百货、CS等渠道依托的品牌,线上投放或许目前尚不是重点,但是从整体来看,如果你的产品定位是年轻群体,两微一抖是你必须要做的营销渠道,因为这是年轻流量集中的地方。当然具体的平台可能有不同的侧重,比如抖音整体用户更年轻,购买力也是以学生的消费能力水平为主,而微博的用户具有更高的购买力。

宣传是Branding,是品牌建设,有些投放渠道效果无法量化但是一定要有相应的比例去分配到这一序列,比如线下的楼宇广告、电视媒体广告、纸媒杂志广告、明星代言、线上的开屏广告等等,去扩大潜在目标受众,让消费者多一些品牌认知,对于想要有长久生命力的品牌商,这是一定要去培养的花钱能力,要去塑造整体的品牌调性。

营销是Sales,是引流推广,花钱买流量,需要衡量我的各种ROI水平,淘内的钻展、直通车等,淘外的两微一抖、小红书、京东等等。目前的现实情况是社区用户端的流量和购买流量的不一致,即产品在两微一抖上取得较高的用户关注度、激发购买欲,但流量的转化实际是在淘内完成,消费者确定了产品目标之后直接在淘宝天猫上搜索购买。但是并不能据此否定两微一抖的营销效果。

在社群中,这个问题的讨论非常的激烈,有位粉丝这样总结目前企业的现状“有些企业做新媒体,雷声大雨点小、老板领导干涉多、自嗨内容满天飞,甚至有的没底线没原则消耗了品牌形象与好感度,但这貌似不是平台问题,只能说运营没有成体系,没有好好规划。做新媒体,需要沉下心来坚持去做,用户总会去靠近好的内容。”,你的企业被说中了吗?

成分党是化妆品行业的小米革命,风正起

@阿魏酸认为小米就很像化妆品里的成分党。成分党出现之后,大家就会比拼谁会用更流行、更有科技感成分,就跟小米手机一样追求极致的性能,极致的性价比。我觉得小米就类似于这样的一个成分党的一个概念,只是应用的行业不一样而已。

@白藜芦醇成分只是一个切入点,背后的逻辑其实是让消费者意识到不要盲目跟风跟种草,选择理性消费选择适合自己的护肤品,而不是一味的选大牌,这对新品牌兴起其实也是一种机会和挑战,一方面有了机会,通过成分吸引到用户的关注,一方面也要求品牌方在消费者还没有意识到配方,制作工艺也很重要之前,研发和生产水平可以提升到一个新层次。

@羟笨甲酯认为我们国家食药监的法规目前看来是过于重安全轻功效的,因为客观上讲我们的行业缺少时间沉淀,所以法规的制定和修正都是借鉴参考为主,不过总是会趋向越来越成熟的方向去发展和修订。作为行业新人,我心里还是对法规的逐步完善充满希望的,成分党的兴起就是一个很好的开始,虽然现在消费者们在成分的理解程度上还存在一些误解。

@银耳多糖国内长期以来落后的基础研究让很多基础科学都来自于国外,很多管理标准也源自欧盟美国,这个需要时间来证明,同时需要消费者不断地了解与反向的促进,就像手机行业,最终我们也能找到我们自己的华为,小米,oppo,vivo这些更适合中国消费的自成一派的产品……化妆品等大家补课完成在同一个起点,消费者也能够反向监督的话我们一定可以赶上。

企业靠一己之力推广新原料的教育成本巨大,单木难成林,品牌商要众推形成合力

时至2019年,成分故事几乎已经成了化妆品的必备选项。即便如此,单家企业很难支撑起一个新成分的消费者教育,国产甲方自己一家力量推一个新成分风险很高。回顾2018年,哪怕是明星成分烟酰胺,也是国际、本土、新锐三批几百个客户一起推才热起来的,今年的胜肽、氨基酸,也需要合力。“消费者教育成本太高了。所以成分目前只能迎合趋势。然后开拓国际品牌触达不到的消费群体吧。”成分党社群顾问、快美市场总监劳伦斯如是说。

@乙酰基六肽也认为成分党品牌还不至于太过于乐观,因为有些时候消费者的教育成本,比获客的成本还要高。

成分党社群顾问BOONIE认为这就和当年家化推家安一样吧,一家企业推一个概念(家居清洁,空调清洗)市场教育成分太高,没有其他企业参与教育成本独自承担。遇到的情况是很多企业围观后,通过同质低价终端围剿收割,没有赢家。所以一个健康的生态应该是很多企业一起推动一个事情,包括一个成分,共同受益。

对此,@VC认为适合的原料就那么多,对于用老原料做产品的,1)原料来源要品质稳定质量好;2)配伍要好,经典的炒菜例子:不同人炒同一道菜味道差很远;3)老原料也能讲出新故事很重要,这一点还要结合KOL一起做。

而新原料又要教育用户,那1)新原料的机理背书是否新颖、有说服力,是否可以提供良好的内容素材(我看到过不下十来种美白机理);2)新原料的来源及品质这一点同老原料;3) 契合消费热点,痛点,例如现在所谓天然、有机、植物、欧盟有机认证等原料的火热。

经过激烈的辩论,大家似乎认可了2019年作为成分党全面爆发年的判断。我又把话题带到了社交营销精英社群,大家达成了共识:“成分党”更需要全行业、各角色共同来守卫、推动一个良好生态的建立。

成分党社群顾问CK补充说用成分教育用户是一个很高成本的事情,本质上用户对于化学成本是排斥的,他们关注的还是效果。其实类似于olay小白瓶一直都是海淘爆款,中亚prime开通的时候这个就抢不到。关于定价的问题,其实涉及到溢价支撑的问题,国内品牌不太擅长这个。实际上裴礼康被reviva lab山寨,还是照样日子很好过。我觉得不要怪被人低端山寨,要想一想我们在品牌溢价支撑上还有什么能做的,像裴礼康主打的DMAE成分,reviva lab和derma e其实都有价格只有几分之一,大家活的都挺好。

一荣俱荣,KOL们要自律

因为从本质上讲,成分党消费者不是一批化学爱好者,他们表面上成分党对成分很关心,实际罕有人会愿意主动去学习化学知识,他们需要的,是有专业知识的人帮他们理解成分后用最简单的语言告诉他们如何选择产品。所以KOL很重要,正确导向、不忽悠的KOL很重要。

@南风知我意是一位爱好护肤理性消费的成分党用户,是三亩和言安堂的第一批粉丝,自称“爱学习爱护肤的80后小阿姨”,她认为因为有了KOL,原来天书般诘屈聱牙的成分表,成了小仙女们茶余饭后的谈资,认知成分从而理性消费固然是好的,这是KOL的功劳。但同时感觉有些成分党的认知有时过于偏激偏颇,决策依据就有点简单粗暴了。

另外为了顺应成分党的兴起,大量网红产品、自创产品如雨后春笋般纷纷冒出来,这些产品看上去成分表非常华丽,再加上KOL在各种社交平台的宣传,很容易就吸引了成分党,然而这些护肤品的肤感、温和度、安全性都不得而知……参差不齐的KOL们还是要自律。

@AA2G目前的成分党在KOL们的安利下,她们往往觉得成分党产品更纯、更有效,比较追求成分简单,是便宜大碗,而且目前有些原料桶牌子的确是这样定位的。所以仍需要kol对消费者进行引导,明确自家产品优势,或者选择目前成分党热门原料之外的明星成分重新推广,避免被陷入价格战。

@银耳多糖认为整体来说总是要消费者的认知与行业意见领袖的专业度才能够反向推动企业对于研发的投入,毕竟利益才是企业追求的王道,再加上媒体来监督,就还会有很大的进步空间,大家要一起好好呵护成分主义这个小苗。(小红花一朵)

一些花絮,和一个奇妙的设想

社群中有两位化妆品的线下店主。

雅萱是一名店主,她觉得以往的产品表达元素过于复杂(大多数名字都很拗口),而品牌宣传过于主观化,比如主打纯植物,主打有机,主打保湿,主打抗氧化。不是说不好,其实消费者大多数记不住。成分党的成功是解决了两个痛点。而且当人们通过某种途径发现知识能解释原来是这么回事,就会产生强烈的优越感和满足感。加上当信息化时代人们对信息的获取难度降低了,越来越多的人开始理性思考,尤其是食品安全问题频发,包括前两年的304不锈钢问题,消费者关注成分已经逐渐成为习惯。

@迷迭香也是一位店主,她在重庆经营着两家爱购化妆品店,主营进口化妆品。她认为消费者越来越理性,市场越来越成熟,才会有成分党品牌的春天。这对国产创业品牌来讲是机会。现在,名字里有一个主要成分+玻璃瓶滴管的专业包装,好像是成分党的标配,给顾客的感觉,有猛料,效果好。新进入的品牌需要有创新的做法,这既能突出产品高浓度的成分和功效,又能在包材等外观方面有所创意。这样才能更好的吸引消费者。

@包裹体觉得未来方向有两个,一是在原有成分党基础,通过载体系统,升级其成分的视觉颜值效果,提高产品体验度,形成微创新,紧跟产品红利。二是倒逼品牌与原料商的深度合作、真正投入资金参与研发、而不是在原料运用层面,这时候也就是要工匠精神,那样其技术实力才能真正沉淀,而不是停留在营销层面! 所以存在就是机遇、结合现在国家原料目录管理体制,原料创新非常难,这也是巨大的机会,也颠覆了以前国外大原料公司主导的局面,大量有技术研发公司有巨大机会!

△Intel Inside,到天猫,会不会有一天出现“XX原料INSIDE”

聚美丽创投部总监 @抱爷开了个脑洞,他认为电脑行业应该是最早的“成分党”行业,每一台电脑上标注着CPU的芯片型号,像现在手机核心CPU芯片也是消费者在购买时配置党重点考虑的,未来成分党PK到一定阶段后是否会变成原料背后品牌的竞争?

成分党品牌目前是相同原料名字的竞争,未来可能是原料背后品牌的竞争,比如这个原料是陶氏的还是德之馨的?类似于电脑行业配置竞争,芯片是英特尔的还是AMD的、是英特尔哪个系列的。

这个类比挺有意思的,引起了大家的遐想。想当年夏天我还在老家卖电脑的时候,再碰到Intel和AMD死磕,Intel搞出一个“等灯等灯”的intel inside 计划,打的AMD满地找牙。而品牌方很大比例的广告费都是Intel在业绩达成奖励中报销的。再后来,天猫和京东也这么干,所以我们现在看到美妆广告最后停在京东或天猫旗舰店的画面,就能了解这段商业历史了。

好了,经过差不多两个通宵的整理,终于将社群粉丝们的精彩发言做了归纳,要知道,这仅仅是社群三天的内容产出量啊!但正如我们社群提倡的,坚持学习,坚持进步,相信日拱一卒,功不唐捐,加油!

鸡汤说完,眼已瞎,我要先睡一会……如果你能认真看到这里,我觉得你也是位努力上进的美妆小可爱,快来参加投票,然后拉到最后,给我们评论吧,对了别忘了扫码来找我申请入群哈!

你认为成分党在2019年会迎来过度竞争,由盛转衰吗?

评论