文|方塘传媒《乡愁里的中国》主编 程小红

“有没有可能把中国古代直接和外国古代做一个比较性的研究?其实这个工作是非常难的。首先要对中国古代有充分的了解,其次对外国古代文明,至少外国的一两种古代文明,也得有同样深厚的基础。这个难度太大了,因为要学若干种外国语言……那时候我真想向这方面去做,这是我的一个梦想。”

遗憾的是,李学勤先生的这个伟大梦想最终只是一个“梦想”。

2月24日下午,清华大学发布讣告称:“李学勤先生的去世,是清华大学的重大损失,也是中国学术、文化、教育事业的重大损失!我们沉痛悼念并深切缅怀李学勤先生!”

李学勤先生被称为集历史学家、考古学家、文献学家于一身的“百科全书式”学者,其一生治学严谨,不愧于世,值得学术圈内外的人一起缅怀之。

01.“身为老师,不上课是绝对不行的”

1933年出生于北京的李学勤,没有兄弟姐妹,也没有堂表兄妹,独生子的他童年略显孤单,好在从小爱阅读。他时常到离家不远的东安市场去读书、买书和卖书。甚至有时来回奔波四五个小时到隆福寺和琉璃厂,一家书店一家书店地看。去得勤了,店主、摊主都认识他,称他“李学生”。那时零花钱并不多,嗜书如命的他为了省钱买书,起先是不吃早饭,后来午饭也省了,靠着同桌从食堂带个窝窝头度日。

就在他七八岁时期,他遇到了伴随自己一生的刊物《科学画报》,之后期期必买。也发现了自己最大的兴趣——偏爱符号,越是看不懂的符号越发让他着迷。他曾在旧书摊发现一本外国书,书页上全是看不懂的符号,对于这本奇怪的书他如获至宝,爱不释手,将它放在随身携带的书包一年之久。

(科学画报)

十几岁时,他又发现了一本金岳霖先生写的《逻辑》,翻开一看,也全是看不懂的符号,这一下如触雷电般引起了他的极大兴趣。于是1951年,奔着学逻辑学的目的,如愿以偿考入清华哲学系,师从金岳霖。当年金岳霖先生还在课堂上表扬他具有哲学思维,透露着他对李学勤的欣赏。

早在考入清华的1950年,因为学界对“文武丁卜辞”问题的不休争论引发了他对那如符号般看不懂的甲骨文的浓烈兴趣,于是大学里的课余时间他便一头扎进了自己热爱的甲骨文里,并顺手在图书馆读起了青铜器铭文。因因相生,最后他的兴趣和勤奋成就了他自己。

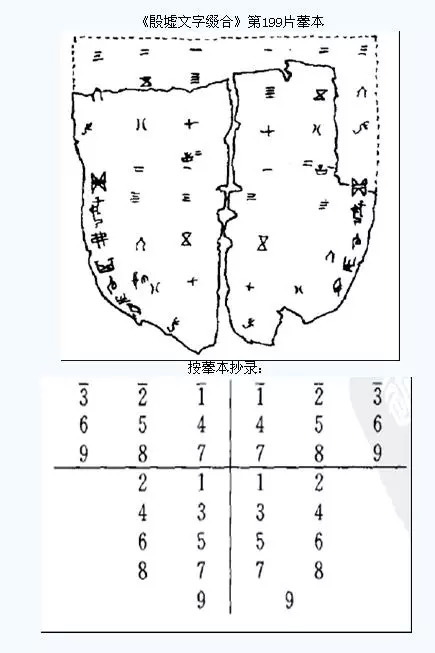

1951年清华教授陈梦家推荐他和北京图书馆金石研究者曾毅公一起进入中国科学院,续补郭若愚先生的殷墟文字甲、乙编缀合的文稿,这是他从清华大学进入中科院的起点,也是他学术道路的转折点。从此他正式开始研究古文字和古史。而这个借调的临时工作持续了近两年,成果便是1955年出版的《殷墟文字缀合》。

1953年恰逢中科院历史研究所成立,他在侯外庐的赏识下进了历史二所,跟着侯先生做思想史,参与编写了《中国思想史》第四卷(唐宋元明)、《中国哲学史略》、《中国历代大同理想》、《中国思想史纲》,等等。工作之余,他仍旧不忘自己的甲骨兴趣,率先鉴定出西周甲骨文、提出“非王卜辞”说,还写了书籍《殷商地理简论》。

但思想史的工作做到1963年就遇上了“四清”和史无前例的“文化大革命”,研究工作被迫中断。虽然客观因素导致了他“中外古代比较性研究”的伟大梦想无法实现,但是重回中科院的日子里,天赋异禀的他仍一步步走上了学术的巅峰。

1972年郭沫若向中央打报告,恢复了考古工作。在这时李学勤先生顺利回到工作岗位,以考古为主。1975年到1978年又被借调到国家文物局工作,整理新出土的简帛。八十年代,先生一边继续整理简帛,一边将研究重点放在了青铜器。1995年先生主持了“夏商周断代工程”,任专家组组长,直到2000年项目结题。次年,先生因此荣获“‘九五’国家重点科技攻关计划突出贡献者”称号。

(李学勤先生考察出土文物)

2003年先生回到清华,依旧宝刀未老,身体康健,开堂授课。他说,“作为老师,不上课是绝对不行的”。后又在2008年开始主持清华简的整理工作,因为秦始皇的“焚书坑儒”,致使中国大量古籍失传,清华简作为战国简,其重要性和难度不言而喻。

02.“搞研究,一定要有新观点”

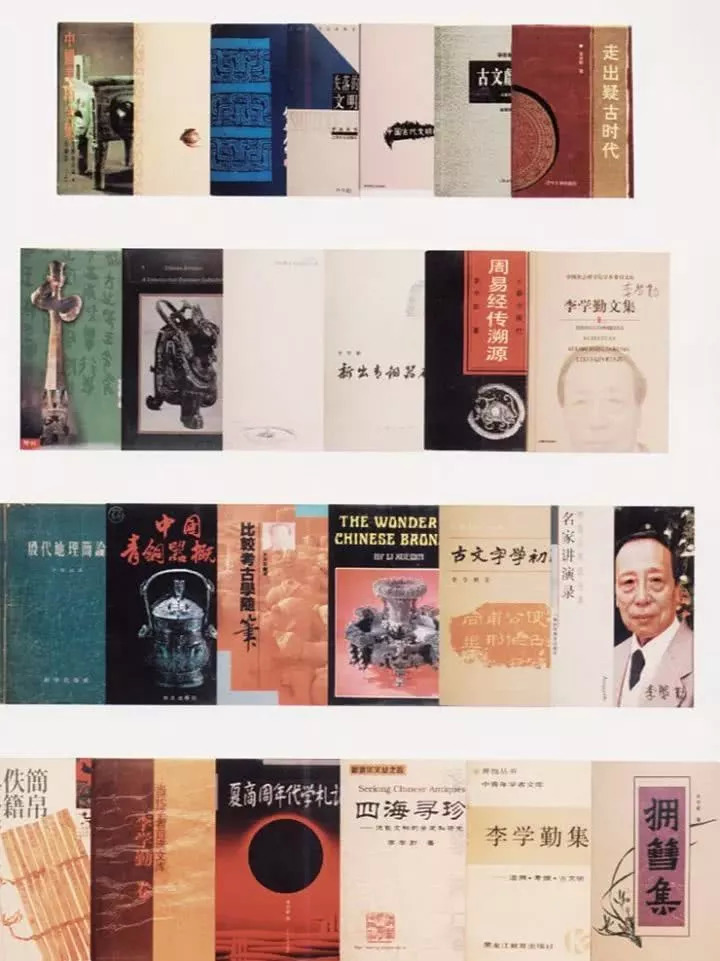

从1951年参加工作伊始,近八十年时光里,先生笔耕不辍,出版了各类著作40余部,发表学术论文1000多篇。研究内容包罗万象,涵盖甲骨文、青铜器、战国文字、简帛、玉器、陶文、思想史等等,涉足中国上下五千年的历史。

在甲骨文上,随着1949年前后十几次的挖掘发现,大批殷墟甲骨得以重见天日,先生便对这些新材料做了大量研究。在考古所续补《殷墟文字缀合》时,由于受到董作宾用历法为甲骨排谱写作了《殷历谱》的启发,便从地理的排谱入手写作了《殷代地理简论》,首创用排谱法研究甲骨文所反映的史事和历史地理。在1956年写的《谈安阳小屯以外出土的有字甲骨》中,还首次鉴别出了西周甲骨文。

因为在对《殷虚文字乙编》的研究中发现有些卜辞的主体并非商王。于是在1957年《评陈梦家<殷墟卜辞综述>》中提出了甲骨卜辞的“分类”和“断代”的区别。指出“同一王世不见得只有一类卜辞,同一类卜辞也不见得属于一个王世”。这个由考古学原则推导出来的观点,得到了学术界的认可,并成为殷墟甲骨新的分期学说的基础。

在研究上,先生总说“不仅要推翻前人的,也要勇于推翻自己的,搞研究,一定要有新观点,大不了错了就改。”因为,研究是一个不断变化的过程,所以早期由于受到各种限制,其中的一些观点会随着新材料的发现和新方法的引入而得到改变。

对于这种敢于创新和敢于认错的态度,他以身作则。在五十年代先生将四期卜辞(后称为历组)归入晚期的错误,在1977年殷墟妇好墓被发现时,他立即认错,及时纠正,发表了《论妇好墓的年代与有关问题》,正式提出历组卜辞早期说,后发展为殷墟甲骨分期的两系说。

这个阶段,除了甲骨文,他在战国文字上也颇有研究。在1956年发表的《战国器物标年》里,他于王国维先生东土、西土两系说的基础上,提出了战国文字分五系(齐、燕、三晋两周、楚、秦)的观点,一举成为学界公认的这一领域的奠基人之一。而其他学术领域,先生也有诸多建树,比如在殷代亲族制度,青铜器,唐代禅宗,宋元时代的道教,明代李贽和吕坤,清代“戊戌变法”等方面均有著述。而他在多领域学术研究上闪耀着创新光芒提出各种观点时,他才二十多岁,可谓年纪轻轻,气候已成。

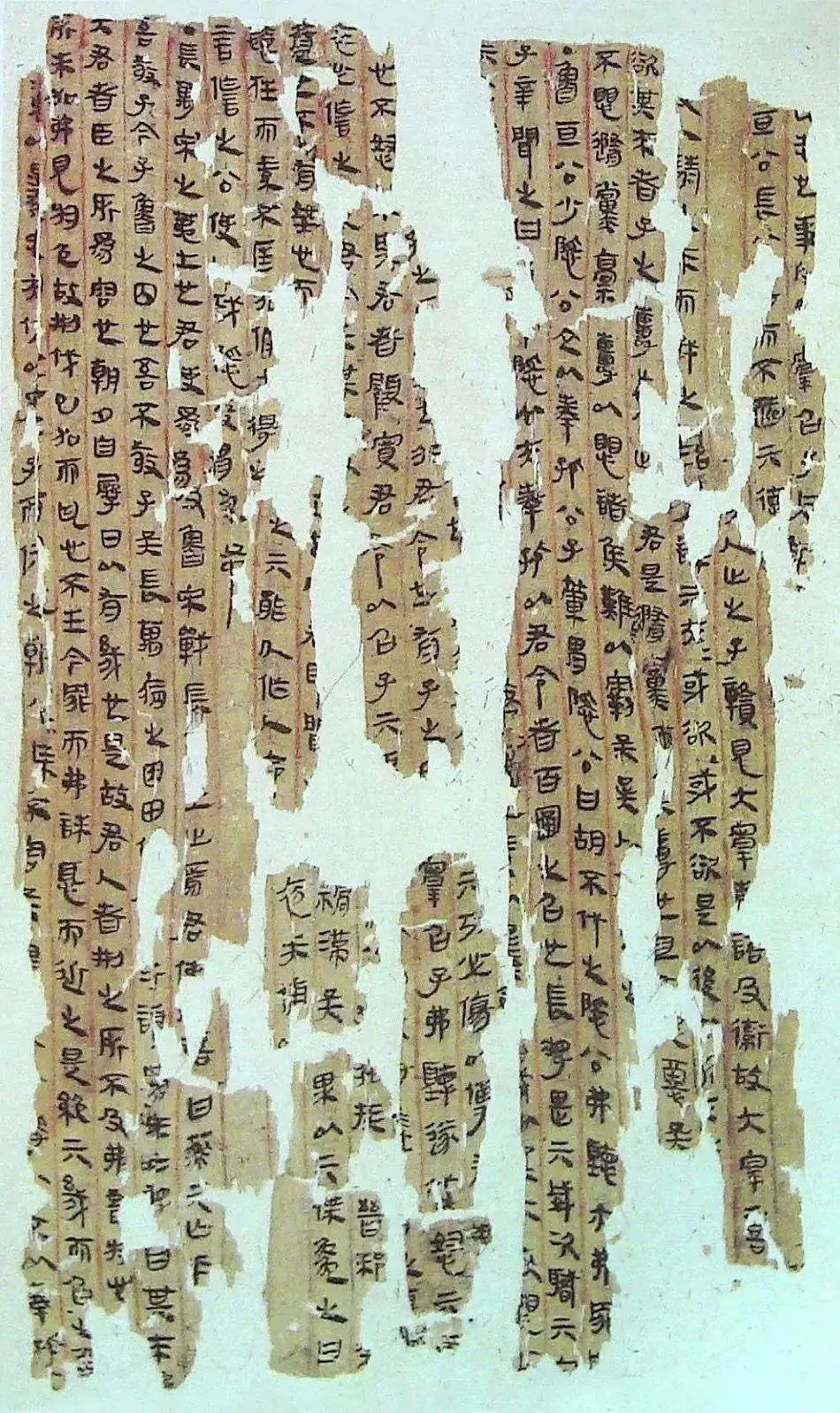

文化大革命之后的七八十年代,随着一系列简帛的发现,包括山东临沂银雀山汉简、湖北江陵张家山汉简、湖北云梦睡虎地秦简、湖南长沙马王堆帛书,以及郭店简、上博简和清华简这些战国简的入藏。先生的精力主要集中在简帛的整理上,曾用简帛研究过楚文化、秦汉文化史、古史和宇宙论等等范围广而精深的问题,期间最突出的贡献是读出了1942年出土的楚帛书周围一圈出现的十二个神乃《尔雅》的十二个月。

(湖南长沙马王堆帛书)

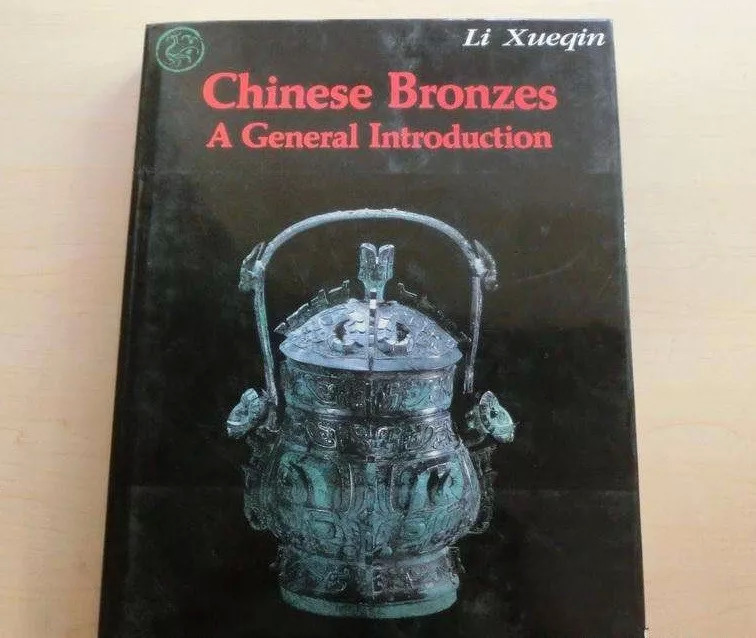

但是他的学术生涯并非泾渭分明,在研究简帛的七十年代,他也投入了部分精力在青铜器和甲骨上。文革期间,他曾把所有的青铜器金文阅读和学习了一遍,一如学习甲骨文。所以在1975年到1985年这十年,先生特别专注青铜器的研究,研究它的分期、分区、分国别。他一直主张应该从“礼”的角度研究金文,因为众多的青铜器本身就是礼器,如果不跟“礼”结合起来,就无法研究,无法理解。所以他打破此前研究青铜器只研究铭文的惯例,提出从形制、纹饰、铭文、功能、工艺五个方面综合研究青铜器、青铜器分期断代的若干标尺、青铜器发展的两个高峰等等观点,如今这些观点已成学界共识。此间他发表了一系列青铜器,尤其关于各类尊和鼎的研究论文,对学界影响深远,也奠定了他此后在青铜器研究方面的基础。

(《中国青铜器概说》英文版)

其中,先生于1980 年出版的《中国青铜器的奥秘》和 1996年出版的《中国青铜器概说》的英文版,在西方流传甚广,对于传播中国青铜器文化起到了很重要的作用。也因此,先生于1984年荣获国家“中青年有突出贡献专家”的称号。

03.重新评估中国古代文明

世纪之交略显忙碌的九十年代里,先生一边海外访古,多次前往欧美等地,搜集和整理流散在外的甲骨、青铜器等文物,出版了《英国所藏甲骨集》、《瑞典斯德哥尔摩远东古物博物馆所藏甲骨文字》和《四海寻珍》,为甲骨学界的研究贡献了新的资料;一边积极推动国际汉学研究并主持“夏商周断代工程”,破解千古谜题。

其实早在先生参加工作的五十年代,甲骨文被发现也就半个世纪,考古学发展也才几十年。那是一个考古新兴的时代,也是一个大家云集的时代。

晚清时期,康有为因政治需要掀起疑古思潮,宣扬古籍全为后人累计编造而不可信。在疑古思潮最盛时,国外发展了一百多年的考古学顺势传入中国。因为在中国传统的观念里,挖人祖坟是绝对不能被允许的。可虽说尽信书不如无书,但对古籍的全盘否定也是有失偏颇。于是在对汉简和甲骨文的综合整理考释和证史领域取得一系列成果的时候,王国维提出了一种重要的历史文献学的研究方法“二重证据法”,即将新发现的出土文物和史书记载相互验证。同时,冯友兰提出“中国现在之史学界有三种趋势,即信古、疑古及释古。”

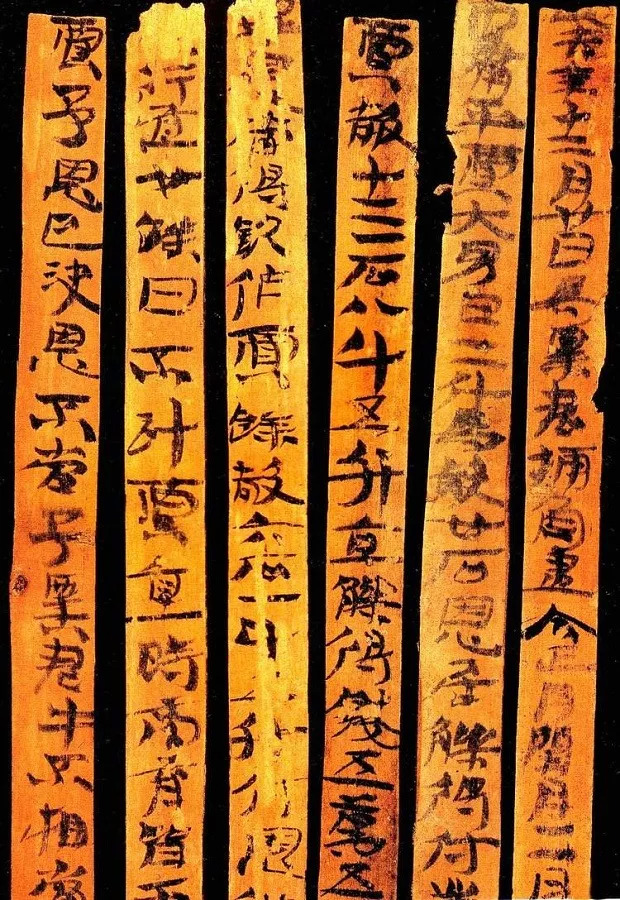

(汉简)

随着研究的进一步发展,李学勤先生在1981年作了《重新估价中国古代文明》的演讲,提出要重新研究中国古代文明的起源,重新估价其高度,并且明确反对极端的疑古。又于1992年在冯友兰先生的理论基础上提出“走出疑古时代”,明确指出,随着大量考古新发现,可以把文献研究和考古研究结合,这是“疑古”时代无法做到的。并提出在这种新条件下,需要解放思想,从“疑古”的阶段脱离出来,以文献研究和考古研究相结合的方法,对整个中国古代文明作出重新估价。“走出疑古时代”是前提,“重写学术史”和重新估价“中国古代文明”是结果。

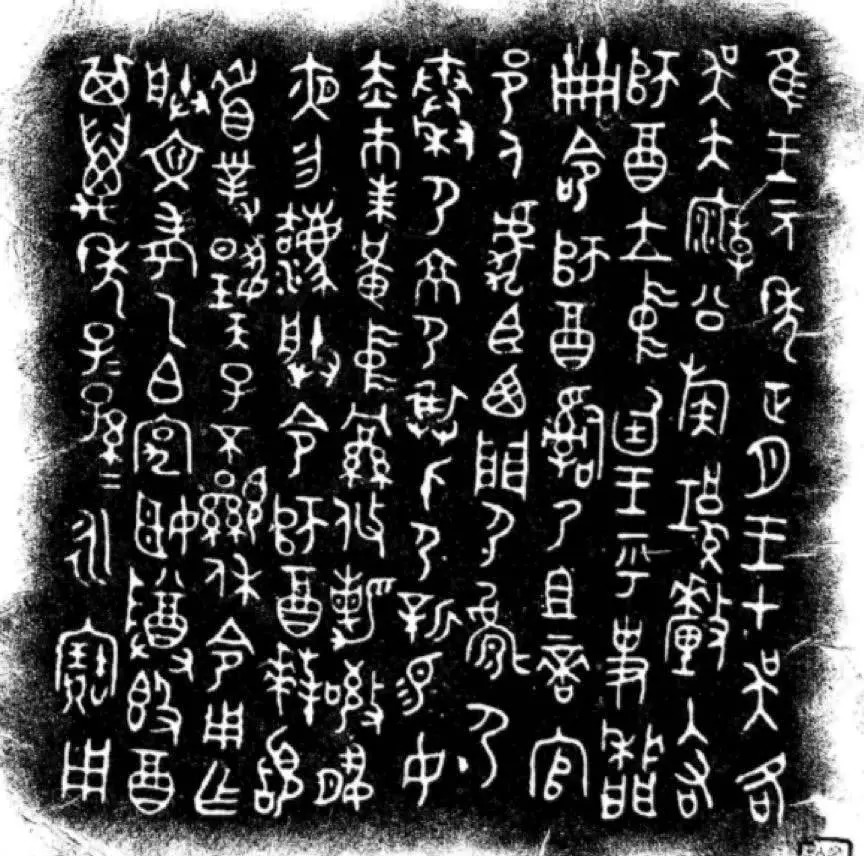

(师酉簋铭文)

在先生的个人学术道路上,他的观点和方法论是在日复一日的工作之上提炼而成,而耗费他精力最多的工作,是鉴别解决学术上的各种疑难。例如,识别出一个甲骨文,发现一篇失传的佚文,读懂一个纹饰,译出一句古语,为疑古时期的冤假错案昭雪平反,等等。虽然这种最基础最琐碎的工作耗费了他最大量的精力,但他一直乐此不疲。每一次研究,不仅引用资料浩博,而且辨析毫芒,识力过人。从1985年开始研究成果显著,论文基本保持一月两篇,30年如一日,直到2015年。最后住院的日子,也还有近十篇的文章在发布。

如今,先生已远去,只愿有更多像先生一样守得住心境,耐得住寂寞,甘愿坐冷板凳的学者持续为往圣继绝学,为后辈启心智,因为真正的学者从来都是任重而道远。

评论