文 | 华商韬略 张凌云

1

近日,关于日企爱普生将要撤离中国的传言四起。

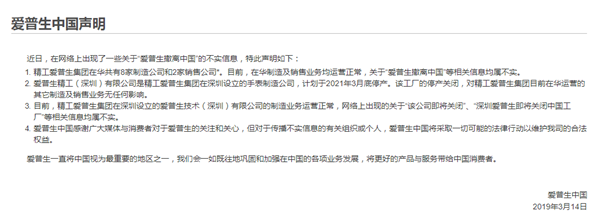

对此,爱普生中国官网发布声明澄清:

一、 撤离深圳,并不是撤离中国;

二、 撤离深圳的只是手表制造公司,将于2021年3月底停产关闭,但对打印机等其他在华业务并无影响。

爱普生称,一直将中国视为最重要的地区之一,会一如既往地巩固和加强在中国的各项业务发展,将更好的产品与服务带给中国消费者。

作为世界500强,爱普生1998年便在中国设立了全资子公司——爱普生(中国)有限公司,在中国市场深耕多年,生产和销售网络遍布全国。

据日本媒体消息,此次撤离的爱普生精工(深圳)有限公司是因为“受人力成本高涨以及环境基准趋严影响”,才不得不放弃深圳,之后会将生产线转移至日本、泰国等地区。

据悉,去年日本高端手表市场上扬,爱普生斥资2.3亿美元在日本建立了大型工厂,生产能力直接扩大了3倍,将主要投产盈利空间更大的高档手表。

与此同时,2018年中国钟表行业却整体表现低迷。

或许正是这个原因,爱普生对产品线进行了调整,关闭了深圳的低价产品生产线。

2

未来,爱普生是否会撤离中国,不好定论。

不过,近年来,许多日本老牌企业似乎遭遇魔咒一般,在中国市场普遍表现不佳,离开中国的不在少数。

2017年,尼康宣布关闭位于无锡的中国生产子公司,裁员3000人;2018年,奥林巴斯也关闭了深圳工厂,宣布撤离中国。

这两家电子巨头离开的原因很相似,都是因为智能手机的普及导致数码相机市场规模急速缩小。当时,尼康无锡工厂的开工率只有30%,完全无法支持工厂的持续运营。如此困境之下,只得壮士断腕,败退中国。

这样的颓势也出现在日本曾引以为豪的电视机市场上。

2013年,东芝宣布停止中国生产业务,仅留下销售业务,两年后又称将逐步推出海外市场,回归本土;2015年,松下也关闭了位于济南的中国工厂,这也是它在中国的最后一家彩电业工厂。

日子不好过的还有日本车企。

2018年8月,铃木宣布正式放弃中国市场。作为最早入华的日本车企之一,为中国消费者带来了许多经典车型,但却在中国汽车市场日益壮大的时候,没能推出具有市场竞争力的产品,只得黯淡退场。

回顾这些离开中国的日企,不难发现,他们的共同点是——落伍了。

3

曾有人将日企的离开归因于,中国劳动力不再低廉,故而纷纷转战东南亚。

据日本贸易振兴机构的数据显示,2012年,日本对中国的投资金额为134亿美元,对东盟四国的投资为约64亿美元,而到了2017年,日本对东盟的投资飙升到220亿美元,而对中国的投资则骤降至96亿美元。这五年里,东南亚市场的日本员工数量也增长了32%,而中国的日本员工人数下降了16%。

但东南亚市场真的是好去处吗?

日企纷纷涌向东南亚,反而出现了大批工厂倒闭的现象。

东南亚的人工成本费并不低,以柬埔寨为例,2017年最低工资已经从40美元涨到了153美元;而且员工受教育程度偏低,无法胜任一些技术工作,加深了企业与员工之间的矛盾;加之东南亚整体经济环境和基础设施的落后,相应地也增加了企业成本。

并不是所有的地方都能成为下一个“世界工厂”。

反观中国,不仅成长为全球最大的消费市场,2018年突破90万亿元人民币,稳居世界第二;而且正在进行产业转型升级,逐步淘汰一些低端落后的产业,向科技高新产业进行重点倾斜。

可以理解日企为了降低成本而撤离中国,但是如果一味地关注成本,而忽视了中国转型的巨大机遇,对企业而言,将是巨大的损失。

在全球化不断紧密的当下,只有创新转型,才能在中国这个竞争激烈的市场上生存下去。

否则,只有接受被淘汰的命运。

参考资料:

《又一日本巨头撤离中国!众多日企“折戟”,都是因为这条定律?》金十数据

《部分日企撤出中国 好比“新陈代谢”》凤凰周刊

评论