文|美好家园读者俱乐部

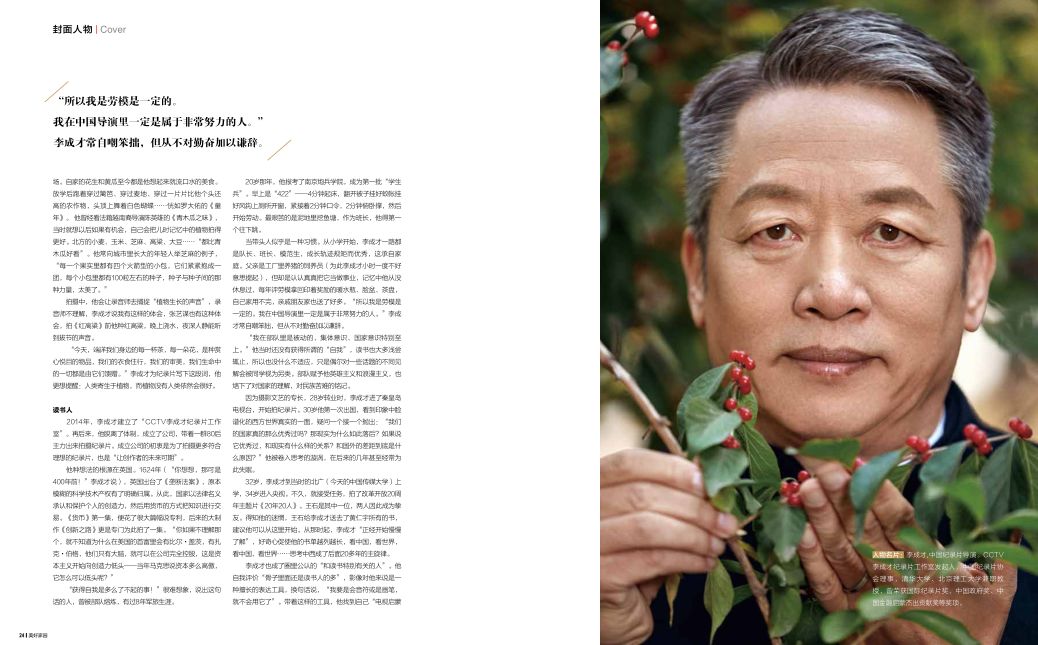

李成才:中国纪录片导演,CCTV李成才纪录片工作室发起人,中国纪录片协会理事,清华大学、北京理工大学兼职教授,曾荣获国际纪录片奖、中国政府奖、中国金融启蒙杰出贡献奖等奖项。

2018年6月22日,美国,华尔街。纽约证券交易所的档案部负责人Peter Asch小心翼翼地从档案中取出一份文件,展示在摄像镜头前。这是一张“小飞乐”。

画外音带着观众回到1986年。当时的纽交所主席兼首席执行官约翰·范尔霖访华,邓小平送了他一份礼物——一张面值50元人民币的“小飞乐”,由飞乐音响在1984年发行,是拉开中国资本市场大幕的一支股票。范尔霖兴奋之余提出,应该把上面登记的名字从中国人民银行员工周芝石过户到自己名下。

在工行信托投资公司上海静安营业部,范尔霖办理了过户手续,环顾略显简陋的营业部房间,他不无感慨地说,美国的股票交易最初就是在华尔街旁的梧桐树下开始的。 当时距离中国真正建立资本市场还有4年。

这一切,和这张中国金融名片一起,成为纪录片《百年金融》的珍贵画面。这是继《华尔街》《货币》之后,纪录片导演李成才“金融三部曲”的最后一部。

“全世界的媒体都害怕金融类的纪录片”,在一次交流中,连BBC的同行都好奇,这位中国导演为何偏向虎山行。

启蒙人

2006年,央视纪录片《大国崛起》热映。在其讲述的9个国家相继崛起的故事中,美国分量最重,占了两集多。负责美国部分的导演就是李成才。片子播出后,他对美国的研究却没有止步。相比其他美国崛起的因素,李成才认为,最核心的在资本、在金融。最有代表的意象,便是华尔街。

2008年,《华尔街》项目启动不久,雷曼兄弟破产,全球金融危机的多米诺骨牌一张一张倒下。一时间,公众对华尔街从推崇膜拜到指责谩骂。李成才和片子的学术总顾问吴敬琏清醒地认为,如果跟风从负面展现华尔街,对中国的现代化进程是没有任何意义的,“因为指责是很容易的一件事情。”

一边见证一边回顾一边记录,制作团队来回穿越于现实与历史,最终基于“不凌驾,不批评,不指责,不强势,不奚落”的原则,呈现了真实的华尔街——它创造财富的能力远远大于它破坏财富的能力。片子播出,大获好评,连国际同行都惊讶于其素材之丰富,而李成才又有了上一次那种意犹未尽的感觉——美国崛起的本质在金融、金融的本质又是什么?作为价值尺度,《货币》提上日程。

《华尔街》第一集旁白就说,“这是一个金融星球。如果你还是金融文盲,你失败的概率会比较高。”而《货币》的片头则有这么一句:“它温暖,让自由成为自由,让财富成为财富;它冰冷,让欲望成为欲望,让战争成为战争。”李成才的镜头从金融推向了人类。

在带领国人站在中国看了十几年世界之后,2015年,李成才回归起点,投入第一部真实记录中国金融变迁史的纪录片《百年金融》。正如BBC同行所言,金融的抽象和影像的具体天然冲突,李成才曾让几个学者画一张图叫“10块钱的旅行”,来解释:今年10块钱一斤的糖炒栗子第二年变成20元,是属于供求关系发生了改变,还是通货膨胀导致的?这和央行行长又有什么关系?结果,几个经济学家都没让李成才满意,“我说算了,你们画的东西都是本科以上才能明白的,大众不理解。”李成才做这件事,是希望让象牙塔里高深的金融原理,变成通俗易懂的知识,来启蒙社会。

“我很忧虑。今天中国的金融文盲超过了1952年文字扫盲时的87%这个数字。”在《百年金融》制作中,他曾和宜信创始人、CEO唐宁聊金融创新,聊着聊着就感慨“拍摄这类东西,有时会觉得特别孤单”。那次对话中,他向唐宁提了3个问题:“什么样的金融力量可以塑造创新中国?迎接中国财富社会的到来,财富的方向或归宿在哪里?让金融的血液自由流淌的问题,我们说的普惠金融怎么能够覆盖到更广袤的中国大地?”两人都获得过中国金融启蒙杰出贡献奖,深深体会到,在这个基础上做金融的传播,没有相当的信念,都做不起来。

李成才的信念在于对中国苦难的理解,他总觉得,“这个民族悲情满满”。他在2010年偶然看过一个展览,讲的是17-18世纪中国人口爆炸与农作物的关系。“中国原来是一个特别饥饿的民族,高产作物不进来的话,很难解决民族基本的生存问题。17世纪、18世纪,随着玉米、土豆、红薯这些高产作物的进入,中国人口才有了变化。”

当时,他萌发了做植物纪录片的想法。这个想法今天正在成真的路上,名为《改变世界的中国植物》。这并不算跨界,对李成才来说,做植物跟做金融都是相通的,都是接近科学,都是做启蒙。“金融其实是科学,相信的科学,要寻找我们共同可以信赖的人。相信科学的人就会相信金融;而认识自然、认识植物,唯一的工具就是科学,才能对细胞、演化等等进行理解。”李成才是一个痴迷科学的人。

一百多年来,中国在做两件事情,他历数:第一,财富的救国图存,2011年成为世界第二大经济体;第二,基本上完成了温饱,告别绝对贫困。但是和金融启蒙一样,有一件事情远远没有完成,甚至都没有正式开始,就是科学启蒙。

这便是李成才做纪录片的起点与归宿。

相比之下,西方人的科学意识,让他陷入思考。一次在欧洲攀登勃朗峰,李成才发现向导遇到什么野生植物,都介绍得入情入理,他们受过植物学训练,语气中有爱恋,有温暖,又很自然,就像那些植物本来就是生命的一部分。

西方国家甚至有一类特别的工作叫“植物猎人”,专门在各个大陆冒险搜罗不同植物种子带回研究。中华猕猴桃变身新西兰奇异果,便是中国植物改变世界的一个案例,虽然它的故事跟茶叶和水稻比起来,让中国人有些尴尬。

很多欧洲中产阶级家庭都有一个小小的花园、植物园;美国寸土寸金的曼哈顿,巨大的中央公园可以让人和植物经常亲密接触,李成才感慨——对植物关注的国民,内心一定是柔软的,不会与生命为敌。

可惜,中国人却很少有端详植物的愿望和习惯。片子定位于“改变世界的中国植物”,是因为“中国人太缺这一课,根本不了解我们的文明从哪里来”。但“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸”一直在他的脑海中回旋,他希望和大众一起补上这一课,愿意为此多做一点点事情,更何况,“植物世界是那样值得深爱。”

李成才自己对植物的感情,则源自从小生长的唐山农场。自家的花生和黄瓜至今都是他想起来就流口水的美食。放学后跑着穿过篱笆、穿过麦地、穿过一片片比他个头还高的农作物,头顶上舞着白色蝴蝶……恍如罗大佑的《童年》。 他曾经看法籍越南裔导演陈英雄的《青木瓜之味》,当时就想以后如果有机会,自己会把儿时记忆中的植物拍得更好。北方的小麦、玉米、芝麻、高粱、大豆……“都比青木瓜好看”。他常向城市里长大的年轻人举芝麻的例子,“每一个果实里都有四个火箭型的小包,它们紧紧抱成一团,每个小包里都有100粒左右的种子,种子与种子间的那种力量,太美了。”

拍摄中,他会让录音师去捕捉“植物生长的声音”,录音师不理解,李成才说我有这样的体会,张艺谋也有这种体会,拍《红高粱》前他种红高粱,晚上浇水,夜深人静能听到拔节的声音。

“今天,端详我们身边的每一杯茶,每一朵花,是种赏心悦目的物品,我们的衣食住行,我们的审美,我们生命中的一切都是由它们馈赠。”李成才为纪录片写下这段词,他更想提醒:人类寄生于植物,而植物没有人类依然会很好。

读书人

2014年,李成才建立了“CCTV李成才纪录片工作室”。再后来,他脱离了体制,成立了公司,带着一群80后主力出来拍摄纪录片。成立公司的初衷是为了拍摄更多符合理想的纪录片,也是“让创作者的未来可期”。

他种想法的根源在英国。1624年(“你想想,那可是400年前!”李成才说),英国出台了《垄断法案》,原本模糊的科学技术产权有了明确归属。从此,国家以法律名义承认和保护个人的创造力,然后用货币的方式把知识进行交易。

《货币》第一集,便花了很大篇幅说专利,后来的大制作《创新之路》更是专门为此拍了一集。“你如果不理解那个,就不知道为什么在美国的首富里会有比尔·盖茨,有扎克·伯格,他们只有大脑,就可以在公司完全控股,这是资本主义开始向创造力低头——当年马克思说资本多么高傲,它怎么可以低头呢?”

“获得自我是多么了不起的事!”很难想象,说出这句话的人,曾被部队熔炼,有过8年军旅生涯。

20岁那年,他报考了南京炮兵学院,成为第一批“学生兵”。早上是“422”——4分钟起床,翻开被子挂好蚊帐挂好风钩上厕所开窗,紧接着2分钟口令,2分钟俯卧撑,然后开始劳动。最艰苦的是泥地里挖鱼塘,作为班长,他得第一个往下跳。

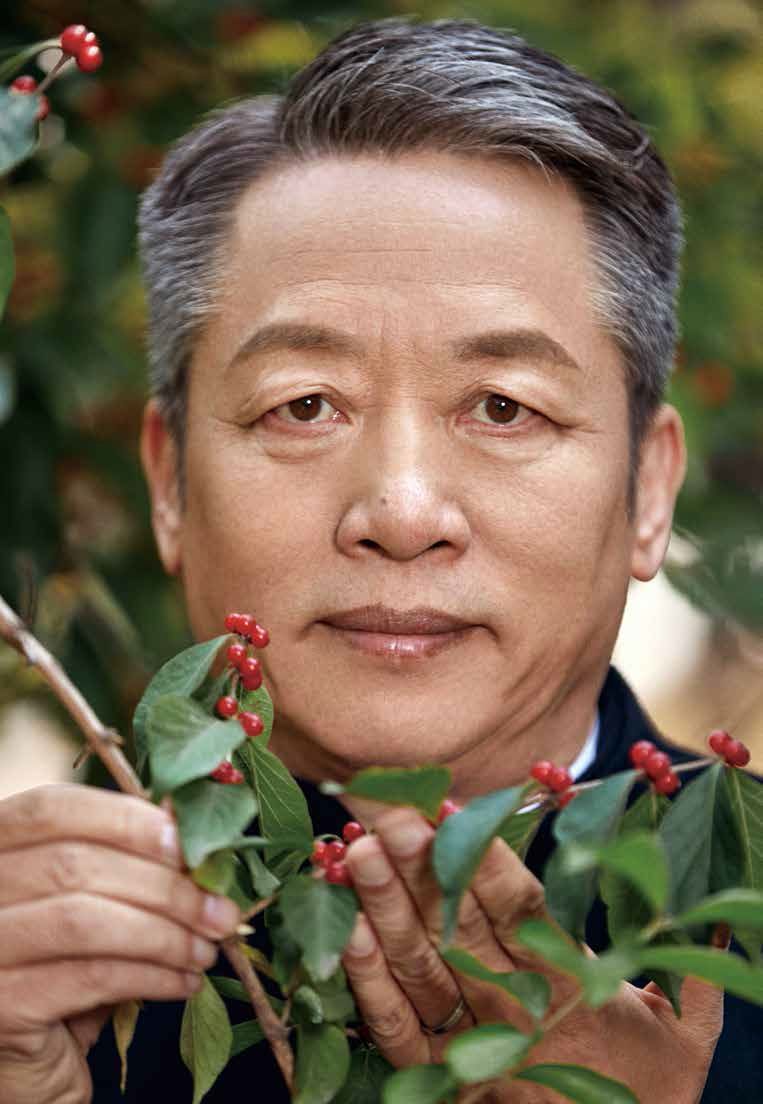

当带头人似乎是一种习惯。从小学开始,李成才一路都是队长、班长、模范生,成长轨迹规矩而优秀,这承自家庭。父亲是工厂里养猪的饲养员(为此李成才小时一度不好意思提起),但却是认认真真把它当做事业,记忆中他从没休息过,每年评劳模拿回印着奖励的暖水瓶、脸盆、茶盘,自己家用不完,亲戚朋友家也送了好多。“所以我是劳模是一定的。我在中国导演里一定是属于非常努力的人。”李成才常自嘲笨拙,但从不对勤奋加以谦辞。

“我在部队里是被动的,集体意识、国家意识特别至上。”他当时还没有获得所谓的“自我”,读书也大多浅尝辄止,所以也没什么不适应,只是偶尔对一些话题的不同见解会被同学视为另类。部队赋予他英雄主义和浪漫主义,也烙下了对国家的理解,对民族苦难的铭记。

因为摄影文艺的专长,28岁转业时,李成才进了秦皇岛电视台,开始拍纪录片。30岁他第一次出国,看到印象中脸谱化的西方世界真实的一面,疑问一个接一个抛出:“我们的国家真的那么优秀过吗?那现实为什么如此落后?如果说它优秀过,和现实有什么样的关系?和国外的差距到底是什么原因?”他被卷入思考的漩涡,在后来的几年甚至经常为此失眠。

32岁,李成才到当时的北广(今天的中国传媒大学)上学,34岁进入央视。不久,就接受任务,拍了改革开放20周年主题片《20年20人》。王石是其中一位,两人因此成为挚友。得知他的迷惘,王石给李成才送去了黄仁宇所有的书,建议他可以从这里开始。从那时起,李成才“正经开始慢慢了解”,好奇心促使他的书单越列越长,看中国,看世界,看中国,看世界……思考中西成了后面20多年的主旋律。

李成才也成了圈里公认的“和读书特别有关的人”。他自我评价“骨子里面还是读书人的多”,影像对他来说是一种擅长的表达工具,换句话说,“我要是会音符或是画笔,就不会用它了”。带着这样的工具,他找到自己“电视启蒙人”的定位,之后无论是历史、文明、金融还是植物,本质没有改变。

李成才是国内第一个设置了“国际制片”工种的记录片团队。在一切都以“国际化”为标准的今天,他却说走出去根本不是自己的主要任务,他的第一受众群体是中国。

讲课邀约纷至沓来。基金经理、金融机构领导愿意听他讲货币讲金融历史,科学家愿意听他讲植物讲科学人文,企业家愿意听他讲创新讲企业家精神,他们很多都在行业深耕半辈子,却在这儿得到了一个全新的思考问题的角度。

《货币》辛辛苦苦拍了两年,刚出样片的一天晚上,李成才在工作室看片,觉得出来的东西和自己设想的完全不一样。顿时一股委屈涌上心头。他闷闷地开车回家,开到一半不得不靠边停车,在深夜的北京街头,眼泪不住地往下流。

“做不到的原因就是能力不行。”今天李成才可以很坦然说这句话。中国文人说,“取法其上,得乎其中,取法其中,得乎其下”,李成才解读为,“我追求什么它只能代表我向往什么,不代表我做到什么和拥有什么,但至少明确了这样一个方向。”

他释然了。“认清楚了,照单全收,它的缺陷就是你的缺陷。”

年轻人

如何认知中国,到如何认知世界,再到如何认知自我——李成才说,想要理解这些,可以读读费孝通的《乡土中国》。在深秋的植物园,一边采访一边拍摄,李成才选中和一株海芋在一起,硕大叶子上的脉络散发着蓬勃生机。

“万物一体,它们用生命延续我们的生命,它们有一个统一的名字叫植物。”对一花一树温柔以待,又有着“启蒙人”“读书人”的自我意识和责任感,让人联想到费孝通的另一本书——《中国绅士》。

年初他去故宫看 “严复书法特展”。“严复那么早开始翻译《国富论》《天演论》《论自由》《论法的精神》,把世界看得多清楚。”李成才看到了一座灯塔,是一百多年前的严复面对中国转型的艰难,“那种把世界的东西看到了以后,一定要让这个国家的人去吸收”,这种艰难他懂,懂到热泪盈眶。

严复翻译西方启蒙著作的那几年,正是世纪之交,有着近代中国的诸多关键节点。李成才有一个愿望,为这个时代拍一部纪录片。“我肯定会拍1905,就叫《1905》吧。”

1905是什么年份?科举制度取消,中国开始正式迎接学校的到来,有了现代教育;凌迟被取消,中国的法律开始走向人性化。这一年,电影来到了中国,有了《定军山》。这一年对中国的政党也很重要,同盟会建立;对于金融也很重要,户部银行开始建立,中国开始有了金融人才的培养,其中一个就是刘鹤的爷爷。

“但我们看看1905年,世界发生了什么呢?E=MC2,就是爱因斯坦的相对论。这样你就知道中国和世界的差距了。”

但他的片子里从没有残酷。“如果我的作品不深刻,就和我没有经历太多残酷有关系。”确实,对比张艺谋、陈凯歌等导演,最好的作品都有着从生命中的苦难磨炼出的洞察社会的能量,李成才自知至今55年的生命中是顺畅的,但,也是温暖的。

因而,他的纪录片在“真”的底线上,以自己的心灵为依据选择,“我选择对人性社会美好的、善良的、有帮助的、对人性充满意义的。”他热爱巴赫。“巴赫的个人生活多不好啊,他的生活有不堪、凌乱与慌张,但他选择了用另外一种方式,表达对生活的眷恋与对美好的彰显,听他的音乐就是一种被洗礼的感觉。”

少小离家时,他满心想着逃离农村,过和父辈不一样的生活。“但是离开很久你才发现,其实你以为不一样的东西,好多是一样的。”至少父母亲的工作价值特别容易判断,他们直接通过劳动养活了家庭,让孩子能够好好上学,过体面的生活,在自己生活的环境里被人尊敬。那么自己呢?纪录片是文化产品,是给心灵准备的工具,不是买西红柿、买黄瓜,识别起来特别缓慢。尽管获奖那么多,但这些作品真的有价值吗?真的和父母亲的东西不一样吗?

今天他还是经常睡不好觉,焦虑来自作品,来自不间断的忙碌。以至于看一会儿自己喜欢的、和工作没有关系的书,他就内疚。

“你对自己的作品可得小心。”李成才告诫自己。剪辑能力40分,撰稿能力50分,导演能力60分,策划能力70分,李成才这个自我评分一直没上涨。反思自己为什么不能舒展地表述出让人眼前一亮的生动,他一方面因为自己笨拙,一方面则是“太年轻”。在BBC,一类团队都是50岁以上的人,李成才期待,等到自己60岁,岁月给自己更多白发的同时,也赋予日渐丰腴的智慧,经得起考验的作品。

从《华尔街》到《改变世界的中国植物》,李成才非常重视来自年轻观众的反馈。《华尔街》拿过一个大学生电视节的“最受大学生瞩目纪录片奖”,李成才很珍视这个奖,因为大学生代表着未来。如今的作品,短视频、周边产品、大电影也在开发中,都是年轻人喜欢玩的东西,他向团队中的80后、90后学习、接受。

10月初,李成才在北京嘉里中心偶遇一位90岁老人,是歌唱家李光羲。回忆汹涌袭来。“那个时候我15、16岁,爬在墙头上听化肥厂大喇叭放《祝酒歌》,我记得那么清楚。他根本不知道那个时候有一个生猛的小子,趴在农村墙头上听他的歌,一点一点的浸入人的心灵。”

那么,自己的作品,也可以这样浸入人心,在多年后唤起某些人年少时被启蒙的那一瞬间的美好吗?

详情请阅读《美好家园》11月刊:

评论