作者:蔡星卓

鲁迅式的浓密胡子,使乍一看到殷业强的人一下子就能记住他。

二十年前还在进行毕业创作的殷业强可能无法想到,在2019年,在北京的一所大学里,他会办起这么一场展览。展览以二十年前那些压箱底儿的老底片作为开场,引出绵延的大山,和与山石“肉搏”的村民们。而这一切又始于53年前他出生的那个村子,东庄子村。

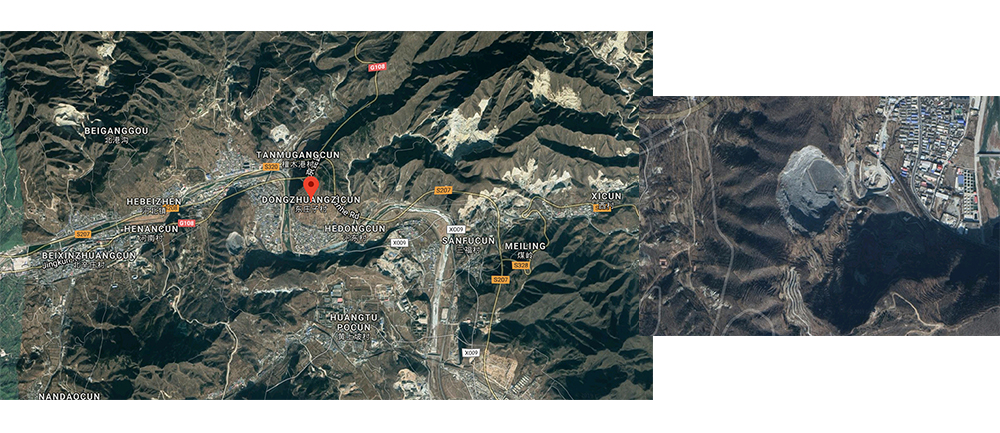

东庄子村是一个怎样的村子?从谷歌地图上看,它坐落在距市中心五十公里的北京西南侧,夹在李各庄村和河东村之间,位于大石河其中一个拐弯处。在殷业强的描述里,东庄子村自然环境较好,它西临后坨子山,地处平原和山区的过渡带,而且,“在河北镇算是大村了”。

若不是因为石灰厂,东庄子村可能一直如五十年前那样穷。1967年,殷业强出生的时候,东庄子村村民们每天的主要任务是务农。山上开辟出一条条用来种植的土地,靠果树收成赚钱的村民只能勉强维持生活。殷业强在当时村里的七个生产队中,被分到了第三生产队,全称“房山县河北公社东庄子大队第三生产队”。

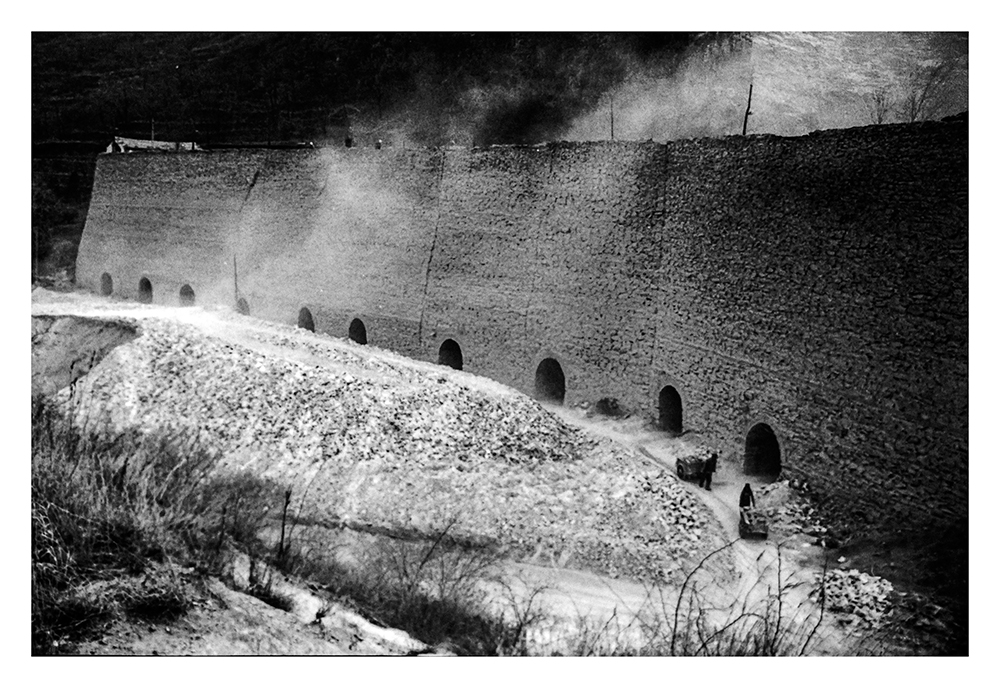

一家人的收入,多则每年五百元,二、三百元为比较普遍.....七、八十年代的东庄子村民,每年年底才得以有机会用工分分红,平时拿不到现钱。为了解决这个问题,村干部开始琢磨着搞一些副业,建灰窑的想法就在此时冒了出来。用村里当时两、三万块钱的几乎全部积蓄,灰窑慢慢被建起来,但建到半截儿的一天夜里,突然就塌了。“可能是建筑材料不好。”殷业强回忆。在向邻村借了一万块钱后,村里终于建成了两个窑口,生产也由此开始。

“热火朝天地开山、采石,轰隆隆震天动地。规模壮观的高温灰窑不仅将坚硬的岩石化为粉末,更喷出滚滚热浪,并裹挟着石灰粉将烧灰工人包裹成一个个’泥塑’。”二十年后的2019年,殷业强的展览前言中这样描述当时在窑中村民们卖力干活的场景。“当时需要很多劳力,壮劳力。”因此村里大部分的壮劳力就在灰窑上班,以每个月都可以领到的薪水贴补家用。又由于上下邻村都建立了自己的村办石灰厂,竞争使得东庄子村村长狠抓质量,效益变好之后,两个窑口扩展到了十个。“当时这个想法是比较先进的”,在殷业强的记忆里,跟随着当时“以副养农”的口号,后来的村子里过年过节已经可以给村民们发上米和面之类的副食了。

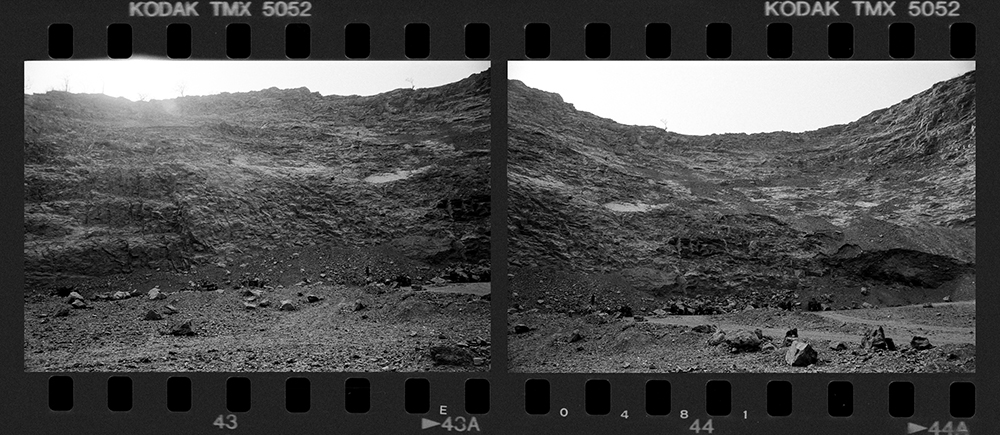

石灰厂真正关闭是在2011年。变化始于改革开放,很多年轻人因为怕吃苦选择去村外打工。再后来,一些妇女和老年人加入了灰窑的生产队伍。2008年,环境问题被提上日程,因土坊生产的模式污染严重,灰窑的规模大幅缩减,直到2011年正式关闭。虽然并没有被彻底遗忘,但石灰厂消失的日子里,这些曾经拍下的照片底片也被胡乱放在一个盒子里,一并掉落进了殷业强记忆的缝隙中去。

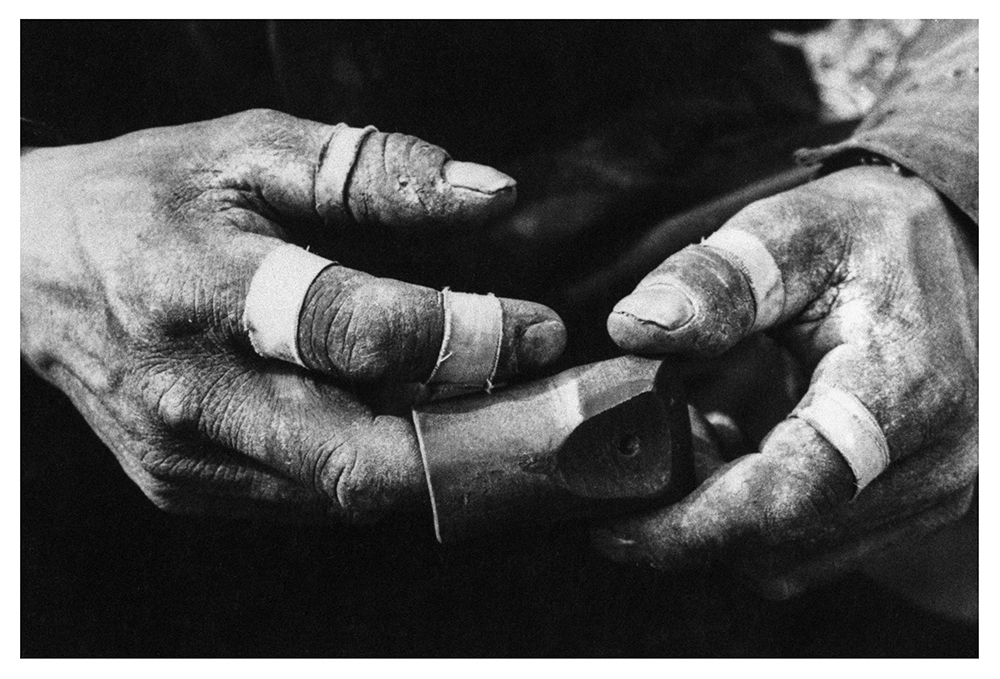

“多亏我没有把它们搞丢。”去年偶然整理东西的时候,殷业强终于决定把底片整理出来。这些原本是他在摄影学院拍摄的毕业创作作品——半个月到一个月的时间里,他集中拍摄了这些石灰厂的工人。加上一些今年刚刚回访拍摄完成的照片,这些旧照与新作在三月的京师美术馆最终亮相。二十年的跨度,一场轰烈的生产劳作在人们的视线中再次展开,缠满胶布的手握着准备凿向山石的锤子,在撞击的一刻被镜头捕捉,留下绵长的回声。

关于这些出现在照片中渐渐老去的人们,殷业强像铺开一张记忆地图,向界面影像讲述了他们的故事。

(以下为殷业强自述)

吕常水的辈份儿大,今年有七十岁了,我管他叫爷爷。非常朴实的一个人,不多言不多语,每天把自己分内的事情干好,老实巴交的。我觉得农村的人大部分都是这样。二十年前他的工作是在山上,靠他们叫“暴风锤”的东西在石头上打眼儿,然后在里面放好炸药和雷管,炸山。这个工作有一定的危险性,所以大家都要绑着安全绳。

这一次我拍摄,他非常高兴。我说,“您摆一个最舒服的姿势,只要觉得舒服了,就是最好的姿势。”于是他自然而然就摆出了照片中的这个姿势。出奇的是他摆出来的动作和二十年前一模一样。

殷洪路是我的初中同学,跟我一个姓儿,是当家子。我们虽然没有直接的亲属关系,但几百年前大概是一家。我们村姓殷、段、吕的都比较多,其中殷姓属于大户。殷洪路是我小学和初中的同班同学(房山区河北镇河南中学),也是67年的,属羊。大家都说属羊的命苦。

(照片中)殷洪路的形态样貌没什么变化,只是年纪大了,脸上多了几条皱纹。之前他在灰窑开拖拉机,把石头从山脚下运到窑口。拍摄第一张照片的时候,他还没结婚,当时村里的年轻人都想出去干,洪路也不例外,但实际情况比较复杂,外面花销也多,不如守家在地找点活干也挺好。石灰厂关闭以后,人们只能出去找活儿干了,大部分人选择出去,因为那时候已经改革开放很久了,活也好找。殷洪路很幸运地找到了一个当保安的差事,而且离家不算太远,大概十几公里的路,每天一大早骑着电动车上班。虽然挣得不多,但也落得个清闲自在。

你从照片里能看出他是怎样的一个人吗?他性格比较开朗,也很幽默。我记得他小时候是最逗乐儿的一个同学。我们俩这几年在一起的时候很少,见面的时候只是简单聊几句。二十年前,那张我给他拍的肖像,当时我给他洗了一张,但这些年他搬家数次,找不到了。我就说再给他洗一张。他和我说,“多亏有你,不然我不知道二十年前我是什么样子。”所以今年拍第二张的时候,他觉得很有意义,也很兴奋。

灰窑也分三班儿倒,这是其中一班儿中途休息的几个人。这种时候,他们就在一起抽颗烟,侃侃大山之类的。我说,“给你们四个拍个合影得了”,他们就自然而然地冲着镜头笑。照片中的第二个人,今年本来也想拍一张,但在村子里没找到他。现在他在北京开公交。我想是那个大的时代背景下才有这样的神态和表情,这种独有的表情动作自然而然地烙在每个人的身上。

当时,这些照片一共拍了六百多张。我最初拍的是肖像,用黑布为背景。后来觉得那样会把对方的生活工作和环境隔离开,不太真实。后来就变成典型的人在典型的环境里,所以就把黑布扔了。

毕业以后我直接去了电视台,最开始做摄像,后来做电视节目的编导。照片也是零星地在拍,但都不成规模。通过这次展览我可能会继续完善这组照片,而这个灰厂是一个重要的组成部分。二十年的时间不太长,也不太短,是一个很合适的时间跨度。当时我认识不到这么深刻。村子里大部分人没有来看这些照片,但村长和厂长来看了这个展,觉得很亲切,我的照片起到了这个作用——让他们想起了当时的感受。虽然那个年代是一个相对来说比较苦的年代,他们偶尔会回忆起来。即使苦,但我们从照片里一点也看不到苦,相反却从他们的脸上感受到了一丝丝的满足感。

*本文所有作品图片由受访者本人提供

评论(0)