文|毒眸 hachiko

4月12日,《歌手》2019迎来了年度总决赛“歌王之战”,但外界对于总决赛的关注度,似乎不如上周五的《歌手》侵权事件热度“出圈”。

一周前,声入人心男团和迪玛希在《歌手》半决赛舞台上演唱了皇后乐队的四首经典老歌《LoveOfMyLife》、《WeWillRockYou》、《BohemianRhapsody》、《WeAreTheChampions》,这一合作舞台虽然引发了不少关注,但却把《歌手》推到了侵权的风口浪尖。

声入人心男团和迪玛希的舞台

节目一经上线,便有网友表示质疑:这四首歌过于经典,所以一直以来很难有平台拿到改编权,但《歌手》不仅进行了演唱,更是重新编曲、演奏。而对于这种大IP歌曲,版权公司在授权环节往往比较谨慎,不仅会收取高昂的版权费,对作品的改编审核也有较高的门槛。

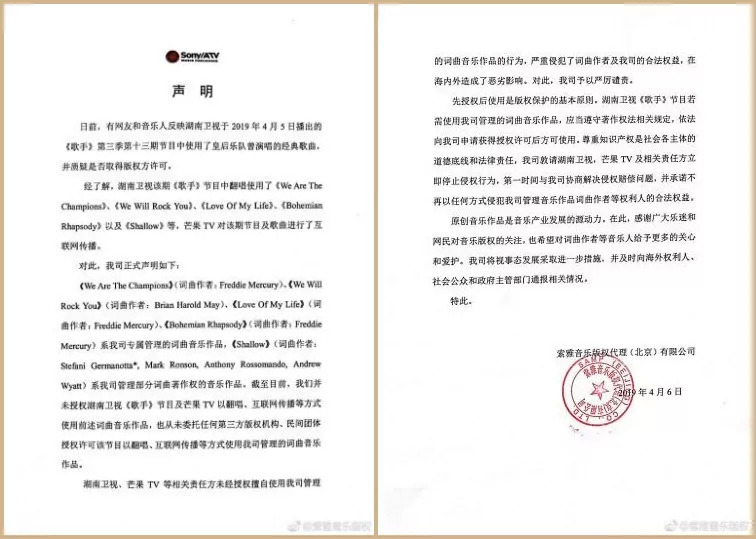

对此,皇后乐队版权方索雅音乐次日在微博上发布声明,称从未将版权授权给节目组:“昨晚的《歌手》中使用到的这四首歌曲均是我司所管理的词曲音乐作品,截至目前,我们从未向湖南卫视歌手节目发放任何授权许可。”但截至总决赛日,《歌手》都并未对本次侵权事件任何回应,官博上也是正常是节目宣传预告。

索雅音乐发布的声明

这不是《歌手》第一次爆出侵权事件,也并非首次陷入侵权风波——

2013年,羽·泉在《我是歌手》中演唱《烛光里的妈妈》涉嫌侵犯歌曲词曲作者著作权。此后,《烛光里的妈妈》词作者李春利表示,节目中歌曲歌词修改有8处,已经构侵权行为,要求其公开道歉,并支付著作权使用费20万元。同年,湖南卫视在网站上向李春利公开致歉,并给予了相应的赔偿,双方和解;

2017年,迪玛希在《歌手》未获授权的情况下,演唱了俄罗斯著名男歌手维塔斯创作的成名曲《歌剧2》。维塔斯方面以布多夫金文化制作中心的名义向湖南广播影视集团有限公司发出公开律师函,认为未经权利人许可在《歌手》以及《“文化中国·四海同春”全球华侨华人春节大联欢》中播出《歌剧2》的行为侵害了其著作权,要求停止播放《歌剧2》的内容;

维塔斯公开律师函

而到了本季《歌手》,节目中的侵权问题更是愈演愈烈。

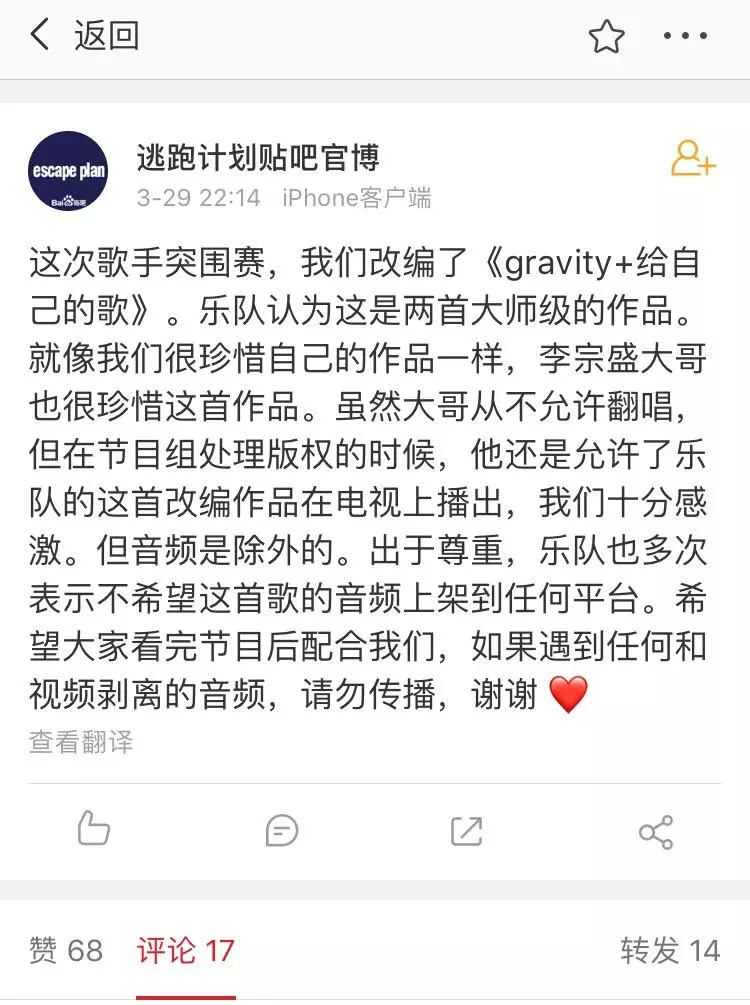

第8期节目中,声入人心男团演唱了张杰的《好想大声说爱你》,由于版权问题在节目网络回放中被剪;第11期杨坤翻唱并改编《浪子回头》,由于仍处于跟华纳音乐的版权洽谈环节,在后期回放中被“一刀切”;第12期突围赛中,逃跑计划翻唱了JohnMayer的《Gravity》和李宗盛的《给自己的歌》,由于未取得全部授权,在节目网络回放中被删减……

逃跑计划未取得全部授权

这一系列侵权事件中,《歌手》究竟侵了什么权?北京勇者律师事务所主任易胜华告诉毒眸,《著作权法》第三十七条中已经明确规定使用他人作品演出,表演者(演员、演出单位)、演出组织者组织演出,均应当取得著作权人许可,并支付报酬。使用改编、翻译、注释、整理已有作品而产生的作品进行演出,应当取得改编、翻译、注释、整理作品的著作权人和原作品的著作权人许可,并支付报酬——这也就意味着任何商业性的翻唱都必须事先征得著作权人的同意,获得授权许可和支付版税。只有完成这些法定程序后,才可以根据约定的条件和要求进行翻唱。《歌手》“先上车,后补票”的行为,显然是不符合法律流程的。

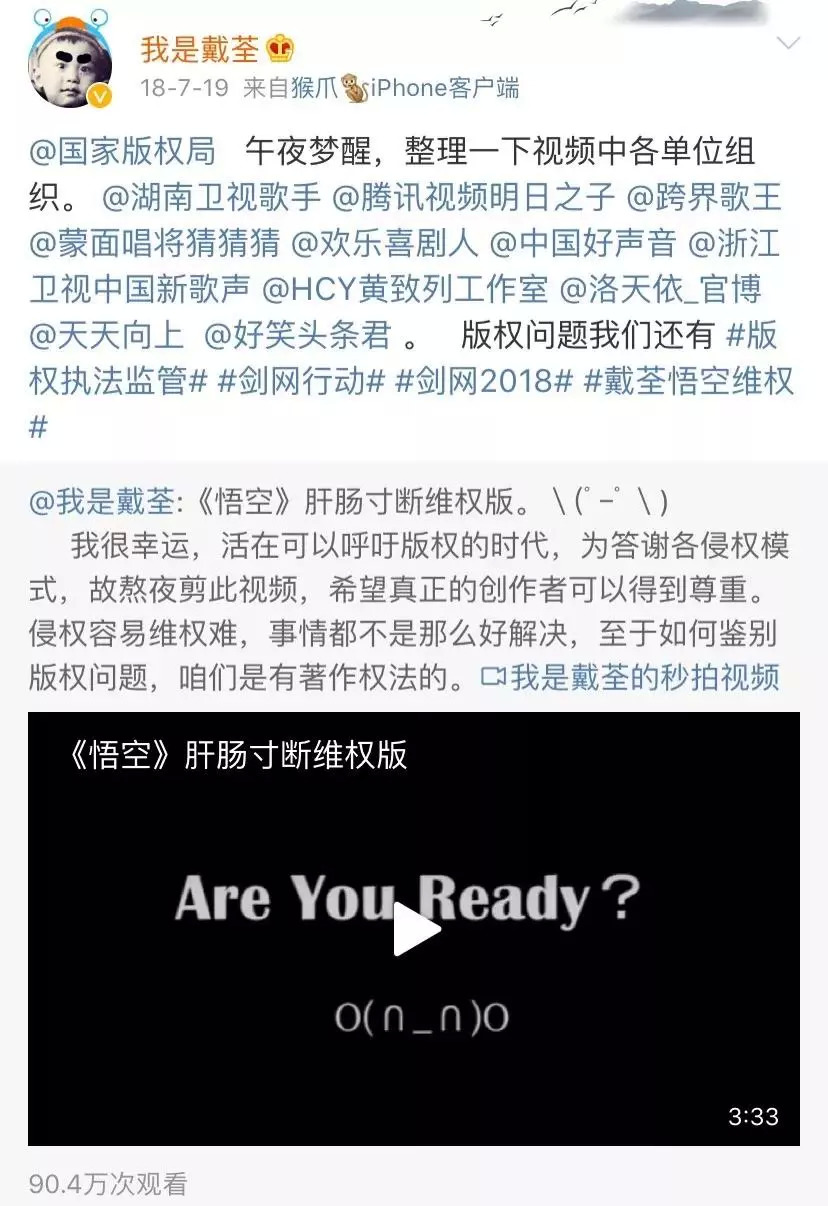

不过,这并非《歌手》一档节目的问题,实际上,国内音乐行业的大大小小侵权事件,可谓从未停歇:如歌手戴荃的成名曲《悟空》被国内多个节目使用、翻唱,但是歌手本人从未收到过任何版权费用;民谣音乐人刘昊霖的《儿时》被吴秀波在《跨界歌王》节目中未经授权直接翻唱,刘昊霖曾在微博上艾特北京卫视与《跨界歌王》节目组,但直至今日,都未得到正面回应……

戴荃微博控诉侵权

为何侵权为何屡禁不止?尤其像《歌手》这样一档国民度极高的音乐节目节目,在开播初期就面临过侵权问题,但随后并未及时遏制,还反复在侵权的边缘试探,接连上演着侵犯音乐人版权的闹剧。

在毒眸看来,这别后最主要的原因在于侵权成本低,但维权流程则复杂很多,成本高昂、却收效甚微。清律律师事务所合伙人郑厚哲律师举例告诉毒眸,如果说平台获得版权许可需要1万元授权费用,及其他的附加的沟通成本等,但如果不获得许可,等到版权人费时费力通过法院判决才只需赔偿8000元,哪种方式对于平台更有利显而易见。对此,北京大成律师事务所律师马识博表示,维权成本高并不意味侵权者就可以随意凌驾于法律之上。

除了法律层面,也存在音乐人圈内曲高和寡,共处一个圈子,在出现侵权后,一部分版权公司和音乐人会碍于情面、共同失声,宁愿损害自己的实际利益、也不愿意站出来维权。

更实际的情况是,一些作品在被翻唱后,热度会迅速升温,为此,一些小众音乐人及版权公司也并不排斥自己的作品被改编、创作,加之早期大众对于著作权的漠视,往往令版权人的维权陷入两难。如李春利老师在面对羽泉侵权案时,身边就有各式各样的声音“别人唱你的歌,不是给你长脸吗?你还要去维权?还有人说,改编得挺好的,为什么你不让人家改?更有人说,你维权是不是想炒作出名,没钱花了,要弄点儿钱?”

不过,随着一系列维权事件的发生,音乐人和大众的法律意识形态逐渐觉醒,这种情况已经有所改善。日前,在索雅音乐官博的维权声明下,有网友直接评论“对,不要怂,就是干”。可即便如此,侵权事件却从未真正消失,《歌手2019》总决赛已落下帷幕,但音乐人的维权之路还很漫长。

评论