文|华商韬略 张凌云

1

近日,西安奔驰女车主因“新车漏油”维权一事引发舆论关注。

这位女车主购买了一辆66万元的奔驰车作为自己30岁生日礼物,新车还未开出4S店,就出现了发动机漏油问题。

为此,4S店不仅没有给出可接受的赔偿方案,而且还在她购车过程中存在“欺骗行为”——逼迫车主缴纳了一笔15200元的金融服务费。

“我全款买得起这辆车,但你们让我做奔驰金融贷款,说利息低。我说我不想贷款,你们各种引诱我买,引诱我买之前有跟我说有金融服务费这么一笔钱吗?没有。”

据女车主录音显示,在财务室付完首付、买完保险后,被要求扫描二维码支付一笔金融服务费。

女车主要求刷卡,被4S店工作人员拒绝,并被晾了20多分钟。因为已经交了首付,女车主无奈之下只好同意支付这笔费用,但并未拿到相关发票。

女车主发出质疑:“请问收费的依据是什么?……是谁代表你们收我这笔钱?……金融服务费,你给我服务什么了?……我不知情的情况下骗取这笔费用,还把钱支付给个人,说明你们奔驰公司避重就轻,胡乱收费,拒不承认……”

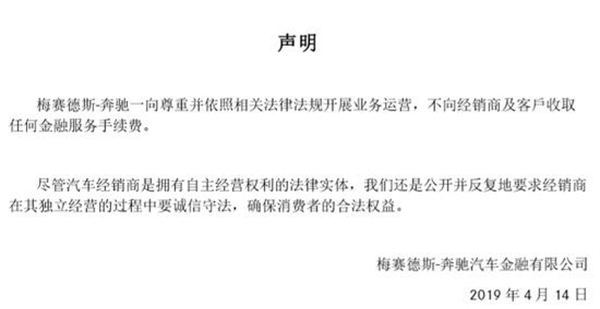

昨日,梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司(以下简称“奔驰金融”)发表声明称,“一向尊重并依照相关法律法规开展业务运营,不向经销商及客户收取任务金融服务手续费”。

据企查查可知,奔驰金融于2005年在北京成立,专注汽车金融服务。戴姆勒股份、戴姆勒大中华区投资有限公司的持股比例分别为52.2%和47.8%,最终收益人戴姆勒股份正是梅赛德斯-奔驰的汽车生产商。

据奔驰中国官网显示,车主有两种金融服务方案可选择,一是“先享后选”方案,支付一定首付,在合同期末可置换、返还或购买座驾;另一种为“金融方案”,首付30%,根据期限选择每月还贷金额,利率仅为3.99%。

奔驰官网并未显示有“金融服务费”这一收费项目。但官网也提到,具体的零售交易价格、产品配置及交易细节请与相关授权经销商协商确定。“交易细节”是否包含“金融服务费”?尚不可知。

2

相较于向银行等金融机构申请贷款而言,汽车金融公司提供的申请门槛更低、放款速度更快,已成为较为主流的汽车分期贷款方式。

尽管中国汽车市场销售下滑,但汽车金融业务却在迅速增长。

据《新京报》报道,奔驰金融在2017年前三季度,其总资产已达到746.32亿元,净收入为12.87亿元。

为了扩大业务,汽车金融公司可能会给予经销商一定的回报,“部分金融服务供应商会向经销商提供佣金、奖励或回扣”。

“汽车金融第一股”东正金融曾表示,豪华品牌汽车经销商通常就转介的每笔成功贷款申请向汽车金融服务提供商收取500元至1000元的一次性费用。

多家媒体采访证实,因为汽车金融公司与4S店之间存在协议,分期贷款购车的利润和销售提成往往高于全款购车。同时,还能有名义向车主收取“金融服务费”等来增加利润空间。

“全款买车就没有这项费用。”某4S店销售人员说,“这个钱既不会给到银行,也不会给到合作的汽车金融公司,更不会奖励给销售人员,完全就是4s店的收入。”

尽管奔驰金融表示并没有收取“金融服务费”,但这已成为4S店的普遍操作。

据界面新闻报道,金融服务费用通常约为汽车售价的3%-5%。或者有固定标价,如马自达、东风日产等4S店收费2000元。

因此,即使车主有能力全款购车,4S店也往往推荐车主分期贷款购买。西安维权女车主正是这样的遭遇。

3

而4S店收费的套路远不止“金融服务费”这一项。

今年3月,媒体就曾曝光过一起西安路虎4S店乱收费的新闻。

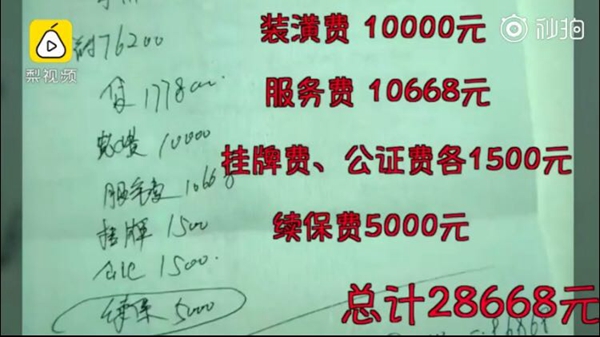

当时那位女车主准备购买一辆路虎发现神行车,交了8000元定金后提车,却发现额外增加了装潢费、服务费、挂牌费、公证费、续保费等一系列费用,将近多出了3万元。

这位女车主也同样被收取了一万多的服务费,“最让我不能理解的是,他们还让我交5000块钱的续保费,就是必须在他们店连续三年买保险,如果不买的话,这个钱就不退了。”

面对女车主的质疑,销售人员竟然大打出手。后经工商部门调解,该路虎4S店才道歉,并免除了这些附加费用。

实际上,4S店的主要利润来源往往不是车辆销售,而是各种名目的收费。

一位经销商曾向媒体透露,总价30万以下的车辆平均利润率是3%~5%左右,车型不同,车辆的利润也不同。

近年来,中国汽车增长放缓,卖车利润越来越低,贷款、保险、维修保养、精品加装等收入成为了4S店的主要支撑。

以最常见的保险费为例。据悉,4S店新车与保险基本上是捆绑销售,而且往往全额没有折扣。而4S店则能从保险公司拿到五折的折扣。

如果遇上前文路虎4S店那样强制三年在店内投保的,完全是一笔不菲的稳定收入。

然而,《汽车销售管理办法》第十条及第十四条有明确规定,售车过程中不得加收附加费用,不得强制购买保险等。

在被媒体曝光之前,这些收费潜规则已经堂而皇之地存在多年。

如今,西安奔驰一事还在持续发酵,随着监管部门和媒体的进一步介入,越来越多的车主站出来维权,宝马等其他汽车品牌也都在纷纷警惕类似的投诉案件。

出了事,汽车品牌或许可以继续将锅推到4S店身上,采取各种公关手段来划清界限、保全自己。

但是唇亡齿寒,如果还继续不正视、不重视、不保护消费者的合法权益,最终受伤的只会是品牌本身。

——END——

图片均来自网络

评论