文|LinkedIn 思小妞

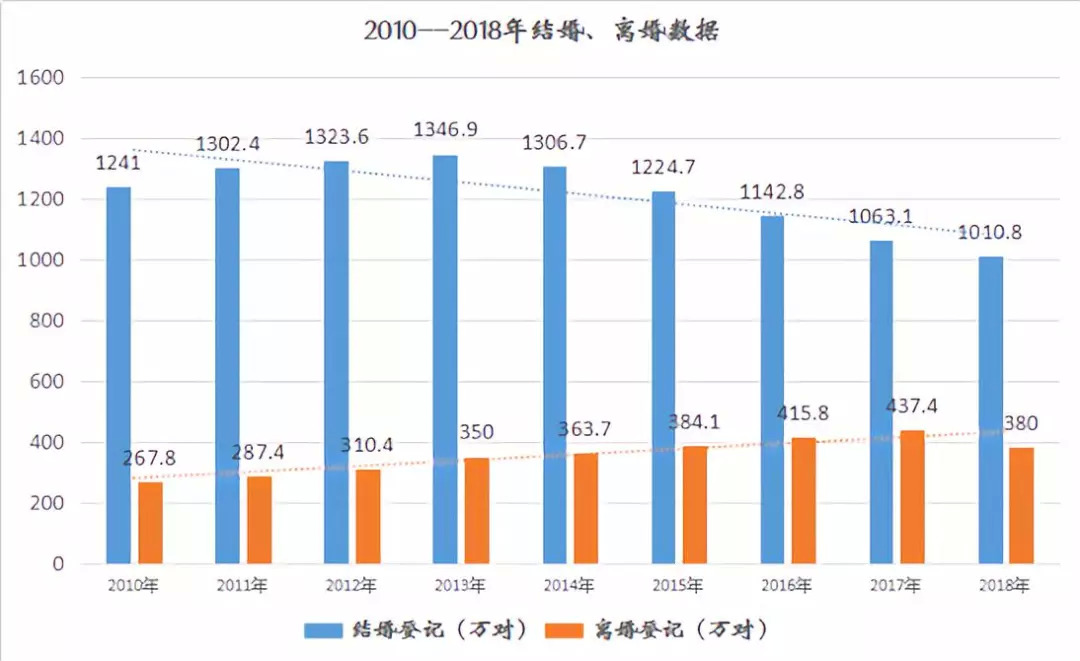

最近,有两个报告上了热搜,其中一份是民政部发布的《2018年4季度各省社会服务统计数据》。

报告显示,2018年全国结婚登记的人又创了新低,而离婚登记的人再次创了新高。

在北上广这样的大城市,离婚率甚至高达35%以上。

而为这组极端数据做出“贡献”的主要群体是90后。去年,“第一批90后加入离婚大军”这个话题就曾在网上引起热议。

根据最高人民法院发布的一份关于离婚纠纷司法大数据的报告显示,婚后2年至7年为婚姻破裂高发期,七年之痒变三年。

另一份受人关注的报告是《2019睡眠状况洞察报告》。

报告显示,48%的95后和35%的90后每天零点之后才睡觉,其中,凌晨1点之后入睡的95后比例高达15%。

一份又一份报告都在证实:这届年轻人不想结婚、报复性熬夜、不愿生娃、30岁不到就因为全身各种小毛病而开始养生……

他们动辄把颓、丧、佛系挂在嘴边,当作三观。看上去,这届年轻人和自己的生活相处得不太好?

非也!我们只是不再轻易对生活摇旗呐喊,切换了与它相处的模式,从一腔热忱变成了“间歇式热爱”。

灶台是冰冷的,“折腾”是热乎乎的

在做饭这件事上,我身边90后的朋友分为两类:一类是没娃的,有食堂的吃食堂,没食堂的三餐基本全靠外卖。

另一类是有娃的,能吃上现成的基本都是托爹妈的福。“民以食为天”这件天大的事,这届年轻人根本不当回事儿。

(微信群沦陷为外卖群)

但偶尔,大家也会心血来潮,自己煎个牛排、配杯红酒,做盘田园沙拉、烘个和风蛋糕,权当是调剂生活,让日子有点甜味。

味道不是关键,重要的是摆盘和滤镜。这届年轻人,对食物的热爱都表现在朋友圈的照片里了。

(下厨这件事,果然还是靠心情和感觉)

在过日子这件事上,我们的灶台是冰冷的,但间歇式热爱发作,也能把生活折腾得热乎乎。

比如,不喜欢打扫房间,两周请一次保洁打扫卫生。但天气好的时候,偶尔也会从里到外来次大扫除。

晒被子、熨衣服、最后还要做一遍断舍离,把自己不(后)需(悔)要(买)的东西处理掉,以便腾出更多空间买买买。

不想随便突破舒适圈,但突然某一天就爱上了“自律”、“上进”。

于是,知识付费、听书、学英语打卡;办健身卡、买装备、跑半马;学一门新技能,python、区块链、小语种,扔起银子来不眨眼。

(朋友圈里“自虐”式打卡)

尽管大多数人坚持不过一个月,但至少我们曾经“自虐过”。有句话说得好,没被虐过的人,不足以谈人生。

吐槽工作比谁都狠,身体却很诚实地坐在电脑前

现在和各路神仙聚会,聊工作上的心酸绝对能迅速让彼此关系升温。在吐槽工作这件事上,是不分行业、头衔和薪资的。

上一辈人的工作状态是朝九晚五、旱涝保收,甘愿成为一颗螺丝钉,拴在大机器上30年。

时至今日,我们的工作情况早已不同往日,“稳定”不再有,有的只是“人格分裂”。

抱怨老板、但手机24小时开机、工作微信随叫随回;

内心多少委屈和不爽,面对甲方时,一定像小太阳一样让他们温暖如春;

对肩周炎、姨妈痛、腰肌劳损等各种生理病痛,采取的策略是扛过一阵儿算一阵,挂号看病不如好好工作。

(朋友圈里最不缺的就是“加班狗”)

我爸妈来上海和我住了一段时间,有一晚眼里带着欣慰和我长谈:

以前爸妈老听你抱怨工作,说加班晚、待遇差、老板没人性。

可现在,我们看你每天为工作忙得热火朝天,晚上10点回到家还能加班2小时,很热爱自己的工作嘛。

而且你最近不是涨工资了么,说明老板很器重你、你工作干得很不错啊。

爸妈哪里知道,我们不喜欢工作是真的,但想要高薪和在公司的话语权也是真的。所以,只好一边喊着人间不值得,一边加班看北上广的凌晨。

外表的“冷漠”,无法掩盖内心的柔软

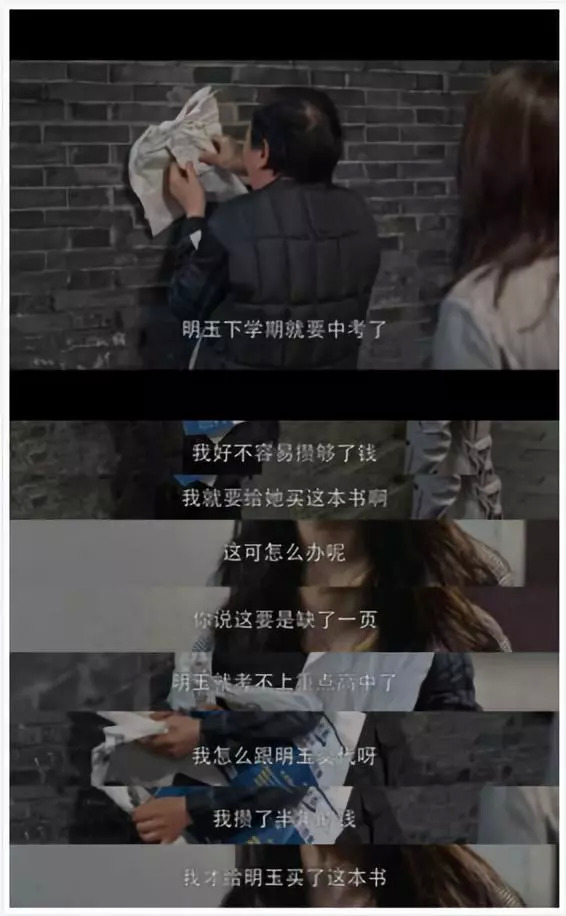

最近大火的电视剧《都挺好》迎来了大结局。作天作地的父亲苏大强在逐渐失去记忆的过程中,依然记得女儿明玉初中的那本练习册。

那个自私、冷漠、耍无赖、装疯卖傻的父亲,忘记了很多事,但最后还是想找女儿,像小时候那样牵着她的手。

很多网友们希望明玉对原生家庭永不原谅,对苏家父子们狠狠报仇打脸。

但是,安排这样的结局,大概编剧也知道儿女和父母的情感向来无法公事公办、黑白分明、杀伐决断。

很多人和父母的关系有点像“低配版”明玉与苏大强的关系,有冲突、怨恨过,但更多的是彼此之间的羁绊与牵挂。

比如,有事不想和爸妈说,几周通不上一次电话,不太愿意去理会他们在微信上问的“在么”;受伤时,也会想起原生家庭在童年种下的阴影。

但每个父亲节、母亲节,还是不忘记给他们送礼物,生日很早就在日历上标好,手机还设置了提醒。

(朋友圈里对父母表达爱意,也是花样百出)

看似“冷漠”的孩子,对父母内心始终是柔软的。这种矛盾的情感相处模式,在爱情和友情上用起来也是得心应手。

和伴侣谈恋爱基本靠微信,约会要看行程。报告上也说了:

这届90后忙到没有性生活。

但和TA在一起时,天雷依然勾地火,间歇“性热爱”;即便不想结婚生子,还是会畅想和身边这个人白头到老。

本以为和朋友、同学的情谊,仅限在朋友圈的浏览和点赞里,但偶尔聚会见面一次,想起当年那些犯二的事儿,心里还是会暖。

暗自庆幸着身边曾经有TA们陪伴。很多事以为自己早已淡忘,回忆时才发现其实很甜。

“间歇”并非“停歇”,而是更聪明地去热爱

“间歇式热爱”看上去有点自相矛盾,但其实是我们适度切换与生活的相处模式,用一种更聪明、轻松的方式去应对人生中的压力和不顺遂。

我们无法每天斗志昂扬地去生活,因为生活中让人糟心的事经常发生,充满了负能量。

偶尔觉得这个世界糟透了的人并不可怕,可怕的是那些只喜欢宣扬和拥抱正能量的人。

因为真正的正能量根本不在于爆棚与否,而是你是否能够学会跟这个糟心的世界和平相处。

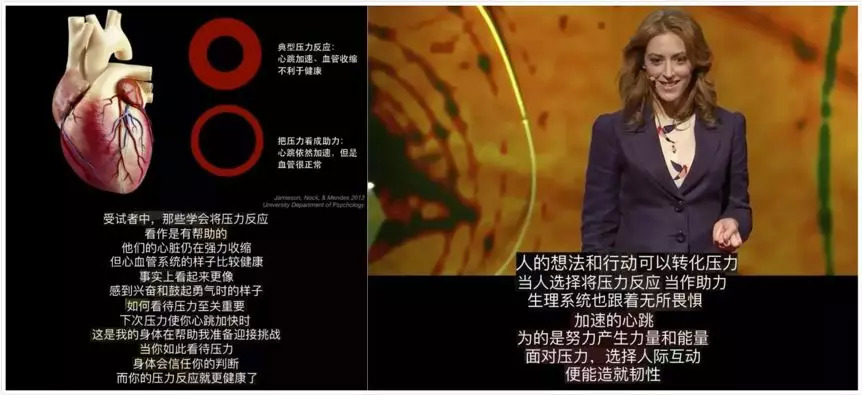

TED有一期很火的演讲“与压力做朋友”,来自斯坦福心理学教授 Kelly McGonigal ,被网友称为“专为负能量拍手叫好”的专家。

她和团队做了一项历时八年的实验,调研了三万人对压力的态度,发现:

那些认为压力对健康有害的人,会经常失眠、内分泌失调,并且诱发癌症或心脏病,最终使得死亡的风险增加了 43%,严重影响身心健康;

相反,同样承受着极大压力、但不认为压力有害的人,死亡的风险非但没有升高,甚至比起那些压力更小的人,他们的死亡风险更低。

“间歇式热爱”正是如此:

我们不盲目背负满腔热忱负重前行,也不轻易陷入悲观厌倦红尘。我们只是隔着一层纱,若即若离地看待生活,然后勇敢去发掘生活中更多的美好。

你干过哪些属于“间歇性热爱”的事?

文中图片、封面图片来自影视截图,为非商业用途使用,如因版权等有疑问,请于本文刊发30日内联系LinkedIn。

2019 领英 保留所有权利

评论