文|文创资讯

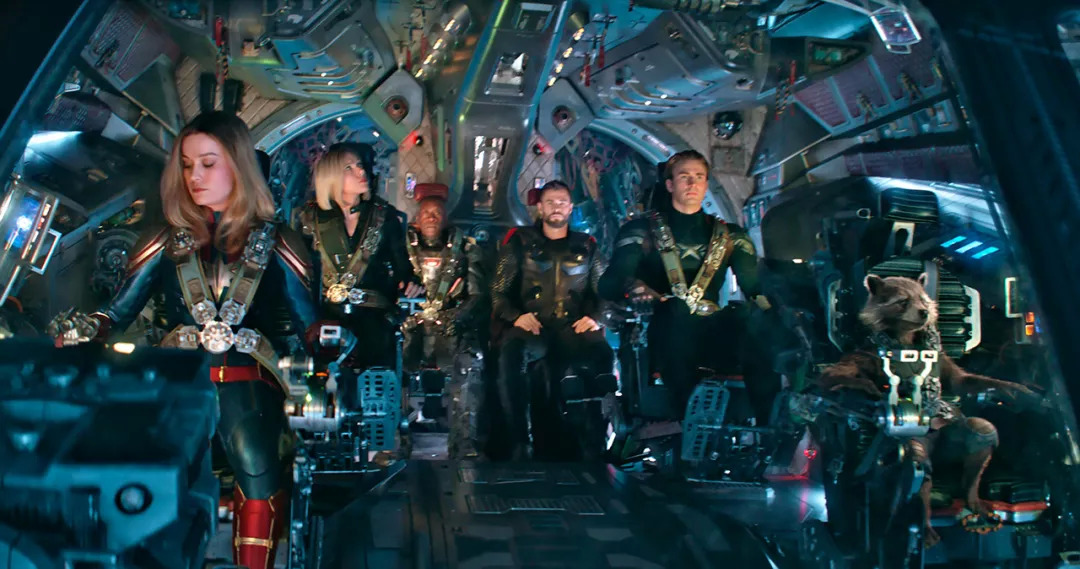

漫威大作《复仇者联盟4:终局之战》自从上映就十分火爆,在国内用时3天20小时52分就收获20亿元金额的票房;春节档上映的国产科幻片《流浪地球》也只用了5天21时55分的时间。

目前,科幻电影正成为中国电影市场的吸金利器。一部科幻电影的精彩与否很大程度上取决于后期特效的处理,这也是《流浪地球》火爆之后,对其特效制作的复盘备受关注的原因之一。

作为电影工业的重要一环,基本上任何类型的影片都离不开特效,而电影特效与电影几乎同时产生,并伴随着电影的发展深入人心。

电影视觉特效,从无意到有心

早期,为了丰富电影的画面感及层次感,电影人会使用一些视觉魔术,产生令观众震惊的幻觉和诡异的效果。

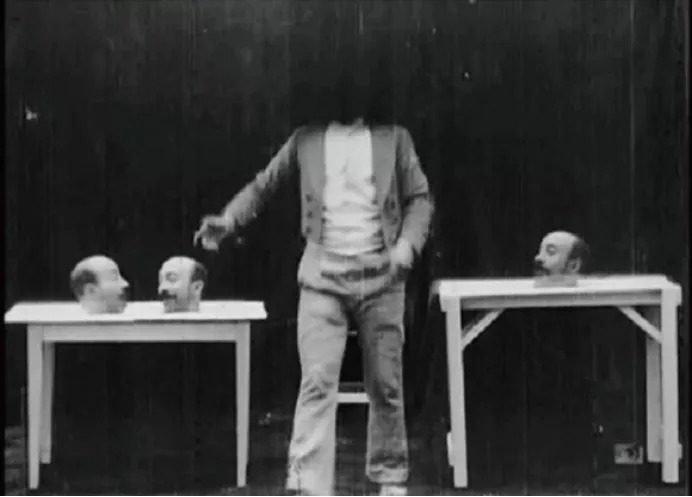

电影人第一次有意识地通过摄像机制作特效,来源于电影史上的一位重要人物——乔治·梅里爱发现的一种技巧——“停机再拍”。这是一种将摄像机的机位和景别固定,拍摄一段时间后停机,随后改动需要拍摄的东西再次拍摄的方法。

借助“停机再拍”可以实现物体变多或凭空消失的效果,《胡迪尼剧院的消失女子》(1896年)、《月球旅行记》(1902年)就是代表。

停机再拍之后,梅里爱还发明了“遮罩与多重曝光”技术,即将一块玻璃涂黑作为遮罩,用它挡住镜头的一部分进行拍摄,拍摄完毕后将胶卷倒回,用遮罩挡住另一部分再次拍摄,多次曝光之后,不同的画面就会出现在同一副胶卷上。

利用这一技术,他拍出了《一个顶四》(1898年),美国导演埃德温·S·波特则利用这一技术拍出了《火车大劫案》(1903年)。

此外,梅里爱还创造出了快动作、慢动作、叠印、淡出、淡入等特技摄影,进一步将电影剪辑从技术变为艺术,他也被誉为电影史上的“魔幻大师”。

在梅里爱之后,特效大师诺曼道恩发明了玻璃遮罩绘景技术,该技术盛行于整个好莱坞“黄金时代”(1929-1959),并沿用至今。

玻璃遮罩绘景技术,顾名思义,就是将一块画有场景的玻璃板放置于摄影目标和摄像机之间,借此营造出置身真实场景的观感。借助这一技术才有了《金刚》中的骷髅岛、《绿野仙踪》中的悲翠城、《公民凯恩》中的仙那度、《人猿星球》中的自由女神像等,这种技术避免了大型建筑物的置景成本,并成功地塑造了诸多令人叹为观止的画面,甚至现如今詹姆斯卡梅隆,彼得杰克逊等知名导演还热衷于这种传统的绘景技术。

以这种遮罩技术为基础,后来还延伸出了动态遮罩技术、蓝幕技术、黄幕技术以及现如今的数字绿幕技术。

除了通过摄影技巧达到特效制作之外,微缩模型也是电影人常用的手段。微缩模型就是将不可能实际拍摄到的布景、建筑物、城市景观、宇宙飞船等,通过各种材料如金属、木材、塑料、橡胶、石膏、皮革、硬纸、玻璃等制作出来。为了画面的真实感,这些微缩模型必须严格注意比例尺寸和表面质感。

这一技术除了在早期的《金刚》《林则徐》《火烧圆明园》出现过之外,现还在在各类电影的拍摄中广泛运用,如《指环王》《阿凡达》《变形金刚》《星际穿越》《银翼杀手2049》《盗梦空间》《布达佩斯大饭店》《哈利波特》等。

伴随着CG、动作捕捉等新技术的发展,电影迎来了数字特效时代,各种依靠特效制作出来的场面宏大、精益求精的电影作品相继涌现,为观众营造了一个独一无二又异乎寻常的视觉盛宴。

CG影视动画,是借助计算机来制作动画的技术。最为常见的CG动画莫过于用Maya等软件制作风雨雷电、山崩地裂、幽灵出没、异形、房屋倒塌、火山爆发、海啸等一些实际拍摄或道具无法完成的效果,也可以制作出各种仿真的角色如《冰河世纪》中的松鼠、《星球大战》中的Yoda大师等。

说起CG特效,就不得不提维塔数码。在《阿凡达》之后,维塔数码借助头戴式摄像头以及改进的软件算法,完美解决了演员面部表情高精度采集的问题。从那以后,头戴式摄像头成为了动作捕捉的标配。于是,《霍比特人》三部曲、《猩球崛起2:黎明之战》、《猩球崛起3:终极之战》及《阿丽塔:战斗天使》等每一部作品都代表着维塔数码动作捕捉技术的飞跃式发展。

可以说,伴随着电影的发展,电影特效技术在日臻完善,也为观众带来了诸多审美乐趣。其背后也凝聚着电影人的智慧与坚持。现如今,站在前人肩膀上,如何能够将特效运用的更好,值得所有电影人思索。

站在前人的肩膀上,如何将特效运用得更好?

经过百余年发展,电影特效如今已成为电影艺术的重要组成部分。然而,对于国产电影来说,其特效运用却经常被诟病,电影质量与好莱坞电影相比,缺乏核心竞争力。由此,如何才能将特效运用的更好,值得每个电影人深思。

在前不久的北京国际电影节上,宝琳创展CEO郑胤认为,中国的特效在技术上并不输给好莱坞,“如果我们的条件和他们的条件是一样的话,在技术上是没有差异的,所谓的条件是时间和成本的预算,在准备过程中,研发和开发的时间周期。”确实,《流浪地球》投资仅3亿元,远低于国内大片6亿元至8亿元的平均水平,更难以与好莱坞上亿美元的投资相比较。

《流浪地球》太空舱内部通道图

历经百年发展,中国电影与好莱坞电影在特效技术方面的制约不是很大,最为重要的差距体现在特效在电影工业的参与程度。按照好莱坞电影制作标准体系,在电影开拍甚至前期筹备阶段,特效团队就已经进入到电影的创作当中,这比国内这种直到影片后期合成阶段才引入特效的模式相比,显然更为合理,更何况特效团队参与的早晚直接影响到一部电影的视觉优化质量。同时,在电影制作团队中,还需要有一个特效总监对特效制作全程全权把关,既可以分担导演的压力,也可以用专业的眼光对电影视效进行视觉辅导,这在国内往往是导演兼任。可以说,视效团队参与电影创作的层次越深入,也就越能发挥出技术所能带来的艺术美感。

特效是技术也是艺术,需要做到技术与艺术的平衡。纵观市场份额高的几部电影,其特效往往占据很大的份额。虽然没有特效是万万不能的,但是特效也不是万能的。特效在影片中恰如其分的呈现,才能够为影片增光添彩,否则再高的特效技能的呈现也只能是为了特效而特效,失去了电影本身的艺术特征及精髓。由此,坚持特效为电影服务,需要透彻地了解到电影真正需要的效果如何,从而为提高电影质量、发掘电影本身的魅力而服务。

创新与匠心。《猩球崛起3》中,猩猩的近百万根毛发是一根一根种上去的,《阿丽塔:战斗天使》中,阿丽塔的一只眼睛由将近900万个像素制作,其近景镜头更是完整地创建了包括虹膜内的丝模型在内的整个眼球结构。这就是电影人的坚持,更是电影人的匠心。做电影的人往往有一种近乎执着的较真,做电影特效的人更甚,这种较真带来了电影特效的一次次创新,也实现了电影艺术与技术的完美结合。

伴随着电影特效技术的一次次突破,站在前人的肩膀上,国内电影人的平台更为广阔,既有高质量的特效为支撑,更有中国文化的实力支撑,相信伴随着不断成熟的电影工业体系的建立,加上电影人固有的坚持与创新,中国电影的未来之路一定更加光明灿烂。

评论