文|AI说

2019年5月,自动驾驶技术公司Cruise宣布,获得11.5亿美元(约合人民币77.9亿元)的股权投资。此轮投资来自包括普信(T. Rowe PriceAssociates, Inc.)旗下基金和客户在内的机构投资者,以及通用汽车、软银愿景基金和本田汽车等Cruise现有合作伙伴。本轮投资后Cruise估值将上升至190亿美元(约合人民币1286.3亿元)。

190亿美元是什么概念呢?吉利汽车估值1064亿元,长城估值766亿元,国内主打科技的蔚来、小鹏、车和家三者加起来的总值也仅仅只有Cruise的一半左右。Cruise的一系列现象说明,自动驾驶产业已经即将从嗷嗷待哺的“萌芽“成长为含苞待放的花骨朵。经过这几年的运筹帷幄,各大公司即将迎来自动化驾驶的规模化竞争,据麦肯锡2018年研究报告称,中国未来可能成为全球最大的自动驾驶市场,至2030年,自动驾驶相关的新车销售及出行服务创收将超过5000亿美元。

传统厂商or科技新贵?

一项技术的产生,离不开软硬件的发展,目前一个成熟的自动驾驶技术硬件离不开传感器、雷达、摄像头、转向控制器、GPS等,而软件方面则依赖计算机视觉、路径规划、速度规划、V2X等一系列复杂的技术。

在评判标准上,国际自动机工程师学会(SAEInternational)将自动化驾驶分为了5个层级:

L0级,以人工驾控为主,加入ABS防锁死刹车、TRC系统等提供安全性的技术;

L1级,单一方向(纵向或横向)的驾驶辅助控制,比如应用最为广泛的ACC自适应巡航控制,和LKA主动车道保持;

L2级,部分自动化驾驶,如特斯拉AutoPilot,系统可自动控制油门、刹车和跟车行驶。

L3级,有条件的自动化驾驶,自动系统在某些条件下可以完全负责整个车辆的操控,但是当遇到紧急情况,还是需要司机对车辆进行接管;

L4级,高度自动化的自动驾驶,车辆将在目的地设置后自主行驶,驾驶员只需在特定区域进行人工干预;

L5级,完全自动驾驶,即无人驾驶,此时自动系统在无需人协助的情况下,依旧都能完成所有的驾驶任务。

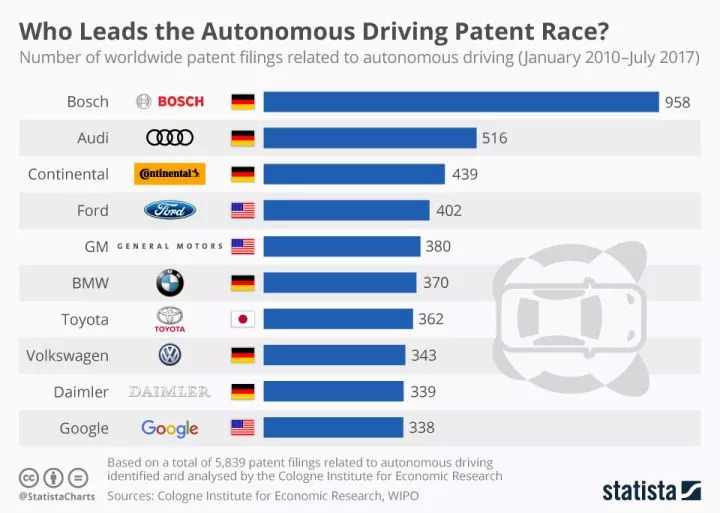

传统汽车厂商如奥迪、凯迪拉克、奔驰和宝马已经量产了拥有自动驾驶或半自动驾驶技术。汽车厂商的优势在于他们可能更加务实,他们注重的是技术落地而不是单纯展示最新的研究成果。就光量产这一点,很多科技公司就鞭长莫及。最令人感到意外的是,传统车企对于自动驾驶领域的专利数量并不落后于像Google这种科技巨头公司。

而科技公司的优势在于拥有大量的资金,人才,并且没有量产的压力,敢于在技术上直接进行L4甚至L5的突破,这也是为什么往往这几年的新技术都来自于科技公司。路透社曾经打了个这样的比方:“传统车企和科技公司之间就像两只不得不拥抱的刺猬。”事实上它们也确实这么做了。

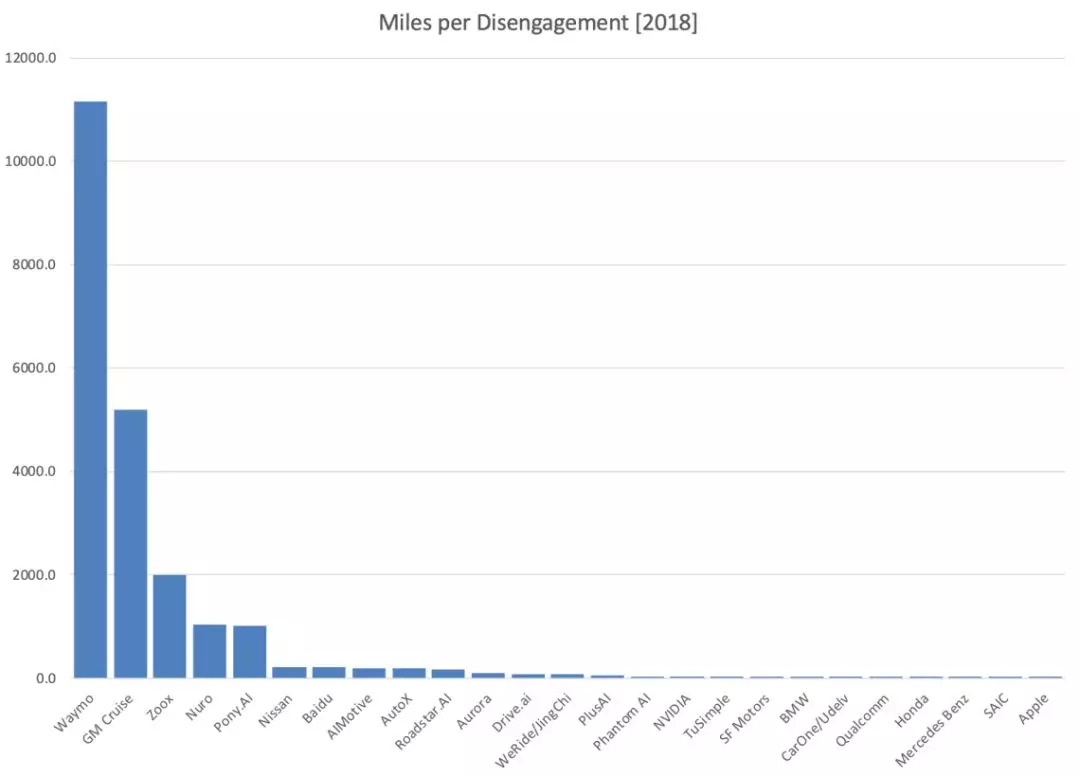

目前各品牌厂商的智能汽车产品大多处于L1、L2级别,并开始向L3过渡。那么目前哪家公司的无人驾驶技术更好呢?我们可以参考2018年加州机动车管理处(DMV)给出的年度报告:

(图为平均跑多远需要被接管,数字越多越好)

该报告对包括国内公司Pony.AI、百度等28家自动驾驶公司进行考察,考察的指标为需要被接管的最大行驶距离,从图表中来看,Google旗下的Waymo一骑绝尘遥遥领先其他的公司,国内Pony.AI的表现也很不错,令人吃惊的是,Apple和Uber分别取得1.8km和0.6km的最差成绩。

自动驾驶时代,烽火连天,诸侯争霸

首先我们不得不提的就是特斯拉,在自动驾驶系统2.0之后,特斯拉就与英伟达“分手“开始自给自足模式,从汽车到自动驾驶系统通通自己制造。随着这段时间负面消息不断,马斯克也在近日决定重组自动驾驶团队,重新执掌大权。

英伟达自CES2016年推出了NvidiaDrive PX2平台后,就确定了其在自动驾驶的技术垄断地位。归根结底是因自动驾驶所需要的深度学习、传感器融合、计算机视觉等关键要素通通离不开它。

亚马逊则选择专心于专利申请并与传统车企合作。事实上近几年亚马逊以投资花费数十亿美元以用于研发申请有关自动驾驶专利,并在CES2018宣布与丰田合作,凭借亚马逊先进的技术和丰田的更为成熟的造车经验,双方将设计一款多功能、自主小型货车——电子调色板(e-Palette),用于运送货物、人员甚至移动办公室,E-Palette将计划于东京2020奥运会上首次推出。

而目前自动驾驶技术表现最为优异的Waymo自2016年开始与菲亚特克莱斯勒合作,作为其第一个汽车合作伙伴,Waymo为其定制的克莱斯勒太平洋小型货车,在美国公共道路上累计行驶了25亿公里,完成了超过25000个问题场景和20000个不同的单独测试轨道。

通用汽车收购了Sidecar的资产,并收购了Cruise公司,从结果上来看,Cruise的自动驾驶技术已经成为融资最多的公司,而作为通用的子公司,通用在自动驾驶的发展定能受到很多技术上的红利。

而宝马则与英特尔和Mobileye联盟,Mobileye作为第一批自动驾驶视觉领域芯片的制造商,也是特斯拉自动驾驶系统1.0芯片的提供者,在道路体验管理(REM)地图平台有诸多合作伙伴,宝马希望将2021年第一辆自动驾驶汽车——宝马iNEXT投入市场。

原德尔福汽车公司后更名为Aptiv更加专注于软硬件的研究和开发,Aptiv创建了一个软件和传感器系统,并与打车公司Lyft公司合作,计划明年年底前“量产”其自动驾驶技术系统。

百度的Apollo平台已与国内众多车企建立了关系,其中包括奇瑞、比亚迪还有北汽。并将建立一个以合作为中心的生态体系。

微软相比其他巨头公司显得迟疑了不少,微软并没有向亚马逊谷歌那样与传统车企联系密切,而是向这些汽车制造商提供技术援助,2017年,微软宣布将开始将使用百度的Apollo自驾车平台的自动驾驶公司提供Azure云服务。

商用可能是自动驾驶时代的答案

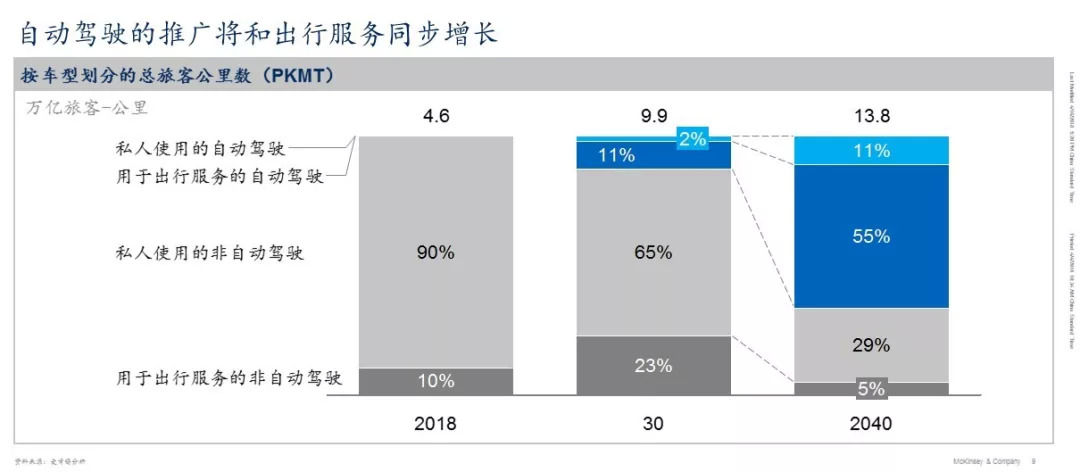

从几年前大家还在讨论“自动驾驶是否噱头大于实际”到如今国内外厂商都争先向政府申请上路牌照,自动驾驶技术下蕴藏的巨大市场已经越来越为人们看到。据麦肯锡2018年研究报告称,至2030年,出行服务提供商部署的自动驾驶车辆将占PKMT(总旅客公里数)的11%,私人拥有的自动驾驶车辆将占2%。至2040年,出行服务提供商对PKMT的占比将高达55%,私人拥有的自动驾驶车辆仅占11%。

(图片来源麦肯锡)

越来越多厂商意识到公共交通,打车,货运配送等服务对自动驾驶的需求更为迫切,以货运为例,目前大型货物运输的痛点有:

-

司机人工成本占总成本比例高达30-40%(美国更高,占到50%);

-

交通事故发生率高,且多为使用手机、疲劳驾驶等人为原因;

-

对司机资质和经验要求高,符合要求司机稀缺,工作强度大;

-

人工管理成本高,劳工纠纷严重影响物流行业运营效率;

因此自动驾驶在商用车领域可能会比乘用车更早、更普及,沃尔沃,Otto、特斯拉等早就先后推出其配备自动驾驶系统的无人卡车。而在这块新兴市场,其他公司也已经通过合作、结盟等多个形式来开始探索其中蕴含的商机。

牌照等于先机?

每个开发商都希望自己成为第一个政府批准的自主叫车服务,谁先进入对未来瓜分市场无疑是巨大的优势。谷歌旗下的Waymo与打车公司Lyft合作,最先获得政府批准,在加州凤凰城运营一个完全无人驾驶的车队,Waymo也无疑成为美国第一个真正吃螃蟹的公司, Waymo做了大量准备工作,对凤凰城这一区域,Waymo非常熟悉,即便如此,在试运营之前,Waymo依旧是做了大量的测试,具体反馈如何,我们还是等几个月后再看具体表现。

Lyft还与Aptiv建立合作,在拉斯维加斯使用了20辆自动驾驶汽车来接送乘客,而同样是打车品牌Uber在这件事上就不顺利得多,自2018年3月,Uber自动驾驶汽车撞死行人后,Uber在自动驾驶领域的发展就远远落后于其他公司,仅0.6km就需要接管的数据也很难真正投入市场使用,最令人担心的是受之前负面新闻的影响,Uber很可能拿不到监管部门的上路牌照。

同样受到负面新闻影响不断的马斯克,在今年重组自动驾驶团队后,更是声称,特斯拉将于2019年底创造一个“功能完整”的自动驾驶特斯拉,这辆特斯拉可以让驾驶员放心入睡,这两项技术都将与2020年底获得监管部门的批准,马斯克对此深信不疑,这究竟是马斯克转移舆论压力的策略,还是真的胸有成竹,同样需要等到今年年底才见分晓。

作为技术第二的Cruise,其市值已经说明了一切,虽然近日被爆出技术上出现漏洞,但在强大的资金人才支持下,Cruise很有可能是继Waymo后第二个拿到美国政府批准的公司。

苹果则推出了“泰坦计划”,目前对此计划,苹果一直持保密态度,媒体对此也是众说纷纭,不过苹果在2018年建立其自动驾驶车队,至今已有超过50辆车正式上路,并在加州DMV注册,这将让苹果成为该州第三大自主测试车队(仅次于GM Vruise和Waymo)。

国内方面,百度遥遥领先其他公司,在北京已获得最多T3级别牌照,(目前只有百度、滴滴、腾讯、Pony.AI获得T3牌照)并于今年在长沙投入100辆自动驾驶出租车,这也是中国第一批自动驾驶出租车。

群雄逐鹿,谁主沉浮

随着大量资本技术的涌入,自动驾驶时代,人的出行方式和汽车行业商业模式可能会发生天翻地覆的变化,无论是科技巨头,还是传统汽车行业亦或是新型创业公司,大家有钱出钱,有技术出技术,每个人都希望从未来这块超级巨大的蛋糕中分一杯羹。高盛估计,在出行很有可能将成为一种服务的未来,个人的购车比例会显著下降,汽车所有权会更多归于车队和共享网络。

每一次行业的颠覆,都将迎来一次大洗牌,在自动驾驶时代科技新贵Waymo遥遥领先其他科技公司,哪怕是亚马逊,苹果,而Lyft也想借助与其合作打压自己的竞争对手Uber。国内方面,滴滴在自己最熟悉的打车领域被百度抢占了先机,笑到最后的会是自给自足的特斯拉吗?又或者是综合实力最强的Waymo?还是在中国先拔头筹的百度?只有时间才会给我们答案,但是至少有一点,它离我们不远了。

评论