文|德怀特·加纳

“所有这些工作,”我抱怨说,“都在毁灭我的嗨点。”丹尼斯 · 约翰逊在《耶稣之子》这样写道。

雅虎前 CEO 玛丽莎 · 梅尔

几年前,雅虎前 CEO 玛丽莎 · 梅尔在接受采访时,把美国上游阶级的拼命文化定义到了一个新的高度。每周工作 130 个小时不是问题,她解释道,“如果你能从战略的高度合理安排自己的睡觉洗澡时间和入厕频次。”这种直白的声明很好地诠释了她的畅销励志回忆作品《又累又脏还要憋住便便》,画面感十足。

我并不是在挑刺。男人总是对女人敢于自己做主或者发表强势的言论有着略带恶意的偏见。

但我最近在读另一个成功过头者的采访时,不禁又联想起了梅尔令人印象深刻的语录。这次的主角是一位传奇的杂志编辑,每周也工作 130 个小时。他在采访中细细讲述了自己选择退出工作了 15 年的杂志《纽约》的原因。“我想知道,”他说,“生活中少一些野心会是什么样。”这句话击中了我和周围不少人的心弦。它带着一种全新的认知和一些嫉妒击穿了很多心灵。

我们工作有多拼?

从儿时起,我就是个几近疯狂的阅读者、写作者和新闻工作者,你也可以说,我是个野心家。我做过的所有工作都是我想做的。通常每周干满七天,甚至在不需要我的时候也在工作。我很少会做那些不能在文学上给我带来高回报的事情,尽管就像诺拉 · 依弗朗 (Nor Ephron,好莱坞著名编剧) 所说,一切文字工作 “都是抄袭”。

我很幸运可以做自己喜欢做的事情。我一直奉信鲍勃 · 迪伦的那个信条,“一个人如果能在早上醒来晚上入眠之间所有时间都在做自己想做的事情,他就是幸福的。”但是我这四十多年过得近乎疯狂,以至于有些时候我会担心自己。

英国诗人菲利普 · 拉金 (Philip Larkin)

我有些时候会想起英国诗人菲利普 · 拉金 (Philip Larkin) 写给心爱女人的那首打油诗“: 早晨、中午和讨厌的夜晚 / 一个星期可恶的七天 / 我像个奴隶一般拼命干—尽管搞不好任何一个疯子都能胜任 / 直到翘辫子那一天 / 混蛋混蛋真混蛋。”

我不是那种每次进电梯都会疯按好几遍 “关门” 键的傻瓜。但是工作狂属性和些许不耐心已经被深深植入了我的基因。我的祖父在西弗吉尼亚州的马里昂县全天无休地工作。他先是在矿上工作,回到家洗个澡后系上领带接着跑去他的房地产公司干上一下午; 我父亲是一位银行家和律师,每天都要工作六七天。他很成功,最终把我们全家从西弗吉尼亚州带到了海风飘拂的佛罗里达。

他们让我深感自豪,但他们的奇迹有时也会让我感到恐惧,让我为自己的身体健康和精神健康隐隐担忧。

对于我来说,放松真的很难。也许这就是为什么晚间的那些仪式—好的鸡尾酒,一顿还不错的晚餐,或许一些治愈的烛灯—对我来说不可或缺吧。几杯金酒下肚,我也会在面红耳赤之际为忙碌的工作日画上句号。就像布可夫斯基在谈到自己夜间饮酒时说的那样,这是晚间的小规模自杀。“忘掉今天的你,”酒精会悄悄地说,“期待明天的你变得更好吧。”

有研究报告指出,出生于 1981 年到 1996 年之间的千禧一代看上去都像是悲惨不堪的二足动物,有着慢性过劳综合征倾向,一位专栏记者将这种现象命名为 “劳碌之光”。

这一代人出生在一个工作不稳定和负债累累的年代,所以办公室里的成功看起来比生活中任何其他事情都要重要,包括友谊和善良。我很同情他们,但他们依然朝着错误的方向标奋力前行。他们一定没听过导演约翰 · 沃特斯(John Waters) 的那句格言“: 真正的财富从来不会和混蛋为伍。”

在想象自己过上那种没有野心的生活时,我想起了两个好朋友—他们是我认识的最开心的人,也从没过分地投入到工作中,这一点丝毫都不让我意外。他们每天都很快乐,从来不会像批评家塞默尔 · 克林 (Seymou Krim) 说的那样“无法找到一副专业的皮囊来包裹他们疯狂涌动的灵魂”。因为他们总能在工作之外的生活—尤其是友谊中—找寻到生活的意义。

艾丽花了许多时间思考并决定她到底想做什么,而当她发现之时,已经成为了一位木匠大师—这如同天启一般揭示了命运为她安排的使命。艾丽和威尔敢于放手让生活自己确定方向,像是马克 · 吐温笔下逍遥自在的哈克贝利 · 费恩,而不是他的好朋友汤姆 · 索亚。艾丽和威尔是友谊的鉴赏家,生命中有了他们,我倍感幸运。

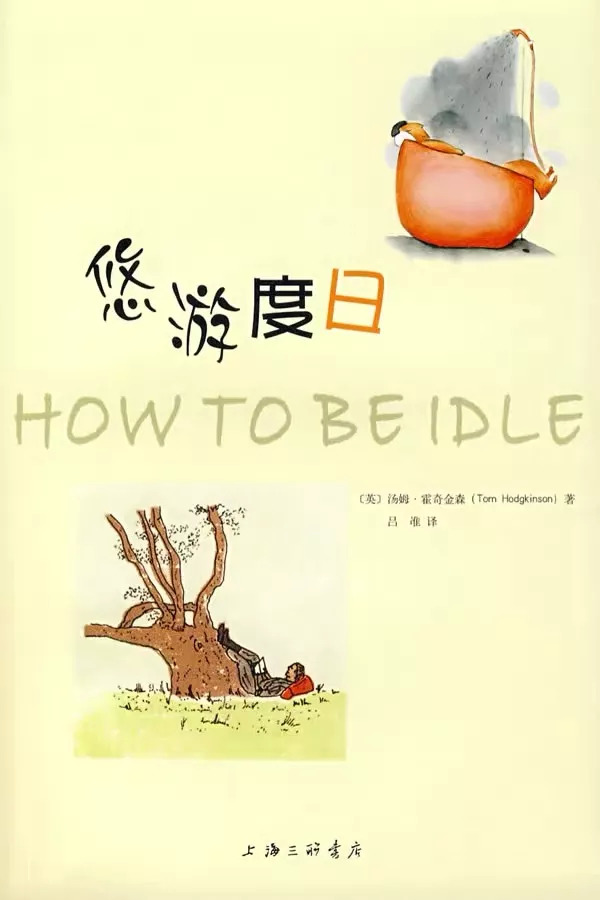

《悠游度日》

很多时候,当我需要给自己一些呼吸的空间时,我会去一本 2005 年出版的书中寻找灵感。这本书名叫作《悠游度日》,作者是值得尊敬的英国人汤姆 · 霍金森(Tom Hodgkinson) — 我建议千禧一代可以在圣诞节的时候互赠这本书作为礼物(这样霍金森就会给我 10% 的回扣了)。

在这本书的序言里,霍金森坚信,人们需要“恢复文学、诗歌和哲学的另一种传统,这种传统告诉人们,惬意闲暇的生活不仅仅是舒适的,更是幸福生活中至关重要的一环。

我们的灵感从何而来? 我们什么时候做梦? 我们什么时候感到快乐? 显然不是在我们焦虑地盯着电脑屏幕担心老板会如何评论我们的工作的时候,它一定是存在于我们自由放松的状态中,存在于仅属于我们自己的时间里,存在于我们做着我们爱做的事情的过程中”。

《悠游度日》带我们领略了一个悠懒闲散的完美一日—熟睡,面对宿醉的状态(作者建议我们学着去享受这个过程),吃一顿悠长的午餐,睡个午觉,钓鱼,抽烟,四处走走,喝点小酒,做个爱,聊聊天,这些都是打发日子的美事。

这本书重新向我们介绍了一些历史上知名的“闲散人士”,比如写有《我只是在睡觉》,《我好累》和《看着轮子转了一圈又一圈》的约翰 · 列侬,他甚至有一次和小野洋子卧床一整个礼拜,据说是为了世界和平。

约翰 · 列侬和小野洋子

另一个知名 “闲散人士” 是著名的诗人沃尔特 · 惠特曼,他这样写道:“我真是太爱那些浪子了! 在所有人类里,没有人能和那些纯正的与生俱来的浪子相提并论。当我说浪子的时候,我的意思就是真正的浪子,而不是一个间歇性偷懒的小伙,比如今天工作了 12 或者 14 个小时,明天懒懒散散闲一天的那种。我一点都不支持这样的半吊子的行为。我说的是那种冷静的、淡定的、彻彻底底的懒惰的孩子,他们来自远古,身披荣耀,我对他们的崇敬远高于那些暴发户、花花公子和政坛圣人。”

今早,我甚至犹豫过要不要干脆在白天喝上一杯,然后将给《时尚先生》这个专栏写稿子的事放到脑后,用这种方法向惠特曼和霍金森致敬—我相信他俩一定能理解我。但是我的编辑对我说,赶快把稿子写完,哪怕我很累,很脏,没洗澡,而且便意浓浓。

美术编辑:李翘楚

本文内容刊于《时尚先生Esquire》六月刊

评论