文 | 桃李在线

抖音已成为在线教育公司营销的新阵地。

笔者有一天闲来无事打开抖音时,不多久就刷到了“英语流利说”的广告短视频,之后发现,其他很多在线教育公司也在抖音上投放了广告。与此同时,笔者明显感觉到,与数月前相比,抖音上的总体广告数量也在不断增加。

规模、流量和获客是在线教育企业发展的重要驱动力,在运营成本高企、盈利困难的情况下,教育公司纷纷寻求新的流量增长高地,除了微信、百度等渠道外,抖音短视频平台成为新的营销阵地。

分析认为,教育企业砸重金在抖音上做营销,折射出的是对规模增长需求的流量压力,本质在于在线教育企业一直以来存在的“获客难、获客成本高”问题。

短视频+教育成流量新风口

在规模增长的压力驱动下,教培行业开始寻找流量增长的新风口。

短视频是当下最流行的互联网产物,其中以抖音的用户量最为庞大。为了搭乘短视频东风、分享平台的流量红利,不少在线教育企业纷纷将营销触角伸向抖音。

相关数据显示,从2018年底到2019年上半年,包括数十家头部公司在内的1500多家在线教育公司,开始在抖音集中投放信息流广告。新榜学院统计的数据,抖音的教育广告主数量月均增长达到325%,信息流广告消耗月均增长达到762%。

为了获客,教育企业砸重金做广告,据介绍,抖音上的教育广告大户以K12学科辅导、英语语言培训和成人职业教育为主要阵营,投放量级从单月数十万、数百万元,到数千万甚至数亿元不等。甚至,有内部人士表示,在暑假培训的高峰时期,仅学科辅导的“重点客户”一天的广告费用就可以达到两三千万元人民币。

资本热加速品牌争夺战,而在线教育比线下教育更重视营销。

做大规模最重要

拼规模、拼速度,是互联网+时期各家企业最常见的打法,如今,在线教育行业也正在沿用这种路径。对他们来说,转化率、盈利都不是当下最关键的,如何将规模做大、获得一级市场关注和投资是当务之急。

艾瑞咨询的报告显示,2018年我国在线教育市场规模达到2517.6亿元,同比增长25.7%,预计未来3-5年市场规模增速保持在16-24%之间,增速持续降低但增长势头保持稳健。

尽管市场规模、企业营收在逐年增长,但整个在线教育行业仍然表现出高度分散的特性,即便是头部几家平台,如果按照其体量计算,也远未达到行业垄断的地步,市场占有率也不高,这说明行业的竞争格局远未定型,品牌争夺仍然很激烈。

再加上,从2018年下半年开始,相继出台的各项监管政策法规,也让教育企业的合规压力攀升,行业不确定性加剧,导致融资开始向头部平台集中,这就被迫要求中小平台必须先做大规模,获得市场关注和资金支持,才能活下来。

花钱买口碑、获客高于转化率和盈利的要求,事实上,就单单线上教育而言,亏损已经是大部分公司的常态,而这种烧钱营销的模式又加剧了亏损的规模。在线教育公司深陷“规模不经济”的质疑声中,至今也没能找到很好的商业模式。

据艾瑞统计和核算,2018年我国在线教育市场占整体教育市场营收规模的比例不超过10%,线下教育仍占据主流地位。

做流量、做数据是毒药,也只能缓解一时一刻的焦虑。

抖音的优势在哪里?

在线教育公司之所以选择在时下最热门的短视频平台抖音做宣传,也是看准了抖音的用户流量规模。

据抖音官方数据显示,截至2019年1月,抖音国内日活跃用户(DAU)已经突破2.5亿,月活跃用户已突破(MAU)5亿。

抖音现在是当之无愧的流量宠儿。

对比一下数据更能发现这种趋势。去年10月,抖音国内的日活跃用户突破2亿,月活跃用户突破4亿。这就是说,在短短两个月的时间里,抖音的日活和月活都快速增长了25%。

除此以外,整个头条系在与流量巨头腾讯系PK时,也看到了前者的增长优势。

据相关数据,头条系的总日活跃用户(DAU)已超过4亿,月活跃用户(MAU)超过8亿。

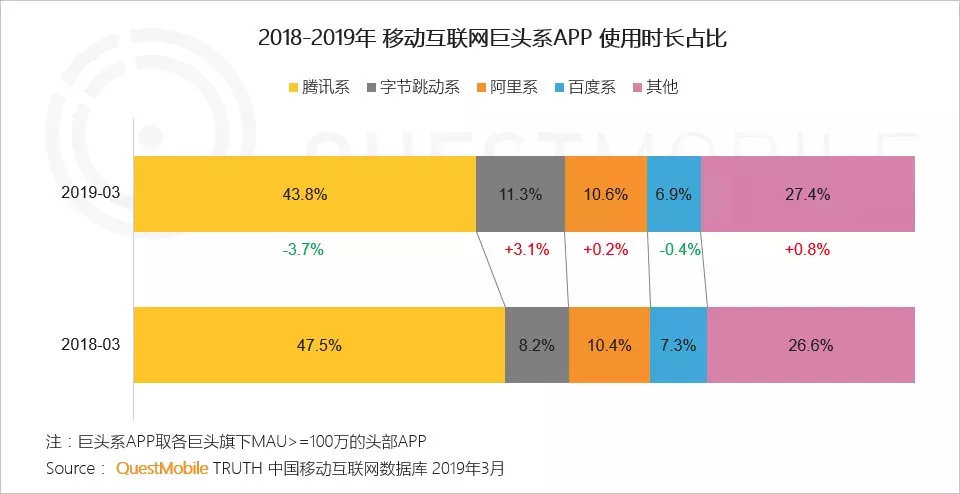

而根据Quest Mobile发布的《中国移动互联网2019春季大报告》中数据来看,2019年3月,头条系App用户使用时长占比11.3%,同比上涨3.1%,而腾讯系App的时长占比下降了3.7%,从2018年3月的47.5%跌至2019年3月的43.5%。

不只是腾讯系App用户流量在下降,百度系也是同样,使用时长占比从2018年3月的7.3%降至2019年3月的6.9%。

如果从整个移动互联网行业来看,活跃用户规模在逐年放缓,但值得注意的是,头条系(字节跳动)、阿里系App的使用时长占比在不同程度地升高。

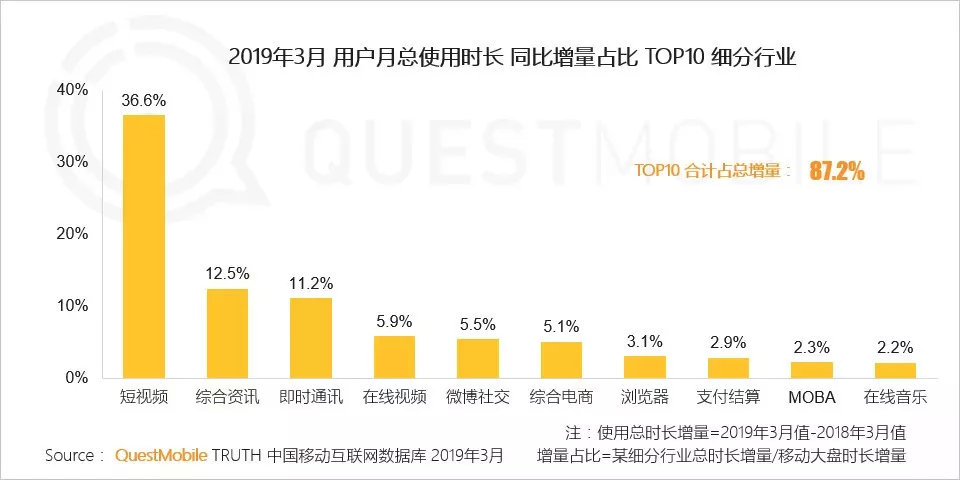

并且,从行业来看,短视频和综合资讯两个细分行业的时长增长贡献了整体时长增量的一半。其中短视频的用户月总使用时长占比36.6%,综合资讯为12.5%。

获客难,难在哪里?

在线教育发展了六七年,获客问题是整个行业的痛点,获客难、成本高,已成为困扰平台发展的最大问题。

36氪分析认为,原因可归结为以下几点:

第一,行业极度分散、触达效率低。教育市场看似是一块万亿“大蛋糕”,但“切片”极多——不同年龄段、不同科目、不同班型、应试或素质、培优或补差等等,需求纷杂,目标用户群及对应产品极其细分。而大部分在线教育公司的业务范围,只能覆盖一个或几个有限的细分市场,要在几亿互联网用户中触达自身业务的几十万、几百万目标用户,如同大海捞针,获客效率可想而知。

第二,在线教育看似是内容产业,本质上是服务业,但当前标准化程度低。这意味着用户要对产品形成充分的认知和信任,需要更多的决策信息和决策周期。

第三,教育产品的使用者和付费决策者分离,获客链路更长。教育产品的用户主体分别是学生和家长,获客流程通常是:先让用户上免费体验课、然后再让销售跟进付费转化。从用户接触产品到付费转化,每一个环节都会有用户流失。教育产品从落地页到付费的转化率普遍在1%甚至更低,这极大推高了单个获客的成本。

所以,对于在线教育公司来说,每一次一个新的现象级产品出现,都意味着一个新的流量价格洼地,谁先抢占,谁就能获得流量红利的最大化。

但这种烧钱拼规模的军备竞赛能否持续下去,是值得好好思考的问题,在看不到商业模式的情况下盲目扩张,其风险也是无法估量的。

评论