市场对中国统计数据真实性的质疑一直存在。今天的二季度GDP意外好于预期,英国《金融时报》在新闻发布会上直接提出疑问,国家统计局发言人专门回应了此事。

事情要从英国《金融时报》6月的一篇报道说起,其在《中国经济增速“被高估”》的报道中提到了凯投宏观的研究报告。凯投宏观认为,由于计算方法上的一个问题,中国当前经济增长速度被高估了一到两个百分点。不过,误差存在的原因,是计算方法上的技术问题导致的,而不是出于任何故意的误导企图。

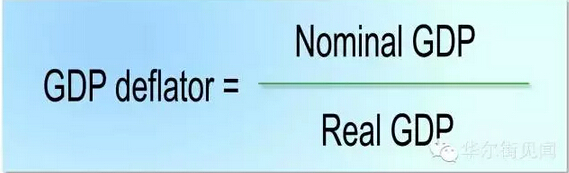

其研究的核心涉及到“GDP平减指数”(GDP deflator)。这是用来衡量通胀水平的指标,计算公式是:

GDP平减指数=名义GDP增长/实际GDP增长。

因为GDP平减指数的计算基础比CPI、PPI等指标更广泛,因此能够更全面的反应物价水平的走向。考虑到GDP是衡量国内产出的指标,理论上平减指数只应反映国内生产的商品和服务的价格水平。

按照凯投宏观中国经济学家刘畅的说法,在拥有“健全统计体系”的国家,一般都在计算GDP平减指数的过程中,将进口商品的价格排除在外。由于中国在计算多数经济领域的平减指数时没有扣除进口价格的变化,其平减指数更紧跟PPI。

那么,问题就来了。《金融时报》提到:

刘畅说:“(因此)中国的GDP平减指数就不能精确衡量国内产出价格的变化。当进口价格上涨时,它夸大了通货膨胀,而当进口价格下跌时,它又低估了通货膨胀。”

在今年第一季度,中国的平减指数下降到-1.1%,这是自2000年后第二次转负。相比之下,CPI为+1.2%。这意味着中国的通胀率差距已扩大到2.3个百分点。

因此,如果平减指数被低估,那么实际GDP增长率就被夸大了同等幅度。

刘畅说:“一个合理猜测是真实的通胀水平比平减指数显示的要高1到2个百分点。在这种情况下,一季度实际GDP增长率应为5%到6%,而不是7%。”

在今天GDP数据公布前夕,《金融时报》还发表了署名为桑言的评论文章,从GDP平减指数和GDP不变价核算两个方面详细解读。文章认为,GDP增速仅高估大约0.5个百分点。

虽然高估的程度似乎没那么严重,但总归不那么令人满意。而且使用单缩法,在购销价格倒挂的年份,会造成GDP实际增速低估。这不禁会让人产生疑问:为什么中国不使用理论上更好的双缩法呢?

在今天的国新办发布会上,该报记者直接提出了这个疑问:

请问GDP平减指数的问题,请问这个指数本季度是多少?这个指数是如何来计算的?另外,有些分析人士认为这个指数其实是相对比较低的,夸大了中国GDP这样一个数额,对于这种评论,您作何回应?

统计局新闻发言人盛来运表示,“实际上这里存在着对核算方法上的一些理解不到位的地方。”

盛来运解释,GDP的核算主要有两种方法,西方的很多国家核算GDP的时候采用的是支出法,GDP分成三大部分,从支出的角度来说,分成最终消费支出、固定资本形成、净出口。分别用不同的价格指数来对这三部分进行扣减,其中进出口基本上是采用进口和出口商品的价格指数来进行扣减。所以,这些价格指数对平减指数的影响,对核算方法的影响很容易观察到。

而中国采用的GDP核算方法是用生产法来计算,把GDP从产业的角度,分成一产、二产、三产的增加值,二产可以分为工业和建筑业的增加值,三产可以分为金融、交通和其他服务业等的增加值,分别算它们的增加值然后进行加总。在物价扣除的时候,从最终产品和中间投入这个角度分别用不同的指数扣除。

比如在计算工业总产出的时候,可以用工业出厂价格指数来扣,工业中间投入品的时候可以用购进产品的价格指数来扣。进口的商品有的被作为中间投入品,有的被作为消费品,所以在扣除的时候,都实际上隐含在由于居民消费价格指数、工业品出厂价格指数和固定产品价格指数之中已经进行了扣除。所以,不能按支出法的一种价格扣除的逻辑来套用、判断生产法扣除的逻辑。

盛来运指出,有文章认为,我们低估平减指数是因为我们对进口商品的价格没有扣到位。进口商品的价格今年以来是大幅度下滑的,文章以为我们没有扣除到位。实际上我们用生产法核算的时候已经扣了,分别通过用来反映中间投入和最终产出的工业出厂价格、购进价格,包括居民消费价格指数等一系列价格指数进行相关的扣除。所以,文章作者对平减指数进行评论的时候,对中国核算的方法流程理解不是很到位,误用了支出法的一个逻辑。这是最主要的原因。

盛来运强调,中国已经考虑了这个因素,就不存在平减指数低估的问题,进而也不存在GDP被高估的问题。当然,GDP核算是很复杂的一个系统工程,需要使用各方面的资料,价格的扣除也是一个非常精细的工作,最佳的办法就是每一项里 都有相应的价格来进行扣除,但是我们的GDP核算中间,由于部分的价格指数缺项的问题,可能用其他方面的价格指数来替代,存在继续完善的地方。但是总体来说,中国并没有存在平减指数被低估,GDP被高估的情况,是能客观实际反映情况的。

评论