文|电视剧鹰眼

纵观荧屏,无论正在热播的剧目《流淌的美好时光》(原名《悲伤逆流成河》)、《带着爸爸去留学》(原名《漂洋过海来爱你》),还是即将播出的《亲爱的,热爱的》(原名《蜜汁炖鱿鱼》)、《我在北京等你》(原名《在纽约》)等,大批剧目在播出之前都要经历“改名风波”,而“改名”在近两年几乎成为兵家常事,尽管剧方并未明确表明更改剧名的原因,观众依旧嗅到了剧方与审查方博弈的味道,不少观众甚至认为,在“临时撤档”、“裸播”等风险面前,“改名”透露出的是满满的“求生欲”。

改名万象:规避敏感词汇,宣扬正面价值观

作为目前行业最敏感的题材,古装剧通过改名最大限度规避政策红线,在目前的待播剧中,几乎所有的古装剧都弱化了“权谋”、“宫斗”、“女权主义”和“个人色彩”的相关字眼。例如,《大明皇妃之孙若微传》先更名为《大明皇妃》,随后又更名为《大明风华》;《帝王业》经历了“王”与“凰”的反复斟酌,最终更名为《江山故人》;为了承接《延禧攻略》品牌的《盛唐攻略》更名为《大唐女儿行》,其制片人于正在宣布更名的同时在微博强调这部作品是“一个温馨又不失浪漫的爱情喜剧故事”,再一次与“宫斗剧”划清了界限。

另有一部分剧目则直接将名字中含义模棱两可、容易让观众产生误解、模糊主题、过度彰显IP属性的词汇进行删减,或是直接大刀阔斧将整个剧目进行更改。如讲述江湖偏门行当的《外八行》更名为《民初奇人传》,用更加接地气的方式让观众对该剧的时代背景、主题和故事框架有了初步认知,同时也弱化了由江湖行当而生的敏感性质,可谓一举两得;《艳势番之新青年》更名为《热血传奇》,虽有不少网友称新名显得寡淡无奇,但也让许多不了解《艳势番》这一IP的网友,更加直观地明确该剧讲述了一批有理想的新青年保卫家国的热血故事,利弊参半;《锅盖头》先更名为《伞兵魂》,后又更名为《空降利刃》,其军旅题材的气质愈发明显,且剧名也更加响亮。

不少剧目则通过剧情和精神内核的权衡,对剧名进行了更改,在这一点上,《我在北京等你》的更名显得非常巧妙。该剧原名为《在纽约》,会让不少观众误以为整部剧目是以“纽漂”这一单一视角展开叙事,实则该剧有“纽漂”和“北漂”两条奋斗线,这样看来,其改名不仅贴合故事情节,更表达了“青春梦想殊途同归,共享祖国繁盛荣光”的精神主旨。另一方面,改名后也在一定程度上规避了政治、地域的敏感性。

剧名是“保护伞”?过审与否依旧看内容

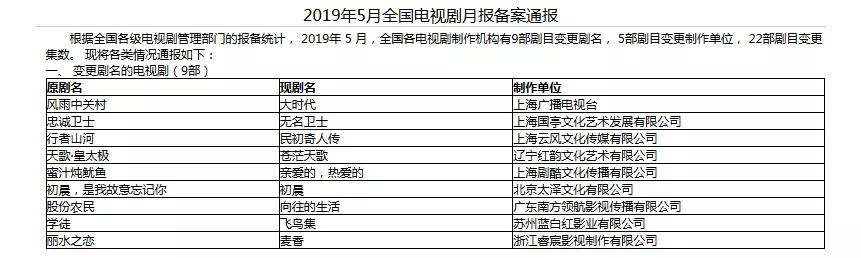

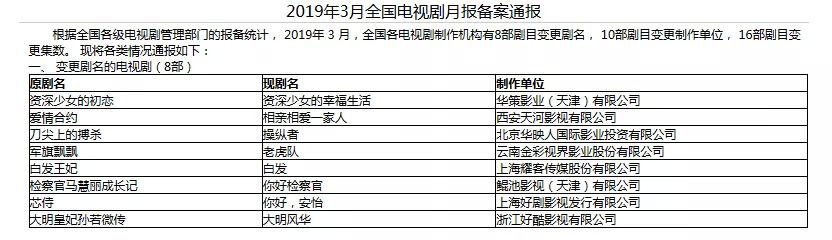

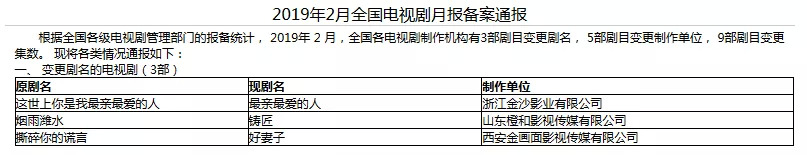

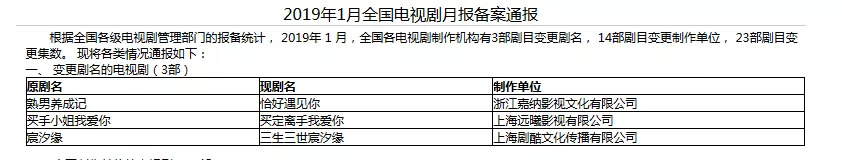

追根溯源,剧集在播出之前改名由来已久,并非因近来越发严格的审查制度而一时兴起。据广电总局发布的变更通告统计,今年1-5月共计43部电视剧改名,去年全年共计110部电视剧改名,2017年更是有114部电视剧改名。由此可见,即使不是影视行业整改期,改名也是影视行业中常见之事,但剧名更改的方向却是大相径庭。

曾几何时,“豆瓣体”、“古言体”、“逗号体”、“七言体”剧名风靡一时,不少片方为吸引观众眼球,不顾剧集本体,率先扣上“唯美主义”的帽子,新鲜劲过后,观众不免审美疲劳,这类空洞的剧名饱受诟病。去年,SMG影视剧中心主任、东方卫视总监王磊卿就曾在制播年会上直指“集数长长长、剧名长长长”的问题,并表示明明四五字便可明晰概括,却要用冗长的复句结构命名,俨然成为影视行业的一大困惑之一。

不少导演、编剧等行业人士曾痛斥毫无理由的命名,编剧余飞便曾发表观点:“这些剧取名的目的不是为了让观众看懂戏在讲什么,只是想传达出某种气质,这种气质来自于网络或某种大IP,很多时候它就是一种广告。”这一观点直接揭开了“改名潮”兴起的原因之一:网络文化的强势蔓延。

剧方为了“讨好”年轻观众,将网感、由网文IP而生的古风文化和猎奇文化作为命名依据,却忽略剧集本质,一不反映剧集主题,二掩盖价值观薄弱的事实,三违背电视剧作为大众文化应雅俗共赏的原则。与此同时,在跟风之下,越来越多影视剧效仿,各类同质化剧名层出不穷,昔日的唯美情怀也变成了雾里看花。

而随着电视剧创作回归到现实主义,所谓“豆瓣体”等命名显然成为过去时,电视剧鹰眼在待播剧中发现,具有时代感、正剧范的“时代”、“风华”、“年华”;治愈系、温情风的“热爱”、“亲爱”、“灿烂”、“幸福”;展现积极正能量的“热血”、“青春”、“荣耀”、“渴望”都成为新剧名的高频词汇。相反,“恶”、“欲望”、涉及公安部门的职业名称已经被彻底拉入了“黑名单”,由此能侧面看出,无论是剧方为项目主动调整,还是与审查方的博弈,张扬正面价值观体系、迎合现实主义主流思想已经成为最为安全保险的命名参考指标。

所有的影视剧改名最终都要停留在一个问题上——剧名真的是审查的通行证吗?改名又是否具备让一个作品“起死回生”的能力?探讨这一问题,还是要回归到影视剧的创作本质上:究竟该是“内容为本”还是“气质取胜”,从目前的形势来看,毫无疑问选择前者。

正如编剧余飞所言,太多剧目为了营造所谓浮华的气质而忽视了影视剧真正的筋骨所在,即作品对现实生活的观察、映射和反思,以及它真正想要传递的核心思想、价值观。剧名的确能在播出之前在观众面前率先博取一个好印象,但绝不是过审的通行证,也不是保障上星的砝码。

如由《大义秦商》更名的《那年花开月正圆》和由《明兰传》更名的《知否知否应是绿肥红瘦》就是最好的例子,当初,不少观众对繁琐的剧名略有微词,然而两部剧集均通过扎实的故事情节和现实主义底色征服了观众,前者从清末民初山西女首富周莹跌宕起伏的人生故事为主线,既刻画了女性成长,又传递出中华儒商文化;后者则以盛明兰的成长、爱情、婚姻为出发点,刻画了闺阁少女成长为侯门主母的生活画卷,彰显了古代制度下的女性独立和家门荣辱与共的现代思想。两者不仅收视不俗,且话题讨论高居不下,更受到了行业内不少专业奖项的认可。反观之,仅在剧名上下功夫忽略内容本质而不过审查的剧目也绝非个例。因此,审查之严在所难免,内容才是过审的真正凭证。

结语

在频频延播撤档、空降裸播、改名后再撤档等一系列操作后,几乎每一位行业人士都能感受到审查制度的再次收紧。随着暑期档拉开序幕,自6月以来已有不少电影和电视剧在审查上折戟。

政策导向已经成为无法改变的事实,剧方唯有在内容上严格把控,作品才能早日与观众见面,否则频繁改名也绝非长久之计,不仅消耗了往日在宣传营销上的巨额投入,同时也消耗了观众长久以来的期待。

评论