文 | 人力窝

在职场中,女性怀孕一直是个敏感话题,如企业处理不当,很容易变成众矢之的。

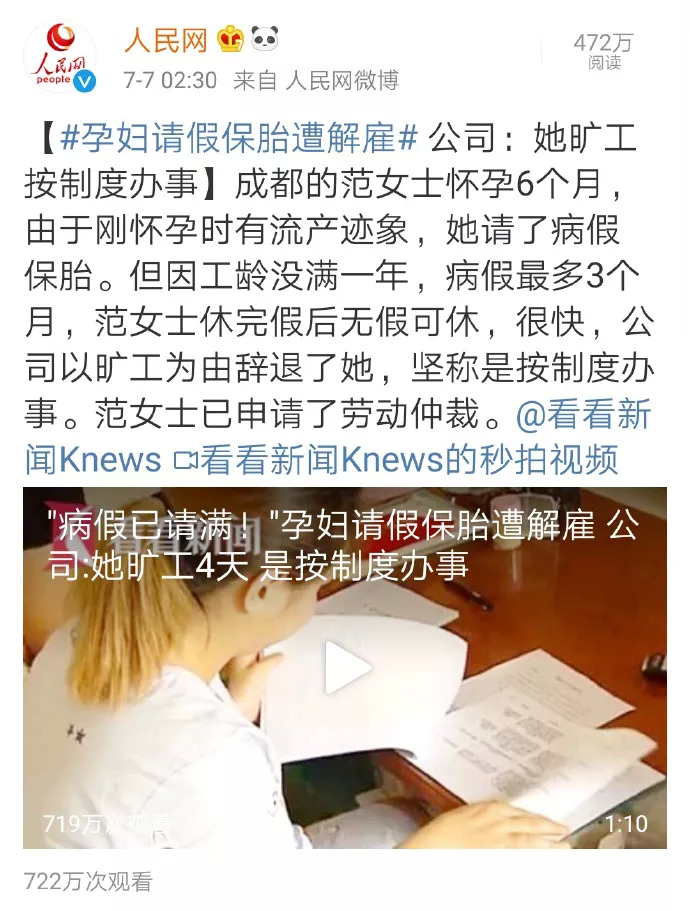

1. 孕妇请假保胎遭解雇

近日,“孕妇请假保胎遭解雇”事件引网友热议:成都范女士,怀孕6个月,因怀孕时有流产迹象,频繁请假,后公司以矿工为由辞退,目前范女士已申请劳动仲裁。

刚看到这个帖子,窝窝叽以为又是什么无良企业为了一己私欲拿孕妇开刀了,这都9012年了还有公司这么想不开往风口浪尖上撞?

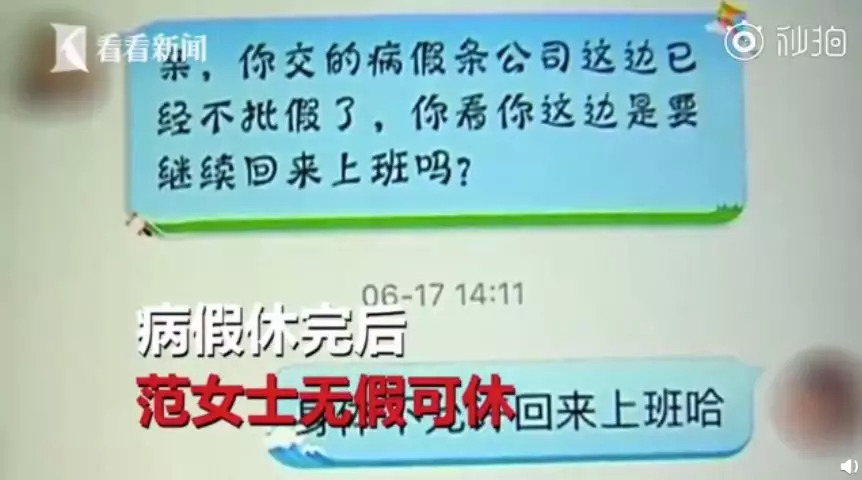

但仔细看了一下事件始末,只能说心疼被告公司。范女士18年8月入职该公司,于19年3月开始请病假,公司规定,由于入职未满1年,病假最多只能请3个月。

范女士以保胎为由已休完3个月病假,还是未正常到岗上班,连续矿工后,公司以严重违反规章制度解除了劳动合同。

针对该事件,网友们的态度也是褒贬不一:

@我爱称心3

就这个单个事件,我站公司立场,孕期前期公司已批3个月假,你自己觉得还不能上班就应该辞职专职保胎,不然制度何在,你这才怀孕早期,那中期,后期,生产,母乳喂养期,那不是遥遥无期!

@卢小姐超级可爱

进公司不到1年,就怀孕半年了,一进公司就怀孕,就是这种人多了,才让女人就业受歧视,谁敢要。

@周嫣婷

看了半天评论大多抨击工龄不到一年怀孕六个月请假三个月,还是积积德吧,怀孕这个事情避孕套也不是百分百,难不成打胎?况且,女性又要传宗接代又要赚钱谁容易呢?如果不是现实所迫谁愿意这样呢?

......

在职场上,有人会挺着大肚子坚持到最后一分钟;有人隐孕入职,进去就开始请假,一路休到底后拍屁股走人。每个人都有自己的职业规划和素养,小心思不能用一辈子,碰到后者,大多数企业也只能认了。

那这件事范女士会得偿所愿么?还真不见得。

2. 三期不完全是女性职场保护伞

国家律法明文规定,任何单位不得因怀孕、产假、哺乳等情形,降低女职工的工资,辞退女职工,单方解除劳动合同,除非女职工自己要求终止劳动合同。

那是不是意味着只要怀孕了,就拿到了职场上的免死金牌,如果有人这样想,估计离作死也不远了。

公司只是不能依照劳动合同法第四十条和四十一条解除,但是可以根据第三十九条解除,其中有一条是严重违反用人单位的规章制度。

就像事件中的范女士,在最大期限3个月病假修完后矿工4天,只要公司方证据齐全、解除手续合法,范女士依旧逃不过被裁员的命运。所以三期(怀孕、产假、哺乳)并不完全是女职工的保护伞。

身在职场至少要有职场人的自觉,一味的钻法律的空子,只会让企业在择人时更加“谨慎”,公司招人的初衷是为了给企业创造效益,不是为了当慈善背锅侠,若是钻过头就怪不得公司要出手了,毕竟尊重是相互的,责任也是相互的。

职场之所以会“谈孕色变”,还是因其怀孕期间的时间空挡和企业人力成本的付出,那我们来看一下,哪些是女性孕期间的合法权益呢?

3.女性孕期合法权益

一般怀孕期间的假期分四个阶段:保胎假、产前假、产假、哺乳假。

其中又分申请休的假和必须休的假期。

申请休的假为员工自主申请,单位同意的假期,比如范女士这次请的保胎假;必须休的假为法律规定要放,公司不可剥夺的假期,除非员工自己放弃。

保胎假:

女性在怀孕期间,经医生诊断出具证明,需要保胎休息的,其假期工资可按病假工资标准发放。

产前假:

产前假属于部分地方法规必须给的假,妊娠7个月以上,经本人申请,单位批准,可请产前假,产前假2个半月。期间工资按照员工以往每月实发工资标准的八成发放。

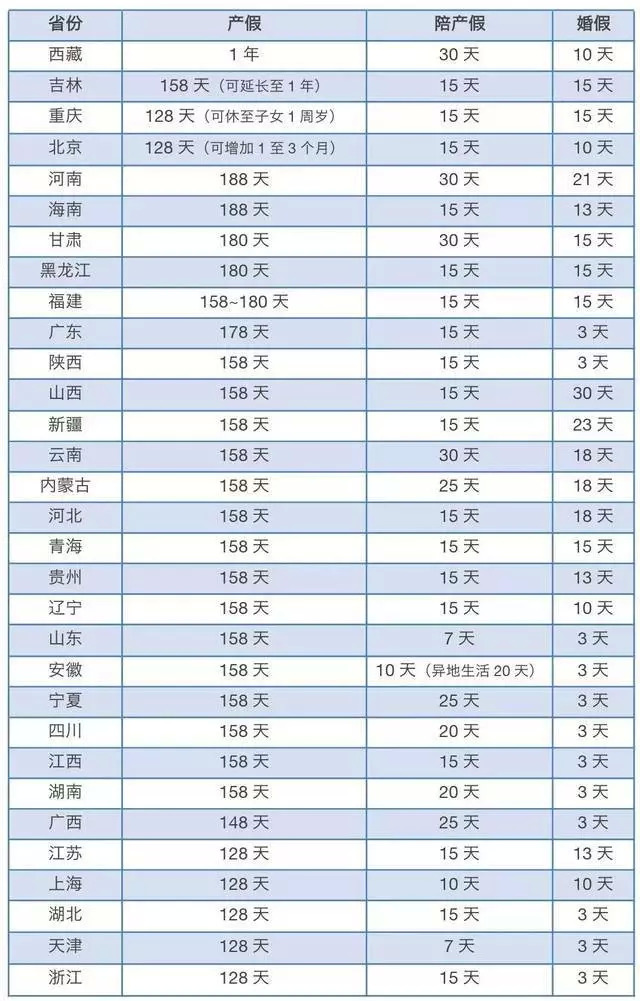

产假:

即产期前后的休假待遇,以上海地区为例,98天+30天(晚育)+15天(难产)+15天(多胞胎每多生一个婴儿),每个地区的产假都各不相同,期间领生育津贴。

《女职工劳动保护特别规定》第八条:“女职工产假期间的生育津贴,对已经参加生育保险的,按照用人单位上年度职工月平均工资的标准由生育保险基金支付;对未参加生育保险的,按照女职工产假前工资的标准由用人单位支付。”

领取国家生育津贴的,如果产假工资高于生育津贴,公司须要承担差额部分。

且在享受产假期间,公司依旧需要按照国家规定为员工购买社保,社保费用依旧由公司和员工按照比例承担。

哺乳假:

宝宝出生后的一年内,可以享受每天工作时间内两次0.5小时的哺乳时间,员工可与公司协商定期集中休完,比如早走或者晚到1小时等,若多生一个小孩,则每天可增加1小时的哺乳时间。

成为一个“三期员工”是很多职场女性都会经历的一个过程,每个家庭都会迎接新生命的到来,企业和大龄未育女职员的状态不应该是防备和藏小心思。

在工作的时候好好工作,在该享受权益的时候安心享受,相信只有这样,每个社会角色各司其职,才能各尽其责,于个人或是企业都能走得更远。

评论