文 | 三声 周亚波

一场大型行为艺术,会带走什么,又会留下什么?

从豆瓣社区的发帖成为“万恶之源”开始,以一场极具象征意义却又略显魔幻的“榜首大战”为高潮,再到“行为艺术”达到目的后各种不同声音与事件的落地,这一现象级话题的发酵过程,从一个疑问开始,带着众多的疑问散去,亦或者,不会在真正意义上散去。

01、“他的粉丝有这么多吗?”

7月16日,有用户在豆瓣某追星小组发帖提问:“周杰伦微博微博数据那么差,为什么演唱会门票还难买啊。”正文里,发帖者对这一疑问来源的解释有理有据:周杰伦微博超话连排名都上不了,代言的官宣转评没有破万,既然演唱会一般都是粉丝去看,他的粉丝有这么多吗?

豆瓣原帖

看似不着边际、甚至有些惊悚的提问,背后却是诚恳的态度,以及表面上看还算严密的逻辑:以“演唱会一般都是粉丝去看”为前置条件;推论一,周杰伦演唱会票极其难买,可见粉丝多;推论二,周杰伦超话连排名都上不了,代言官宣数据惨淡,说明其粉丝少。从“粉丝多”和“粉丝少”逻辑对立关系产生的疑问,也不难理解。

当然,不论是没那么可靠的前置条件本身,还是从“超话连排名都上不了,代言官宣数据惨淡”向“粉丝少”的推论,都只是帖主的一厢情愿。评论中,即便有对周杰伦真实人气的认真解释,但“你是认真的吗”、“你是10后吧”这样的质疑仍占主流。

随后,用户“糖湿叁佰首”以“震撼”为标签,将这个帖子的截图搬到了微博。不知是话题本身太具有煽动性,还是共鸣者甚多,转发评论很快达到了顶级数量,“行为艺术”序幕悄然开启。这种带着“迷惑行为大赏”的“展览”,也包括了豆瓣帖主的后续言论:“品牌肯定是是需要数据的吧。”“如果不做数据的话,周杰伦的粉丝平时干啥呢?”不一而足。

直到豆瓣帖主不堪压力选择注销账号,也没有明白自己“被喷”的深层次原因。如果暂不讨论“反串黑”阴谋论的可能性,这种听上去耸人听闻、却又是真实的存在,所构建的壁垒还是颠覆了不少人的想象。不少人还是第一次认知到:原来世界上确实的有这么一群人,哪怕是少数,诚恳而认真地活在构建好的世界里,通过数据这一极为简单粗暴的形式去认识娱乐圈,进而认识世界。

作为跨时代的“传奇级”歌手,周杰伦在华语乐坛的影响力自然无须赘述,豆瓣帖子发布的当天(7月16日),还是为纪念全球8亿人通过50家电台同步首播《以父之名》而产生的“周杰伦日”。于是,现实与言论的反差衍生出了一系列新的疑问:如果比赛真实数据,周杰伦会比如今占据榜单的明星强吗?既然从累计影响力而言,数据“反噬”的基础存在,要不要证明一下,“数据差”只是因为不做?

微博热搜话题,也顺势从“周杰伦需要做数据吗”变成了“周杰伦粉丝被迫营业”。

此时,主语“周杰伦粉丝”却早已经超越了“喜欢中国台湾歌手周杰伦的人”这般定义,本身就有“路人好感”的,尊重周杰伦在华语歌坛高位的,觉得有趣的,凑热闹的,都在此刻成为了“杰迷老师”。

“被迫”,则是是带着行为艺术观瞻的自我调侃。现在,不妨真去“为周杰伦做数据”,一方面充满好奇心地试探能“做到什么程度”,进可“打击打击流量粉丝的嚣张气焰” ,退可“以正视听”,教育平均年龄明显比自己更小的“后辈”们。

“营业”,则更像是“杰迷老师”们对“做数据”这一行为理解和解读,是行为艺术的具体组成部分。他们需要将“做数据”具体化:周杰伦没有微博账号,登不了“明星势力榜”,那就只剩一条路:刷“超级话题榜”。

但事情并没有那么简单:试图打破已经成为微博“饭圈文化”堡垒——“超级话题榜”秩序的“杰迷老师”们,事实上成为了 “闯入者”。

02、“魔幻”榜首大战

超级话题榜“刷榜”流程复杂、壁垒相当高。这种“刘姥姥进大观园”式的愚钝摸索,客观上助推了话题的传播。明面上,让年龄圈层更大的“杰迷老师”们去学习“小一辈”们的追星手段,每天在超级话题签到,并用刷超过15字话题、刷整齐划一的长评论,具备着十足的喜剧色彩,二次、多次传播的潘多拉魔盒也就此打开,经过头部的参与和下沉主体的裂变式传播,几乎仅靠着自发参与,就达到了诸多营销公司梦寐以求的“病毒式营销”效果。

如果话题止于“刷着玩玩”,那么热点或许很快就将散去。但当这些“粉丝们”逐渐上手,通过病毒传播和自身的努力,将周杰伦推到超级话题榜的第二位时,“battle”一下子就有了十足的文化象征意义。

坐在榜首位置的蔡徐坤,分明是“流量数据”集大成式的代表,前些日子还在“星援App”被封时陷入流量造假风波。在不少参与者看来,“做数据”这件事情,还暗含着另外一层逻辑:这场战争,已经超越以年龄划分圈层的维度,而是“饭圈文化外”和“饭圈文化内”的战争。这些“人民群众”对流量深恶痛绝,对“流量粉丝”刷屏式信息垃圾的生产嗤之以鼻,如果能用其最在乎的利器战而胜之,则是终极形态的胜利。

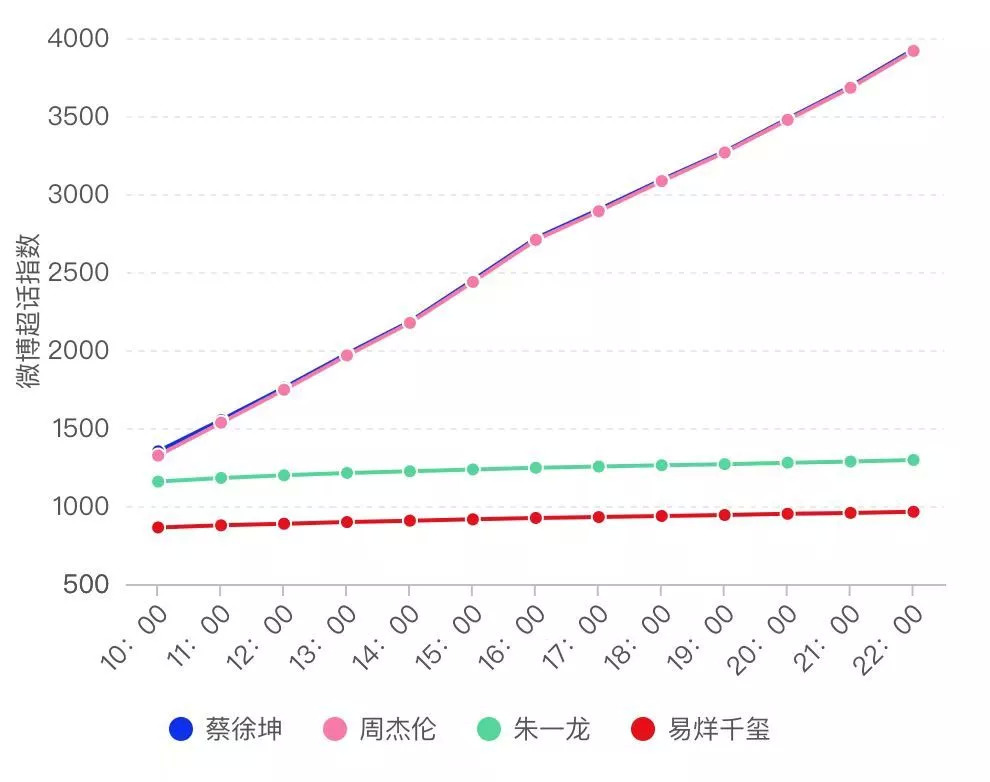

周杰伦蔡徐坤超话人气值变化折线图(来源:小声比比)

战况激烈,7月20日一天的超话榜曲线,则是这场“战争”最直接的写照。从上午开始,蔡徐坤和周杰伦的“超级话题榜”数据发展趋势就成了脱缰野马,斜率远大于排在第三、第四的朱一龙和易烊千玺。周杰伦的数据屡次逼近,又屡次被蔡徐坤在关键时刻拉大差距,以至于有人怀疑,这其中是不是有利益交换,然后“锁榜”。不少“杰迷老师”表示:“这一定是个阴谋。”

随后,才有蔡徐坤的“专业”粉丝站出来“科普”,实际上这种刷榜会有“存量”,好比囤货,在关键时刻抛出去,作为最专业的“做数据”团体,蔡徐坤粉丝们准备了相当多的存量,在差距小于一定数值时就会争相警告,抛出存量,扩大领先优势——面对如此专业的“铁军”,“杰迷老师”们不得不感慨,原来刷数据里面学问这么多,有组织有纪律,还要讲策略,经此一役,更是愈发感慨“刷数据实在太累”、“不会有下一次了”。

这样的感慨,折射出了“周杰伦大战蔡徐坤”这件事本身的魔幻之处:周杰伦和蔡徐坤,本就是两个完全不同的造星体系下的产物。相较于周杰伦成名的21世纪初“公司推人”、“作品识人”的传统模式,蔡徐坤的星路的“诞生”,本身就是粉丝一票一票投出来、选出来的,这种模式,天生带着对粉丝、对数据的依赖性,“周杰伦大战蔡徐坤”,像是隔着厚重次元墙的千军万马,声浪空前,却又始终不在一个平面。

当事情上升到全微博热议的层面,所聚合的力量当然不可同日而语。从结果上看,“杰迷老师”们倒是达到了目的。21日零点刚过,历史性的一刻到来:周杰伦登顶微博超级话题榜榜首。22日,周杰伦的超话,甚至完成了首超1亿人气值的纪录。

“周杰伦赢了”。胜仗需要胜利宣言,有人表示:“一次面向流量大型嘲讽的行为艺术。数据是蔡徐坤最重要的指标,也是周杰伦最不重要的指标。主角周杰伦以缺席的方式参与这场面向流量的审判,一切战绩都带着不屑但陪你玩的嘲笑。” 充满了“胜利者姿态”的耀武扬威,甚至有些挑衅。

03、“数据偶像”时代

但这个“胜利宣言”同样存在着不小的漏洞:数据同样是或者至少曾经是周杰伦的重要指标。且不说专辑销量、获奖数量、歌曲下载量这些数据,本身就是周杰伦在华语乐坛地位的有机组成部分,此前提及“周杰伦日”的由来,除了《叶惠美》专辑《叶惠美》和单曲《以父之名》的极高质量外,“500家电台”、“8亿人同时收听”同样是重要的指标,甚至是率先抓人眼球的指标。

更何况,这种以其人之道还治其人之身的“审判”,其实不具备既有的正义感,它反映的,更多的是两个时代数据所扮演角色的变化。

变化的不仅数据在整个体系中的先后手,也是维度和空间的变化。比起《叶惠美》发行的年代,数据早已插入在作品前,而非作品后,数据的可操作性维度增多,数据本身的可操作空间也在变大。数据本身,也不在囚禁在参考角色当中,当它达到一种指数级别,就会几近于唯一的衡量标准。“数据偶像”的时代已经悄然来临。

《叶惠美》专辑封面

微博用户“快乐追星的十级学”解释这一现象:过去所有榜单反映的都是有多少人花了一块钱,饭圈文化兴起之后,所有榜单就变成了一共花了多少钱。50万人一人花一块,也比不上100个人一人花1万。50万人很憋屈,想不通怎么我从来没听说过的就在各个榜单第一了;100个人也很委屈,我们是真金白银花的钱。

而100个人花1万的模式,正是目前“饭圈”的标准模式:这里的1万不一定是真金白银,有可能是PV,UV,MAU,DAU。此时,粉丝的基准数量成了“做数据”的乘数,做数据的平台与方式,则是另一个乘数。

做加法的,自然比不上做乘法的。乘法做多了,受益点也会变多,路径依赖就此产生,新的产业链也会闻风而来。

前豆瓣红人木遥就表示:“实在没啥必要嘲笑人家00后,毕竟是你们80后当老板90后当员工的产业链条把小朋友的世界涂抹成这样的。”6月,专注为明星“做数据”的“星援App”被查封,也只反映了整个链条的冰山一角。

2018年,伴随《偶像练习生》、《创造101》等偶像选秀节目上线,“偶像元年”正式到来。更加激烈的偶像市场竞争,让粉丝内部将“数据等同商业价值”的逻辑进一步放大。这种对数据的迷恋,体现在包括音乐专辑、演唱会活动、代言产品等实际商品的消费上,更体现在对“打榜”这种虚拟内容的追逐上。在已有的“流量经济”基本盘上,“打榜”已经成为粉丝的基础工作。有媒体曾统计,粉丝目前需要日常参与打榜的榜单包括了微博明星榜、doki星耀榜、百度贴吧爱豆人气榜在内的25个主榜单、77个子榜单。

“榜单战争”中,粉丝对众多充满五花八门榜单的看重,则更接近一种对“精神胜利”和“集体情绪满足”的追求,不论是真金白银的专辑销量榜,还是就差把PV、UV写进打榜说明的微博超级话题榜,都是这类追求的写照,也是不少人嗤之以鼻的根源。

但习惯与此的新一代粉丝,没有经历过旧模式的洗礼,很容易认为这一切理所应当。2018年11月,吴亦凡首张个人专辑上线,短短半天时间,专辑在美国iTunes四个榜单中位列第一、吴亦凡的7首歌曲占领总榜前七。在国外粉丝刷屏问出“Who is Kris Wu(谁是吴亦凡)”时,粉丝或许也会感到委屈:这个成绩,难道不是我们辛辛苦苦刷出来的成绩,难道不能证明凡凡的人气吗?

的确,在产业链中,在包括品牌侧(内部又可分为甲方和乙方)、制作方、平台的默认甚至推波助澜中,“制造数据”成为了一种饭圈共识。在这种略显“用爱发电”的机制下,粉丝为明星做数据,明星受益于数据,数据反哺明星资源,资源通过明星营销,营销再通过粉丝反哺数据,每一个环节都以数据为衡量标准。齿轮转动,数据的真假反而变得不再重要,哪怕数据的来源于合理性都已经心照不宣,“制造数据的能力”亦可以成为堂而皇之的影响力衡量标准。不论是代言还是活动,但凡要经过选择,通过数据衡量,被视作“最不坏”的途径。

一名乙方从业者向三声(微信公众号id:tosansheng)介绍:“打个比方,甲方(客户)需要做一个活动,用A明星和B明星成本相当,需要二选一做出选择。甲方上级领导的意思是‘选更火的’。这时候我们就需要把微博数据拿出来,转、评、赞、超话人气、排行榜,这些都可能是衡量指标,也是我们首先要考虑的指标。其他方面包括作品质量什么的都是次要的,哪怕我们知道我们选择的那个数据有很大的水分,哪怕甲方也知道。‘能交差就行’包括了我们能像甲方交差,也包括了甲方能向上级交差。”

这也就回到了开头的豆瓣帖主的“灵魂拷问”:难道不需要做数据吗?

04、微博“封闭生态”

路径依赖中,需要“做数据”的,不仅仅包括了这些“流量明星”,也包括了微博本身。

“行为艺术”的胜利收场,确实证明了此前“数据很差”的周杰伦“不需要做数据”,周杰伦的下一场开票的演唱会,票依然会很难抢。哪怕抢票者的数量级,或许还比不上这次“做数据”的参与者们。

目睹一切的微博平台生态,不仅是“战场”,也与“战争”本身有着相当紧密的关联。作为多个兴趣叠交的社交平台,类似“周杰伦大战蔡徐坤”这样的矛盾其实历来有之,哪怕这次的话题销声匿迹,这样的“交火”从前有,现在正发生,以后也不会消失,调性可高可低,范围可大可小。

相比“虎扑大战吴亦凡”时“吴亦凡粉丝”试图侵入虎扑的“意外事件”,虽然同样是闯入,这一次的行为艺术,其实是在同种社交环境下,不同圈层的一次另类沟通。代表着青年群体细化后“高龄青年”的“杰迷老师”们,从社会学的角度是最容易积攒愤怒的人群,而这种愤怒,通过这样一次行为艺术,进行了一次娱乐化的消解,在充满欢声笑语的“进攻”当中,挑战着微博对中心化、高壁垒的“饭圈文化”和“粉丝经济”的构建。

战场中争夺的堡垒——微博“超级话题”,成了讨论的又一个方向。这个构建形式类似贴吧、如今成为追星工具的子产品,也被拿来再度审视。

21日中午,微博CEO王高飞在微博上发表的“个人观点”耐人寻味,他表示:年轻人的“打榜”,好比是大叔们小时候玩贴画,有成就感便会乐在其中。周杰伦在话题榜的登顶,有点像是大叔们闯入年轻人的生活,“反而觉得有点不好意思”。而粉丝们本身每天的日常活动,大多数时候并不会打扰到“大叔们”的时间线。他还表示,微博本周六的日活相比周五“降了0.2%”,以驳斥微博“鹬蚌相争渔翁得利”、成为这场战争“最大赢家”说法,尽管这样比周五不比上周六的春秋笔法,不具备太多说服力。

微博的确不像是最大赢家。借助解读“超话”平台,王高飞等于变相承认了微博“饭圈文化”的高壁垒:以蔡徐坤为首的“流量明星”们,虽然贵为微博流量经济的核心,但运营过程却颇为中心化、模式化,它在涵盖着热搜、势力榜、平台的生态中被规则裹挟,搭建好的高壁垒看似使得粉丝们的“做数据”行为获得了有效保护,但这种保护却是征服性的:时间与金钱带来的沉没成本让被数据绑架的状态变得更加理所应当,甚至陷入“斯德哥尔摩症候”式的放弃挣扎。在“明星-平台-粉丝”的产业链中,底层粉丝看似得到了为顶端的明星创造价值的机会,事实上处于商业化和流量的“工具人”地位。

所以,这场“行为艺术”虽然顺着此前官媒质疑“数据造假”的舆论风口,做出了进一步撬动“流量经济”根基的尝试,却无异于消解微博生态中“饭圈文化”的尴尬,而把这一切撕开人看的同时,又让处于生态链底端的流量粉丝们,再一次处于被消费、被调笑的残酷境地。

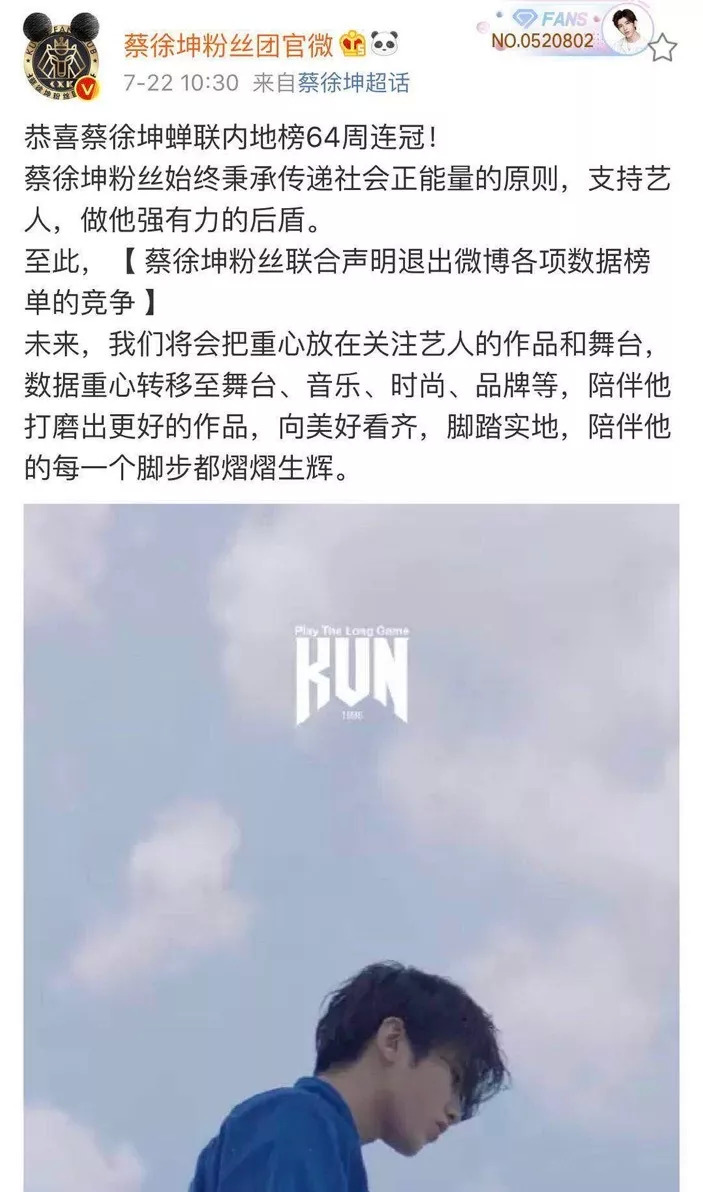

在这个维度下,流量粉丝们很难认可王高飞“玩贴画”的比喻,不论是在王高飞微博下“那请把超话榜关掉”的呼喊,还是蔡徐坤官方粉丝群体宣布“退出微博榜单竞争”,都反应了粉丝在这种生态中被压迫的无力地位,“周杰伦大战蔡徐坤”成为了导火索,看上去是输赢之后的怨恨,实际上积累已久,折射出了“高壁垒保护”的经不起推敲。

透过微博的现状,我们也可见一斑。

5月23日,微博发布2019年第一季度财报。财报表示,截至2019年3月底,微博月活跃用户达4.65亿,与去年同期相比净增长约5400万,日活跃用户同步增至2.03亿。与此同时,微博商业化稳步推进,2019年第一季度营收达26.8亿元,同比增长21%,净利润超过华尔街分析师的平均预期。

流量经济、明星大V效应的确已经成为微博商业化的核心价值之一,微博也日益依赖于此。“通过超话社区以及粉丝群等社交型产品,微博建立了粉丝群体之间多元化的社交互动场景,用户在超话社区内的互动,以及粉丝群的打开人数和打开次数,相比同期去年均实现了两位数的增长。”在这种语境下,微博一直通过热搜等手段来推动这场大型的行为艺术,从表面上看理所当然。

然而,财报公布伴随着股价下跌的事实,也印证着微博“中心化”策略市场反应的不强烈。“粉丝经济火热”不假,如何上手却是难题,越来越多的人怀疑,微博在处理明星粉丝方面愈发“竭泽而渔”,需要找寻新的途径。在抖音、小红书等去中心化产品上升趋势明显,尤其是抖音日活已经反超微博的情况下,微博坚守一块城池的加固加高,效果却令人怀疑。

故事的最后,在整个事件的三方中,微博被北京市消协联合海淀消协就“明星势力榜”的消费和退款问题紧急约谈;“为周杰伦做数据”的参与者在娱乐化地倾斜情绪后,并不会继续为这种生态做出商业化贡献;而对持续为自己的爱豆“做数据”,又间接为微博创造数据、创造营收“流量粉丝”而言,再次被舆论刻薄地消费过后,能不能等到改变的到来,是否愿意去作“困兽之斗”,仍然是未知数。

蔡徐坤粉丝“退榜”声明

唯一确定的是,数据与流量对造星体系本身的影响,不会随着这场行为艺术而改变,源于此的新闻产出,也不会停下脚步。7月22日,蔡徐坤“同届流量”卜凡成立独立工作室,坤音娱乐发布声明“深感震惊”,也深刻证明了,在流量明星的价值评判标准上,粉丝和数据所占的比重,仍在侵蚀着娱乐公司的评价体系。

在这个意义上,“周杰伦大战蔡徐坤”不是瓜,而是一把刀,一把制造了观察截面的切瓜之刀。

设计 | 范晓雯

评论