文|聚美丽 思敏

2019前半年弹指而过。

似乎昨天才听过新年的鞭炮,2019余额又不足了。

回看过去的2019年,中国的美妆行业算是大开大阖的半年,也是冰火两重天的半年。

5G移动互联热度的不断升温,裹挟着社交营销的浪潮,让移动终端的流量收割玩法开始重新洗牌。

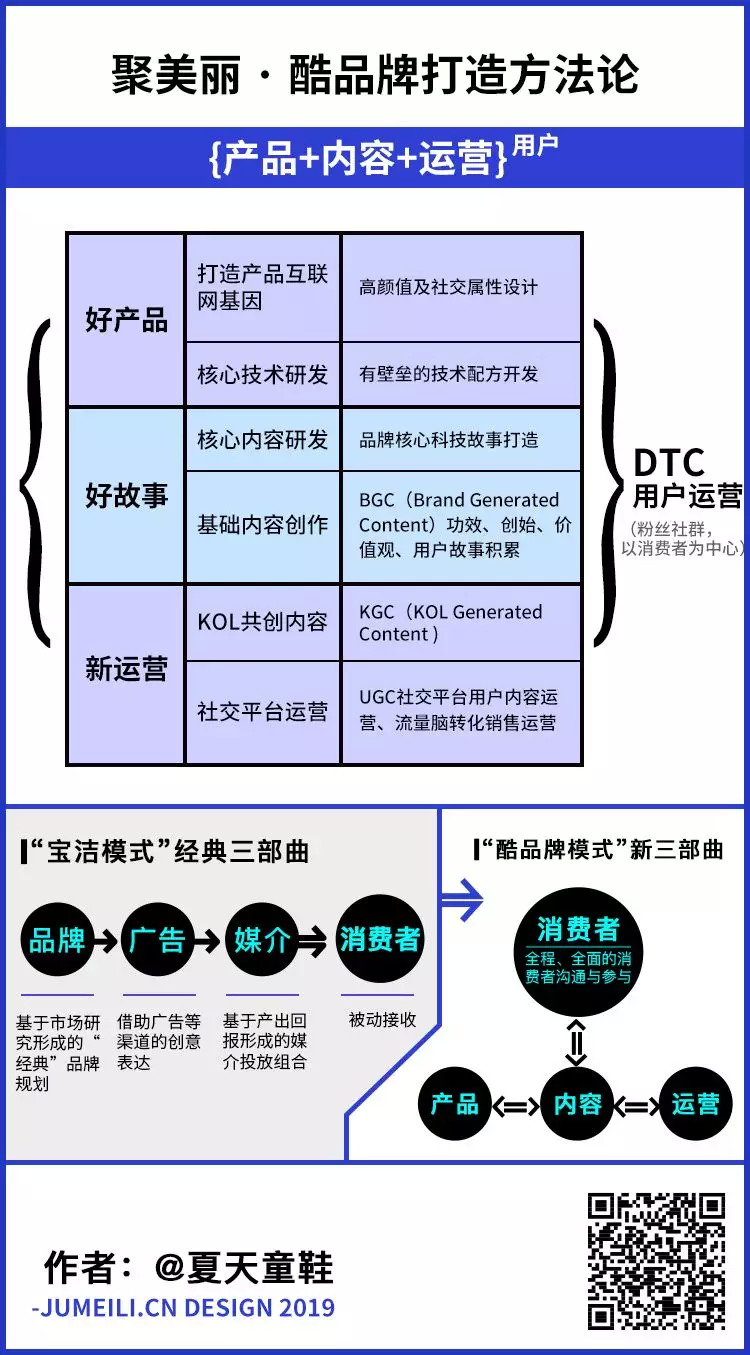

在过去的十几年时间里,粗放的传统营销模式让不少本土品牌获得巨大利益,但随着社交时代的到来,未来品牌竞争的核心已经从以渠道为中心转换为以内容生态系统的竞争。

品牌如何打造出一款具有故事性、话题性的产品,如何塑造出一个与众不同、吸人眼球的品牌故事,如何利用网络意见领袖共创内容吸引消费流量,以及如何依托数据及人工智能技术在营销中落地赋能成为核心课题。

于是我们会看到,短短几个月的时间内,几乎所有的化妆品企业都口嫌体直地加快了社交营销的节奏,成熟企业们纷纷觉醒、创业品牌摩拳擦掌积极行动。

社媒成为增长新引擎、流量新入口、种草发动机,已经成为共识。

这恐怕也是行业人士感受到的,今年上半年化妆品行业最具标志性的转变之一。

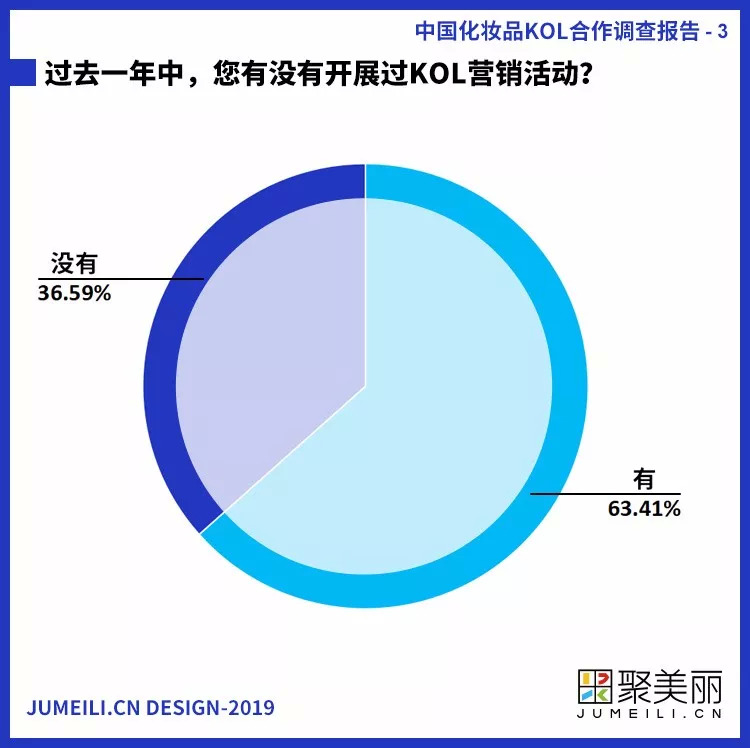

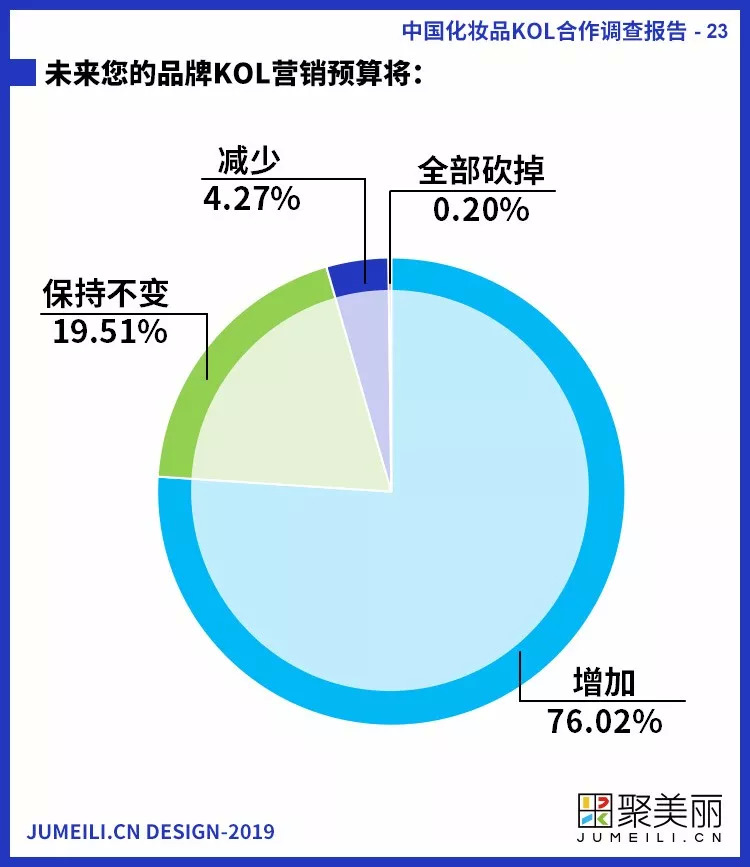

根据聚美丽推出的首份中国化妆品KOL合作调查报告显示,在受调查的900多名行业人士中,有63.41%的人称,在过去的一年里曾经与KOL展开过合作。并且有76.02%的受访者表示未来在KOL营销上的预算将会增加。

这一切也在国内几家A股日化企业的成绩单上得到了证明。

一边是积极拥抱变化、迅速调整营销战略的上海家化、珀莱雅录得营收、净利润的双位数增长;另一边在这方面略显迟缓和犹豫的名臣健康、御家汇、拉芳家化逃不过日化企业上市后业绩下滑的“行业魔咒”。

还有《电商法》的颁布让微商和中小代购们不得不暂时“收敛锋芒”;

李佳琦和薇娅等KOL的广告订单已经排到了年底;

明星红人纷纷下海自创IP品牌以寻求更长久的变现之法;

成分党成为影响化妆品行业的重要力量,DTC品牌开始萌芽;

大集团都开始通过不断地“买买买”与“卖卖卖”实现自身的换血与再生;

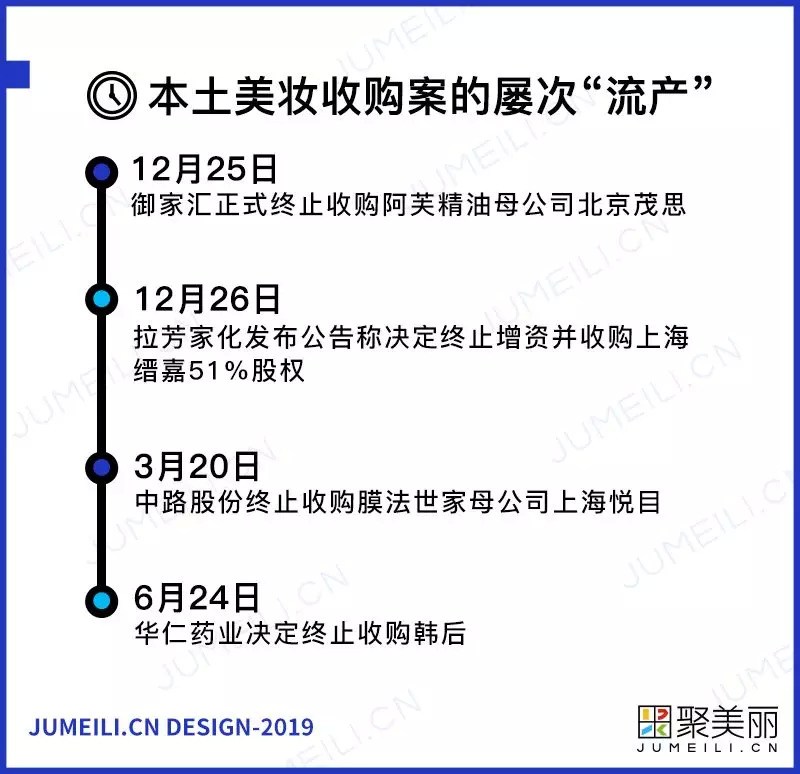

而本土美妆收购案却屡次“流产”......

不得不承认,2019年中国的美妆生态环境发生了深刻变革,而对处于生态链里面的我们,是否还记得,这半年来,发生了什么大事?接下去的半年,又有哪些值得期待?

聚美丽倾情奉上2019上半年美妆行业大事记盘点,各位看官了解一下~

新赛道 新玩法

2018年,电商以超过29%的比例成为行业第一大渠道,在整个化妆品版图中三分天下有其一。对于化妆品行业来说,这是迟早会到来的时刻,更重要的意义是,互联网不再仅是一个分销渠道,而是可以承载时尚品牌塑造的主阵地。

如果说2018年大家对于这一点还不想承认或者感觉不强烈,那到了2019年,我相信已经没有人再能否认或者视而不见。

在新年的第一天,1月1日《电子商务法》也伴随着电商渠道的崛起而落地实施。早已听到“风声”的民间代购和微商在元旦前后过得并不踏实,要么宣布停业转行,要么转入了更隐秘的地下运营,以争取时间继续观察应对策。

但监管难、涉及部门多、判定标准难定、如何罚款等难题的悬而未决也让开年第一炮《电商法》的威力大打折扣。(更多详情见聚美丽系列报道《电商法实施近半年后 代购回潮》《电商法半年 监管再亮剑》)

一边是水深火热的小型微商和个人代购,另一边,是以李佳琦、薇娅为首的KOL们正在从门外排着长队前来求合作的金主爸爸里挑选自己下一场直播的“主角”。

根据聚美丽推出的首份中国化妆品KOL合作调查报告显示,在受调查的900多名行业人士中,有63.41%的人称,在过去的一年里曾经与KOL展开过合作。并且有76.02%的受访者表示未来在KOL营销上的预算将会增加。

△2019美妆行业KOL合作主流模式一览

更有嗅觉敏感的跨国巨头们也开始积极拥抱社交内容营销。欧莱雅集团、雅诗兰黛集团、宝洁集团都是这轮浪潮的推动者并重点提升的是红人和社交营销的占比。

与国际品牌的热切参与、新锐品牌的激情拥抱不同,知名国货品牌的红人合作动作虽然更显谨慎与保守,但也不乏探索先锋。

例如珀莱雅“黑海盐高净润泡泡SPA面膜”通过与KOL合作在抖音等内容平台广泛“种草”,截至7月23日,该款面膜不仅获得“抖音美容护肤榜”第1名,更以月销超过60万单(每单10片,定价99元)夺得“天猫面膜月销量排行榜”第1名。

另外一个国货品牌片仔癀化妆品的“重启她力量”情感营销活动,在抖音、小红书、微博等社交媒体上与伊能静、戴娇倩、何泓姗等明星和众多知名美妆大V进行全方位圈层覆盖传播,截止7月24日,该活动的相关话题阅读量已累计超10亿次。

都说站在风口上,佩奇也能飞起来。

4月3日,如涵控股在纳斯达克敲钟上市,成为中国网红电商第一股。一个月后,5月3日,会员电商云集在美国纳斯达克正式挂牌上市,再次引发全球投资者关注。

作为最早一批网红带货公司和以会员为核心的社交电商公司,它们的成功上市证明了他们完美卡位并抓住了社交媒体的新红利,也从侧面印证了“内容为王”的品牌打造逻辑的正确性。

而五年之内数次冲击IPO失败的丸美,终于也在今年6月顺利走完了IPO的最后一步,并在本月25日在上交所敲钟。不过在业内人士看来,虽然丸美股份上市后股价高开高走,一路飘红,但在当前的市场环境下,能否一直将这个势头保持下去,很大程度也取决于它能否在社媒上做好品牌后续的内容营销。

眼看着这些品牌依靠社交营销赚的盆满钵满,大批本身就自带红人属性的明星也纷纷开始涉足美妆行业,自创IP品牌。

2月Victoria Beckham(维多利亚 贝克汉姆)宣布将在今年秋天正式推出自己的美妆保健品牌 Victoria Beckham Beauty。

4月范冰冰高调复出并在香港莎莎首发了自创品牌FAN BEAUTY的最新面膜产品。

6月蕾哈娜凭6亿资产成全球最富女歌手,其自创的美妆品牌Fenty Beauty为最大功臣。

7月9日,Lady Gaga宣布与亚马逊合作推出个人美妆品牌Haus Laboratories,并在7月15日于官网和亚马逊开启了预售。

还有近期推出了自己的首个护肤品牌Kylie Skin的Jenner“前辈”,在6月曾传出正在和科蒂商谈出售Kylie Cosmetics51%的股份......

KOL自创品牌作为新生代美妆类别正在迅速发展,甚至很多优秀的品牌已经获得了能与经典“宣战”的能力。但这种建立在红人与粉丝间信任基础上的品牌,一旦出现人设崩塌等负面信息,其破坏程度甚至会比普通品牌更严重。

由韩国美妆博主IMVELY任志玹在2015年自创的品牌VELY VELY就在今年4月初曝出“南瓜汁霉菌”的负面新闻。而品牌方不道歉、无反应,反而很无礼的售后行为更进一步破坏了红人品牌努力利用社交媒体与粉丝沟通的基础。在事件发生后,裂痕就出现在了任志玹和她的粉丝之间。

一个年销售额1700亿韩元(约合人民币10亿元)的红人品牌就此陷入接二连三的负面泥沼,再难回春。

另外,随着网红同质化趋势明显,孵化网红的成本提升导致销售费率较高,社交电商等流量平台在优质KOL上的竞争日益激烈,加之红人品牌自身的局限型和天花板,就算是此前曾获得过来自软银赛富、联想君联资本和阿里巴巴的三轮融资的如涵,在登陆资本市场后路途也并不顺利,上市即告破发,此后股价一直跌落。

品牌依托红人影响力而生,又因红人影响力而受限,成为绕不开的问题。

新模式 新角色

移动互联网的飞速发展带来了信息极度自由流通的环境,不仅催生了大批带货红人以及他们自创的IP品牌,还在短短几年内就让成分党用户与KOL在微博、微信、小红书等社交媒体平台上,完成了最初的积累与成长,慢慢成为影响化妆品行业的重要力量。

在社交内容营销成为化妆品营销核心能力的今天,成分党不仅支撑起了宝洁妈妈级品牌OLAY的绝地求生,也成就了HomeFacialPro的一朝成名。

受此影响,越来越多的化妆品企业开始加码成分党品牌的投入,推出或筹备推出成分党相关的新产品,甚至新品牌。

1月,联合利华就正式推出强调配方成分与技术,迎合成分党的全新品牌K-BRIGHT;

3月,环亚集团的全新实验室品牌肌肤未来正式上市并进军CS渠道;

5月,御家汇集团旗下新锐品牌HPH在云集上首发了第一款提拉修护胶原蛋白精华套组......

同时,更多的企业也在借鉴成分党内容营销的成功经验,开始改造自己的品牌故事、产品研发与功效相关故事,甚至有人预言,未来所有的化妆品都应该“标配”成分党式的内容营销。

成分党对于广大品牌的意义在于其走通了内容营销完整的路径,证明了纯线上平台足够支撑新品牌的塑造,并且在几乎所有社交媒体平台完成了成功的实践,而且还将保持其蓬勃的爆发力。

可以预见在余下的2019年里,成分党对化妆品行业的冲击还将继续。

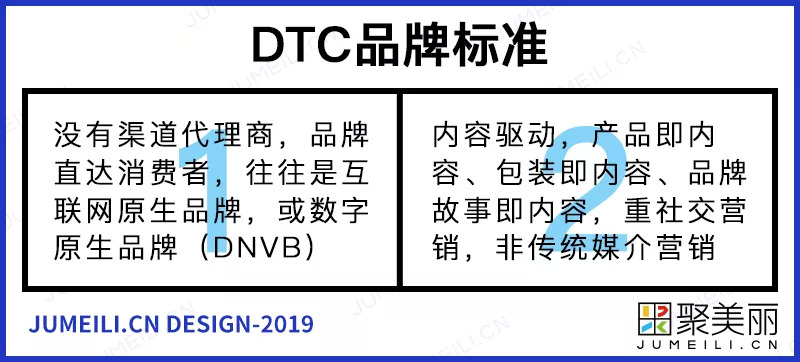

中国的电商平台发展与社交媒体的崛起,除了让成分党成为影响化妆品行业的重要力量,还为DTC品牌的萌芽和崛起提供了基础保障。

受美国DTC创业热潮的影响,在互联网创业风潮过去后,中国开始迎来了DTC品牌的创业热潮。

实际上从中国的电商崛起而带来的DTC品牌萌芽探索,到今天,DTC品牌已经走过3个阶段。而自2014年开始,以洗护品牌植观、彩妆品牌完美日记、护肤品牌HFP为代表的中国版DTC开始爆发。

不同的是美国DTC品牌大多自建电商平台而中国高度依赖第三方平台。

而中国市场而言,近两年DTC品牌崛起的核心原因在于这一批品牌创始人的集体审美觉醒,能够为消费者提供更加美好的产品;其次,近两年社交媒体小红书、抖音、微信公众号的初期流量红利,让这一批品牌用最少的投资获得了最大的回报。

销售直达消费者,DTC品牌背后的核心是降低销售成本、降低获客成本、降低营销成本,以实现产品最优、体验最优、购买最优、价格最优。

但同样,我们更多的是需要思考:这一波流量红利过后,DTC品牌是否会继续陷入资本的博弈战?在以广告营收为主的社交媒体上,内容的力量会不会越来越弱?

挑战来袭 大品牌更爱走捷径

新一代品牌、DTC品牌已经规模化的崛起,并顺利渡过了盈亏平衡点,销量不断创新高,大肆抢占市场份额。在这样的背景下,国际大牌在美国高端市场一片“黑暗”,2019第二季度继续呈现快速下滑的趋势。为了缓解新入局者带来的威胁,众多大集团都开始通过不断地“买买买”与“卖卖卖”实现自身的换血与再生,这其中以联合利华这样体系庞大的外资企业最为突出。

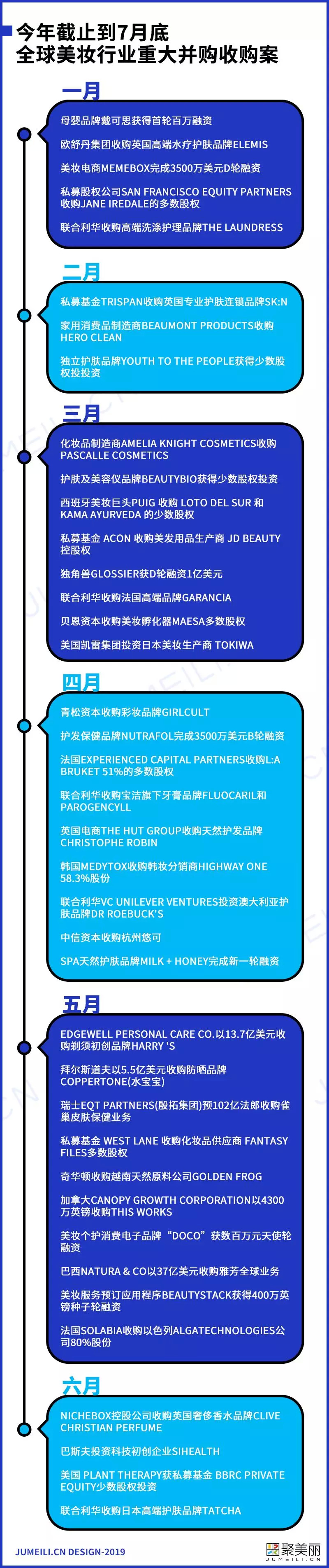

据聚美丽不完全统计,在过去6个月内全球美妆行业发生了超过40起收购及投融资交易。

其中,有7起交易是新锐品牌的融资,他们分别是自己领域内的佼佼者,两个国内品牌分别是获得首轮融资的母婴品牌戴可思,获数百万元天使轮融资的美妆个护消费电子品牌“DOCO”。

不仅仅是像剃须初创品牌Harry 's、天然护肤品牌This Works、国内彩妆品牌girlcult这样新晋崛起的初创品牌被收购,还有有很多知名成熟企业被收购,比如,专业防晒品牌Coppertone(水宝宝)、拥有丝塔芙等品牌的雀巢皮肤保健业务、雅芳全球业务、思亲肤等等。

除了同行业间的M&A,越来越多的私募基金也把目光投向了美妆行业,进一步激化了竞争态势,上半年由资本发起的收购约占了三分之一。

收购或投资新兴小品牌一直都是大公司们应对市场的常见策略,毕竟这一方式不仅能降低公司在品牌创新与产品研发上的试错成本,同时也能快速完善品牌组合、巩固行业地位。

例如仍在继续加速投资小品牌的联合利华,就已经尝到了些甜头。联合利华近年来对新兴小品牌的收购举措有效推动了公司业绩,并使得美容及个护成为了拉动这家全球第二大消费品制造商业绩增长的核心业务。根据联合利华2019年第一季度财报显示,今年收购的系列品牌拉动了业绩提升,美容和个人护理部门是集团业绩贡献最大的部门。

一边是国外大企业对新锐品牌的“狼吞虎咽”,另一边却是本土美妆收购案的屡次“流产”。

短短半年,四起收购大案的纷纷失败,让疯狂的资本趋于冷静,对于化妆品行业的投资趋于谨慎。但有证券分析师表示,资本市场对化妆品行业的投资热情并未下降,优质标的公司仍十分受关注,只是资本监管部门对交易监管越来越专业化。某种程度上来说,优质的公司更容易受到资本的青睐。

除了国内化妆品行业的大环境因素,对于本土化妆品企业而言,也应更理性地面对资本市场,一方面企业经营者需提高遵循资本、市场和法律等规则的认知,另一方面也需要在公司管理上向上市公司看齐。专业深耕,稳扎稳打做品牌,而不是什么火卖什么,快速发展赚快钱透支品牌。

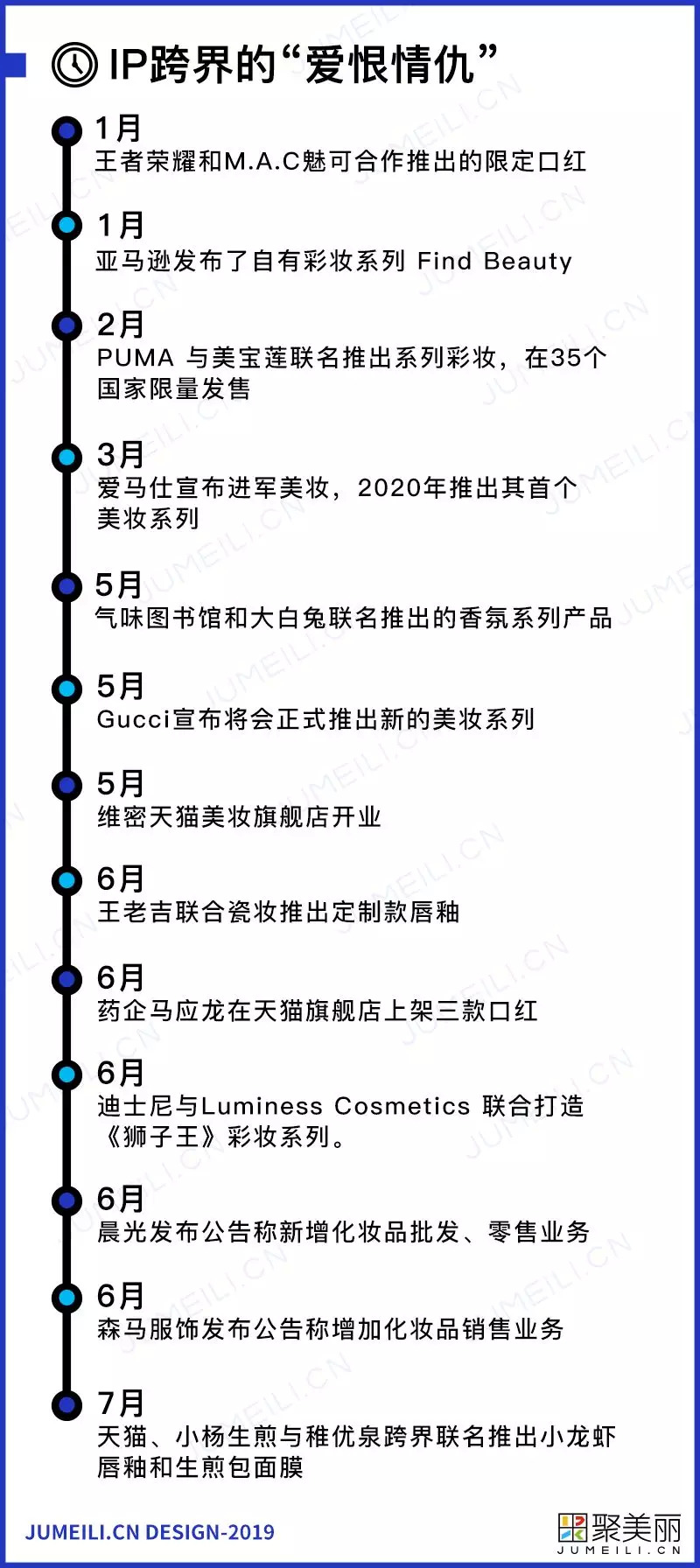

IP跨界的“爱恨情仇”

如果身处美妆行业,你就会发现,似乎每个月都会冒出几个八竿子打不着的行业品牌IP兴致勃勃地通过跨界的方式推出自己的美妆产品。

据国家统计局数据预测:到2020年,中国美容行业潜在消费者将达到2.8亿人,按照人均2000元的年消费额计算,美容行业市场规模将达到5600亿元。再加上在消费升级的整体环境下,大家越来越注重颜值,并且女性经济独立,可支配收入不断提高,高颜值在就业、婚嫁等方面都有一定的优势,美容行业市场前景广阔。

如今很多生活方式类企业、品牌都讲求要建立生态与社区。“跨界就是无界”,未来各种时尚关联单品间互动合作将会越来越多,这种发展也符合生活方式品类“再衍生趋势”的需求。

而化妆品尤其是美妆类产品属于高频快消品,具备相对单价较低、重复购买率高的特点,且它们的销售渠道与大多数消费类产品的销售渠道重合率较高,将其作为业务补充项纳入到产品体系中,有利于企业获得新的利润增长点。

在这种背景下,企业就要从多个维度去捆绑主流消费群体对品牌的感知,所以会出现品牌多元化、跨界化的现象。从产业端来说,他们要更多地去匹配和符合主流消费群体的核心需求和诉求,让整个品牌的联想度和品牌黏性进一步加强,那不论是跨界还是衍生,都成为很多企业捆绑年轻消费者的一种手段。

如果品牌自身并不具备核心竞争力,仅靠渠道和供应链加持,必然难逃消费者理性的筛选与淘汰,最终也许只是沦落为一个噱头。

但正如如钱钟书先生笔下的“婚姻围城”一样,美妆行业这座“围城”,一样是城外的人想进去,城里的人想出来。

内外夹击 本土大牌日子难熬

上半年A股日化企业成绩单接连出炉,数据显示2018年的上市日化企业可谓“冰火两重天”。

一边是,上海家化、珀莱雅录得营收、净利润的双位数增长名;另一边臣健康、御家汇、拉芳家化逃不过日化企业上市后业绩下滑的“行业魔咒”。

其中,名臣健康的净利润下跌幅度最大,2018年其净利润为2966万元,同比下滑38.86%。拉芳家化2018年实现净利润1.27亿元,同比下降7.88%。被称为“中国IPO电商第一股”的御家汇自宣布停止收购阿芙精油母公司北京茂思后,于近期又陷入业绩“泥潭”。(更多详情请见聚美丽报道《A股日化企业成绩单出炉 多家企业再现上市后业绩下滑》)

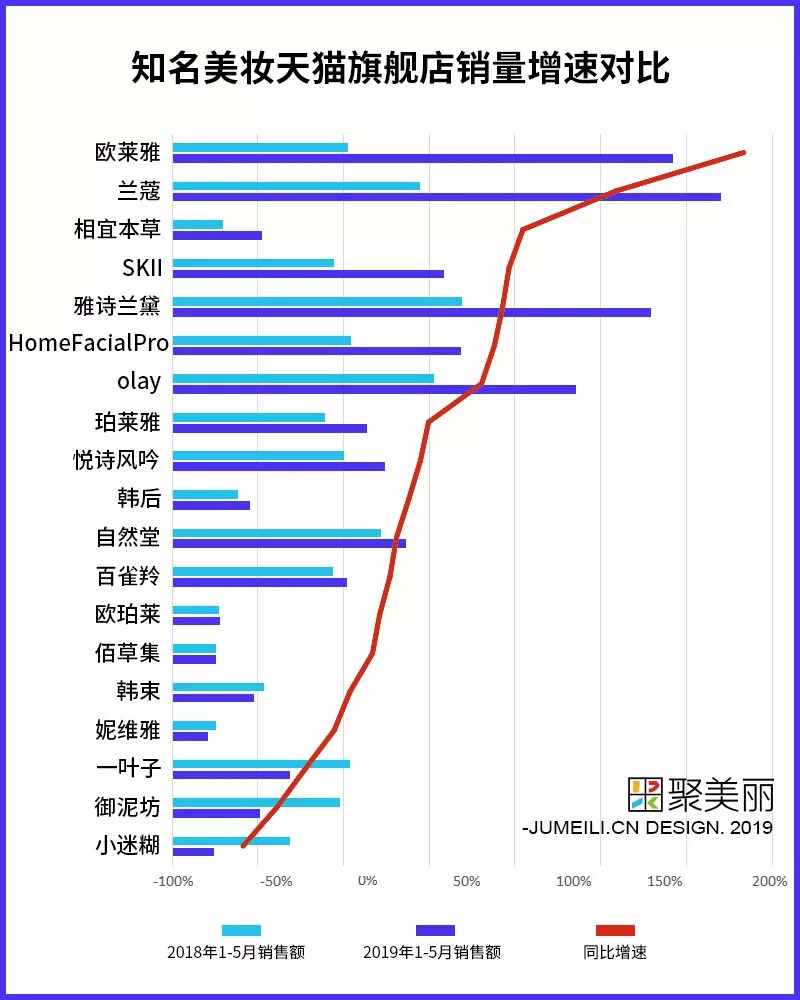

除了这些上市企业,本土其他品牌的日子也并没有好过多少。

从刚刚过去的前五个月天猫旗舰店销量与上一年同期对比,以及增长率的数据来看,除了珀莱雅、自然堂、百雀羚仍然稳定在增长,压力最大的自然就是如佰草集、韩束、一叶子、御泥坊等一众国货大品牌,不是几无增长,便是大幅下滑。

另外如相宜本草、韩后则是因为早几年就遭遇了下滑,去年基数较低,今年来加大社交红人营销,才有了数据 上的较大增长。

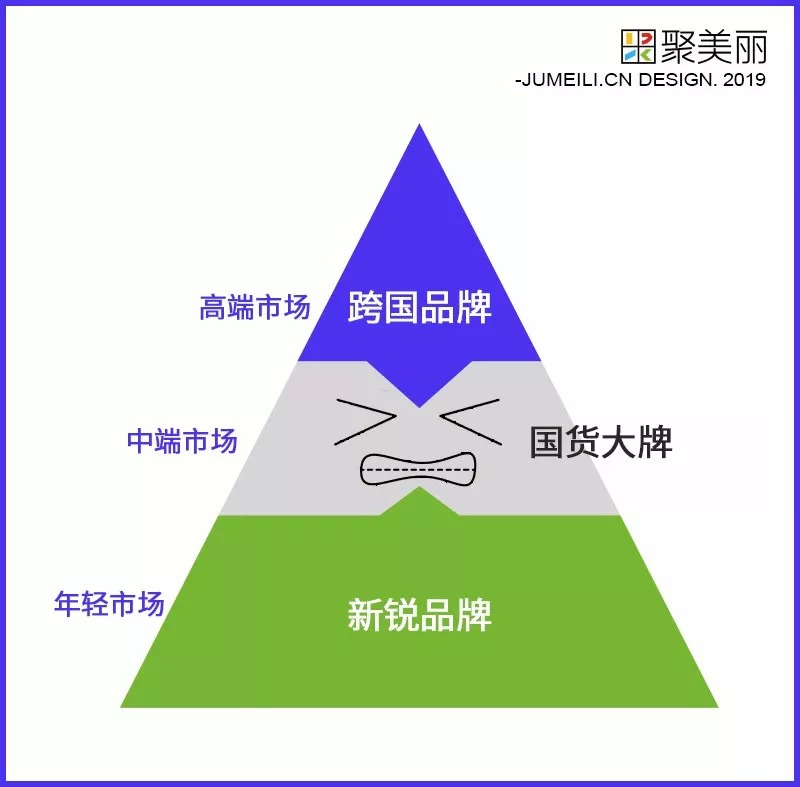

本土化妆品大企业,正同时遭遇从高端市场、新兴市场的双重压力。

告别,和过去的时代

这个上半年,不仅是2019的半程,更是过去一个时代的终结。

1月,倩碧Clinique 联合创始人在家乡纽约去世,享年96岁。

他曾开创性地推出了其经典的护肤三部曲:清洁、去角质和滋润,并成功帮助雅诗兰黛集团在过去50年中成为全球第三大美容产品制造商。

1月21日,布兰登·特劳克斯(Brandon Trauxe)在多伦多家中坠楼去世。

其创造的Deciem是首批倡导彻底透明化的企业之一,不请明星代言,一直在社交营销上下功夫,并且追求极高的透明度,官网上有产品PH值、有效成分、刺激性等信息。可以说没有布兰登,就不会有Deciem的今天。该公司最受欢迎的品牌是The Ordinary,被称为平价猛药。有人称他为是一个“疯狂的天才”,他确实是一个改变游戏规则的人,但他太早离开我们了。

Benefit Cosmetics 联合创始人 Jean Ann Ford也于1月因癌症去世,享年71岁。

1976年,Jean Ann Ford 和 Jane Ford 姐妹在旧金山萌发了创业的念头,随后共同创办 Benefit,推出了“以假乱真睫毛膏”、电力加倍焕采棒高光棒等产品。1999年,两人将公司的控股权出售给 LVMH 集团,后于2012年出售剩余股权,全身退出了公司。

2月,香奈儿的灵魂人物Karl Lagerfeld卡尔.拉格斐逝世。

自1964年入行以来,老佛爷就开始了他的传奇之路。有人称他是最具领导潮流能力的设计师之一。他具有源源不断的新创意,每一季都推出精彩绝伦的新作。你永远无法猜到卡尔·拉格斐下季将推出什么风格,因此也无法用任何一种风格,将卡尔·拉格斐作以概括。

生命有限,无论是谁,总要与这个时代告别,谢谢这些奋战在“美”行业的先驱者,为我们带来的美好与创意。

可期,我们将继续行走

相比新一代品牌的没有包袱、国际品牌的有备而来,“夹心层”化妆品大企业面临着的组织升级转型、之前线下渠道占据绝大比例的现状成了大包袱、缺乏直面消费者的组织能力基础的三大障碍。而在这三大障碍之上,大企业需要解决的头号问题,就是对互联网新时代化品牌竞争态势与核心能力的认知,以及对应的组织架构升级转型。

历史的车轮滚滚向前,15年前支撑起国货品牌崛起的CS渠道、80后消费者已经步入中年,行业很快迎来一个全新的、急剧变化的时代。未来属于不断突破自我、不断进化的组织与个人。

凭借经年累月积累的优势,大公司只需在新的竞争形势下,保持与时俱进不断进化,学会利用内容和用户两大关键字,就一定能保持年轻,重新为自己赢得一线生机。

评论