文 | 极地漫游

之前大家一直在为《乐队的夏天》符不符合摇滚标准而争论,其实很简单,最起码参与的乐队中,纯粹的摇滚乐队占了一多半,而剩下的就是独立音乐风格的乐队,那几只走偶像风格的乐队(组合)只是打酱油而已。如此这般,《乐队的夏天》难免不被人看作是一档以中国摇滚乐队为主导的综艺秀。

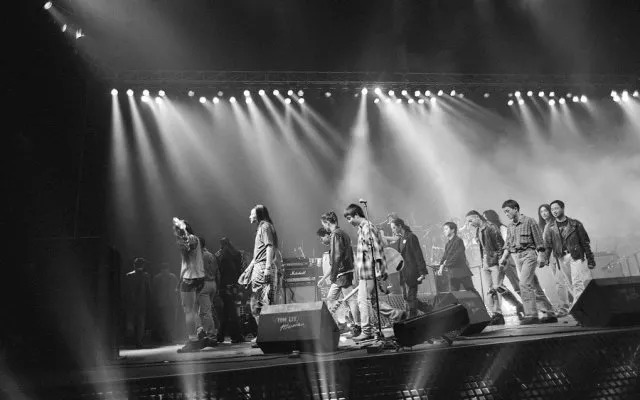

不难看出,接下来乐队潮肯定有一个迸发,参加的乐队演出费涨了,也有了更大的公众知名度,摇滚乐开始成为一个正面的案例,势必影响更多的青少年。

跟以往音乐综艺节目不一样的是,名次对《乐队的夏天》参演乐队没那么重要。乐队们不会节目结束以后就消声匿迹,上节目的结果就是令他们的收入更高,今后的路越走越宽。而不像其他音乐综艺类节目的草根选手们被迅速推入高速公路,没多久就抛锚了。

更有意思的是,70 后做为父母,比上一辈对子女更包容,也更注重对小孩的爱好培养,越来越多的小孩从小就在学乐器,未来 3、5 年就是他们拿起乐器登上舞台的时候。

中国摇滚每隔一段时间就会被主流社会当做茶余饭后的谈资消遣一番,这几十年来,因为种种伤害和误解,实际上主流社会一直对中国摇滚缺乏正确的认知。前一阵子,有一个名为《溃败 1994,中国摇滚伤心往事》的文章又在自以为是的悲痛,东拼西凑、错误频出的地摊文学+街头小报式的写法,看了让人想吐。可是它仍然在朋友圈被人大量转发,并引发了一大拨摇滚乐迷的感叹。

谁说贫穷和地下成为摇滚乐队们共有的恒久的标签?这种武断、落后于现状的描述是大部份主流媒体所常见的。

中国摇滚从一诞生就背上了沉重的包袱。把中国摇滚设定成悲剧,是很多人乐意干的事,甚至摇滚乐迷和某些乐手也愿意沉醉于悲剧的气氛中。

就好比崔健的核心乐迷是 60后 70后,这些人享受着改革开放的红利,或是收入中上的中产阶级,或成为社会各界精英,可是他们每次在崔健的演唱会上都痛哭流涕的唱着一无所有。

很多在主流看来过气的老摇滚乐手其实过的并不差,他们也懂得如何去利用音乐之外的技能去生存。主流社会对中国摇滚最大的误解就是摇滚乐手只会啃方便面,其实只要他们愿意,他们可以过得比一般人好的多的生活。

1994 年根本不是什么溃败,只是一次高潮过后的低潮,中国摇滚也没有伤心的往事,十年饮冰,难凉热血。

事实上,今天和将来,我们会越来越多的看到流行音乐和娱乐的溃败。

正如某位 90后意见领袖说:“现在中国的酷一代已经不需要改变任何特质去迎合社会,反而要把个人的特质无限放大,然后再用独一无二的吸引力,让所有资源都向人格中心靠拢,在整个世界找到同类,然后这一辈子就跟这些人在一起玩。这就是全新的生活方式,这就是新的社群,这就是未来。”

中国摇滚从来没有在流行的风口上,因为他们从来不愿意做一只迎风飞舞的猪。

以前 20 年来娱乐是刚需,且长期供小于求。当年轻人对电视不感冒之后,也意味着他们的选择太多。当娱乐千篇一律的贩卖颜值和八卦,靠耍宝和搞笑来获取关注,现在看起来也不那么灵了。

为什么会有《乐队的夏天》这档节目?当小鲜肉不再光鲜,偶像也难总是呼风唤雨,热门IP转化不易,实际主流文化和娱乐做为一个开采过度的金矿,可挖的东西越来越少,资源枯竭使其不得不去开垦更多的处女地。摇滚乐和独立音乐就是一块还算肥沃的黑土地,至于有没有金矿,先挖几铲子再说。

某位互联网大佬曾解释未来的互联网是什么,左边内容,右边连接,中间是价值观。《乐队的夏天》符合了这句话,以前的中国人没有价值观的概念,但是对于年轻一代来说,价值观是他们所看重的。以前中国人不喜欢公开表达自我态度,而现在有没有独特的态度,是KOL的基本要素。

《乐队的夏天》之所以能火,表面上是摇滚乐+综艺的成功,而更深层的原因是这些摇滚音乐人用不同的作品呈现了不同的价值观,不苟同的生活态度。从而吸引更多的年轻人观看,并引发了各种激烈的辩论。

《乐队的夏天》取消了音乐综艺节目常有的导师制,几个能带来流量的大咖被设定为超级乐迷,这是其聪明之处,也体现了对摇滚乐的尊重

《乐队的夏天》取消了音乐综艺节目常有的导师制,几个能带来流量的大咖被设定为超级乐迷,这是其聪明之处,也体现了对摇滚乐的尊重

今天的中国已经告别了价值单一的年代,时代进步的一个重要标志就是尊重那些不同的独立个体,从而使年轻人面对社会有了更多的选择。

有人选择岁月静好,有人拒绝知足常乐;有人把鸡汤当美食,有人不愿意被圈养;有人就喜欢住民宿,有人只住五星级酒店;有人不安份守已;有人只求衣食无忧;有人一生都像一只乖乖的小白兔,有人只愿做在空中飞翔的雄鹰;有人喜欢温暧的小窝,有人喜欢风从耳边呼哮而过;有人在清风中喝茶赏花,有人猛饮烈酒独自上路;有人在钢铁森林中麻木,有人选择在荒野中疾奔。

别用破圈来评判摇滚乐的价值,摇滚乐不破圈同样可以很有价值和意义。就像不能用文化含量的多少来衡量娱乐的价值一样

“每个人都有自已的活法,每个人心中也有一个对于生命价值的理解标准,你可以将安稳和温暖当作你终极的选择,那他就有选择在危险中搏斗的权利。”

《乐队的夏天》能邀请到这么多摇滚乐队参加节目,除了节目组的诚意,更重摇的是乐队对主流文化没那么的抗拒了。事实上一无所有者更容易拒绝外界的合作邀请,这要放到 15 年前根本不可能邀请到这么多乐队参与。而这些乐队很多本来都是音乐节的常客,之所以腾出时间来参加节目,显然是想换取更多的演出机会,从而有更大的房子、更好的车、更大的电视和冰箱。在尝到商业的好处之后,他们更懂得合作对他们意味着什么?

我们不能因此而指责他们背离了摇滚精神,实际上了解他们坎坷的过去就知道这一切来得多么不容易。如果他们用其音乐感染了更多的路人,只要坚守底线,哪怕有所牺牲,也是好事一桩。

中国摇滚几十年一直为商业这两个字争论不休,准确的来说主要是乐迷对这个问题而过于纠结。其实这是个非常无聊的话题,对于摇滚音乐人来说,态度和作品是第一位的,只要作品好,享受锦衣玉食也没问题,可要是作品不行,每天饥寒交迫也白搭。

摇滚音乐人该不该参加商业活动能不能上综艺节目也无需讨论,只要坚守摇滚本色,上综艺节目宣传摇滚当然是好事。但是为了商业活动为了上电视而改变自我,放弃摇滚本色,那才是可唾弃的。

某乐手说的特别好,可以商业,但是别商业化。

我个人认为中国摇滚之所以迎来了第二春,首先不是他们商业化导致的,而是社会大环境变了,给了摇滚乐更好的生存空间。只是说市场大了以后,也令摇滚开始被商业改变(这是另一种现像,不在这里讨论)。

1994 年中国火所掀起的摇滚烈火,令当时魔岩三杰所具备的公众知名度达到最高峰值。但是除了魔岩三杰由公司提供了较好的制作条件和生活费,其它大部份摇滚乐队的确活得不易。一年到头没几场演出,专辑虽然卖的不错,但盗版泛滥,能拿到的版税很少。于是方便面、地下室、死磕成了中国摇滚的标签。

神奇的是,这几十年来,中国摇滚在各路保守势力和娱乐资本的围堵追打下,不但没被消灭,反而枯木逢春,队伍越来越壮大之后,一部人先富起来了。

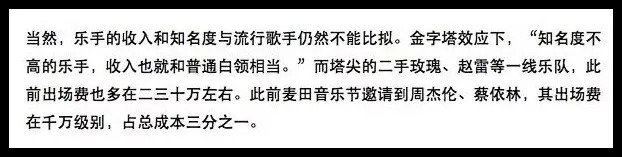

现今中国摇滚乐队中演出费超过 10 万的恐怕有好几十支,演出费超过三十万的至少也有十个以上。相比汪峰和许巍,他们基本上没有大众知名度,却赚到了足够过好生活的钱

现今中国摇滚乐队中演出费超过 10 万的恐怕有好几十支,演出费超过三十万的至少也有十个以上。相比汪峰和许巍,他们基本上没有大众知名度,却赚到了足够过好生活的钱

这是为什么?为什么中国摇滚能脱贫致富?

原因很简单,中国摇滚虽然对于主流娱乐来说,算是小众文化,但是在这个圈层里,现今乐迷的消费力却远超当年那些摇滚铁托。

比如说魔岩三杰在 1990 年代中期,知道他们的年轻人可能有几千万,但是真正掏钱去消费他们音乐的可能只有几十万。而目前排名前几十名的中国摇滚乐队,知道他们的年轻人可能只有几百万,但这里面可能就有一百万人愿意掏钱去消费他们的现场音乐,而且单次消费的额度是以前的好几倍。

中国摇滚最艰难的是 1996-2006 年这十年,尤其是 2000 年前后,七八个乐队的拼盘演出门票只有 20 块钱左右,台下往往只有几十个观众。而同样是当年那些被标注为地下的摇滚乐队,如今的专场门票在 150 块钱左右,且观众大多在 500 人上下,门票收入几万块很正常。

也就是说现在的年轻人更愿意给摇滚乐买单了。

迷笛音乐节 2005 年第一次收 30 块钱的门票时,很多乐迷颇为不爽。而 2019 年迷笛音乐节的门票单天都是 200 元起,最贵的票达 780 元一张。

这十几年来,门票涨了 6、7 倍,是因为年轻人的收入涨了好几倍。

这就是时代所带来的变化,碎片化的一个个小世界里,小众文化根本不需要几亿人知道,照样可以活的很好。

就像《长尾理论》说的那样,在数字时代,任何一个创作者如果有 5000 粉丝,就能安心创作不用为生计发愁,甚至能过上体面的生活。

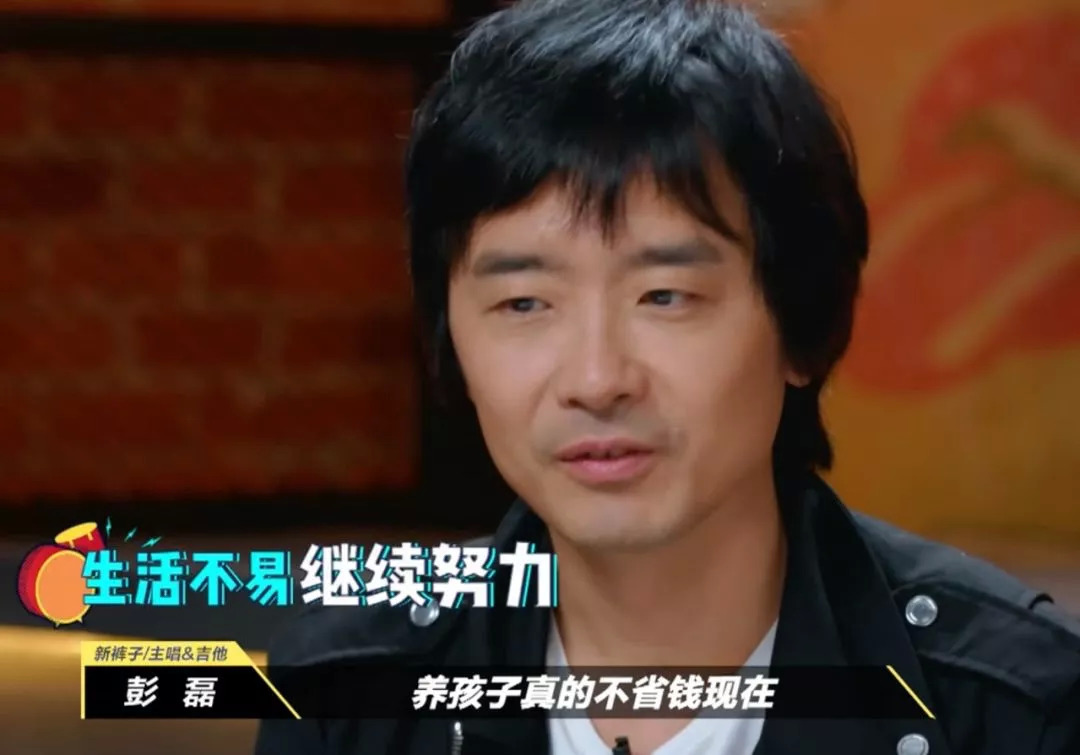

彭磊很多时候说话其实是玩笑话,很多人却当真了。比如他一脸苦逼的谈生活不易,也就是逗大家玩

比如痛仰,即使在北京的街头和地铁里,没听过他们音乐的路人占绝大多数,可是这毫不防碍他们成为中国收入最高的摇滚乐队,据说 2018 年收入达数千万。

目前一支三线的摇滚乐队出场费在 5-6 万左右,一般来说一年演 10 几个音乐节,再做一次全国巡演(10 个城市左右),全年的收入不会低于 100 万,几个人分下来,起码也比一般的白领强。即使是在北京日子也过得还算行,至少可以每天睡到自然醒,不用去挤早高峰的地铁和公交。

反而做个朝九晚五的白领比较可怜,全靠工资活着,工作挺卖力,生活随大流,好不容易熬到了中产,却依然焦虑不堪。

当然凡事都要有个过程,当然对于新乐队来说,免不了还是要啃方便面、住平房,关健时候还得靠家里支持、或打工养活自已。可是在高度商业化的娱乐圈,新人也是收入很少。刚进入社会的年轻人,也只能合租房子、上下班挤公车吧。某综艺节目中的几位练习生,也是 “住最土的楼,吃最便宜的煎饼果子”,其组合被网友成为 “贫民窟男团”。

总的来说,中国摇滚早已渡过了饥寒交迫的岁月,只要有才华,就不用再担心生计问题。

而一部分中国第三代摇滚人也显现了对商业的运作能力,像左小祖咒、李志、痛仰主唱高虎这三个江苏人,发挥了江浙一带善于经商的传统,各自经营得都不错,都是优秀的 、创业型CEO。

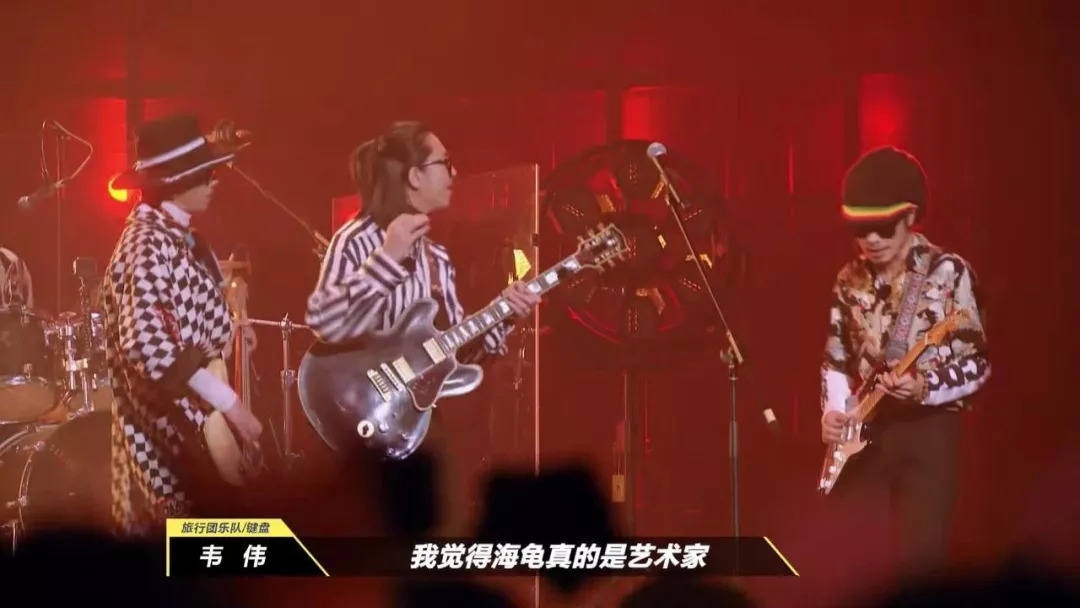

看这上图中的话,令人哭笑不得,都是 21 世纪了写这稿的人仿佛还活在前清。乐队去参加音乐节,还要自已掏路费和住宿费?只能说写这稿的人采访时可能睡着了。而演出后结算的费用连打车都不够,那是十几年前的事了

2011 年我做一个音乐节时,参加《乐队的夏天》的某乐队经济人就告知我,他们的接待标准是每个乐手一台别克商务车接送,五星级酒店的大床房,每人每天的餐标是 500 元。稍有点音乐节常识的人就知道,这个标准是一线乐队的基本要求(如果大家不理解什么是一线乐队,简单来说就是所有音乐节海报上位于第一排、字号最大的那一排乐队)。

一线乐队的接待标准是这样,二线乐队的接待标准能低多少呢?相比2005年前除了摇滚老炮所有乐队都坐火车硬座、住招待所,现在音乐节的接待标准实在是高了太多,起码对所有的乐队都有了必要的尊重。

参加《乐队的夏天》一部份乐队早就告别了地下活动,去外地演出都是飞机或高铁一等座。

当你们还觉得中国摇滚还什么在地下室死磕时,事实上除了崔健、许巍、汪峰等老炮,至少还有十组以上的摇滚音乐人/乐队,参演音乐节坐的是头等舱,住的是五星级酒店套房。

希望主流媒体再说中国摇滚时,不再用无望、苦难、小众、地下室、方便面等字眼来搏取公众关注。

周杰伦、蔡依林参加音乐节出场费在千万级别?你当主办方的钱是大风刮来的?即使是按日元结算他们参加音乐节的出场费也不在千万级别

![]()

在主流社会正要津津有味谈摇滚时,摇滚已经在转变了。

当摇滚停滞不前时,越来越多的摇滚音乐人往独立音乐转变,这也意味着用新的态度、新的音乐手法、新的价值观来完成摇滚未完成的东西。

摇滚演变成独立音乐,这是全球化的趋势。早在十几年前,独立音乐就在欧美大放异彩,不但能成为排行榜的宠儿,也能频频登上各大销量榜单。曾经的摇滚大牌们拥有的是加长的豪车、私人飞机、保镖前呼后拥、独栋别墅,但独立音乐人则更在乎自已做音乐的乐趣,除了音乐他们还有生活,后者更接地气,也更贴近时代的特质。没有了改变时代的摇滚英雄,却多了几分烟火气。

当越来越多的中产阶级家庭的小孩拿起乐器搞摇滚时,的确他们不再像前辈那么苦逼,家里的支持也会多一些,就算父母不那么乐意,但心想搞摇滚总比去街上瞎混要强。

当然独立音乐灵活的发出自已的摇滚之声,时至今日某些老摇滚音乐人离摇滚精神越来越远,动则宽容,在家冥思,喝茶听风。可我宁愿他们永远是个混蛋,永远是个坏小子,也不愿意他们变成麻木的 “中国式老好人”,在温暧的日子里逐渐老去。

关于这个摇滚所具有的价值观,主流社会仍然无法理解,跟他们说摇滚的逻辑基本上是鸡同鸭讲!

连文化大神王小波都曾苦口婆心的劝说自己在清华读书的外甥别整天搞摇滚,“好好念书,毕业以后不搞摇滚,进公司去挣大钱”。你还指望中国主流社会能正确理解摇滚乐吗?

这20年来,中国一直没有一部真正意义上的摇滚电影。像《北京乐与怒》、《摇滚英雄》这类电影,对摇滚的曲解和误读触目惊心。

马东在接受许知远的采访时说,“这个世界上大约只有 5% 的人有愿望积累知识,了解过去。那 95% 的人就是在活着,就是在生活。”

的确对于大多数人来讲,挣钱是活着的第一目的,有些人更把这看做是惟一目的。但摇滚乐就是不把赚钱放在第一位(但这不等于摇滚乐不需要挣钱)。而独立音乐更懂得生存技巧,就像参演《乐队的夏天》的一部份乐手都有工作,不依赖音乐挣钱,反而更自由了。不强求庞大的乐迷喜欢,在音乐创作上的空间也更大。

为什么非要大众喜欢?大众从来都是墙头草,今天喜欢这明天喜欢那,为什么要去讨好一个流水式的沙堆?

溺水三千,我只取一瓢饮。如果把挣钱当第一目的,那就不用搞摇滚。从街舞、电音、嬉哈,这些流行文化的冲浪者首先是图自个高兴。

在今日中国,流行文化(如果只流行没有文化含量,那不叫流行文化。如果文化含量足够,却不够流行,那也不叫流行文化)迎来了最好的时代,但凡有点创造力的,都不愁没挣钱的机会。设计师、摄影师、醉心文创的年轻人,不管是拿起吉它、鼠标、相机、画笔,只要能有好的作品,就能过自已想要的生活。

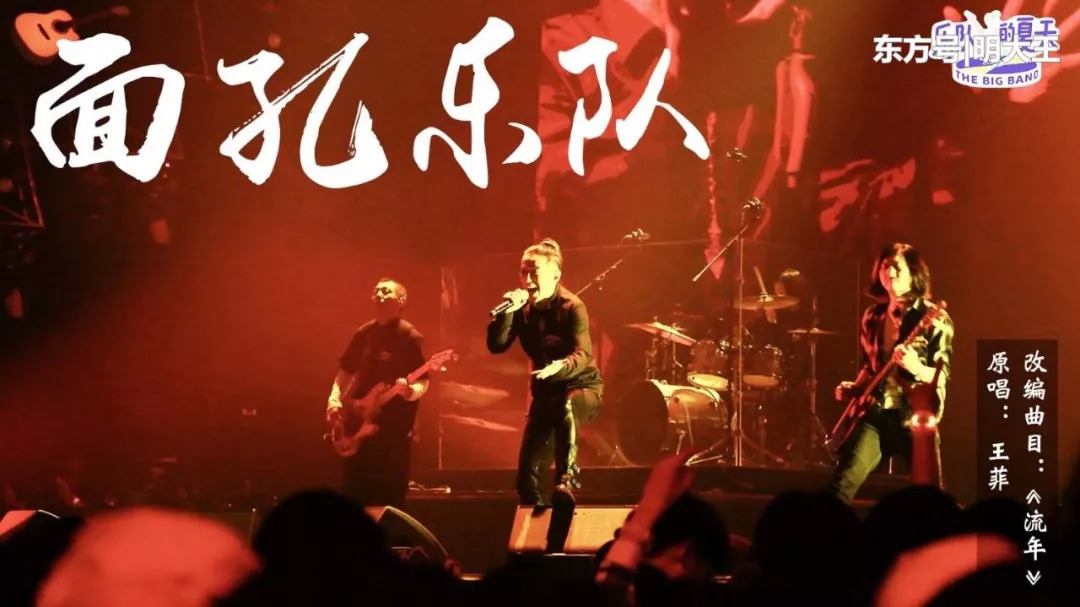

“那些年我觉得中国摇滚乐就是灰烬,但今天我看到面孔站在这,我觉得灰烬深处尚有余温,灰烬深处还有小火星”。

摇滚乐首先是一种个性文化,摇滚两字在乐前面,没文化搞摇滚只能是伪摇滚。摇滚变成流行不可怕,可怕的是摇滚和流行音乐一样没文化。如果没有文化、没有叛逆精神、没有对音乐的个性化表达,你凭什么去和流行音乐抗争?

90年代的摇滚关乎灵魂和精神,今日摇滚更多的是关乎身体和情绪。当中国摇滚低幼化之后,的确与年轻一代贴的更近。所以以前中国摇滚是一种青年文化,而现在已然是流行文化的一份子。

以前的中国摇滚乐是一把刀子,而现在的摇滚乐就像一把玩具枪,喷出来的不是火力,而是一泡水弹。

摇滚乐的特点之一就是任性,他不会按照任何人的意愿去生长,也是无法人为控制的。以前中国的摇滚乐迷总是按照自已的设定去要求摇滚乐,都希望摇滚乐手们高贵而又朴实,勤劳而又善良,视金钱名利如粪土,个个都是老好人。这未免是要求太高了,要知道在西方摇滚史上优秀的摇滚音乐人中操蛋的多了去了,可西方的摇滚乐迷并没有抛弃他们。还是那句话,一切都要看作品,评价一个摇滚音乐人,音乐好坏才是最重要的。

并不是说摇滚音乐人中没有是烂人,但也不等于他们全都得做完美的人。摇滚音乐人也是人,当中有好人也有坏人,有真诚的也有虚伪的,有勇敢的也有懦弱的,有高尚的也有丑恶的。跟这个社会一样,五花八门,无奇不有。

不说那妖气沉沉的娱乐圈,相比艺术、电影、文学圈,摇滚乐手还是质朴的。至少从拿起乐器的那一刻起,大部分乐手已经自成一个世界,跟社会有这样那样的脱离,从而没有受到更多的污染。很早以前就听说,在 798 混的艺术家几乎都在几分钟之内能判断出这个人对他有没有利用价值,因为他们早就经历过商业化的冲击,很会察言观色很懂得利用社交去获得更大的利益。

看看《乐队的夏天》这些新老不一的摇滚乐手,大都不太会察言观色,讲话也是直来直去,相比某些左右逢源口吐莲花的文艺大咖,他们多少还保持着愣头青的本色,但其实这是一种难得的单纯。

中国摇滚不是喜剧,但也不是悲剧,它只是年轻人在表达自我的另一种激烈的方式,他所有的努力都是为了不想成为被人安放的一块砖。他做的可能不是最好,但也不是最坏。尽管他不够完美,有时候也差强人意,缺点还挺多。但是历经劫难之后,他活下来了,开始有了尊严,这比什么都重要。

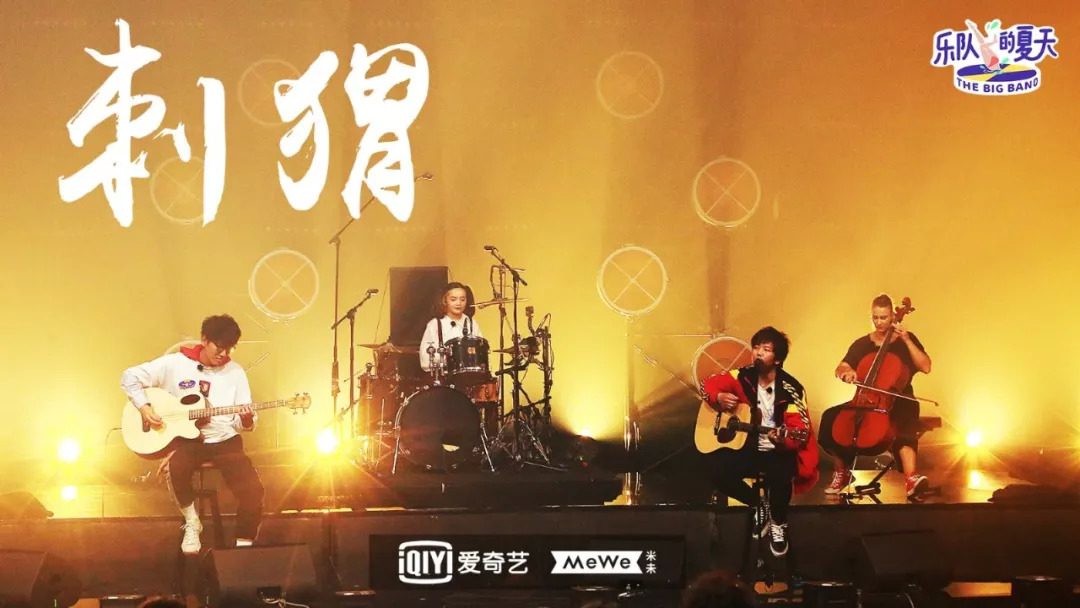

就像刺猬乐队鼓手石璐评价主唱子健时说:他身上的缺点像星星一样多,但他的才华、他的音乐,就像太阳一样。每当我们听到一首好的中国摇滚作品,就像太阳升起之后,所有的星星就都消失不见了。

评论