文 | 丁香医生

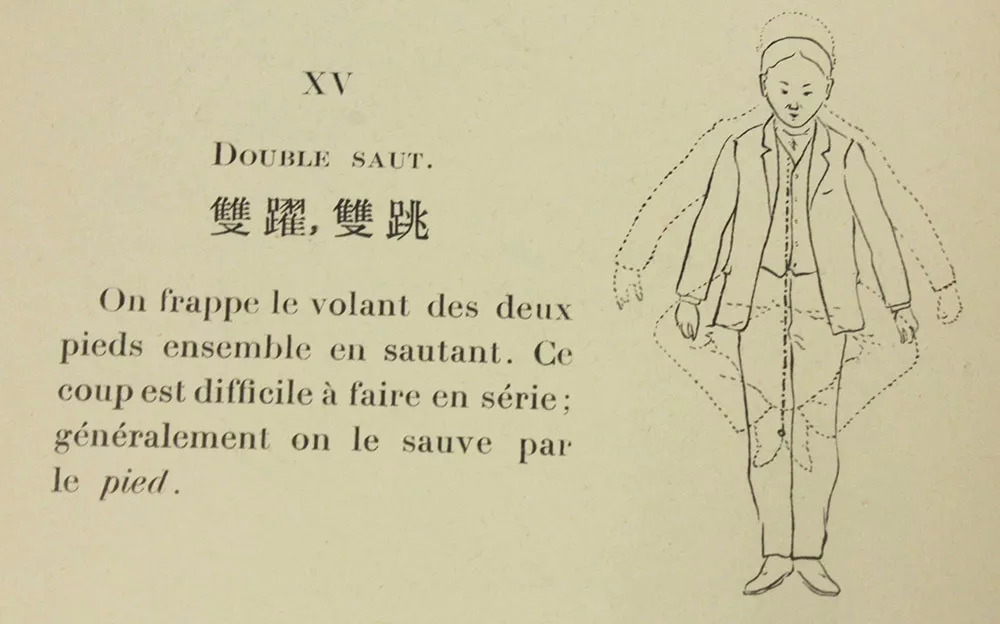

在英国大英博物馆的展览厅里,陈列着 Louis Laloy 关于「踢毽子」的法文教学。

老外们不仅标注了每个「毽」法的中文名称,还图文并茂地画了的动作说明图。

这个小人儿可以说是很生动形象了

让人一看就笑了,这种只有「盘踢」的毽子技法,简直就是没有灵魂的踢毽子。

正所谓朗然一笑间,正中双飞翼。

踢毽子,不仅会帮助你身体健康,还能变美变漂亮,提高社交能力,做朋友圈里最靓的崽。

正所谓「毽子踢得高,人生节节高」,今天我们就带各位重新认识

踢毽子,世界上最考验运动能力的游戏

毽子最早出现在宋代周密的《武林旧事》里,经过近千年的发展演化。

早已发展出了「盘、磕、拐、蹦」四大单人技法。

多人技法分出「围裹、传递、合踢、分提、串腕、钓鱼、轱辘、盖帽……」不同流派。

拿最最最最最基础的「盘腿踢」来说:

看似简单的动作包含了「单腿平衡性支撑站立」+「髋膝联动」的下肢组合。

不仅要动作熟练,还需要「手脚并用,眼脑一致」。

稍有不慎,就是「毽」走偏锋,让旁边的朋友笑到劈叉。

想想小时候,你人生最早的高光时刻,可能就是连踢 3 个毽子。

但是次数能靠时间堆起来,从下课 10 分钟,到大课间,再到体育课。

粗略估计,一套输出下来,你至少要完成 300 次的弹跳训练。

这对心肺、体能、弹跳能力、平衡能力的要求是非常残酷的。

不止如此……

毽子踢得好,身材差不了

一个事实是,仅仅掌握上文的那种初阶盘腿踢法,根本无法进入女生的「踢毽子顶级圈层」。

比如……小姐妹围圈踢。

想想过去的日子里,你多少次因为接不到毽子,被排除在「圈」外,伤心自卑。

怎么办?只能一个人默默在家,拿绳儿绑着个小球拼命练习。

有条件的同学,还会把这种塑料袋毽子其中一根无限拉长,苦练接球。

夕阳下,空气中弥漫着你的汗水,塑料小球的工业香精味,听着楼下小朋友们的欢声笑语。

这可能是为社交,做过最强的努力了。

但是好事多磨,随着你学会了接毽子,一通百通的会解锁无限多毽子技巧。

比如「交替高抬腿」颠毽子。

融合了「髋关节外展」、「腿屈伸」等元素的反向踢毽子。

太厉害了!你根本想不到现在流行的翘臀训练设计思路,早在 20 年前就被你掌握了!

这种集「弹跳」「身体控制」「平衡」「记忆」「柔韧性」于一身的游戏。

不仅强化了骨盆的稳定性,协调能力,大量的髋外展动作还起到了翘臀塑形小腿的效果。

所以,毽子踢的好,身材气场绝对小不了!

除了对身体的好处,踢毽子对社交的塑造也是 amazing !

毽子中蕴含的社交哲学

参考世界卫生组织对健康的经典定义:

健康不仅为疾病或虚弱之消除,而是体格,精神与社会适应之完全健康状况。

在仔细挖掘了毽子的好处之后,我们有理由怀疑,世卫对健康的标准定义就是基于——毽子。

毽子,人越多越好玩。

一人开头抛毽子,以圆圈形式从左依次轮流接力。

在我国的传统文化里,最讲究的就是——左手为上宾,待客谦逊。

在踢毽子的过程里,发毽人不仅要自己踢得好,还需要给接毽的人脚下留余地。

踢的人越多,越要讲究。

不然短短 10 分钟课间除了捡毽子,就是一堆人站在树下够毽子。

老话说得好「择其善者而从之,其不善者而改之」。

小小的一个毽子,踢出了「以和为贵,以和为美」的精神,鼓掌鼓励。

踢毽子,老一辈人才是王者

在踢毽子上,老一辈人,全是踢毽子的王者。

你爷,你奶,你爸,你妈,他们可能都是大隐于市的高手。

小时候,你看到别人家孩子有毽子踢,吵吵闹闹回家。

妈妈随手就能拿铁片或者铜钱,绑上几根鸡毛或者拆个尼龙袋,用绳子快速缠出一个毽子。

而他们不仅能够做毽子,踢起来更是将年轻人碾压。

比如在天坛公园、朝阳公园、宋家庄地铁站出口你总能看到这么一批老人。

他们四五个围成方阵,有男有女,在市井嘈杂声中,动动双腿,一上,一下,步伐轻盈,有说有笑。

每一场多人竞技,都是毽毽到肉。

每一场 battle 都是一「毽」钟情。

几个球友组团 PK ,那场面不亚于武林大会。

活跃在宋家庄地铁站口的踢毽子张大爷最常挂在嘴边的话是:

「我在 30 多岁的时候得了癌症,当时以为这辈子就到头了,没想到后面还能有一辈子。」

尽管老了,但他们并不着急。

小球一起一落,踢出了健康,踢走了孤独,踢出了交流空间。

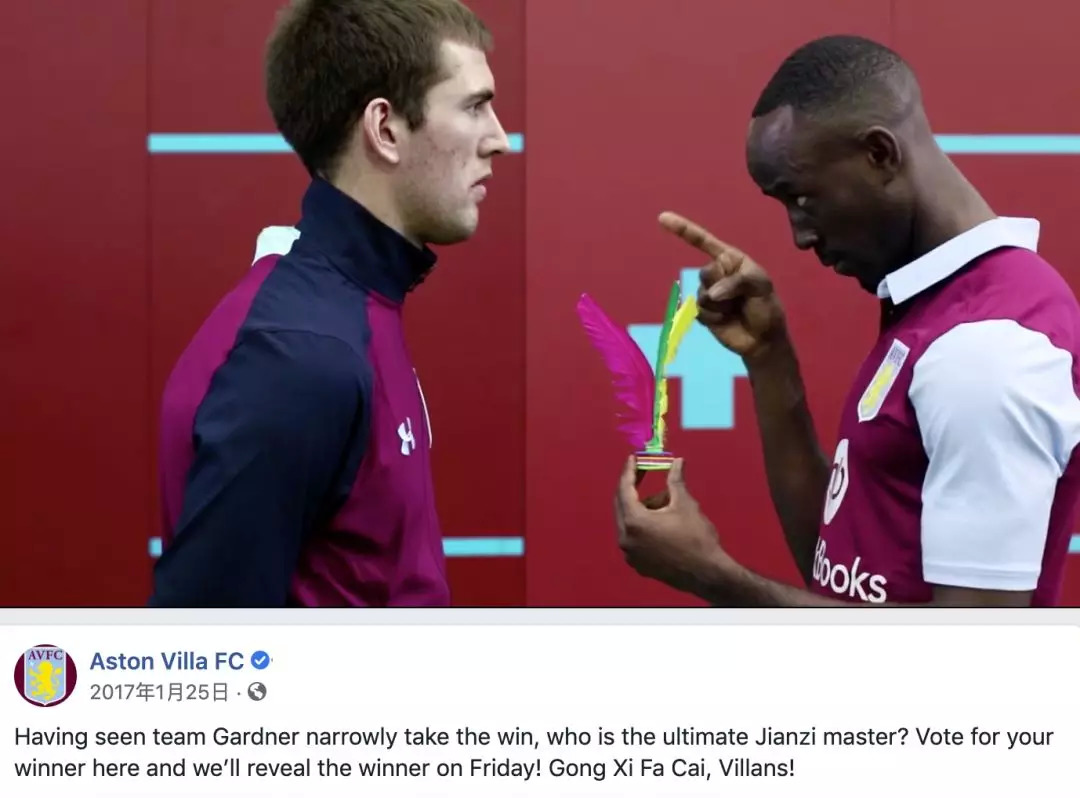

被老外疯狂膜拜的毽子

老外有多喜欢中国毽子。

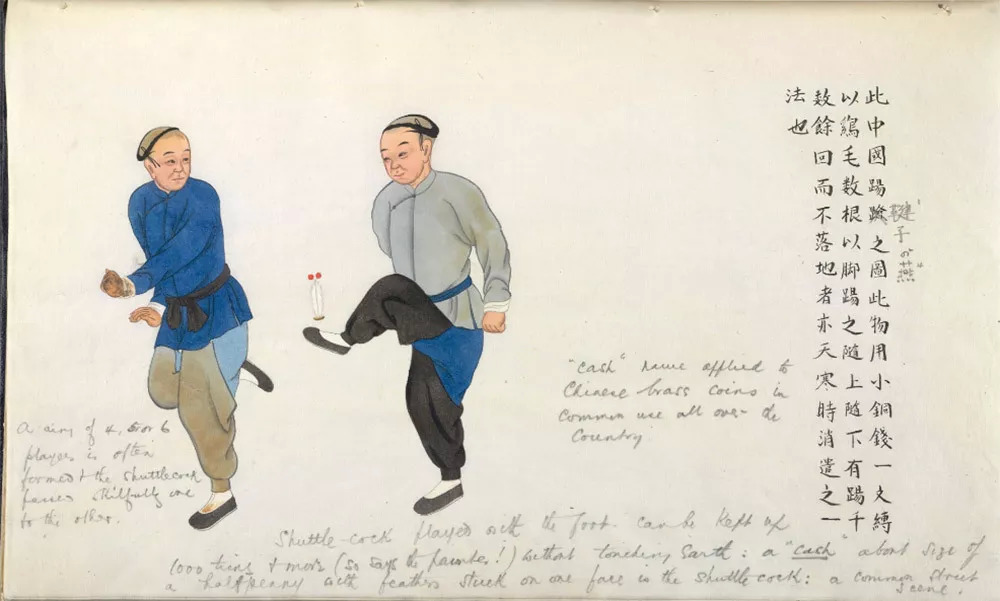

明代历史著作「帝京景物略」上密密麻麻挤满了英文批注。

目前,在 Youtube 最火的毽子博主是一个美国黑人,平时喜欢唱、跳、篮球。

但自从 5 年前接触了毽子,时间线就变成了这样。

我们在翻看他视频的时候发现了一个有趣的地方。

2013 年他在自家的后院里分享了自己的毽子教学。

这个身穿黄蓝运动服的黑人,一手拿着蓝色毽子,眼神专注的盯着在脚边上下的毽子。

今年,他又上传了一个同样景别的视频,但画面里多了两个孩子。

他右手仍然拿着那个蓝色毽子,把红色的丢给孩子,看他们之间互相传递。

看来,不管哪里,不管踢得怎样。

最大的幸福,就是能跟亲人一起踢毽子啊。

本文经由 运动康复学博士杨一卓审核

策划 叔贵

责编 王姐

评论