文|影视前哨 杨一欣

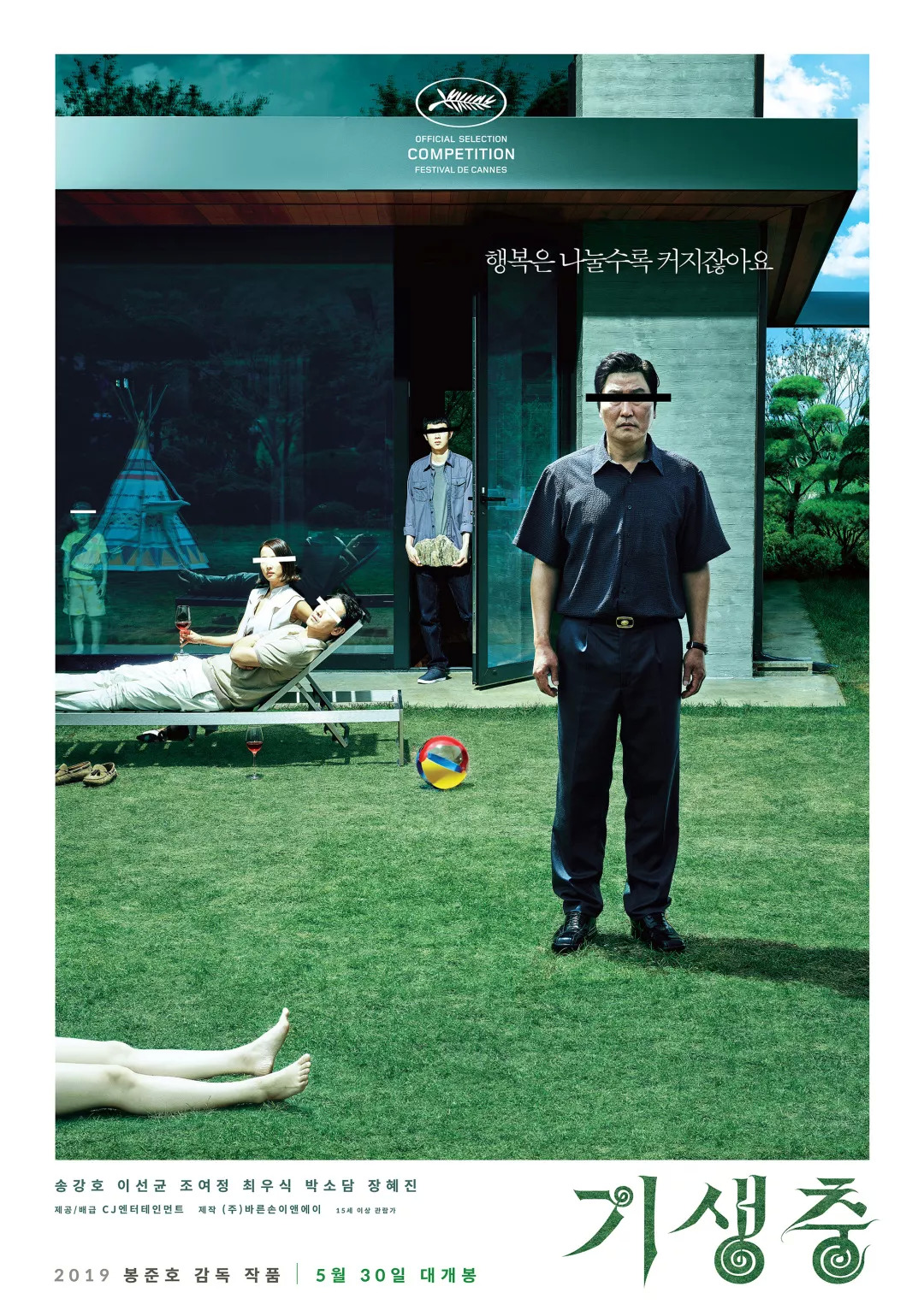

在戛纳捧回金棕榈的《寄生虫》,不仅收获了高度的口碑,同时也成为第19部韩国本土“千万”大片。这个指向阶级分化的故事有其荒诞的意味,但其最受欢迎之处,不仅在于这个议题存于生活的触手可及,也在于其视听故事表达的简练性。

从1998年韩国电影改革审查制度开始,颇具特色的“韩国电影叙事”便一步步协同商业与艺术稳步走来。《寄生虫》与其说是高度圆熟的体系标杆,不如说是其逐步发展的一个代表缩影。从未捧回金棕榈的韩国电影,现在似乎已经找准了一个颇具启示的方向。

新世代的阶级寓言

5月25日,奉俊昊凭借《寄生虫》从戛纳陪审团主席亚利桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里图捧得金棕榈大奖,这也是韩国电影史上首次摘得金棕榈。后者针对这部商业作品,表示获奖是9位评委的一致意见,并且轻松通过毫无异议:“当时我们评审团是在小房子看电影,观众的反应都很好,我们评选不单是电影的好与坏,也着重观影的体验,《寄生虫》作为地方电影但也是全球化的一体。”

《寄生虫》在法国的票房市场也取得了颇为乐观的成绩:单6月份,便动员超过68万法国观众,成为在法国电影史上最卖座的韩国电影;而在韩国国内,截止7月下旬,观影人数也轻松超过1000万人,成为韩国历年第19部 “千万”本土电影。作为一部商业作品,《寄生虫》同时在市场和奖项上获得青睐,并取得众口一致的好评,似乎足够说明这部片子有它奇妙的能量与魅力。

但《寄生虫》迟迟没有在中国跟影迷们见面。七月底,FIRST青年电影展因为“技术原因”取消放映原定为闭幕影片的《寄生虫》;而到了八月初,国内各大字幕组收到版权方的维权通知,严禁传播盗版资源以及提供《寄生虫》的翻译字幕。直到几天前的8月6日,海外流媒体终于正式释出《寄生虫》全片,不少中国影迷才得以一窥这部金棕榈作品的究竟。

影片的剧情并不复杂:住在廉价的半地下室出租房里的一家四口,原本全都是无业游民。在长子基宇隐瞒真实学历,去一户住着豪宅的富有家庭担任家教后,一家人逐渐顶替掉了富豪家的职工,并开始了新的生活。

在《寄生虫》中,依然可以看到奉俊昊那精微又磅礴的创作观:引人入胜的悬疑结构,精巧设计的故事格局,指涉深刻的现实隐喻,而在对社会观点的视察与反思中,这部《寄生虫》似乎走得更轻柔,也更轻巧——相较《雪国列车》的刻意荒诞,《杀人回忆》的惶然无指,《寄生虫》就像它自己的名字一样,匿影藏形却又忧在未萌。它以一个简单明了的故事,极为明显地指向了阶级分化的社会议题。而在它的表达中,这种分化甚至是固化的。就好比影片中突如其来的洪水污流,最终永远只能往下层奔流,而居于高地的有产者,却能兴致勃勃地玩着野地露营的游戏。从这个角度来看,《寄生虫》不得不令人想起上一年同样入围戛纳的《燃烧》。但同样是指向阶级寓言,后者的表达更为诗意和文学化,而主题也注重以略显晦涩的手段,去书写当代对于存在的饥饿与迷惑,但《寄生虫》的文本意义更加集中,或者说更为普世——它本身仍是一个商业化的类型片,讲清楚故事本身,才是展现自我表达的前提基础。

藏在桌底的摆脱不掉的气味

这种叙述手段的简单统一,很大程度上影响了观众对于这部片子的获取与接纳。至今为止,《寄生虫》的豆瓣评分为9.0分,甚至不少观众评论称“奉俊昊的问题就在于让我们这么简单就看懂了”。作为一部从未以正规渠道在中国发行的韩国电影,这部片子目前已超过有12万人在豆瓣页面打分,并相继给出自己的感悟和解读。当然,很大一部分程度上,这个片子的主题探讨也颇令观众惊奇——这是一个在身边完全存在的普世议题,但在中国过往的电影中似乎并未见过。

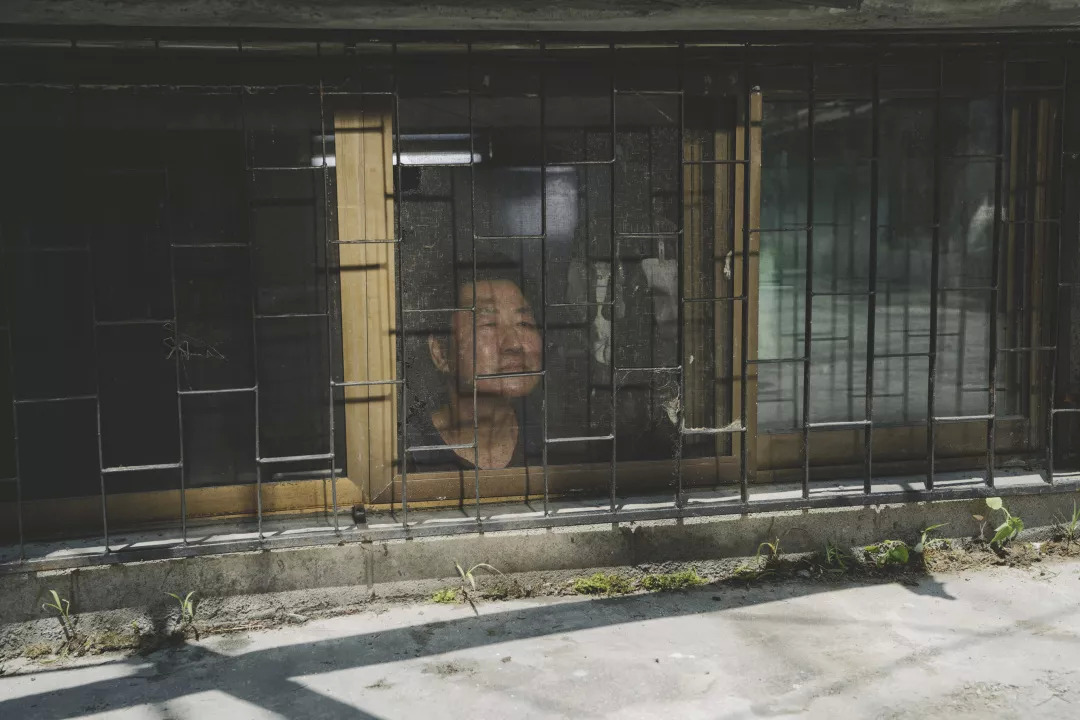

《寄生虫》对于主题的阐释,具有极为强烈的“空间感”。而这也令人想起当年那部穿越一层又一层车厢的《雪国列车》。与后者相同的是,空间或是说建筑本身,其实是秩序和生产力的特殊表征,其不仅成为个体与个体之间冲突的发生场所,也成为前承者与后继者相互观望的舞台。就好比影片第一个下拉镜头,悲哀地展现了一种居于下位的生存状态,而所谓建筑大师“南宫贤子”创造的豪华庭院,在某种程度上也成为更高阶层的代指。而主角四人同富豪一家的差异,事实上也随同现实的位置来指称各自的阶层坐标——一方面就好比宋康昊家的窗外,永远需要向上瞻仰,看到的是成堆晾晒的袜子和随地小便的醉汉;而在李善均的客厅中,落地窗接纳阳光,成为对外界世界平视与观望的装置。

事实上,宋康昊为代表的贫穷一家,在生活中永远不自觉地居于“下流”和被动的地位。例如四人在李善均家大吃大喝,因后者突然打道回府而不得不躲藏在桌下时,便处于这种窥探者的下位。而在这个过程中,穷人阶级的向上探视,是被动和促狭的,它以“藏在桌底”的微妙状态,表现了一种卑微的在场。

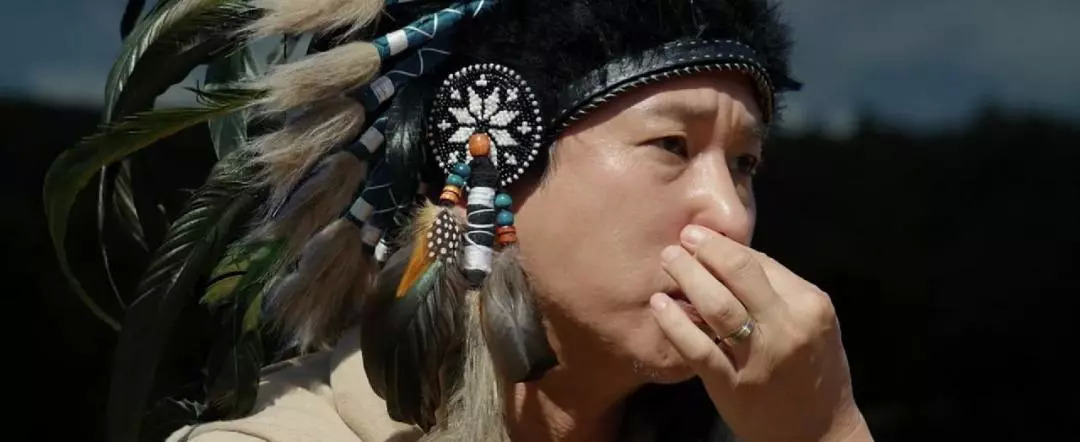

但奉俊昊最令人心悸之处,在于他不仅表现了两者的生存状态,并且试图阐明各自阶级之间不仅存在固有的差异,而且相互永远无法有机共通。影片中的女仆人是一个颇为有意味的设定——看似体面,甚至在崔宇植扮演的男学生第一次相遇时,被误以为是豪宅的女主人,然而这种体面看似是下层和上层的折中段,但实际上依旧无法完成真正意义上的阶级跃迁:女仆人能够轻松地被女主人解雇,而在此之后立刻一无所有;而取而代之的宋康昊一家看似欢乐地与富人阶级和谐地伴生,但实际上还是雇佣与被雇佣的剥削关系。故而他们每天鞍前马后,夜晚必须回到原定的地下居所,而在男主人提出扮演印第安人的请求时,始终不能拒绝这种无理的要求。

从这个角度看来,李善均所扮演的朴社长说“搭地铁的人有种特殊的气味”,其实也说明了这种差异的固化:气味永远是消不掉的,不仅是宋康昊身上的味道,也是所有穷人身上悲哀的穷味。而这也像崔宇植睡在体育馆抱着假石说的那样:“并不是我抱着这个石头,是石头黏着我。”

而宋康昊所扮演的金基泽也颇有意味——他懦弱善良,对待家庭和生活都是以一种逆来顺受的状态,但随着新生活的不断深入,他愈加发觉这种阶级的差异,以及这种“气味”的不可消除。在某种程度上,上流社会的诱因是朴社长的妻子,她对宋康昊而言是若隐若现的美丽异性,也是看似相邻却又颇为遥远的精神臆想,而在处于桌底偷听时,他才随同这种遭人鄙弃的气味,逐渐发觉自我现实的悲哀,而当晚的汹涌洪水,更是让他知觉每个个体之间有着天然存在的鸿沟。而最集中的爆发,是在于影片最后宋康昊将刀子插进朴社长的胸口,而这也是他利用情绪,完成的对自我尊严的反击。

当然,这种反击依旧是悲哀的。它并不像“反抗体制”那样拥有对权威的主动抗争,而是面对羞辱所日益自谴的精神波动。就像那个寄生于豪宅底下的女仆人丈夫,受李善均家“恩惠”,并逐渐安于这种寄生的状态与生活,甚至每天还颇为嘲讽地要向寄主回报以摩斯电码的歌颂。在《寄生虫》中,奉俊昊并未给出面对这种大议题的自我解法,甚至在荒诞的寓言文本后,它有着自嘲的底色:最后,崔宇植坚定了要买下房子的想法,努力成为一个有钱人。而在这种想象中,宋康昊也将光明正大地走上台阶,实现一整个家庭的向上跃迁。而这似乎也是缓和阶级矛盾的最好办法。

《寄生虫》以及韩国电影的独特“自洽”

《寄生虫》在戛纳获奖时,递来奖杯的正是评委会主席冈萨雷斯·伊纳里图。这位墨西哥裔导演在2015年获得奥斯卡最佳导演奖,并在第二年实现蝉联。而在2016年获奖的《荒野猎人》,不仅有莱昂纳多和汤姆·哈迪等明星的参演,并且在全球范围内获得了5亿美元的票房。事实上,被称为“墨西哥三杰”的冈萨雷斯、阿方索·卡隆和托罗,都是制作商业大片的好手,而颇为有趣的是,他们每人,都至少有一尊奥斯卡最佳导演奖小金人。

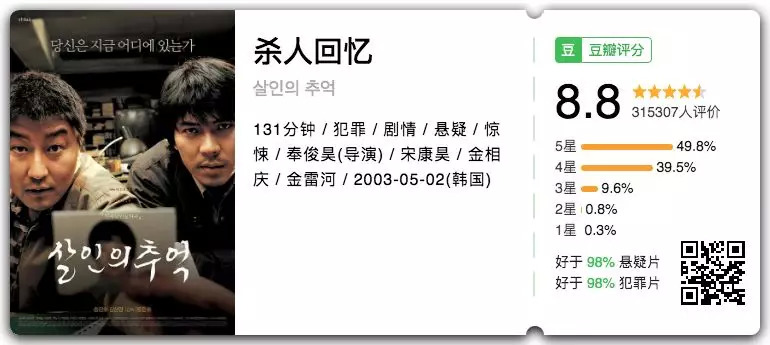

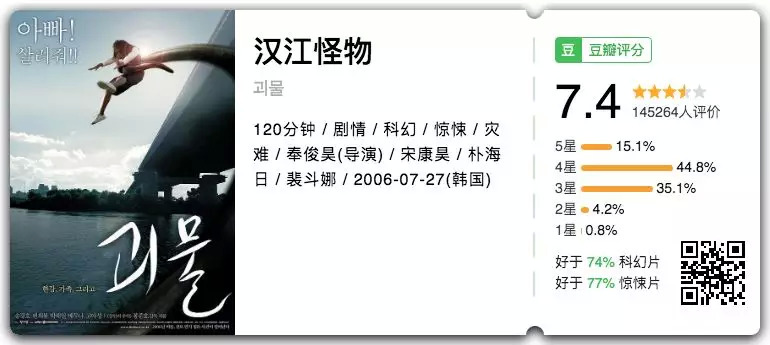

而被戏称“太容易让观众看懂”的《寄生虫》,同样也具备市场和奖项的双重肯定。而导演奉俊昊,从2000年《绑架门口狗》以来,始终不避讳商业上的尝试——甚至可以肯定地说,从奠定地位的《杀人回忆》,到制作了数年的《汉江怪物》,再到现如今的《寄生虫》,奉俊昊几乎每部作品都是商业片,并不吝在不同类型方面完成尝试性的表达。

毕业于延世大学社会学系(《寄生虫》中崔宇植一直想考的学校)的奉俊昊,对于社会议题有着天然的思考。而在除却成熟的商业套路和工业制作外,奉俊昊也同样借类型片的叙述外壳,站在文化反思的角度去重新审视类型电影和作者表达。奉俊昊创作的人物覆盖韩国的方方面面,但同时都是特别时代下的小人物。而这种小人物的书写并不是单一的,而是伴随时代气质,去尝试捕获属于群体的历史经验和社会意义。故而,奉俊昊对于社会议题的“电影化”,很大程度上也站在了类型片的反面,而去“实现作者电影和大众文化的某种嫁接”。

当然,尝试嫁接的并非只是奉俊昊一人。他的背后有逐渐圆熟的韩国电影工业体系。

1998年,韩国取消了电影剪阅制度,而转变为电影分级制度。而这也导致从前明令禁止的题材类型,如今都能投影银幕。而在选材上,也尝试各种类型元素的混搭,在“可看性”上大下文章。上世纪的中国香港电影,以及始终走在前头的好莱坞体系,一直是韩国电影发展所效仿的对象。而韩国电影人也一直尝试以本土特色与时代经验,去赋予类型作品更为深沉的主题。而除了奉俊昊外,几乎所有的韩国导演的商业成就都不低,每年的青龙奖和大钟奖获奖名目,几乎也是商业市场的另一个风向标。

事实上,从《寄生虫》在市场和口碑的双重成功上来看,或许它更像是韩国电影二十多年来逐步向前的一个代表性缩影——它承载了韩国电影颇具特色的社会叙事,而同样也实现了具有韩国电影特质的工业性与艺术性的双重辩证。或许,《寄生虫》或是其背后高度成熟的韩国电影体系最具启示之处,是在于把商业范畴(或是说情节剧)不那么同艺术标准刻意对立,并能以自己的手段去立下一个个圆熟的标杆——我们可以用一个视听故事都不强求复杂的方式讲好一个普世微妙的主题,并完成一定的探讨和表达,让观众更简单地获得共情。而这也恰好是在“商业片”的范畴中,去探讨其艺术属性的评判可能——就像一盘拍黄瓜,同样有水准高低的判定标准。

而从这个角度来说,电影的“跃迁”,其实也同《寄生虫》中那始终摆脱不去的气味一样——添购新衣,期盼几滴香水遮掩,永远不能从根本上实现改变;而只有找寻方向,从底层的地下室走出去,或许才能躲开那一泄如注的臭水洪流。

评论