文 | 电影头条

故事其实非常简单。

从5点到7点的两个小时里,名叫克莱奥的青年女子心急如焚地等待着自己的体检报告。

一个风华正茂的歌星,一份悬而未决的癌症诊断,一场破而后立的都市流浪。

生与死,黑与白。

这部电影最初的创意,来自于一幅画。这幅画的名字,叫做《女孩和死神》,作者是文艺复兴时期大画家丢勒的弟子Hans Galdung Grien。

画面中,苍白的少女流着泪水,双手握拳,像是做着不甘的求饶。

骷髅在身后拽紧头发,指向石阶下面的地狱。

这种面对死亡的焦虑,在60年代的巴黎尤为盛行。

集中体现在对于一种疾病的态度上——

癌症。

再把视角放大一点。

出租车的广播里,传来对异国将领的审判。

偶遇的士兵,即将搭乘火车开往前线。

这又是关于战争的忧虑。

如果说癌症是人类的疾病,那么战争就是国家的疾病,时代的疾病。

这样的疑云悬顶,再加上克莱奥本身的脆弱,使得2个小时的旅程变得曲折迷离。

有人说,克莱奥的每段际遇都像是镜像,映衬出她心里的荒芜和纠结。

每拐进一个路口,答案的迷惑选项就少了一个。

她正是在不断的摇摆当中,定下心神。

新浪潮电影,总会有类似的“串场彩蛋”。

在《克莱奥》里最让人惊喜的,还是那段戏中戏。

出镜的两位主演,正是“电影界的恐怖分子”戈达尔和他的缪斯安娜·卡里娜。

一向墨镜长在眼眶上的戈达尔居然愿意摘下墨镜,并且献出一段哭戏。

不得不说,这还是瓦尔达的魅力。

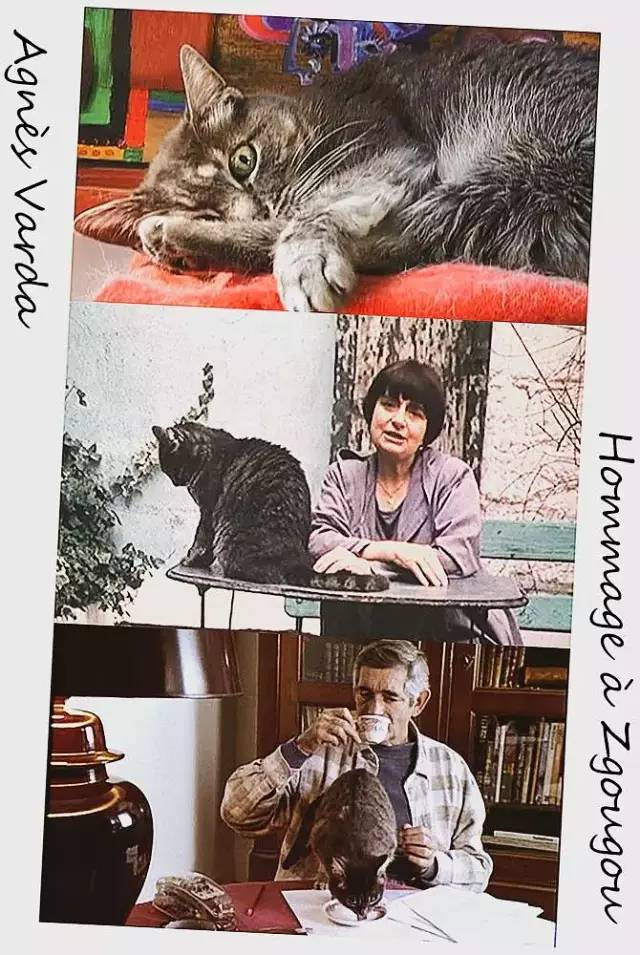

(图2为瓦尔达摄)

说到彩蛋,经过现场朋友的一致票选:

全片最佳,毫无疑问地落在了克莱奥家里的几只猫咪身上。

这其实,也是导演的私货。

瓦尔达奶奶爱猫,到了一种相当狂热的境界。

从处女作开始,猫咪就成了瓦尔达电影的固定卡司。

(1955《短角情事》→2000《拾穗者》→2017《脸庞,村庄》)

有一只猫尤为特殊。

它名叫茨咕咕(Zgougou),由瓦尔达和丈夫雅克·德米合养。

它的头像,被注册成了瓦尔达工作室Tamaris的商标。

以至于在瓦尔达的每部电影片头,你都可以看到茨咕咕的脸。

既表达了对伙伴的依赖,又小小地恶搞一把好莱坞米高梅公司经典的狮子片头。

多年后,茨咕咕去世。

瓦尔达还在老房子的后院,用鲜花和贝壳隆重地装点了它的坟墓。

(2008《阿涅斯的海滩》)

在现场,大家提出的一个问题非常有意思。

克莱奥这么一个虚荣又浮华的女孩子,对待猫就像对待玩具一样。只有消遣,没有爱怜。

按照这样的设定,你凭什么说导演瓦尔达是个真正爱猫的人呢?

首先,戏是戏,人是人。

这样的问题,就像认为每部小说的主角都一定得是作家本人一样,混淆主语,比较幼稚。

条姐一直觉得,通过电影本身来猜测导演对自己笔下角色的好恶这件事,吃力不讨好。

但如果非得较真,那么衡量的标准也绝不应该是角色在一段故事中的境遇。

而应该是注意力、以及创造力。

换句话说,要看导演愿意在这个角色上面耗费的笔墨,包括光影、构图、镜头语言。

所以要回答“瓦尔达是不是真的爱猫”这个问题,光这个反复rua弄的动态特写已经足以说明一切了。

对于艺术家来说,真正爱一样东西,不是不允许丝毫灰尘降临在他们身上。

而是尽可能地延展他们的面貌,赋予他们生命和灵魂。

这也引出《克莱奥》身上最大的争议——

影片的最后一段戏,克莱奥独自在公园漫步,被即将开赴前线的军人搭讪。

聊天渐入佳境,克莱奥也终于在军人的陪同下,走进医院的大门。

这样依靠男性得到救赎,归根结底不还是刻板印象吗?

不仅在场的朋友有疑问。

关于这部电影中“女性觉醒”的部分,从未停止过争议——

不少影评会告诉你,这依旧是“不彻底的女性主义”。

(摘自《另一面镜子》)

事实上,这争议还关乎于瓦尔达本人。

受“电影眼”理论影响颇深的法国新浪潮,讲究的就是打破传统叙事结构,打破电影和纪录片之间的界限,还原生活本身。

更别提其中的佼佼者瓦尔达。

不少女性观众嫌弃她,从未在自己的电影中对女性问题明确表态。

她戏称自己,是“快乐的女权主义者”。

但再快乐的人,也有过愤怒。

70年代,女性的生育自由被剥夺。一旦选择堕胎,将面临医生故意施为的身体残害。

她站了出来,上街游行,并签署轰动一时的女性宣言《我们堕胎了,审判我们吧》。

毫无疑问地,她的电影又被男性抵制。那份宣言,被称作“343荡妇宣言”。

她在曾在采访中称——

我是电影文化的“边缘公主”。多少年了,我的作品从来没有站上过主流的舞台。

可她没丝毫惋惜。

反倒是在有生之年笔耕不辍,用略带顽皮的视角,探寻两性世界中的主体性。

这也是瓦尔达奶奶留给世界的温柔。

对抗偏见的,绝不是另一种偏见。

而是包容。

《克莱奥》也正是透过一场不断的自我否定,弥补女性内心的空虚,包容自己身上的缺陷。

从这个维度来看,男性角色或者说爱情元素的加入,又何尝不是一场锦上添花呢?

评论