沙发,作为家中室内陈设的日常物件,当它变得陈旧或破败时,你会经常在街头发现它的身影,它可能是被主人遗弃,或是主人觉得已不适合作为家中“好看”的陈设物,而被转移到一个公共场域中,坐在上面的“主人”身份变得多样起来,而它的生命似乎也变得更为丰富。

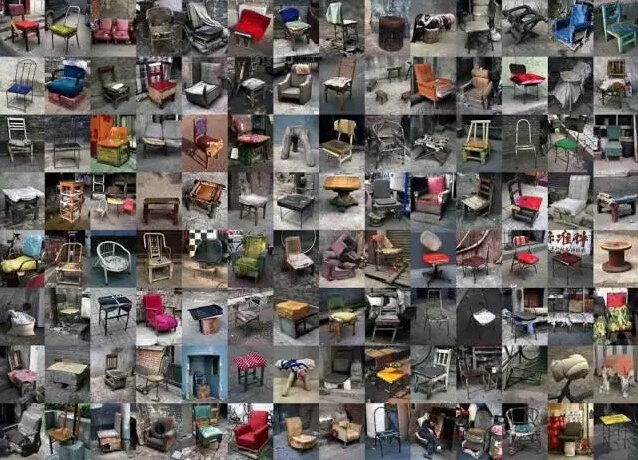

对沙发和椅子的观看,很自然会想到德国艺术家Michael Wolf在中国街头拍摄的各种民间自制的椅子,他以冷静的肖像视角观察着椅子的外观和形状,使这些我们认为的日常普通物件变得有趣和富有隐喻色彩,一方面Michael借此表现民间智慧的不可思议,另一方面Michael试图表达他对中国社会的感受,隐射出部分中国人的审美、文化和生活等状况。而因为拍摄破败的椅子Michael还曾被拘留和没收胶卷,也被一些人认为故意在拍摄中国的“落后面”,或许Michael多少带着一些西方的猎奇眼光,不过,这种社会观察也让我们对椅子有了更多的理解。

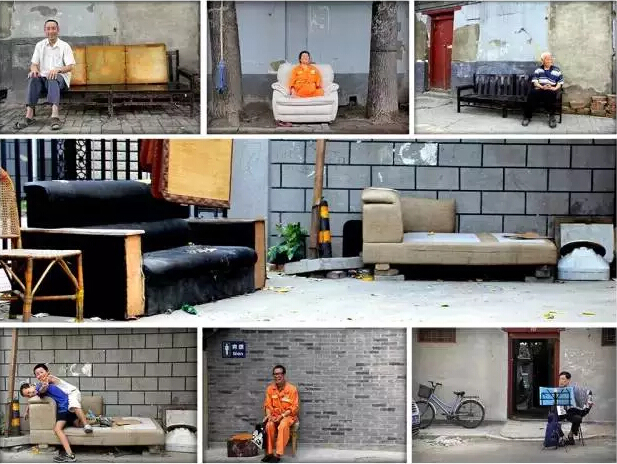

在这我们将介绍两个基于自己对日常生活的观察,而进行的关于沙发的项目:“北京沙发”和“胡同沙发人类学“。与Michael Wolf那“冷眼旁观”的记录态度不同,他们都表现出一种人与人、人与物的互动性。

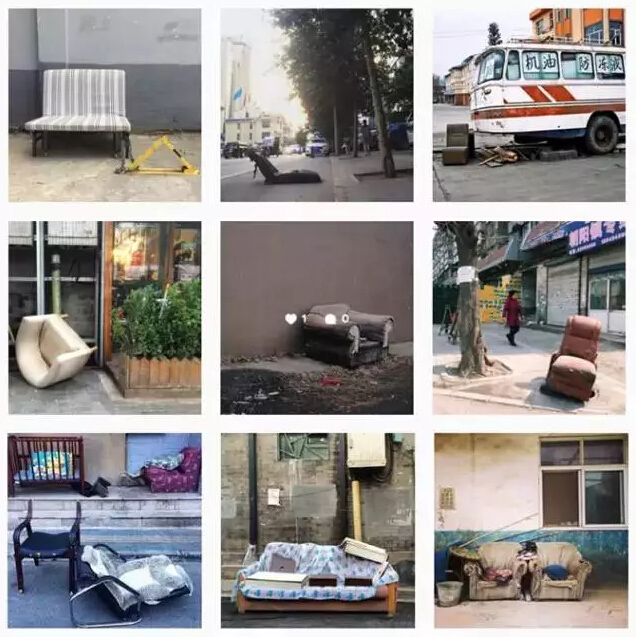

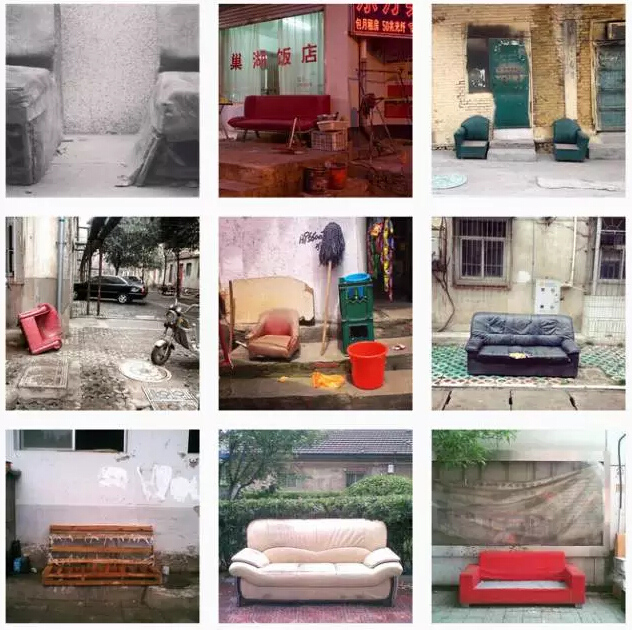

“北京沙发”项目(Beijing Sofa Project)是ChaCha最近在Instagram上发起的一个随拍项目,记录北京的街头沙发,不过她并不想局限于北京,“非京籍”沙发也不断冒出来。ChaCha是一位环境工作者,不过,这个项目是源于她自己平时在街头闲逛时,喜欢随手拍摄各种破沙发,她希望来场线上沙发展览,让有拍摄沙发的朋友参与进来。她认为出现在街头的每个沙发都有自己的性格,而不同人的观看也使沙发在不同环境里散发出各种各样的“性情”和状态,大家一起找沙发、拍沙发的互动过程也变得有趣起来。

而杨雁清(Candy Yang )和王勤辉(David Wang)两位青年志的人类学研究员,在自己工作地所在的胡同开始了《胡同沙发人类学》项目,从一张张沙发出发,认识沙发上的人,与这些人交流,发现胡同居民的故事。擅长摄影的David,负责拍摄沙发,为“沙发客”留影,并用录音笔记录下他们当时聊天的内容,Candy则将听到的故事写成文章,他们为每个“沙发客”建立档案。他们希望借此探寻胡同居民与社区之间的关联,让身处现代社会的人反观自己的日常生活,建立自己与社区的联系。同时,他们将自己的项目变得更加开放,让更多感兴趣的人参与进来叙写沙发故事,还开展一些连结胡同居民的主题活动。

接下来一起具体看看他们是如何拍摄沙发,听听他们和沙发之间的奇遇故事吧。

北京沙发

ChaCha | 环境工作者

【1】这些沙发都有自己的性格

“其实我不太能说清楚自己是从何时开始疯狂地拍摄破沙发。如果非要说原因,那就是上大学时,夜里喝多了,常常在路上闲逛。有时候在路边碰上一张孤零零的破沙发,就坐下来休息,抽支烟,打个电话,或者唱首歌。久而久之,便觉得它们在街头出现是有道理的。它们不只单单因为被主人抛弃才出现在街头的;它们一旦出现在街头,就有了自己的生命和自己的性格。自坐落街头的那一刻起,它们的命运就改写了,一段全新的、开放的、不可预测的征程就此开始。”

“开始拍沙发后,我意识到我所见所感的北京街头是有自己的性格的。它秩序井然又混沌混乱,分裂乖张又有些说不出来的土,有时候还会觉得它带着点朋克精神,反叛、不安。”

“我选沙发,只是因为我自己拍了不少沙发。你也可以拍电线杆,拍那种被肢解的橱窗模特,这都是好玩的项目。中国的街头太混乱了,太多荒诞和惊奇。即便是走在北京的大街上,我有时也会感到不知所措。那是一种有看似秩序井然的无序。”

拍摄/@liuhq0512

2015年5月,东直门

拍摄/@liuhq0512

2015年5月,北京旧鼓楼大街

拍摄/@liuhq0512

【2】在Instagram上来场线上沙发展览

“大多数时候,我和这些破沙发只是擦身而过的关系。有时候,也会反复遇到同样的沙发。那种感觉,有点老友重逢的意思。后来有了智能手机,我就随见随拍,陆续攒了些照片。最近,我建了个文件夹,把这些照片都堆在一块儿。”

“2015年7月5日我注册了一个instagram账号——@beijingsofa,这样就可以先把手机里存着的照片都po上去了!然后我又想,是不是可以发起一场“线上沙发展览”,邀请大家一起来拍沙发?看看我们能不能攒够1000张!”

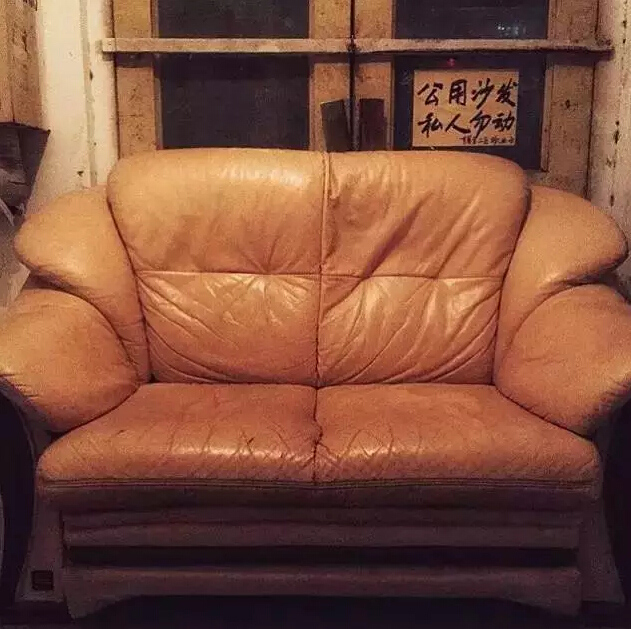

“其实拍街头沙发的项目很多,大多是摄影师的个人项目。但我想让大家都参与进来,因为找沙发、拍沙发的过程本身是非常有趣的。我曾经拍了十几张家门口报刊亭的红沙发,但最近我发现它不见了!再也没出现过!我那时的感觉是,“哇,事情正在起变化!”也有其他情况,比如我最近收到一张投稿,拍摄地点是北京联合大学的一个楼道,那个大沙发后面的玻璃窗上贴了一张条:“公用沙发,私人勿动”。你就发现,虽然这个沙发是以“被遗弃的物件”的形象出现的,它实际上创造了一个新的公共场域。”

“大家一起拍的过程,有点像“众筹”,每人出一份创造力嘛。因为每个人的拍摄视角是不一样的,每个人的想法也是不一样的,你会发现各种奇奇怪怪的角度,和沙发一起出现的也有各种奇奇怪怪的路人甲啊小动物啊,还有木板床啊内衣什么的。我看过一些国外的个人拍摄项目,比如instagram上拍摄洛杉矶街头沙发的@sofasofla,你会发现虽然场景和沙发都在变化,但他的拍摄视角是固定的,除了场景,你看不到沙发和人物及环境的关系。这样有点死板,我不喜欢。我的初衷是“好玩”嘛,如果有天发现不好玩,就不拍了。”

安贞西里社区

拍摄/@nacici_xie

【3】项目正在进行时

“基本上,这是一个特别随性的计划,没有什么规矩。只要你拍的是北京街头的沙发就可投稿。其实不是北京也无所谓,我们不歧视“非京籍”沙发。你可以标记好拍摄时间地点,加上几句和沙发有的没的的句子(没有也可以啦,开心就好~),在Instagram上@beijingsofa或者#beijingsofaproject,我会定期更新大家的投稿。”

安徽淮北

拍摄/alieen

胡同沙发人类学

Candy&David | 人类学研究员

地点:花园前巷

人物:徐阿姨(左), 47岁

【1】重新认识日常生活,与胡同社区建立联系

“我们是两名人类学研究员,从事的是青年文化研究,热衷于从寻常事物背后探究其文化意义。”

“我们所在的青年文化研究机构“青公馆”坐落在安定门附近的胡同里。在胡同里面工作两年多,每天上班,下班,在青公馆里举办各种青年文化活动。很多外面的年轻人来到胡同里的青公馆,在这里认识新的朋友,他们都说我们是社群的连结者。然而,我们并没能连结当地社群——胡同里的居民。两年多来,唯一连结的胡同居民是青公馆附近公厕的保洁员,他偶尔会帮我们收收快递。还有胡同里面的一些饭馆,因为一来二去变得熟悉。”

“虽然我们每天路过胡同居民的日常生活,但对于彼此来说始终是熟悉的陌生人。这也许和我们在这个快节奏的浮躁社会沾染的坏习气有。”

“我们希望找到一个切入点,重新认识每天生活在其中的胡同,了解其中的居民,与这个社区建立联系。胡同里的沙发人类学项目,就是在这样的背景下诞生。”

“有一天我们遛着小黑(三年前在胡同捡到的一条小狗)在胡同里面转悠,David忽然指着一个公共厕所门口的空沙发,问,谁可以坐在那个沙发上?我们都不知道答案。但这个问题也给我们一个新的视角,让我们发现北京的胡同其实遍布各种沙发,这些沙发在不同的时刻有不同的人坐在上面,他们聊天、下棋,或者就是坐在沙发上看着经过的人,打个招呼。这些沙发,就像胡同公共空间里面的文化符号。”

地点:北锣鼓巷

人物:杨叔叔,60岁,公共厕所保洁员

地点:花园东巷

人物:王叔叔,56岁,帮女儿打理废品收

购站

地点:大格巷胡同

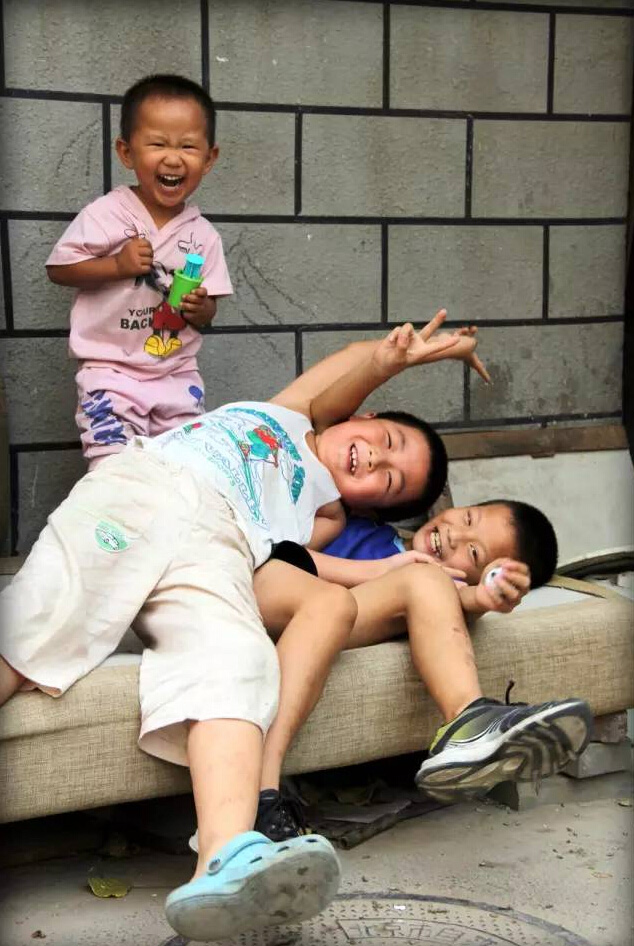

人物:其鑫(11岁),子云(7岁),宛婷(3岁)

【2】建立胡同沙发人类学的多媒体档案

“2012年的秋天,我们开始带着小黑,一个个地寻访胡同里的沙发,围绕沙发展开人类学研究,与沙发上的人展开对话,了解沙发的来源,以及沙发上的胡同居民的生活。每一次对话我们并不作为采访,而是家常的聊天,话题总是从“您知道这个沙发从哪儿来的吗?”“这个沙发在这儿多久啦?”开始,聊到当时坐在沙发上的人在做的事情,再延展到他的生活。每次聊天结束之后,我们都给这个正坐在沙发上的人拍一张他和沙发的合照,把这些照片彩色打印成A4大小并过塑,交给这些“沙发客”。让我们感到意外的是,交付照片这个行为迅速地帮助我们建立了与“沙发客”的关系,他们把我们从公共空间里的沙发带进他们的家,与我们分享更多生活的故事。一来二往,胡同里那些熟悉的陌生人渐渐有了他们的名字,每天经过会热情地打声招呼,或者停下来聊聊家常,天气冷了会彼此提醒添衣,有什么好吃的也会想着分享。他们变成亲切的邻居和朋友,我们渐渐地感受到自己与社区的关系的变化。”

“我们用多媒体来纪录和呈现每一个沙发人类学。通过胡同居民坐在沙发上的肖像照在瞬间传达出某种情绪,通过他的故事走入他的情境理解照片里传达的情绪,又通过声音让平面的故事与影像变得立体,可以触摸。每一个沙发人类学都是一次小的旅途,让人们通过照片、文字、声音认识并感受坐在沙发上的胡同居民,仿佛他就在眼前。”

“这个项目让我们对胡同里的变化变得更为敏感。从沙发的出现与消失、到“沙发客”的出现与消失。胡同并不如我们所想象的,住的都是老北京,浴室、菜店、公共厕所等为胡同的正常生活提供服务的,大多是外来人口,这些人就像那些流动的沙发一样充满了“不确定”。说春节不回家的保洁员王阿姨忽然回去了,不知道什么时候能回家的五年级小学生小赵忽然走了,王叔叔、Heng奶奶,都相继离开胡同回到家乡。住在这边的老北京,杨爷爷、孙叔叔、田叔叔,见证了胡同的变化,看着胡同里车越来越多,蛐蛐越来越少,拆拆建建越来越多;有的排斥这些变化,有的参与这些变化,比如田叔叔开始拆掉自己养鸟的院子盖新房子。也有那些忽然消失的人,比如朱叔叔。”

“后来,我们也把这个项目开放出来,欢迎感兴趣的朋友一起来拍沙发写故事,最重要的是,开始关心自己所生活的社区。后来我们的朋友,唐然和弥生也加入了我们,她们在胡同里、大街上看到沙发,停下来和坐在沙发上的人聊天,和我们分享了她们写的“沙发客”的文章。”

“这些故事有的长,有的短。有的人我们遇见过一次,再没遇见。有的人天天都在同样的地方。故事里面的沙发,则比“沙发客”流动得还要快。它们大多都是一些被抛弃的二手沙发,因为搬家而出现在垃圾桶旁或者废品收购站里,胡同里的人各取所需,把它们搬到相应的地方。它们大多没有主人,谁都可坐,也可以被随意搬动。到2013年11月,故事里的这些沙发,仍在原处的只剩两个。”

地点:鼓楼东大街北锣北口

人物:李大爷,69岁

(此图文均由弥生贡献)

【3】胡同里的空沙发

“我们在一天当中的不同时候经过不同的胡同,有的沙发碰巧有人坐在上面,有的沙发在当时碰巧没人。而这些没人的沙发,在它所在的环境里,也充满了人的历史与痕迹。”

“对空沙发的观察特别有意思。没有人坐在上面,你能清楚地观察到沙发的形态。有皮的,有绒的,有布的,有木的,也有的“沙发”,就是用砖头垒再加上一层垫子。沙发新旧不一,有的破得露出了海绵,有的缺胳膊少腿,有的木头已经开裂,也有的,看起来还有六七成新。沙发放置的地方也有讲究,在某户人家的门口,在公共厕所旁,在停泊的汽车中间,在小卖部附近;也许面对着道路可以看到人来人往,也许互相朝向对方摆放方便喝喝茶、下下棋,也许在小区门口方便来来往往的人寒暄,,也许就在一棵太阳伞或树荫下。冬天的时候,有的空沙发变得愈发破败,有的空沙发则有人细心地覆上大塑料袋,挡风挡雨也挡雪。”

“路过空沙发的时候,常常会猜想刚刚坐在上面的人在进行什么样的活动。也许是一个老奶奶,安静地晒着太阳,沙发的垫子上还有余温;也许是一个小也许是一个老奶奶,安静地晒着太阳,沙发的垫子上还有余温;也许是一个小朋友,刚刚玩完气球,紫色的气球遗落在沙发上;也许是一个北京爷们,和同伴在下象棋,当时还有几个人围在旁边;也许是工地的工人躺在沙发上睡了一会儿,上面薄薄的被子,蜷成了一团;也许是刚清洁完公共厕所,在沙发上休息一会儿,旁边挂着的拖把还滴着水。”

“作为胡同里公共空间的文化符号,空沙发遍布胡同,让人休憩、玩耍、放松,让交谈和互动发生。一方面,这些空沙发按照当地居民的需要来流动,由他们来决定他们应该在哪儿。空沙发的源头,一个在废品收购站,另一个在住宅附近的垃圾筒旁。另一方面,空沙发也由这些使用它们的人二次创造,比如没有腿的沙发可以由砖头垒在下面,比如硬邦邦的沙发上面会加上柔软的垫子,比如单个的沙发可以拼凑成一个可以睡觉的长沙发。这些二次创造都来源于生活的智慧。”

【4】更日常的记录

“我们把写好的15个故事整理成集,变成了上传在豆瓣网的一本电子书《胡同里的沙发人类学》,供人下载阅读。我们也专门建立一个日常人类学的网站,这里有包含照片、文字和声音,可以更全面地阅读相关故事。”

“后来我们在青公馆办了一期主题为“连结”的青年文化活动。让四十多个年轻人分成不同的小分队,进行一个“胡同探索之旅”。在这个90分钟的旅行中,年轻人要去边大姐的菜店买一个水果,去给胡同里公共厕所的保洁员一个拥抱,要给迎面走来的遛狗的胡同居民一个问候,发现一个沙发并且和沙发上的人开始聊天……我们希望能通过这个活动分享胡同里的沙发人类学给我们带来的启发,让更多人开始日常生活之旅,换个视角看待熟悉的环境与熟悉的陌生人,去建立与社区的联系。”

“胡同里的沙发人类学仍然会继续,换种更日常的方式。而我们也期待看见,有更多的沙发人类学在我们的身边发生。在不同的社区、不同的生活情境、不一定是沙发,可以是任何事物。找到一个切入点,开始重建与人、与社区的关系。”

#胡同里的沙发人类学#这一话题也以更日常的方式呈现

***

本文由OFPiX授权转载。

OFPiX工作室是一个虚拟的存在,链接摄影、社会与人。从墙面到纸面,从新媒体到就旧媒体,我们探寻摄影的各种可能。

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

想要获取更多有意思的内容,请移步界面网站首页(http://www.jiemian.com/),并在微博上调戏萌萌哒歪楼菌→【歪楼-Viral】(请猛戳这里)。

你也可以关注乐趣频道的微信公众号【歪楼】:esay1414

评论