文 | 聚美丽

专业是新的性感,改编自美剧《生活大爆炸》里的名句:Smart is the new sexy(聪明是新的性感)。

过去,美妆营销的重头戏都集中在明星代言上,好看的颜值就足以吸引消费者的注意,赢得无数簇拥。但现在,尤其在护肤领域,消费逻辑已然改变,越来越多的研究型消费女性更青睐绕过品牌与明星,直接看成分信息决定是否购买。

这让品牌开始丧失过去意义上通过marketing手段帮助消费者决策的功能。

但是,品牌对消费者真的会越来越没有影响力吗?不见得,因为事物的逻辑始终没变,在舆论引导上,绝大多数人都认为自己对某个事件的看法是独立思考得出的,而实际上是舆论背后的力量告诉你的。换言之,品牌对消费者的沟通方式,将从强力显性,变为专业隐性。企业与意见领袖将进入争夺专业内容高地的时代。

成分党这一概念,最早在国外兴起,The Ordinary这个品牌就是因此而火。这阵风去年吹到国内后,Olay和HomeFacialPro在一定程度与成分党理念相辅相成,品牌打爆的同时,成分党在国内护肤领域也从小众流行变为大势所趋。

“成分党”一词加身,似乎显得很专业,但消费者毕竟不是专业人士,基本只有百度百科+美妆专业KOL两个知识来源,外加品牌对于成分方面的整套术语。听下来觉得逻辑科学完整,又能解决自己的护肤需求,就果断拍板买单了。

往小了说,品牌对每款产品在成分上的解释(包装)就叫科学传播,若是范围扩大一点,科学传播的链路将延展到,上至产品配方故事,下到与专业KOL共创内容进行社媒营销,更远了还能通过KOL电商转化,实现分销。品效合一,这是多少企业负责人多年的追求啊。

打通研发与营销部门:理科生与文科生的思维差异

在企业内部明确科学传播的策略方向,首先一件事即为打通研发与营销两个部门。有人可能会问:品牌传播不就是营销业务范围的事儿吗?干嘛要拉上研发部?科学传播,跟过去的RTB(产品卖点)还真有区别。

有句话叫,有人的地方就有江湖,其实可以理解成,有人的地方就有鄙视链。基础颜究创始人三亩说,虽然我们都明白这个不对,但是学科之中有鄙视链。在他读书那时候,读数学的看不起物理的,物理的看不起化学的,化学的看不起读生物的。虽然这种鄙视全无道理,但另一方面,读数学的确实容易转行做物理,但是读生物的很难毕业之后搞纯数学研究。

△基础颜究创始人三亩

“我们当然不赞同什么鄙视链,但是类似的,我们也看到,研发部转市场,我觉得可能性会存在。但市场部来做研发?困难程度就更大,要非常大的毅力,需要克服更多的困难。”三亩说道。

丹姿研发与创新中心科学传播负责人陈剑晖对此有亲身经历,他是科研背景出身,科研人员一般是理科语言体系。而陈剑晖的表达比较倾向文科生的风格,所以丹姿让他负责这个项目。他坦言,研发和市场之间需要更多沟通,“对我们来说,怎么把技术、机理方面的知识,转化成市场能听懂和接受的表述,要长期地磨合试错。”

△丹姿研发与创新中心科学传播负责人陈剑晖

“界面型的人很重要,有跨界能力,既有研发背景,也能语言表达。”相宜本草副总裁吕智说道,“像大嘴博士、三亩,都是界面型的人。”

珀莱雅集团研发总监蒋丽刚表示,珀莱雅正在内部尝试这种“界面”的模式,在研发部建立了一个新的科技传媒部,这群人是科研背景出身,但不喜欢只做实验,更热衷去表达。他们作为嫁接研发和市场的中间媒介,不断产出内容。这个部门也运营知识科普型的微信公众号,来锻炼传播能力。

“最早(做这件事的)原因,是我觉得营销部门都是文科生,不理解研发方面,但做化妆品营销最好有理工科的背景。我就做了这个部门,他们既懂科研,又能做文字传播。”蒋丽刚说道。

△珀莱雅集团研发总监蒋丽刚

吕智表达了对这种模式的一个担忧:“链接研发和市场的中间部门,好的时候两边能搭上,不好的时候两边都受气。”同时他也说道,“我觉得未来真的需要把不同的模块,以产品为中心结合在一起,包括市场、研发、包装设计等等。这是很好的想法,做起来很难,特别是在传统公司。”

△相宜本草副总裁吕智

营销部门缺乏科学肌理的相关知识,也没有研发那么严谨理性,在以科学成分为中心的传播上,确实不如科研人员专业。然而,因为“知识的诅咒”,研发工程师们也不一定能独立进行科学传播,拥有高势能的优势,让他们很难想象自己认为的“常识”在消费者脑中的认知是什么样的,在内容输出上需要简化到哪个程度。真正的跨界型人才,目前少之又少。

如果企业想在内部打下科学传播的基石,特别是国内不少企业还有“轻研发”的痼疾,首先要提升研发部门的重要性,让研发和市场尽可能高频率、少障碍的沟通,再挖掘、培养界面人才,兼顾科研知识和讲述故事的能力,使其成为“超级产品经理”,围绕产品去掌握协调各部门,在社媒时代中重塑品牌策略。

企业内部孵化专业KOL:理想很丰满,现实很骨感

美妆专业KOL,在成分党兴起的浪潮中成为稀缺资源。做过社媒投放的人都知道,目前国内护肤科普型KOL,不论头部还是中腰部都很少。因为这类意见领袖的来源不是一般意义上的普罗大众,大多是博士级别的高知,且基本在企业内担任研发岗位,没什么空余时间。

面对这一市场供求关系的明显失衡,市面上MCN机构又很难找到专业人才进行孵化,掌握研发工程师资源的企业,自然会动心思在内部孵化专业KOL。想想,如果真的一不小心做成大号,能带动自家产品销量不说,往平台化发展还能多一块现金流收入,一箭双雕。

但是,现实真有想象中那么美好吗?

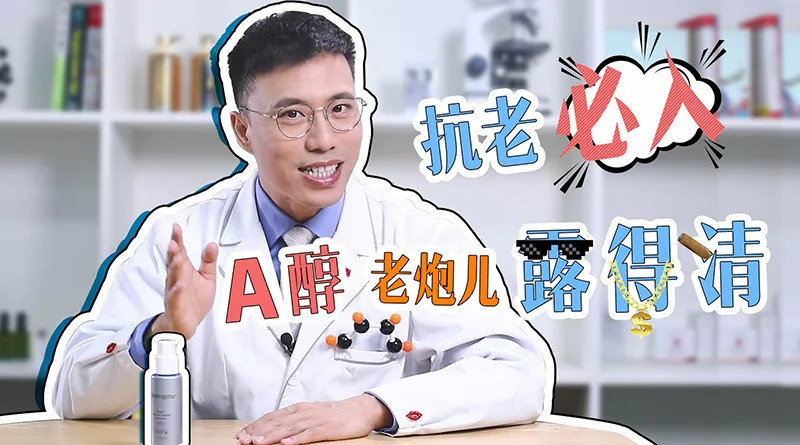

丹姿集团现在在做一档护肤科普节目《言妍颜研究所》,陈剑晖作为“十年专注护肤研究的配方师尔东”出镜,在抖音、小红书等短视频平台投放。他表示,公司内部孵化KOL,在做科普内容时,表达观点一定是中立性的。同时在产品推荐上也会有考量,不能过多涉及到自家产品,以免急功近利引起消费者反感。

相宜本草内部,吕智也做过相关尝试,会遇到两个需要平衡的点:第一,产品上同样有局限;第二,在护肤科普的同时,有一些转化更好。品牌自身也会觉得苦恼,完全做科普性质,看不到短期的收入。但如果总是做产品宣传,内容质量也有待提高。

上美集团研发副总监廖筝筝表示很认同,上美在做自己的公众号,也遇到同样的问题。“我从消费者的角度去想,看公众号的文章,我可能就是想知道,哪款防晒测评效果最好。但从企业的角度去写,只能说我们这款防晒怎么样,你没法做大范本的筛选,就会限制这个号的发展。”

△上美集团研发副总监廖筝筝

其次,企业内部运营KOL账号,在传播上也有待探索。陈剑晖表示,目前《言妍颜研究所》的小组成员都是兼职状态,有其他岗位的本职工作。除了定期产出内容之外,“这个号怎么运营,跟粉丝互动、带流量、涨粉,还没有形成一个体系,都在摸索。”

廖筝筝也坦言,上美研发的公众号“上美新科技”在涨粉过程中,到2000多人就停住了,而且看的读者大部分是公司内部人,或者是供应商,可能接触到真正的消费者非常少。

非企业主导的个人专业KOL,两者如何平衡?

丹姿、相宜本草、上美的三个例子,项目内容都完全由企业官方主导,运营账号的所有权也属于企业。但事实上,也有存在于企业内部的个人专业KOL。

公众号“成分控”创始人鲍峰博士(Dr.away)分享了自己在企业内做KOL的经历,加入前东家之前,鲍博士就已经运营“成分控”有一年多的时间,这个号属于他自己。进入公司后,他发现工作与账号运营有好几个冲突。

△公众号“成分控”创始人鲍峰博士

第一,产品内容上品牌之间的冲突。“举个例子,我的公众号确实不会去吹某一个产品,就是客观讲述有哪些产品。但这时就算里面有我们的产品,公司也不高兴。因为有其他产品露出。”

第二,本职工作和副业的冲突。“公司会想,你是花在工作岗位上的时间多,还是花在这个号的时间更多?你会上班时候写自己的东西吗?”

第三,自身岗位和其他岗位的冲突。身边同事对这个账号的想法,外企leader的看法等等,在内部也有不少矛盾。

“我是带着号进去,最后又出来了。核心原因在于,我发现不管用多少时间加班,都不能平衡这三个冲突。”鲍博士说道。

而就职于联合利华集团的美妆专业KOL胡晓波(Rex)似乎比较幸运,他也拥有自己的公众号,跟公司是没有关系的,同时没有表现出跟鲍博士一样的困扰。

△美妆专业KOL胡晓波

胡晓波表示:“我觉得账号独立于公司会比较好,因为公司孵化一个号,不可能保持中立,难免要带货,要考虑回报在哪里。同时,负责写这个号的人,他的收益又在哪里?不是销售又不能拿返点,如果是兼职工作需要加班,那谁给加班费?会有很多问题。”

“可能更好的一个方式是,像很多微博大V会跟某些大公司有一些紧密的合作。相对来说,它是独立的主体,有时候可以讲其他产品,但两者合作后,会偏向性地去做紧密的交流,不露声色,也许对消费者有更客观的影响。现在微博上有很多人写产品评测,不少都是软性植入的,我们都知道。而消费者觉得很客观,因为这个产品确实很好,这种方式我们可以借鉴。”他说道。

不同企业,对待内部个人KOL的态度也不一样。行业资深研发专家、美妆科普作者陈子泉认为,Rex是个很正面的例子,联合利华很国际化,也放得开。“但我之前在欧莱雅的时候,言论一定要和公司的大战略一致。”

△行业资深研发专家、美妆科普作者陈子泉(中间)

欧莱雅洗护研发副经理姜义华表示,欧莱雅有专门对外的部门,以及统一对外的声音。不过,与此同时,欧莱雅也不会完全束缚内部人员去进行其他尝试。“如果你从中立客观的角度,去做一些知识科普,其实公司是不反对的。”

△欧莱雅洗护研发副经理姜义华(中间)

美妆专业KOL大嘴博士郝宇曾在欧莱雅负责科学传播的工作,他表示,一直以来,企业做自媒体承担的功能和责任有两点,一是服务好现在的用户,二是承担好整个企业形象的打造。显然是存量优先于增量。

△美妆专业KOL大嘴博士郝宇

但现在为什么企业都着重于做增量?因为未来的流量会越来越贵,“有一个概念叫国民总时间,这是一个固定的值,媒体的本质就是注意力,它的争夺战争只会越来越激烈。我们化妆品企业,如果想在媒体层面进一步获得更多流量,那就必然要长出新的能力。”

郝宇认为,企业内部做增量式自媒体,不是绝对不行,但会非常困难。因为企业的本质是利益,为自己考虑。而媒体是一个第三方声音,是为了关注读者。可能还是需要大家去共创一个机制,每个人都顺着本性去发挥各自所长,效果更好。

公众号“冰寒护肤”主笔、皮肤学博士冰寒提到,专业KOL已经成为一个独立工种,可以自行产生收入,企业面临的矛盾是:如果KOL已经能够独立了,那为什么要成为企业的员工呢?“如果我是老板,企业内部有这样的人,会换一种方式,支持他独立做自媒体,天使投资他,以一种互利共赢的方式共同成长。但这个很考验企业的胆量和眼光。”

△公众号“冰寒护肤”主笔、皮肤学博士冰寒

专业KOL怎么理解消费者内心需求,产出内容?

文字方向:

基础颜究创始人三亩从2014年8月开始写文章,到现在第5年了,做了两个大的公众号。他坦言,“意见领袖的‘领袖’两个字我没有当真,因为我无法根据自己的想法去‘领导’。实际上我认为自己是水上的浮萍,只能反映意见的水位,而不能决定它。如果我想引领,要么旱到缺水死亡,要么淹到缺氧死亡。我最大的能力是感知,触摸到水位并且告知别人它在哪儿。意见领袖这一行,需要一种‘沉浸’的感知力,它是一个工作。正如任何一个其他工作一样,熟练掌握这个工作的技巧需要花很长时间。”

三亩表示,内容分为客户服务型和客户开发(种草)型两类。在做种草型内容时,场景感最重要。比如脱发这个话题,知识科普可以说很多,像“生长期”、“退行期”、“休眠期”,撑起了大量中间部分的内容,但真正起作用的是结尾的这句话:“使用带有这个技术的产品,每次洗完头以后,下水道口的头发不再像以前那样一抓一大把了。”但这样的内容,需要大量时间去摸索。

同时,关于消费者对护肤科普内容的需求,三亩的洞察很深刻。

他说一直在思考,为什么这么多女性要看护肤的号?因为社会压力太大。三亩提到一个数据,40岁还没结婚的女性,在中国好像连1%都不到,连在最父权社会的韩国都有10%。我们的社会在努力说服女性回到家庭,但家庭中的琐事、不如意,使得她们特别怀念20几岁还未婚未育的阶段,那是最美好的时候。

“所以是焦虑造成的。‘她’来看这么枯燥的内容,是因为‘她’需要一个抓手,来建立起自己对这个世界那一点点把握感。‘她’感到世界的大门正在身后关上,会不由自主地想要抓住一些能够让‘她’觉得安全的东西,哪怕很‘学术’,甚至‘枯燥’——这样,至少‘她’还有机会能回到从前,重新打开那一扇隔绝‘她’和‘她’想要的生活状态的厚重大门。作为从业者,而不仅仅是作为‘意见领袖’,我们要做的,是感知到这个观念水位,并且真正认识到为什么‘她’有这个诉求,从内心里赞同这个诉求。”

短视频方向:

比如抖音平台,MCN机构大禹联合创始人李永安表示,抖音上的用户,大部分就是为了娱乐,消耗时间。其实他不太愿意过多的思考,比较懒,这个是符合人性发展的。

“在抖音快手上做专家型KOL,要换一种思维,有趣是第一的,再带出你的观点,让观众学到东西。前期是做人,先把人设定住,然后去展开。可以有人去颠覆大家对科研行业的认知啊,研发工程师在专业、敬业的同时,也有逗比的一面。”他说道。

△大禹联合创始人李永安

美妆专业KOL大嘴博士郝宇主攻短视频,并完整走过了从0到1的阶段。关于通过短视频深入浅出地表达内容,有不少经验。

他表示,研发工程师拍短视频,有趣是一个重要的目标,首先要获得观众的认同,特别是阶段目标为涨粉时,这点一定非常核心。而且,要放下思想包袱,科研人员在生活中也是很有趣的人,没必要一遇到专业内容就变得很死板。

在技术流上,郝宇分享到,拍视频首先要意识到一点:全剧本很重要,是视频拍摄整个过程中的核心点。

“在创作剧本时,我会跟所有的同事一起合作,包括拍摄、灯光、后期剪辑、策划运营等,每个工作单元都了解到这个故事。尤其是剪辑,因为剪辑是一个片子的二次创作,一定要和工作伙伴形成一套沟通的语言。”

其次,文字和视频都包括两种类型,“自言自语”和“我对你说”,其中后者是很有代入感的。“我们在创作剧本中就需要代入,所有内容包括语气词都要写进去,这样你跟团队可以探讨、在脑海中构建出画面。”

还有一点,释放天性。绝大部分人在面临镜头时,都会有抗拒的感觉,要经过一段时间,通过一定方法的训练,让自己在镜头前表现得比较自然,后期的创作就能形成一个正向循环。

此外,不论呈现形式是文字还是视频,做KOL前期都需要时间积累,可能还会做一些无关紧要的内容。

李永安表示,“我们孵化一个KOL,一般是六个月到一年。没有哪个红人上来就说我是卖产品的,那种是纯电商直播,就简单粗暴了。你要先告诉大家,你是一个什么样的人,记录你的生活工作,这种就很容易建立人设。”

三亩对此也表示认同,他说自己最开始写内容,写了大半年甚至整整一年,跟配方是没有关系的。“很多人其实刚开始对这个号的认知,是对一个人的认知,而不是一个配方师。我们经过很多波折,现在依然还能有一些影响力,就是因为我那时候做了很多看起来没必要的工作,到后来证明是有价值的。”

磐缔资本合伙人杨可逸表示,很看好企业用专业研发技术去直接影响消费者,打动研究型消费人群。

她举了一个例子:“有一家公司,是做五星级酒店家纺的,就是酒店里的床单被套浴巾浴袍等产品,他们在to B端已经做到亚太区第一了,现在在开拓to C市场。这时他们遇到一个问题,因为他们团队是做技术,to B出身的,没有什么品牌的基因。当他们想去做to C的品牌,要开始做营销、搞调性时,就觉得特别吃力。他们其实也能认知到好的内容大概应该是什么样的,但自己就是表现不出来。”

“如果直接和欧美品牌去拼调性,那完全是在用他们的弱项和别人的强项比。适合他们的方法,反而是应该拿他们原来擅长的to B那套专业技术来沟通,就是他们原来怎么打开国际市场,怎么打动希尔顿、万豪这种跨国酒店巨头,把这些内容针对C端调整后去说服消费者。这是他们弯道超车最好的资本。比如床单用的纱线是多少支、多少根,用的是什么棉花,什么技术织的,枕头高度怎么更适合你的颈椎等等。这跟我们美妆成分党是很像的。”她说道。

杨可逸表示,未来,人们借助外部技术手段拓展了大脑的储存空间,可以接触到大量信息,包括消费者评价,专家分析,还有测评,这些都给了他们决策更多的维度,以后专业内容和基于数据的专业评价体系一定大有机会。

时代发展,技术跃进带来的新变革,向来是机遇与挑战并存。但发展浪潮中,不进则退。在新消费逻辑下,打通产品端到营销端,掌握对社媒内容的感知和塑造力,是下一阶段每个企业的必经之路。而围绕专业内容的科学传播对护肤品牌在社媒上占据话语权,乃至实现全新的品牌模式转型,都有着重要意义。

评论