文|壹娱观察 杜威

编辑|冒诗阳

今年是第六代导演集体出场的一年,王小帅、娄烨、管虎都带着各自的作品亮相,这其中还有一位导演,阿年。大众对他可能并不熟悉,一路走来崎岖不平,阿年带着新作来到了新的起点,诉说着自己关于“现实主义”和“小人物”的创作初心。

9月12日,中国电影市场迎来了一年当中最“温馨”的中秋档,而今年这个档期中,存在着一部“温情且治愈”的影片。那就是同属第六代导演阿年的回归之作《拿摩一等》。

或许你对阿年以及《拿摩一等》,这些名字稍感陌生,但在“圈内”之中却是有口皆碑。影片上映当天,贾樟柯、高群书、万玛才旦、管虎、马伊琍、佟丽娅、李小璐等知名影人为其纷纷打Call。

从上映这天开始,导演阿年又来到了新的起点。

他在朋友圈写到:“总要上路,经历风雨的。”

白驹过隙,时间倒叙。

再谈1994年,这个在世界电影史上至关重要的年份,对中国的第六代导演们来说也有着特殊的意义,在这一年,多位第六代导演“粉末登场”。

王小帅的《冬春的日子》、阿年的《感光时代》、娄烨的《危情少女》、管虎的《头发乱了》,通过这些作品,他们开始崭露头角,诉说着自己的美学风格。

时至今日,25年过去了,人们对这些第六代导演们作品的印象大部分仍停留在文艺、小众的范畴内,这些导演经过多年的探索、尝试,似乎离市场仍有一段距离。

不过,抛却这些商业化的“外衣”,在作品上,我们却能从这些第六代导演们的影片中体味到坚守的那个“关注现实主义,聚焦小人物”的初心。

25年的从影经历,导演阿年对电影自有理解

阿年也是第六代导演中的一员,他在电影这个理想国里与不少同一代的导演一样,经历过辉煌,也遭受过打击。在他看来,第六代导演还远没有达到“名利双收”的程度。

尽管如此,对于这些依然奋斗在电影行业中的第六代导演们来说,仍然会继续为“电影理想而战”。

“除了胸怀梦想外,无论是从年龄考虑,还是情感本身,镜头的表达等方面看,如今的第六代正好是做电影最佳时机”阿年如是说道。

2019年,人们就再次迎来了第六代导演的“集体躁动”。王小帅的《地久天长》、娄烨的《风中有朵雨做的云》、阿年的《拿摩一等》均已上映,《兰心大剧院》入围威尼斯主竞赛单元、管虎的《八佰》也在筹备新的档期。

当然,经过多年的“侵染”,我们也可以从这些导演的作品中或多或少尝试寻找理想与商业化之间平衡的痕迹,《地久天长》有王源,《风中有朵雨做的云》有井柏然,《八佰》是投资上亿的大制作,即使是小成本文艺片的《拿摩一等》中我们也可以看到杨玏这样年轻偶像的身影。

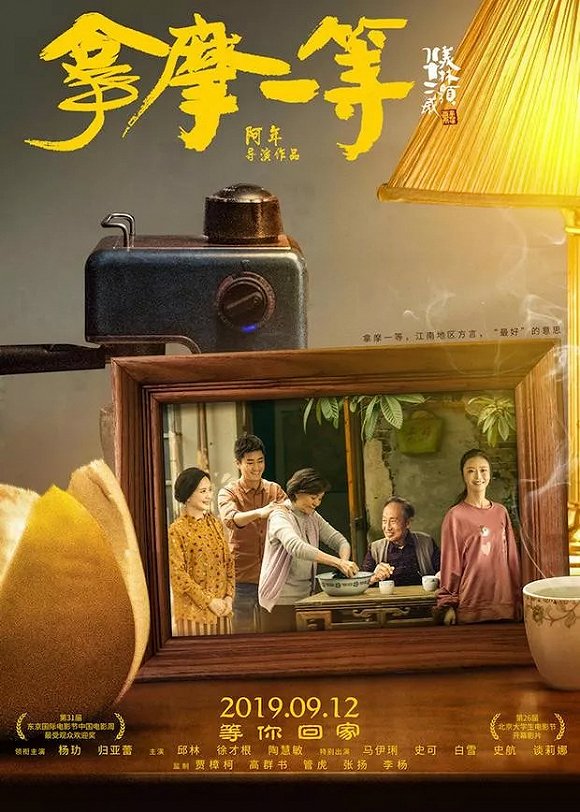

《拿摩一等》海报

对于商业化这个话题,阿年并不避言。“你的电影现在必须要平衡,电影初衷可以是很作者化,但面向大众的时候,你必须要与大众的观影习惯找到平衡,注入了‘偶像气质’的演员,就是导演个人角度和观众之间平衡很重要的点。”

阿年可以说是第六代导演中颇具代表性的一员。入行25年,他一直体察着行业和社会的变化。他将对社会、对生活的思考融入到每一部作品之中,面对掌声,他可以保持清醒的思考;面对挫折,也能坚守对理想的热情,沉淀、积累之后再次勇敢的出击。

这一次,阿年选择用《拿摩一等》宣告他的回归。

每每谈及创作,我们可以同时从阿年身上看到青年人特有的激情以及经历过后沉淀下来才有的那种淡然与豁达,而从他的作品中则可见其对世间宽容、积极的一面。

这样的阿年,似乎还可以“再战斗20年”。

"生力军”的斗争:百折不挠的“关注现实主义,关注小人物”

提起“中国都市电影”与“青春片”,在第六代导演的作品中,绕不过去两部电影,一部是路学长的《长大成人》,另一部则是阿年的《感光时代》。

《感光时代》海报

1987年已经可以通过拍摄广告获得不错收入的阿年被分配到了浙江电影制片厂。对于这时的阿年来说,这是一段他为实现最初的电影梦想“奋斗”的日子。

与现在不少年轻导演自备资金不同,那时的导演们要想拍摄一部影片,要用自己的精神、热忱打动投资方,可以拉来拍摄影片所需的“赞助”。

年轻的阿年拿着拍广告赚的钱,与好友一起开着一辆面包车,从杭州到温州一路拉赞助。途中,因为用了个体户兑水的假汽油,汽车坏在路边,两人不得不把整个面包车“拆一遍”修理。阿年笑言,经过此事,他对汽车构造“了如指掌”。

阿年1994年的处女作《感光时代》投资超过100万元。影片公映效果很好,阿年还因为这部影片赚了几万块钱,但对于阿年来说,更为重要的是,《感光时代》确定了他的“美学特征”以及成为“中国都市电影”里程碑式之作。

《感光时代》剧照

《感光时代》中讲述了一个在商品社会进程中年轻人成长的故事。阿年希望在影片中描绘这样一个遭受物欲现实的年轻人,展现出当时与商品社会格格不入的一代大学毕业生在“精神”和“物质”之间进行着艰难的拒绝与认同。

有学者认为《感光时代》讲述的是当上世纪60年代出生的都市文化青年,其生态与心态,与“第五代”有明显不同。影片的男主人公是一位城市中的精神飘泊者,同时又是一位孤独的理想追寻者(先是怀旧,后是逃离)。这就既不同于“城市的主人公”,又不同于“城市痞子”。

而阿年似乎正在借助这部影片,透过剧中人物表达他们这一代人寻找灵魂的栖息地,找寻安身之所的某种诉求。

紧接着在1997、2001年阿年导演了《冬日爱情》和《呼我》,与《感光时代》一起并称为“中国都市电影三部曲”,因为这几部作品,当时阿年也被业界被誉为都市电影的标杆人物。但与处女作《感光时代》锋芒毕露不同,这两部电影虽然保持较高的艺术水准,但却遗憾的没有与广大观众见面。

《冬日爱情》讲述了录音师马洪与被有钱商人包养的女孩刘嘉英之间的情感故事,他俩在一个冬天相爱了。

《冬日爱情》剧照

商人不在的时候,他们住在商人为刘嘉英买的公寓里,段爱从小与马洪青梅竹马,她为找马洪也来到这个城市。林芳是个歌手,她用打工挣的钱请马洪为她录音。这几个年轻人怀着对美好纯真爱情的向往和追求在这城市里遇到一起,经历一段感情的纠葛和生活的考验。

影片中的人们孤独、困惑、迷惘,终于抛弃了陋习,摆脱了困惑,去追求、刨造美好的明天。而这似乎与阿年这一代人有着极强的共鸣。

如果说《感光时代》是阿年在探寻那一代青年人“灵魂的栖息地”,那么《冬日爱情》则展现的是那一代青年轻人的历史观和价值观。

他们少年时期经历了文革,青春期经历改革开放,成熟期又面临商品大潮,整体上他们是没有得到很好发展的一代人。阿年寄希望在影片中告诉世人他们在大峡谷中穿行,这种穿行赋予了们前所未有的超越历史、超越现实的勇气和力量。

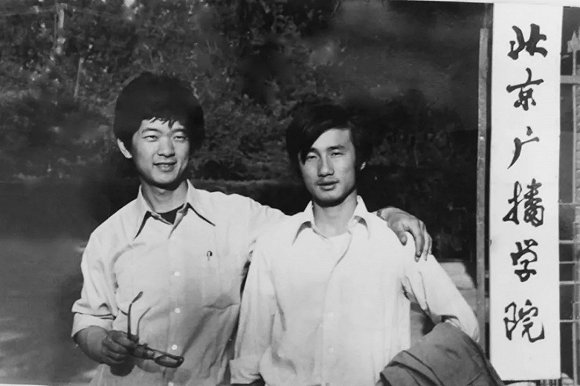

阿年(图右)从北京广播学院毕业时

阿年(图右)从北京广播学院毕业时

《冬日爱情》因题材原因,在未获得《电影公映许可证》的情况下,参加了第45届西班牙圣塞巴斯蒂安电影节,阿年也因此被禁了一年。这样的经历,在第六代导演中,不只阿年一人。

1999年似乎给这些“关注现实主义,关注小人物”的第六代导演们带来了一丝创作上的曙光。

时任中影集团副总经理的韩三平发起了“青年电影工程”项目,资助优秀的青年导演拍摄电影,这个工程涌现出来的就有路学长的《非常夏日》,王小帅的《梦幻田园》,管虎的《再见,我们的1948》,王全安的《月蚀》和阿年的《呼我》。

经历被禁的一年,阿年本以为可以借此机会重新回归电影创作,没想到等待他的却是第二次折羽。

《呼我》以当时正流行的呼机为主要线索。影片从一个传呼台服务小姐的视角展示了发生在北京街头7天7夜的从冰冷到温暖的故事。

阿年敏锐的观察到“呼机”成为当时社会的“符号”,联系着大千世界的关系与情感。

《呼我》工作照,中间穿着蓝色T恤的阿年,掌机的摄影师则是曹郁

影片中一个手捧鲜花而终于没有送出去的河南民工,一个陕北民工卖血后得知自己感染上艾滋病,拿着呼机询问:谁输了我的血,“呼我”。一个在电脑上描摹未来丈夫的白领丽人,一个身患癌症临终前还不忘把笑声留给人间的老相声演员等等。

他们生活在文化大革命结束后进入现代化进程的中国北京,残酷的生存中怀抱着人生的希望,冰冷的关系中透出些许温暖。七天中发生的故事既是走完一段人生之旅的象征,也是当下中国人渴望沟通却只能自说自话的窘况的真实写照。

2000年在美国举办的“中国新城市一代电影展”上,贾樟柯的《站台》,路学长的《长大成人》,阿年《呼我》,娄烨的《苏州河》,王小帅的《梦幻田园》,王全安《月食》集中展映,在众多优秀国产电影中,《呼我》在其中大放异彩。

但这部影片同样因为其中触碰到了“河南艾滋病”的这个敏感话题,最终导致《呼我》再次被封禁。这也导致了阿年失去了参加戛纳和威尼斯电影节的机会。此后《呼我》虽然在电影频道“低调”播放了一次,但并未激起多少水花。

至今,《呼我》仍是阿年心中的得意之作,同时也是最让他难以释怀的电影。

第六代创作者的宿命:时代描述者的不断实验性

创作上接连遭受两次打击,阿年的家庭也出现危机,他不得不从北京回到杭州老家生活,远离大银幕,拍起了数字电影。

阿年全家福老照片

这一时间中国电影内容市场的投资越发谨慎,虽然电视剧正处在蓬勃发展期,但阿年并没有放弃自己的电影人的身份转投荧屏,他仍是希望可以从事与电影有关的内容创作。

这段时间,阿年接拍了中影的4部数字电影。当然,或许在阿年看来,4这部数字电影,相比征战大银幕仍是“小游击战”。

在杭州的这5年时间,第六代导演开始在国际影坛大放异彩。王全安获得了金熊奖,贾樟柯捧回了威尼斯大奖,王小帅与娄烨也成了柏林、戛纳电影节的常客。

对于创作者来说,大银幕的魅力终究不可抵挡。2006年,阿年卖掉了杭州的房子,选择再次搬回北京,杭州的经历,让阿年对于电影,对于理想,有了更深的思考。

诸如“第六代这群人和第六代的表达方式,是否已经成古董了?”、“我们关注时代的方式都和现在流行电影的方式不同,但还有自己的东西要表达。那我们该怎么表达?”此类问题不时萦绕在阿年的脑中。

基于这个思考,2011年阿年推出了投资1500万元的商业电影《堵车》。

《堵车》海报

这部影片邀请到了吴镇宇、孙海英、吕丽萍、倪大红等两岸三地的明星。影片讲述了一群“堵心”的现代人之间命运交织的故事。当然,影片的内核还是关注现实主义题材和城市边缘人物。

阿年曾直言这是一个关于爱、牺牲和如果的故事,一部探求现世都市人灵魂的电影。《堵车》上映之际,也正是诺兰《盗梦空间》在全世界引发观影狂潮之时。

“当《盗梦空间》盗去了我们的灵魂时,华语电影也应该有自己灵魂电影。”这是阿年对电影《堵车》的思考。

清华传播学院院长尹鸿曾对这部影片评价:影片以堵车喻堵心,以堵心喻社会之病。这是华语首部对观众实施冷暴力的电影。

当时的威尼斯电影节主席马尔科·穆勒也对这部影片赞赏有加:这部电影标志着中国内地电影美学形态的变化。

令人意外的是,影片上映后却因为“实验性强烈”、“天马行空的跳跃思维”、“迷离晃动的拍摄手法”让大多数观众对影片的评价不高。此外,影片还受到宣发期演员的“恐同言论”影响,也让大多数媒体、核心受众的目光偏离了电影本身。

《堵车》剧照

阿年似乎希望可以借助《堵车》中的一些拍摄手法等表达自己对中国文化美学的一种认知。而早期的版本也不是目前我们看到的这般,而是偏向更写实的拍摄手法。

《堵车》是在2011年上映,在当时中国大银幕数还未开放。因此,之后有声音称,如果影片能够再缓一到两年,等到2013年前后银幕数大规模增加,对这部实现性十足的“先锋作品”或许又是不同的境遇。

在谈到《堵车》这部电影时,阿年好似有很多话题可以说,但最后又轻描淡写的一带而过。

《堵车》之后,2012年阿年准备启动的古装奇幻项目《绣里藏针》迟迟找不到投资,这期间他只能做几个影片的监制。这时的阿年已不会像《呼我》之后那么沮丧,理想和对电影的热情支撑着他时刻为新的项目准备着。

经过8年等待,2019年4月7日,阿年的新片《拿摩一等》在第26届北京大学生电影节上作为开幕影片公开放映。这一次,“体察者”阿年带着自己的作品重新回归到公众面前。

《拿摩一等》获得东京电影节中国电影周最受观众欢迎奖

前有《感光时代》《冬日爱情》和《呼我》,后有《堵车》,业界和大众对于阿年的这部新作的期待值和关注度肯定会格外不同。

处女作《感光时代》和《拿摩一等》就像一个轮回或是一个起点,通过影片,我们也可以发现阿年的心态也再发生着变化,从过去的干预生活,可以对生活说不,到后来的接受生活,并以此为新的起点。

但我们从这两部影片中,仍可以看到,阿年对电影的初心没有改变。

具体而言,《感光时代》可以看作是60后出生的一代青年的群像,而《拿摩一等》则是80、90后出生一代人的群像。

两部影片拍摄于不同时期,这当中社会大环境发生了巨大变化。在《感光时代》所描述的时代中,当时的大学毕业生还是包分配的,社会贫富差距并不明显,男主人公展现的更多的是“精神困境”的一面。

在《拿摩一等》中,社会大环境已经截然不同,年轻人怀揣理想争相奔向北上广这些大城市,生存压力带来的“物质困境”和“精神困境”困扰着这群人。阿年同样希望借助影片表达自己对当下社会问题的一些思考。

《拿摩一等》剧照

“我写的都是一个人面对困难所拥有的勇气,或者信仰和责任。我的所有电影基本上都是这个母体。”对于创作,阿年始终有着自己的执着。

体察者的产业感悟:“互动”+“互文”撑起后400亿时代

在电影导演这个身份之外,我们发现阿年更像是一位电影行业的体察者,他似乎对社会和行业有着特别的敏感性,同时也有着极强的个人见解。

在人人都在喊“影视寒冬”之时,阿年却认为现在说寒冬还为时尚早。“中国电影市场的体量,去年才刚达到600亿元票房,而中国电影市场是以达到1000亿元的体量,最起码还有400亿的提升空间。那你怎么能说是‘影视寒冬’呢?在我看来此时应该算是‘尴尬期’。”

在阿年看来,创作者与投资者之间、创作者与观众之间进入了一个互动和互文(文本)都出现了“双尴尬期”。“中国电影市场此时存在的最关键问题,就是如何解决创作者和投资者、观众之间的互动和互文。”

也就是说,投资者需要找到最合适的导演,拍摄出最合适的内容,来带动他文本内容中最大化的商业化价值。这两者之间如何达到平衡是关键的问题所在。

如今的电影市场上的竞争,早已不只是电影和电影的之间的竞争,电影还需面对来自电视剧、游戏、综艺等众多娱乐渠道的内容竞争。即便如此,电影市场仍值得期待。

理由很简单。观众虽然已经部分引流到其他渠道,但400亿的成长空间还存在。其他渠道的内容,只会让400亿行进缓慢。中国电影观众的基数巨大,影院可能会萎缩,整体电影市场票房复合增长率会降低,但票房依旧还是会增长。

“虽然互文和互动进入了尴尬期,但是我们要自信,自信来自于对数据的(有效)分析。还有400亿的体量来供中国电影市场大展拳脚。”

第六代导演

在阿年看来,现在对于第六代导演或者整个中国电影导演来讲,最重要的是,你要将自己的观众分众划分清楚。

“如果你拥有100~200万观众,那么你不要企图超过300万观众的数字预期。你拍摄的影片成本和内容控制在这个体量之内,你和你的观众的互文性始终保持着统一。把成本算好,你怎么能赔呢?这种是我的思考,切记不要贪大。”

阿年认为伍迪·艾伦的影片之所以一直受欢迎,是因为他的观众没有变,他也只拍给这群观众看。“按照这种方式,第六代导演维系好他固定的观众和群体,就大可不必去焦虑。”

阿年进一步表示,对于我们这些老炮导演来说,不要去想那些“非分”(顶级大制作)的想法,你就做好的互文与互动,所谓互动就是正常良性的投资,2000万左右。

互文就是你拍给喜欢你的观众去看。“涓涓之水汇成大河。如果所有中国导演都这样思考,那么中国电影市场的1000亿元票房体量,是可以实现的。”阿年感慨道。

阿年认为这张照片自己看起来,像一个“行僧”

随着《我不是药神》等多部现实主义题材的影片取得票房口碑上的双丰收,且此类影片在各大奖项上也开始越发引起观众,就有声音认为,近年现实主义题材的影片开始抬头了。

对此,阿年同样有着自己的理解。观众其实一直都更喜欢看到是关于他自己生活的电影。刚刚改革开放时,观众喜欢看谢晋导演的《芙蓉镇》《天云山传奇》等释放自由,引发“反思”的电影。

之后的冯小刚的“贺岁喜剧片”,观众同样喜爱观看。再往后宁浩的《疯狂的石头》大卖。我们会发现有一个脉络是很清晰的路线,每个时代的观众都有自己生活的方式和情感的寄托。

“我觉得不同代系的导演,他对当下生活的观察和体察,应该说是手中的作品就是最有力的武器。”

似乎相同代系的导演,因社会环境,生活经历等等原因,作品中也有着相似的美学特征。第六代导演如此,但现在的青年导演群体则呈现出了不同相貌,在阿年看来,相比第几代这样的“评估体系”,如今的青年导演们更适合叫“网生代”。

入行25年,经历起起伏伏,如今的阿年对电影的那份初心更有别样感悟,尤其是在创作中。因而当被问及有何经验可以“传授”给如今的青年导演时,他认为“要保持住创作之初那份纯真,要去发出对世界的疑问。”这一点非常重要。

《拿摩一等》剧中柚子树

“一个苹果从树上掉下来,你要去发问,他为什么会掉下,保持住这份纯真,而不是你已经知道他为什么掉下来,你再把苹果安上去,故意等待着他掉下来。”

25年的时间,从《感光时代》崭露头角,到《冬日爱情》和《呼我》无缘大银幕,也失去了已经到手的A类国际电影节的入场券,在经历了事业和家庭的双重挫折之后,重回影坛的第一部作品遭到市场冷遇,即使如此,阿年心中对电影、对理想的热情仍未被扑灭,宛如一名顽强的“战士”。

在整个采访过程中,阿年精力充沛,极具热情。无论是对正在热映的《拿摩一等》,还是接下来的一部关于70后独立女性的现实主义电影,以及前文提到的筹备多年的《绣里藏针》,阿年均充满希望,且斗志昂扬。

当被问及还可以再“战斗“几年时,阿年很有信心地表示,20年。20年之后呢?回到杭州老家抱着孙子,开始写作,过上《拿摩一等》里外公的生活。

“人生要走很多路,错了就是错了。没有什么大不了的,只要你还在路上。”阿年如是说。

附:

第四代导演黄建中评《拿摩一等》:阿年能够在生当中,在人们司空见惯当中发现美。同时,在把握这部电影的时候他没有过多的渲染什么,而是让观众进入生活的场景之中。

贾樟柯评:阿年导演带来新的体悟,对中国社会新的洞察,为华语电影银幕提供了新的惊喜。

高群书评:《拿摩一等》,在城市受伤的灵魂,无处安放,东奔西撞,遍体鳞伤,只有回到家乡古镇,在一群安然的乡邻故友,永不嫌弃的亲情挚爱中,重新找到生命的快乐。

尹力(中国电影家协会副主席著名导演):阿年导演用自己的作品来回馈故乡,能把一个现实题材在一个千年古镇当中去演绎、去表现,能够让今天的观众走进影院,被故事吸引,被人物的情感感同身受,我觉得导演真是用心良苦。

董润年(著名编剧):《拿磨一等》就像片中外公念的诗一样,外婆和母亲一起缝制婚纱的那一幕,让我眼眶一红,心头一酸。在这样一个时代,能发现生活中的美是非常不容易的。希望这部电影能被更多观众看到。

评论