记者 |

编辑 | 何雾

演出原定于2019年9月7日上午9点在成都市金牛区银沙路社区广场举行。早上8点,暴雨不期而至,乐队陷入争执。

志愿者陈瑾华看了天气预报,雨没有要停的意思。她从乐队排练场银沙路8号出发,找到一家有雨棚的连锁超市。超市同意乐队在雨棚下演出,但雨棚太小,只能站8个人。为了准备这场演出,乐队队长张世维召集了所有在成都的乐手,一共15人。

打击乐手左永蓉的丈夫张树彬提出,雨停之前,可以向附近大商场借场地在室内演出。商场人流量大,应该更容易筹到钱。

张世维由妻子冯懿萍带路,下楼到银沙路社区广场转了一圈,回来时淋得一身湿。经营着一个会计工作室的陈瑾华和参与过中国军用雷达多个科研攻关项目的退休专家张树彬一筹莫展。

张世维说,“那就先开饭吧。”这是成都市盲人乐队成立6年以来第一次在公共场所募捐,演出场地得到了城管部门的审批,他不愿意临时更换。

没有人觉得有什么不妥,毕竟,不会演奏任何乐器的张世维才是这支乐队的灵魂。

一

准确地说,成都的秋天是从9月初几场连续的阴雨开始的。降雨量并不大,但丝缕成线的细密水幕多半能持续一天一夜。

银沙路8号是张世维的老宅,面积共计154平方米,带一个露台。乐队成立之后,张世维拿出一半房子作排练室,另一半还摆着四张一米宽的按摩床,留着做盲人按摩。这是他的全部生活。

站在露台上,雨幕中的成都是另外一幅模样。张世维有时觉得,它陌生又亲切。

演出前一晚,张世维和冯懿萍到银沙路社区广场,和商家商量第二天表演时付费用电。冯懿萍进店沟通,张世维扶着盲杖站在川流的人群和电动车之中等她。他们被拒绝了两次。最后,一家眼镜店的店长同意了,又声明不收钱。张世维对着错误的方向连连向店长致谢。

露台上,张世维能听到,雨点砸在绿萝叶子上的声音正变得紧凑而滞重,噼噼啪啪连成一串粗鲁的撞击声。雨势在加重,而审批下来的场地使用时间是有期限的。

这是午饭时间,嘈杂,阴天,有一种隐秘的秩序感。12个盲人乐手分两桌先吃,3个看得见的乐手后吃,临时赶来的厨师和志愿者再吃,张世维最后一个吃。3个看得见的乐手年事已高,平时也是乐队的搬运工。

正午刚过,雨势骤然停歇,就像早上下起来时一样毫无预兆。天阴沉着,铅灰色的积雨云块层层叠叠,阳光是成都秋天里十足的奢侈品。

“不管了,先演着。”张世维说。盲人乐手手拉手下楼过马路,志愿者将电子钢琴、小提琴、大提琴、低音提琴、短笛、黑管、小军鼓、吊镲、二胡、板胡、扬琴、竹笛、唢呐、中国小鼓、木鱼等乐器搬到银沙路社区广场。

身兼主持人、男歌手两职的乐队成员还没赶到,陈瑾华是临时主持人。下午1点,她调试好音响,没有太多暖场的话,这支中西混合乐队便开始演奏开场曲《金蛇狂舞》。

秋雨初停的成都街头,在二环路高架桥下的社区小广场上,节奏明快、气氛喜庆的民族管弦乐和机动车车流声、店铺广告声混作一团。老年乐手们迅速进入演出状态,一口气连奏三曲。

张世维坐在乐队一角的捐款箱前,既期待又忐忑。

二

张世维一直是成都最富有的盲人按摩师之一。他赶上了好时候。1979年,21岁的糕点厂职工张世维因病失明,当年改行学按摩。

那个年代的盲人按摩是街道办事处的生意,按摩师算是集体企业职工。张世维是第一拨开店单干的按摩师,第一家店开在成都一环路东二段。

生意好到什么程度?从1981年单干,他用二十多年在成都二环内置办了4套房产,开了几家连锁店,还攒下一笔存款。

但生活也并非总是一帆风顺。失明不久他与一位盲人按摩师结婚,育有一子。这段婚姻并不成功,双方因为生活理念的差异选择离婚,张世维把一半财产分给前妻,包括房子和店面。

独子由张世维抚养。和所有经历着孩子青春期的父亲一样,张世维对儿子束手无策。年轻人染上肝病,最后发展成肝癌,20岁病亡。那年,张世维刚刚53岁,他一直不知道独子长什么样。

失明之后的40年,张世维没再掉过眼泪。有时候,圈子里的盲人难以理解,觉得他的心太硬。志愿者、小提琴手周卫和张世维相处过几年,他发现任何事情都难以从张世维那里得到激烈的情绪反馈,“无论是好的还是坏的。那个人就跟石头一样平静,他有明确的目标,知道要做什么。”

这也是张世维在乐队里的角色。2013年,张世维发起成立成都视障者互助协会,经常组织盲人聚会。爱好电子音乐的年轻盲人提议,让张世维搞一支乐队。

他真的自掏腰包购买了昂贵的电子乐器,为六七个盲人组成一支电声乐队。然而,年轻盲人面临生存压力,无法保证乐队的排练时间,电声乐队没能维持住。

年龄最大的乐手李健中找来会乐器的老年盲人朋友,组建了现在的这支中西混合乐队。年龄最大的乐手70多岁,最小的50多岁,乐队的平均年龄也超过60岁。

起初,大家的想法都是乐队为盲人朋友提供了一个定期聚会和娱乐的场所,没想到张世维越来越认真。

他自费十几万元为乐队购置了必备的乐器,请来川剧团退休的老师来做指挥,请专业人士创作曲目,每周一次的排练日由他管饭,他甚至买过一辆面包车专门拉乐器。视障者互助协会和乐队成立之后,张世维自费的部分超过40万元,都是他为自己准备的养老钱。

再婚之前,有一次开监理事会,他提出要拿出一套房子捐给盲人们,维持协会和乐队日常活动的开销。陈瑾华带头制止他,因为这不仅意味着张世维要将自己置于晚景不济的风险之中,“一套房子是一笔巨大的财产,对有继承权的直系亲属来说,对人性人心也是一个巨大的考验。”

他说,提出这个想法,是因为他的积蓄快要见底,而乐队需要钱。

三

三曲奏毕,志愿者发言,呼吁观众捐款。一位爱心人士往捐款箱投完钱,问陈瑾华能否让乐队为他演奏一曲《化蝶》。

乐队第一次遇到观众点播。他们演出过上百场,不过都是表演性质,乐手们端坐舞台上。募捐性质的表演难免和爱心观众互动。

简单商量几句之后,乐队开始表演。电子琴手奏起前奏,低音提琴沉郁的弦音纵贯银沙路社区广场,二胡四人联弹为曲目涂上厚重的底色。临时演奏相当精彩。

乐队的实际指挥是打击乐手左永蓉。乐手看不到指挥,大家约定,演出时以左永蓉的木鱼为号。她的丈夫张树彬排了演出表。按照他们的惯例,开场合奏曲目结束之后,是乐手的独奏表演,中国传统的民族乐器和曲目最适合用来调动现场气氛。

30岁的贺俊超去年才参加排练,是乐队仅有的4名年轻人之一。贺俊超家在金堂县,离演出地点有三个多小时车程。他提前一天到来,住在张世维的按摩床上。他随身带着一个黑色的长方形提包,严重磨损的织物外皮里装着一把昂贵的二胡。

二胡独奏名曲《战马奔腾》原本是描述军营生活的,但因独创诸如大击弓、双弦抖弓、疾速连顿入弓等复杂的演奏技巧闻名于世,属于高难曲目。

贺俊超成功调动了现场气氛。观众不让他下场,强烈要求加奏一曲。

他又演奏一曲《葡萄熟了》,听起来像异域风情浓厚的边疆舞曲。观众仍然不让他下场休息。事后,贺俊超说他也没预想到,作为一个演奏者,他的情绪也能被观众左右。他最后加奏的是二胡独奏《秦腔》。

然而,募捐并没有预期的顺利。张树彬和几位临时志愿者在路口募捐。出于礼貌,人们会停下来听张树彬说一会儿,象征性地往捐款箱里塞点零钞。

《秦腔》进入第四乐段,节奏多变,情感起伏跌宕。就在此时,演奏声骤然停息,乐队的音响没电了。

四

准备一场演出所需要的十几支曲子对盲人乐手来说并非易事,他们既看不到乐谱,也看不到指挥。

今年70岁的左永蓉在53岁失明之前一直在小学做音乐老师。刚加入乐队时,她不太适应乐队的排练。中国民族音乐使用简谱,西洋乐用的是五线谱,二者并不兼容,而且演奏传统乐器的乐手的西方乐理知识基础并不好。

就连业余爱好者张世维也听得出来排练的不顺畅。后来,大家达成共识,如果选定一首曲目,乐队聚在一起反复听上十几二十遍,旋律记得差不多了就开始排练。张世维说,“排练就是跟着感觉走,演完一遍大家的第一反应就是相互询问:刚才弹的像不像?”

乐队里有的并不只是欢乐,有时候欢乐甚至都不算是主角。“人上一百,形形色色。人心善恶,和看不看得到没关系。健全人有的,我们盲人都有。”张世维深陷乐队复杂的人际关系的漩涡之中,有些无奈。

最常见的纠纷源自同类的厌恶。两个人都会演奏某一种乐器,谁也不服谁,都认为自己水平高,非让张世维做裁判,一定要留一个走一个。

去年刚与张世维结婚的冯懿萍也因此见识了张世维令人惊叹的“和稀泥”才能,“这边哄,那边劝,抹来抹去,两个人都留下了,乐队还是完整的。”

张世维请张树彬出面,帮他一起和稀泥。张树彬的确是最适合的人选。他先后获得过国家科技进步一等奖、二等奖,比张世维还大一岁,算得上德高望重。

退休在家的雷达专家是家中长兄,常年维持着一个兄弟姊妹众多的大家庭的和睦。他原本以为完成张世维的请求绝非难事。

可是,在军工科研单位奉献了一辈子的雷达专家遇到的第一个问题就让他抓狂。早已把纪律融入血液的张树彬难以理解,为什么乐手们做不到专业指挥老师对姿态和表情的要求。他对张世维越发敬佩起来,“维持住这样一支看不见的乐队,比搞雷达难多了。”

时间久了,张树彬和乐队成员逐渐建立起个人关系。他发现,乐手之间的多数矛盾,根源在于盲人对孤独的恐惧,盲人的社交圈本来就狭窄,几乎不可能进入健全人的圈子,“大家都希望自己被关注,被需要。”

而真正维系着乐队的,是张世维的无私。他们既感动,又愧疚,“所以多数时候就是发发牢骚抱怨几句,只要不是身体不好,很少有人真的离开乐队。”张树彬说。

乐队老龄化越来越严重了,成立至今已经发生过几波人员变动,都是因为乐手的健康恶化,无法坚持排练。张树彬和张世维已经达成共识,盲人乐队最急迫的问题,是留住队里现有的4个年轻人。

五

4个年轻乐手都来演出了。两个钢琴手都是自闭症和智力障碍患者。另外两人是盲人二胡手贺俊超和小提琴手余丹。年龄最小是余丹,今年刚27岁。

演出过半,余丹才赶到。她受邀去上海参加一场演讲,刚刚回到成都。她加入乐队才两个多月,只参加过几次排练,对一些传统曲目并不熟悉。

张树彬拿起话筒:“这是成都市唯一一支盲人乐队,今天公开演出募捐”,他鼓励余丹,“我们最年轻的乐手只有二十多岁,但她努力走出了人生悲剧。”

下午4点多,乌云开始消散,灰色的天空中露出一小块蓝色,像掉在煤堆里的一块手帕。夕阳金照,阳光穿过银沙路社区广场上茂盛的樟树叶,打在乐手看不见的眼睛上。

张树彬把话筒贴在余丹的小提琴上,她要演奏《隐形的翅膀》。流行曲目能吸引更多的年轻观众,这也是乐队正在努力作出的改变之一。

余丹也是乐队的女歌手。小提琴独奏结束,她和男歌手合唱《我和我的祖国》,这是盲人乐队演出时必唱的曲目之一。人群驻足,乐队终于等到演出开始之后最踊跃的一波捐款。

张世维小心翼翼地提出结束表演。乐手们有点意犹未尽,但都服从了指令。冯懿萍和张树彬统计了一下,这场演出共募得现金善款1243.1元。

六

乐队回到广场对面的银沙路8号。余丹想走,冯懿萍强留她吃了一顿晚饭。其实,余丹并不想参加演出,张世维给他打了几个电话,她不好意思再拒绝。

余丹加入乐队只有两个多月,第一次排练下来,乐队的微信群里有人指责她技巧生疏,拖了乐队的后腿。

她回击,承认自己的专业能力尚需精进,声明不会再参与乐队排练和演出。

她出生于四川达州一个山村,9岁因外伤失明。至于外伤如何发生,她不愿提及,只说从那一刻起,她迅速成年了。学会按摩之后,14岁的盲女孤身到成都打工,至今已经在成都独自生活了整整13年。

2010年,余丹从按摩店辞职,带着在成都按摩店打工3年半积攒的7200元,报班专心学习小提琴。她租了一个房间,月租金800元。

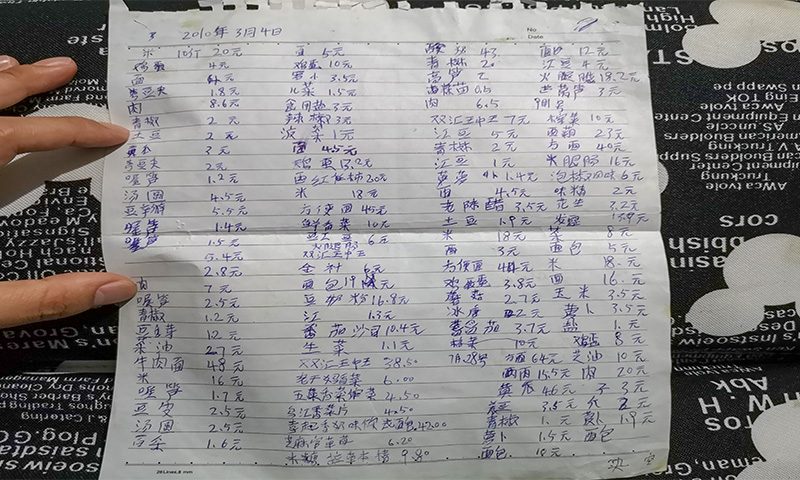

为了省钱,她尽量不出门,最长的一次在房间待了4个月。妈妈来成都看她,把她的开销记在纸上:2010年3月至2011年3月,余丹的全部生活开销只有1000多元。她的食谱上,主力是大米、方便面、火腿肠和榨菜。

左永蓉喜欢和余丹聊天,张树彬坐在一边听。他很快就意识到,这个女孩瘦弱的躯体里曾经迸发过巨大的能量:4个月不出门,至少意味着她战胜过孤独,她沉静,坚韧,甚至给人充满力量的感觉。

不屈服于命运的人品尝过胜利,也经历过绝望。2012年,余丹被小提琴老师劝退。在此之前,盲女因为进步缓慢,还被老师体罚过。老师慢慢相信,他所期待的奇迹不会发生了,并且把这个想法讲给余丹听。

她说,她像一艘在大洋中心突然失去动力系统和导航系统的船,不知道怎么走,也不知道往哪去,只能在迷惘中拉响绝望的汽笛,心里也明白没人会听到。

左永蓉既心疼又感慨,盲人的辛酸难以被健全人理解。有乐手私下里鼓励余丹,不要在意无谓的指责。

和稀泥高手张世维并未在冲突发生后第一时间联系余丹。过了一阵,他才给她打电话,71岁的老人用的几乎是请求的语气:乐队真的需要你。

余丹能理解他的用心。她也听说了张世维耗尽积蓄维持盲人乐队。对这个老人,她一半敬佩,一半不忍。

七

张世维对募捐的结果不算满意,他的预期要超过这个数字。不过,他也宽慰自己,“有总比没有好。”

按摩店的生意越来越差。最近几个月,平均每天进店的客人还不到一个,时不时来消费的客人都是靠张世维的功夫和口碑维系多年的半是朋友半是消费者的老客。

他不得不卖掉拉乐器的那辆小面包车,养车的成本太高。现在,如果去远的地方演出,他就叫一辆货拉拉。

富裕了大半生的盲人按摩界元老正在经历前所未有的经济压力。去年重阳节,他组织盲人朋友到银沙路8号喝羊肉汤,预计来50多人,结果来了80多人,连外地的盲人都来了。乐队每周一次的排练,他管午饭,六年来坚持着一个标准,必须有荤菜。

冯懿萍清楚,无论在经济上还是情感上,丈夫都是维系这支乐队的关键。乐队虽然时不时闹点矛盾,但大家多多少少会看在丈夫的面子上搁置纠纷,保持着正常排练和演出。

乐队也在回报着张世维。去年,张世维和冯懿萍结婚。婚礼上,乐队全员出动,为这对并不年轻的新人演奏了一个小时。有人起哄,让新娘致辞。

52岁的冯懿萍窘迫不已,支吾着说,“他对我很好。”然后就说不出话来。哄笑声中,新娘向新郎求救,“世维哥哥!”笑声更大了。70岁的张世维接过话筒说,“谢谢大家”,赶紧拉着冯懿萍下台。

热闹非凡的婚礼让张树彬意识到,盲人的快乐简单而纯粹,他将之视为人世间最美好的东西。

按摩界元老和雷达专家正面临着一个全新的课题,如何留住年轻人。按摩界元老的方法是多发掘会乐器的年轻盲人,“哪有天长地久的事情啊?我们这个岁数了,乐队想要发展下去,必须年轻化。”

雷达专家还没找到答案。不过,他已经报了吉他班和古筝班,至少先成为一个乐手,才能更加了解年轻乐手。

演出结束那天晚上,张世维和张树彬在银沙路8号讨论这个话题的时候,他们都很看重的年轻人余丹,已经回到一环路内老旧社区的一个20多平方米的廉价公寓里。

她一边收拾乐器,一边谈论起乐队的前景。在她看来,这支中西混合乐队目前并没有声部这类基础概念,合奏就是不同的乐器各拉各的。但乐队里确实卧虎藏龙,她很佩服一些乐手的演奏水平。

刚收拾好乐器,雨点就砸在窗户上。夜风冲进来。

她缩了一下脖子,“秋天来了。”

评论