文|巴塞电影

1996年,世界上第一个克隆动物--克隆羊多利诞生之后,好莱坞的电影人就开始了有关克隆人题材电影的发掘。

就像人工智能一样,克隆人在社会伦理、哲学思考等方面存在的巨大争议,天然具备影视作品所需要的戏剧冲突,在电影领域加以探讨,并加上商业类型片元素,实在再合适不过。

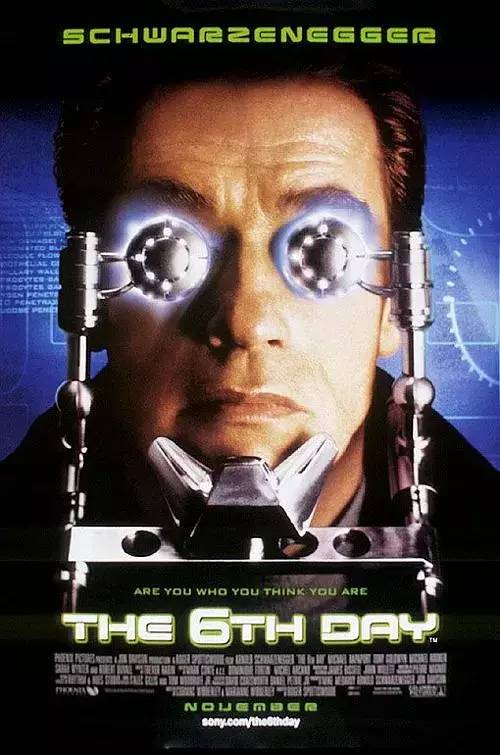

2000年,施瓦辛格就主演过一部《第六日》探讨了克隆人与被克隆人的关系。

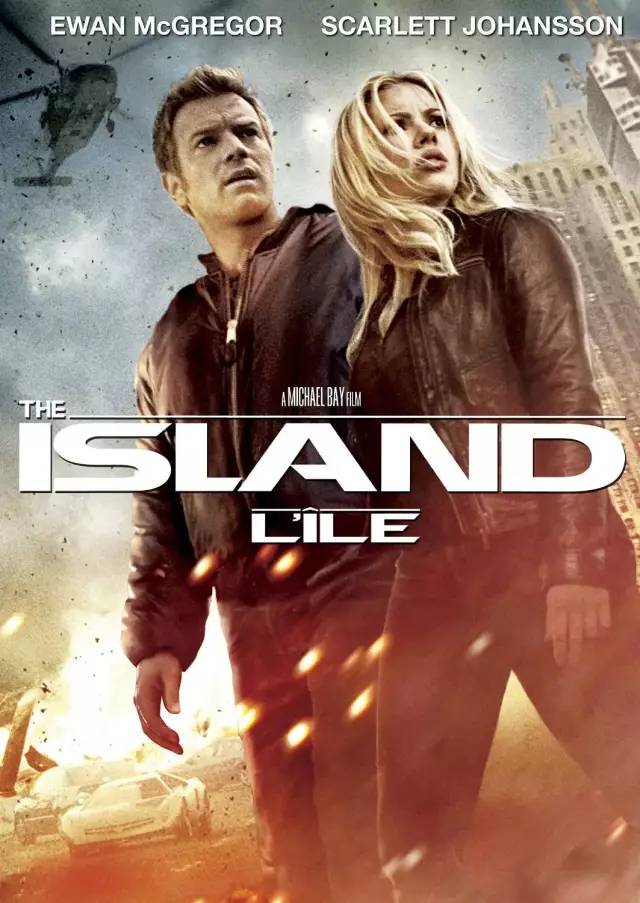

2005年,迈克尔·贝执导、伊万·麦克戈雷格和斯嘉丽·约翰逊主演的《逃出克隆岛》更是把克隆人的人数放大成“圈养”的规模。

直到去年,还有一部基努·里维斯主演的《克隆人》上映。

1

所以,李安带来的这部《双子杀手》,从克隆人题材的角度讲,其实并没有什么新鲜。

相比于前面几部过于偏重商业元素,我们更期望李安能带来些不一样的深度和角度。李安也在《双子杀手》中向着这个方向做出了努力。

故事讲述美国特工亨利(威尔·史密斯饰),准备退休之际意外遭到一名神秘杀手的追杀,在两人的激烈较量中,他发现这名杀手竟然是年轻了20多岁的自己。

除了克隆人与被克隆人之间因基因相同带来的特殊关系——既熟悉又陌生的感觉,如何相处与共存,人性与自我认知,李安还把父子伦理的思考加了进来。

这样的哲思依然很“李安”,他还是坚持做着与好莱坞爆米花类型片不太一样的东西,连威尔·史密斯饰演的主角性格都带有一丝东方式的内敛与阴郁。

然而,故事本身的单薄简单,反派的过于脸谱化,情节推进和转折的略显生硬,都让这些哲思显得蜻蜓点水,深度不足。

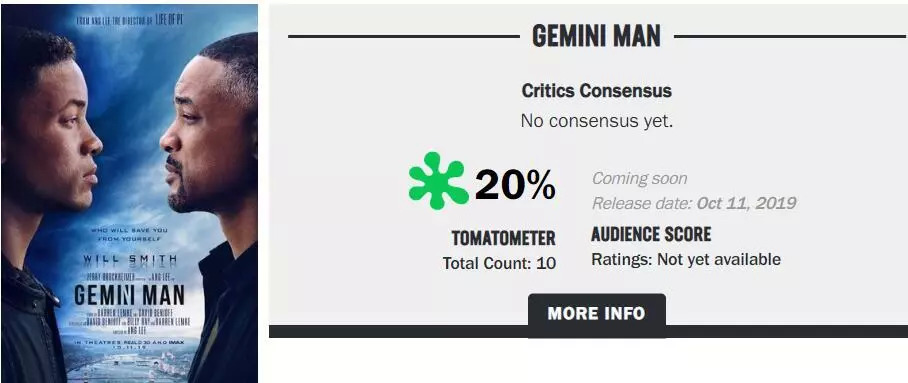

也难怪,北美影评媒体会给出差评,票房也在上周四北美开画后遇冷。首周末票房2050万美元,只排名第三,相比1.38亿美元的制作成本,仅仅是个零头。

虽然观众的口碑尚可,但票房想要收回成本还是有极大难度。就看今天中国上映后,观众是否买账了。

2

其实,观看《双子杀手》要把关注点放在电影技术上。

这也是李安导演真正的初心所在。连他自己在首映后的座谈中都说,拍摄这部电影,吸引他的并不是故事本事,而是故事设定中能为技术探索的尝试和实现带来可能。

传统的24帧/秒的电影帧率,类型化的套路和模式,在好莱坞的主导下发展了百年,按照李安自己的话说,他都有点看腻了。

于是,在3D技术出现后,李安成为了最兴奋的那群电影人之一。跟詹姆斯·卡梅隆一样,李安也成了新电影拍摄技术的极致追求者。

这才有了2012年的《少年派的奇幻漂流》,李安也再次凭借此片拿下奥斯卡最佳导演,最佳视效更是不在话下。

接下来2016年的《比利·林恩的中场战事》更是前无古人的开创了3D、120帧/秒、4K分辨率的高格式拍摄。

这一具有极强试验性质的影片,让李安和很多电影人看到了未来电影技术发展新的可能。

可惜,就像《双子杀手》一样,《比利·林恩的中场战事》并不被北美买账,当时都未在北美大规模上映,全球3100万美元的票房中,中国票房占了77%。

当然这里面也涉及到一个十分现实的问题,那就是全球也没有太多影厅能实现3D、120帧/秒、4K分辨率的高格式放映。2016年《比利·林恩》上映时,全球只有5家影厅能完全高格式放映。

截止今天《双子杀手》上映时,国内共有10家CINITY影厅可实现高格式放映,到年底可能会有100家CINITY影厅。支持60帧、3D放映的RealD影厅全国倒是超过1600家。

3

高格式拍摄和放映的电影,相比传统电影,在细节捕捉、动作流畅度、画面清晰度上都有质的提升。

尤其是动作电影,以前的拍摄方式多是利用快速剪辑、横向快速移动镜头、手持摄影等手段,营造出凌厉、迅捷的视觉感受。但当动作影像更快时,24帧率会让人感觉到影像的跳动和拖尾。

高格式下120帧率,这些问题都不会存在。高格式还让拍摄方式有了更多的可能。

电影中摩托追车的那一幕动作戏最为典型。跟拍的长镜头,角色的主观镜头,慢动作镜头,高速动作下画面依然流畅,而包括人物细微的面部表情等细节却呈现出前所未见的清晰度。

画面的亮度、色彩度也有很大提升,正如如李安所讲,这样的电影拍出来画面的确更具美感。

《双子杀手》另一个技术上的突破,就是影片中完全由数字特效创造出来的全CG形象——年轻版的威尔·史密斯。

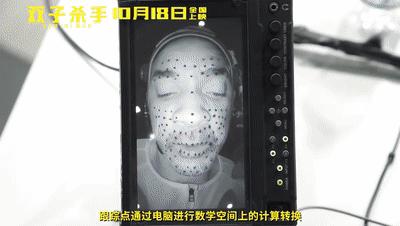

这个在电影中叫小克的角色,在动作和表情捕捉技术基础上,采用了全新的面部跟踪方式。把威尔·史密斯的表演和面部特征完整复刻在CG的形象上。

光制作这个被李安称为史上最贵的“演员”,李安就带领团队打磨了两年的时间。当你在银幕上看到小克时,肉眼已经很难分辨出他与真人之间的不同。

动作捕捉技术在《阿凡达》之后日趋成熟,但无论是潘多拉星人,还是《指环王》中的咕噜,严格讲都不能称之为“人”,更不用说《狮子王》《奇幻森林》《猩球崛起》中的动物了。

《双子杀手》创造的则是人类形象,而且不是简单的换脸,是全CG的建模打造,每一帧、每一个毛孔、每一个细微的皮肤动作,都要一点点调试。

呈现出来的成果就是完全以假乱真,所谓的“恐怖谷”效应荡然无存。

从电影工业和技术的角度讲,《双子杀手》可能真的是“李安的一小步,电影的一大步”。

李安在中国首次放映活动后的交流中谈到新技术,难掩兴奋和激动之情,他把高格式拍摄比喻成“就像开了第三只眼”。

他也提到,做这样的电影很难,没有什么经验可以借鉴,也不知道市场的反馈会是怎样。但他还是相信,这会是未来电影的方向。

这种不断求索和迎难而上的精神着实让人佩服,毕竟65岁的李安早已功成名就,是大多数人难以企及的高峰,但却还在追求电影技术的最前沿。

或许正是在技术上耗尽了大部分精力,李安在天平的另一端,电影艺术方面才难以兼顾?

但小巴希望,假以时日,李安能在电影技术和艺术中找到更好的平衡,拍出视觉更震撼、心灵更感动的好电影。

评论