编辑 | 荣梦岩

慈禧一生有三件得意的宝贝,得意到至死还带进了坟墓。这三件宝贝之一便是一个“马桶”。慈禧的马桶是用檀木做成,坐垫柔软,为了去除异味,桶内还会放入干松香木碎末和沙土。慈禧对这个马桶太满意了,甚至给它命名“如意桶”。少有人能像慈禧这样,有一个专属的马桶,并且对之甚是满意,尽管如此,厕所依然是每个人都离不开的东西。据世界厕所组织统计,每人每天上厕所6-8次,一年约2500次,按这样的统计算来,人的一生大概有3年时间在厕所里。

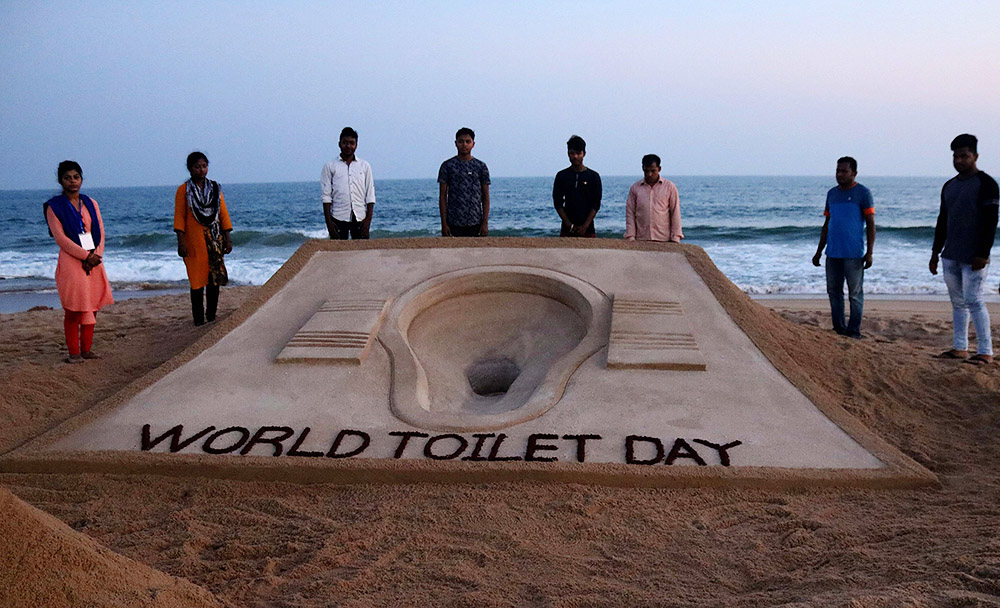

2001年11月19日,世界厕所组织对外宣布每年的11月19日为“世界厕所日”,并一直努力将这个概念国际化和法定化。直到2013年7月24日,在纽约的第67届联合国大会上,世界厕所日才成为全球性的法定联合国节日。

罗马人骄傲的下水道和厕所社交

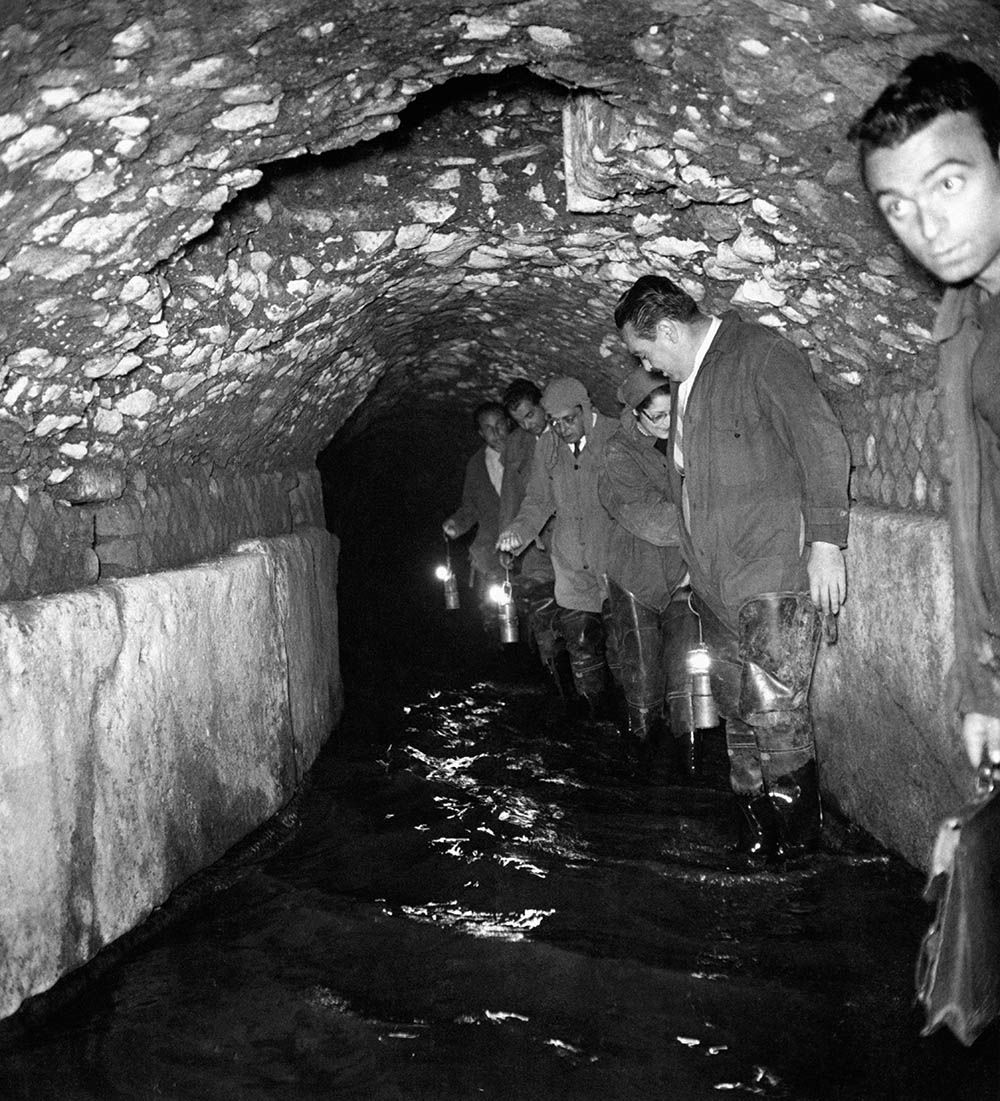

公元前7世纪,伊特拉斯坎人在意大利中部扎下根来,不仅建立了一个希腊化程度很高的国家,还给罗马人留下了那个时期最宏伟的下水道——马克西姆下水道。

马克西姆下水道是古代规模最大的下水道,其主干道宽度超过16英尺(约4.87米),后又被罗马人扩建。尽管它是规模最大的下水道,但并不是每一个罗马人都有资格享用这种卫生系统之便,只有少数特权家庭能申请许可证并同城市下水道建立连接。

不过,除了卫生之便,下水道的存在以一种更为直接的方式对大众生活产生了影响,生与死都在这个城市地下宽广的系统中发生。比如有的罗马女性把婴儿遗弃在下水道里,幸运儿会被人发现并收养,拥有生的机会。而马梅尔蒂尼地下监狱有通往马克西姆下水道的捷径,罪犯们遭到酷刑、被处决后也会被扔进下水道,走向死亡。无论生死,马克西姆下水道都是罗马人的骄傲,罗马学者普林尼曾将其誉为罗马“最引人瞩目的成就”。直至建成2500年后,现代罗马仍在使用。

担负不起费用而无法与马克西姆下水道相连的罗马平民则依赖公厕。善于交际的罗马人甚至将公厕变成了一种得体的生活方式,他们付一点儿钱,便可以在公厕聚集起来,聊天儿、聚会、议论政治或接洽生意。到公元315年,罗马城的公厕已经超过140个。

信奉诸神的古罗马人相信,每一位神掌管着尘世的一个领域,并具有一种人格,他们有粪神或臭神,甚至还有通便神。足智多谋的古罗马人,不仅找到了掌管厕所的众神,也找到了废物利用的方式。人类的尿液被证明能有效去除油脂,可以充当一种廉价的染料,于是清洁工们将罐子放在自己店铺外,免费让普通大众使用,以保证店内的“尿液供应稳定”。

达·芬奇的卫生城市和巴黎禁令

对于城市卫生而言,建造合理的城市下水道系统的优势是显而易见的,不仅伊特拉斯坎人知道,达·芬奇也知道。

15世纪从意大利开始的文艺复兴逐渐向北蔓延,富于创建的人们开始尝试起五花八门的“出恭”方式。16世纪,第一只带可移部件的转式马桶产生了,但是由于缺乏该装置正常运转所需的水系统,所以这种马桶并没得到大众的接受。同一时期,里奥纳多·达·芬奇也在城市建设中有很多计划,比如搭建充足的公厕以解决粪便的问题。他甚至规划好了马桶座圈、天花板、楼梯、采光等各种细节。但是,人们对达·芬奇的提议置若罔闻,夜壶不仅依旧风靡,甚至出现了更多的材质和款式。詹姆斯一世拥有一只银制便壶,大主教马扎林的便壶则由嵌着天鹅绒的玻璃制成。

无论夜壶的材质、样式有多精致难得,人们处理夜壶内污物的方式都没有改变——从窗口倒到街上。好在人们倾倒夜壶前,总是会“礼貌地”告知路人,让其留意即将降临的厄运。因此,谦和有礼的男士们常常走在女士的左侧,以保护她们免受“头顶厄运”。直到有一天,楼上的人开始将整个夜壶扔出窗外,法国官方终于无法忍受了,便发布了一项声明:禁止“所有人将人体排泄物及其他垃圾扔出窗外”。

流行病带来的马桶黄金时代

1775年,伦敦钟表匠亚历山大·卡明斯获得了第一个抽水马桶的专利,人们对此将信将疑,作家霍勒斯·沃波尔坚信,只有腐化堕落的人才使用抽水马桶。有趣的是,人们虽然无法接受抽水马桶,但却为此感到自豪,甚至在漫画里鄙夷不能使用它们的人。在1796年出版的一幅题为《国家厕所》的漫画里,英格兰人坐在自己的抽水马桶上,苏格兰人伏于水桶上,法兰西人蹲在茅坑上,荷兰人则在池塘里。

大多数情况下,人们接受新事物都是被动的。19世纪中期,欧洲和北美爆发了一系列的天花、霍乱及伤寒流行病,人们开始意识到卫生的重要性,但依然不为所动,因为他们无法证实是粪便导致了这些疾病的出现。好在科学最终证实了二者的联系,人们的疑惑也随之消除。1883年,科学家罗伯特·柯什在显微镜下对霍乱细菌进行分离,人们开始愿意改进卫生设备。到了19世纪晚期,马桶的黄金时代终于到来。

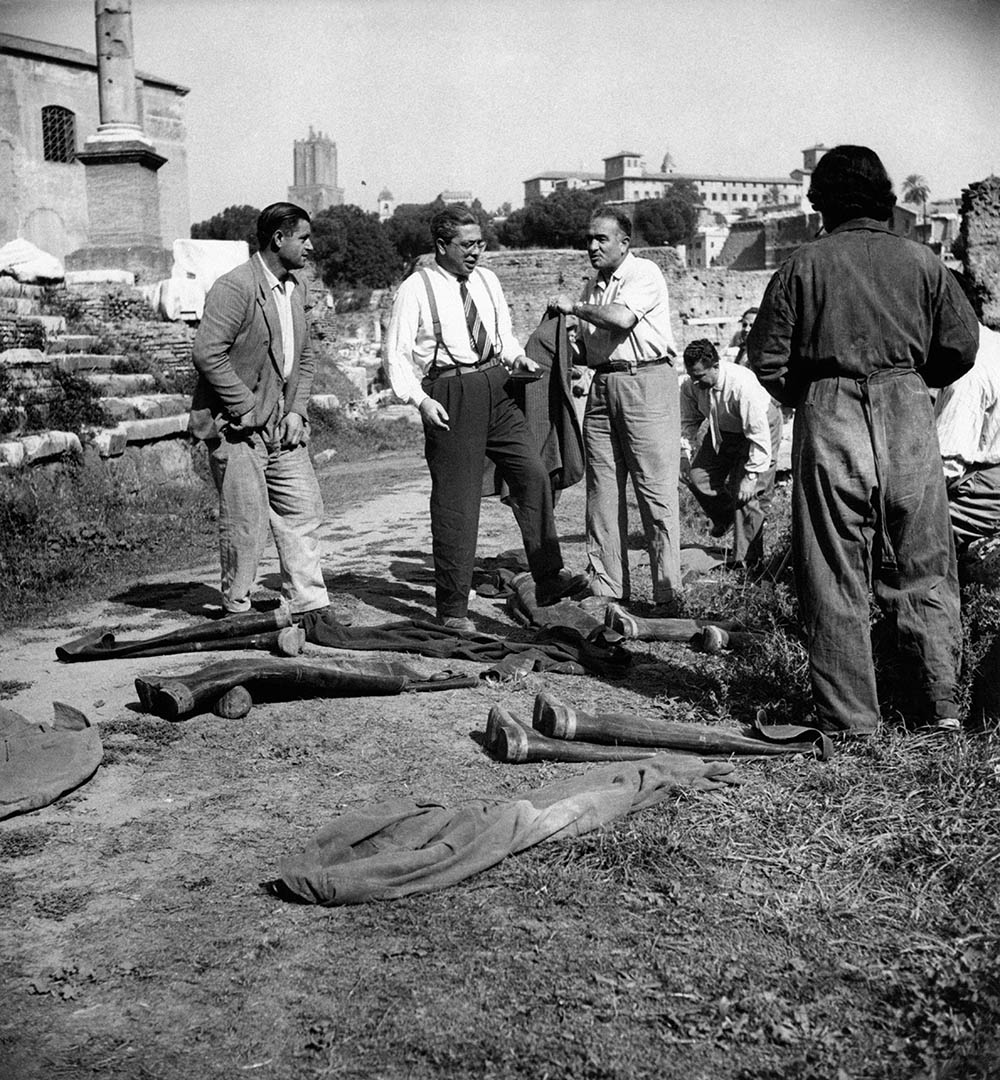

随着人们对粪便和疾病的重视,修建下水道的提议再次出现。英国首屈一指的卫生改革先驱——埃德温·查得维克在一篇名为《英国劳动阶级的卫生状况》中论述了居住环境和疾病的关系,同时提议建立先进的下水道系统来预防疾病。到了1853年,巴黎的下水道系统长达89英里(约143.23千米),之后几年里又延长到480英里(约772.48千米)。巴黎人不仅对这一功绩十分迷恋,甚至鼓励人们前来观光旅游。葡萄牙国王游览此地之后,下水道真的变成了上流社会的一处旅游胜地。

撒尿男童和撒尿女童

在比利时布鲁塞尔的中心步行区,有一个撒尿男童的青铜雕像,是由比利时雕刻家捷罗姆·杜克思诺所打造。撒尿男童又称“小于连”,是布鲁塞尔的标志性建筑,也被称为“布鲁塞尔第一公民”。关于撒尿男童最早的记载可以追溯到1452年。在小于连的撒尿故事里,流传最多的版本是小于连用尿浇灭炸药导火线的救城壮举。无论传说的真假,一个撒尿的幼童都会惹人喜爱,各国官员大使到比利时访问时,甚至会专门做一套衣服送给小于连。据史料记载,1698年,小于连第一次穿上衣服。到了2005年,小于连的衣服达到750件,包括军装、民族服装、演出服、运动服、晚礼服,甚至真人穿着的衣服等。布鲁塞尔市政厅博物馆专门为小于连开辟了“服装收藏室”。

除了撒尿男童小于连,布鲁塞尔还有一个撒尿女童——珍妮克。珍妮克的出现大约是在20世纪80年代,由现代雕塑师德布瑞设计而成,与小于连一南一北,正好位于中心广场的两侧。由于个头儿差不多,有人戏称他们是兄妹,只是这对“兄妹”的年龄相差了四五百年。

现代社会的如厕难题

有人认为马桶是文明的起源,因为当人类学会如何处理自己的排泄物后,他们才不再需要到处游走躲避自己的粪便。尽管在美索不达米亚时期人们就已经开始着手处理自己的粪便,但直到几个世纪后人们的如厕体验才算完整。可时至今日,厕所权利也并非人人都有。在印度电影《厕所英雄》里,因渴望有干净卫生的厕所,女主角宁可以选择离婚。有人觉得这实在是夸张,但事实上,如今的印度能够用上厕所的人数甚至远低于使用手机的人数。数据显示,2014年,印度露天如厕的人数位列世界第一,达到约2.6亿人,接近一半的印度人口总数。2015年,卫生问题给印度造成了约1065亿美元的经济损失。

圣雄甘地曾说:印度的厕所给印度文明带来耻辱。2014年10月2日,甘地诞辰145周年之际,印度总理莫迪发起“清洁印度”运动,政府推动改善城市卫生,但有些印度人无法接受厕所的存在,他们认为只有社会最底层的人或是户外没有空间的城市才被迫在封闭的空间内排便,厕所是剥夺了自由的行为,甚至还有些人认为,家里有厕所是不吉利的。为了让更多人接受并使用厕所,印度北部哈里亚纳邦还发起了一场“无厕所,无妻子”的活动,敦促女性拒绝不能提供带卫生间的房子的求婚者。

印度总理莫迪发起的“清洁印度”已经结束,但是印度人却依旧为厕所发愁。

*图片来自视觉中国、IC photo

参考资料:《厕神:厕所的文明史》朱莉·霍兰

评论(5)