文|看电影杂志

11月27日,枪响,鲜血飞溅,屋内的墙壁被染红,[爱尔兰人]天神下凡。

这可能是今年最好的一部电影(cinema)。

《时代》周刊评选的“2019年度十佳电影”,[爱尔兰人]排在第二(第一:[痛苦与荣耀]);在《视与听》杂志评选的“2019最佳电影”中,排在第三(第二:[寄生虫],第一:[纪念品])。

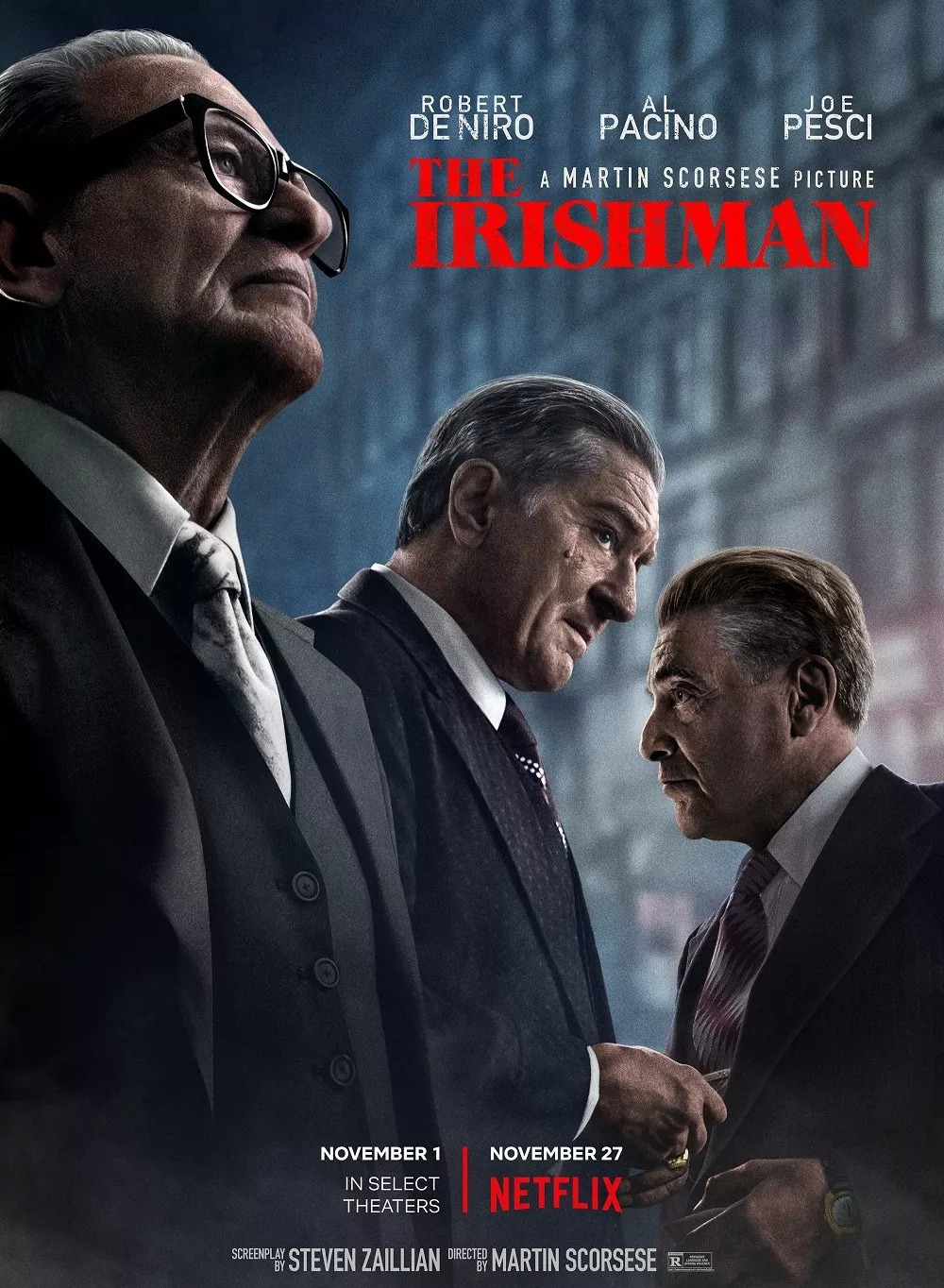

[爱尔兰人] The Irishman

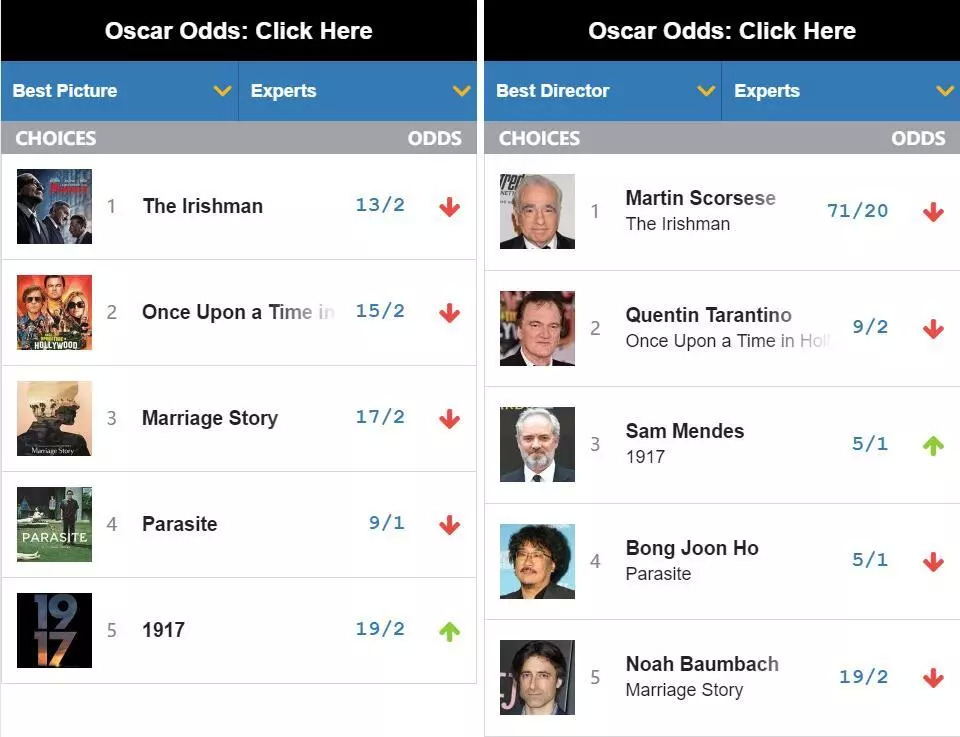

奥斯卡预测网站Goldderby,[爱尔兰人]目前在最重磅的两个大奖“最佳导演”和“最佳影片”的赔率都排在了第一。

Goldderby网站预测

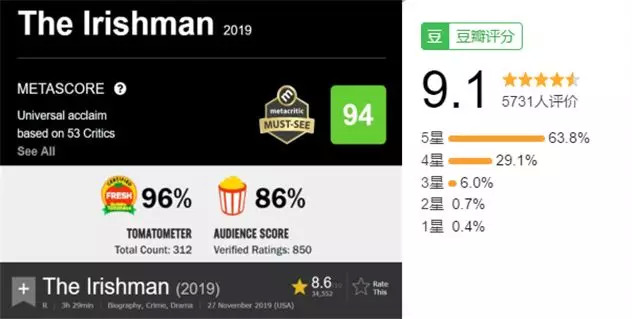

豆瓣9.1,IMDb8.7,烂番茄新鲜度96%,MTC评分94。总之翻遍全网,想要找出个别真心实意的差评属实困难,包括漫威粉丝在内。

但是,所有的评分和预测,跟[爱尔兰人]的卡司摆在一块儿时,瞬间就变得索然无味了。

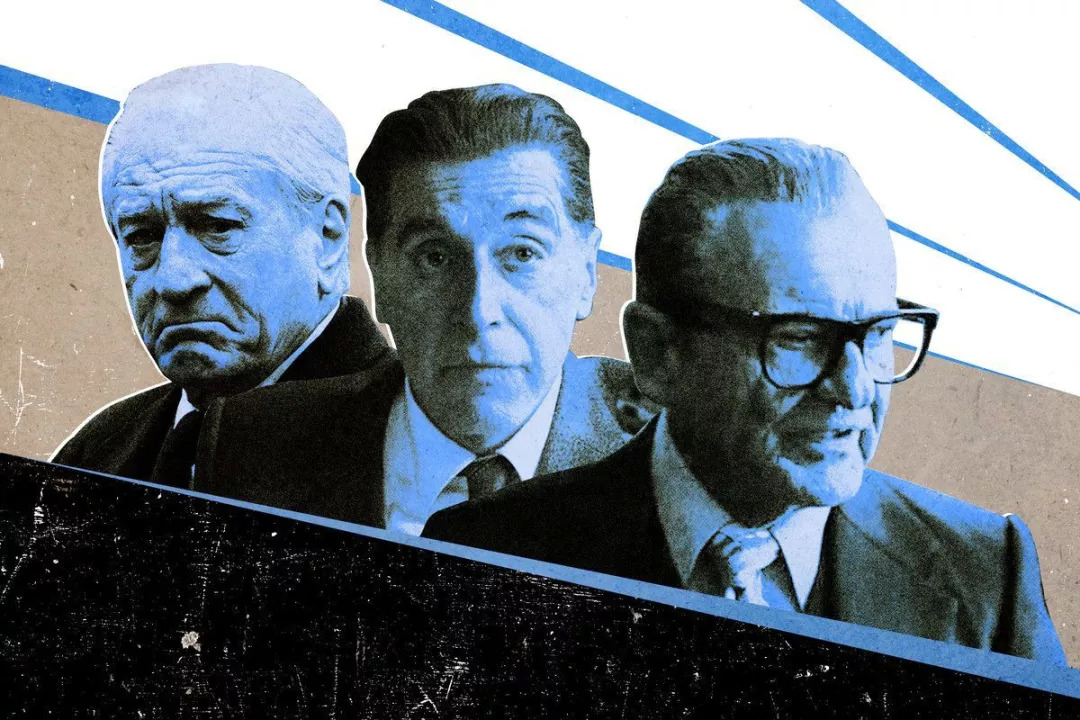

马丁·斯科塞斯+罗伯特·德尼罗+乔·佩西+阿尔·帕西诺,平均年龄77岁的四个人,就是电影的活化石。

从左至右:马丁·斯科塞斯、罗伯特·德尼罗、乔·佩西、阿尔·帕西诺

国宝级的导演和演员,当他们在同一部电影里集结,那份岁月历练过的厚重感,反倒让“年度最佳”的头衔看起来显得轻飘飘。

但[爱尔兰人]绝不是一场暮气沉沉的,贩卖情怀的返场演出,相反地,他们依旧生猛。

209分钟的时长,直捣速食时代观众的舒适区,但对影迷来说,像是送来了一份来自上世纪的大礼。

“209分钟,没有一秒钟是多余的”

▼

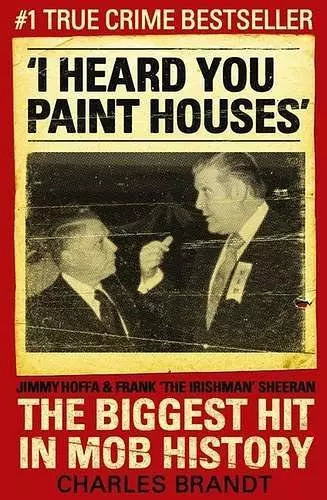

[爱尔兰人]改编自美国作家查尔斯·布兰特(Charles Brandt)的小说《听说你刷房子了》(I Heard You Painting Houses)。

“我听说你刷房子”是一句黑帮黑话,指杀人时血会溅到墙壁上,就像红色的油漆

讲述了二战老兵弗兰克·希兰(Frank Sheeran)从工人到杀手,从政客再到锒铛入狱的传奇一生,并由此延展出关于亲情、友情、社会、政治,以及人生的思考。

在《In the Still of the Night》的歌声中,镜头缓缓穿过疗养院的长廊。

从第一个镜头起,就有马丁内味儿了

路过耶稣和圣母玛利亚,路过苍老与无奈,最终停在了弗兰克·希兰(罗伯特·德尼罗饰)的面前。

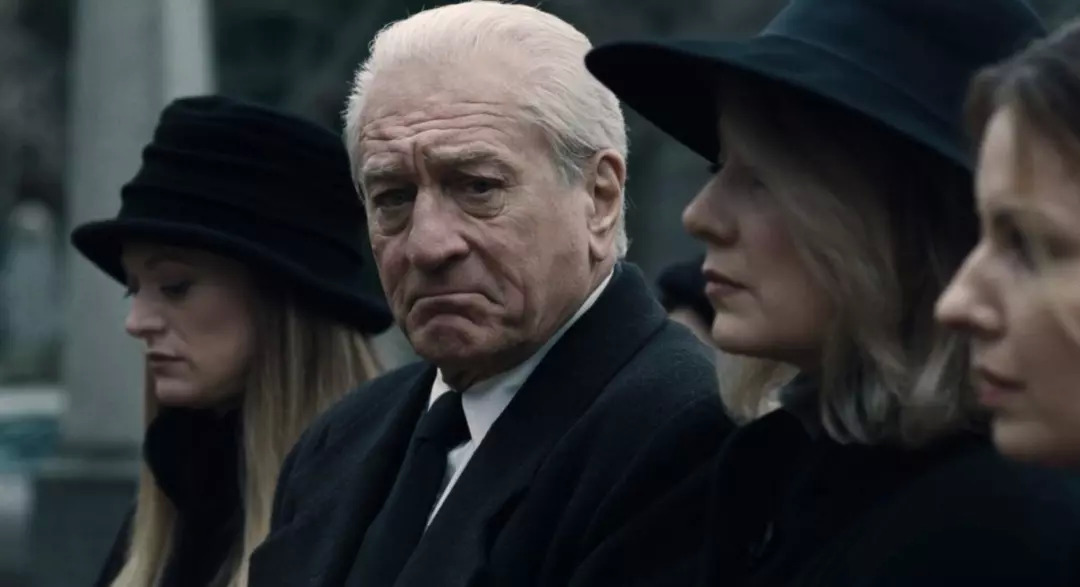

弗兰克·希兰

虽是满头白发,眼神浑浊,但弗兰克衣着规整,坐姿笔挺,老派的讲究和体面。

然后他对着镜头开口说话了,像是在录制一部属于自己的纪录片,往事在温吞的低语中蔓延开来…

一如马丁的其他电影,电影中的时间就像洗牌一样被打散穿插在一起,再以拼贴的方式呈现。

二战期间,弗兰克在纽伦堡接受了“一切服从命令”的军事教育。他在欧洲战区的安齐奥待了122天,盯着俘虏给自己挖好坟墓,然后再开枪将他们杀死,面无表情。

得益于CGI数字化减龄技术(digital de-ageing technology),在银幕上还原出了一个更年轻的德尼罗,使其能够出演角色从40岁到60岁的这一时间段

战争使弗兰克变得麻木,失去了对杀戮的敏感性。罗伯特·德尼罗很擅长饰演这类内心封闭、难以接近的角色,75岁的他在[爱尔兰人]中再次做到了。

偶然的机遇,弗兰克结识了费城本地黑帮的头目安吉洛(哈威·凯特尔饰)和罗素(乔·佩西)。弗兰克和罗素谈及自己此前参战的事,罗素对他产生了好感。

弗兰克今后的人生,和罗素紧紧捆绑在了一起。

罗素

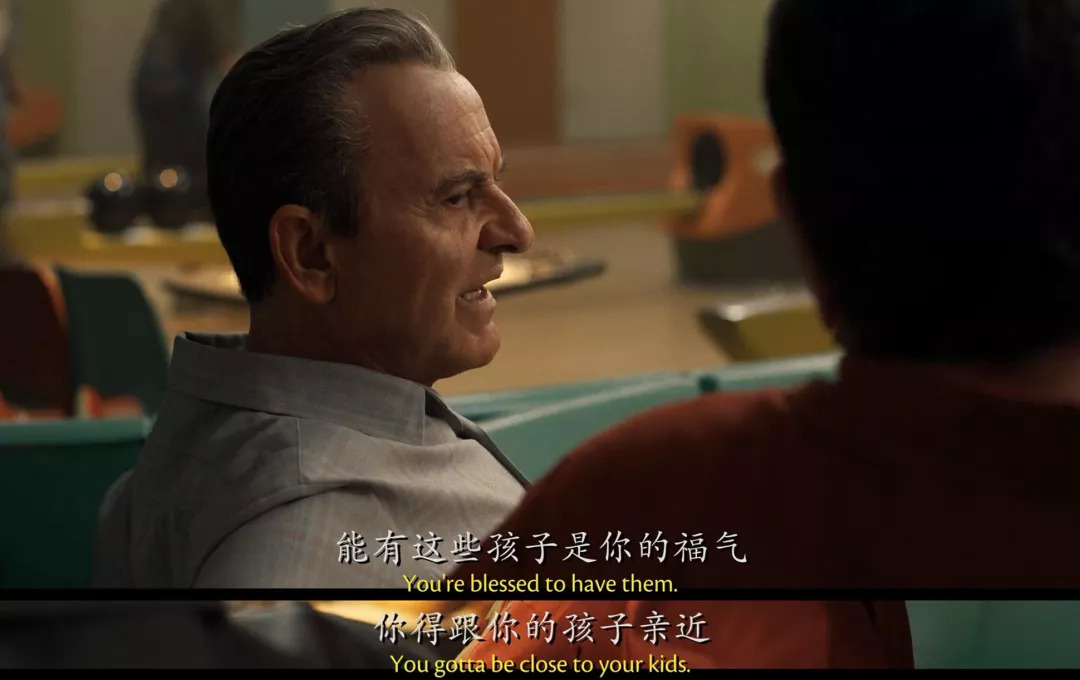

在弗兰克面前,乔·佩西饰演的罗素显露出一种慈父般的温柔,很难与他黑帮的身份联系在一起。

后来罗素和安吉洛开始给弗兰克一些“刷房子”的任务。

弗兰克的动作略显笨拙,新技术虽然可以易容,可也只是物理减龄,肢体语言不会说谎

在罗素的牵线搭桥下,弗兰克被安排在了工会里面担任组织工作,主要替当时“卡车司机国际兄弟会”的主席吉米·霍法(阿尔·帕西诺饰)解决一些棘手的问题。

吉米·霍法,在50-60年代非常受欢迎,是仅次于总统般的存在

吉米和弗兰克通过电话认识,第一句话就是问弗兰克:“我听说你是刷房子的?”。

弗兰克很尊敬吉米,说和他打电话就像是在和巴顿将军讲话。

弗兰克将替吉米炸毁了另一工会成排的黄色出租车,这一幕在马丁的电影[好家伙](下)里也出现过

待三驾老爷车悉数亮相后,他们一起拉着剧情前进,牵扯出黑帮与政府间的各种利益勾结。

尤其是在肯尼迪当上了总统后,双方矛盾进一步激发,此时的弗兰克被夹在中间,左右为难。

在一次次或庄严,或亲密的对谈后,紧张的局势被崩成一股绳,随时有断裂的可能,一种令人不安的共鸣时刻存在着。

肯尼迪遇刺身亡后,吉米把楼顶降下来的半旗又给升上去

直到1975年,从宾夕法尼亚州到密歇根州的一次公路旅行,漫长得就像弗兰克的一生,他在途中搭飞机去底特律,杀死了吉米。

整个过程写意,短暂,波澜不惊,相同的街道开车来来回回经过好几遍,像是在为最后的告别彩排,整个时代的动荡都压在了弗兰克对准吉米的那两枪上,迅速,准确。

走之前罗素留下了弗兰克的墨镜,回来之后再戴上,有种“温酒斩华雄”的从容与自信。

而后媒体的报导是,吉米失踪了。

可弗兰克的女儿佩琪(安娜·帕奎因 饰)很清楚,这事是父亲干的。从那天起,佩琪就从弗兰克的生命中消失了,再也不跟他说话。

吉米死了,所有牵涉其中的人,不管知不知情,有罪还是无罪,有意还是无意,都被传讯和审问,每个人都以某个罪名被判处有罪。

一个风谲云诡的黑帮时代,眼看就要到头了,它结束的是那样疲软,令人难以接受,可又在情理之中。曾经呼风唤雨的大人物一个个都进了监狱,罗素,弗兰克,还有他们的死对头。

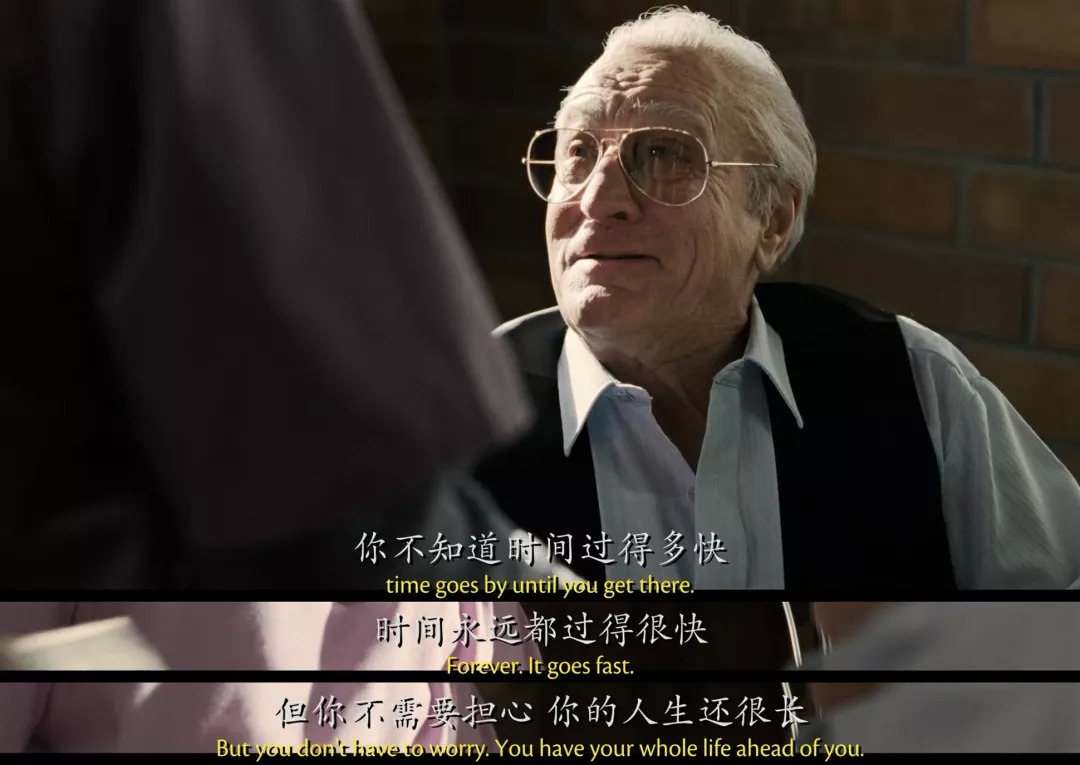

在牢里,他们耗不过生老病死,时间才是最终的大BOSS。

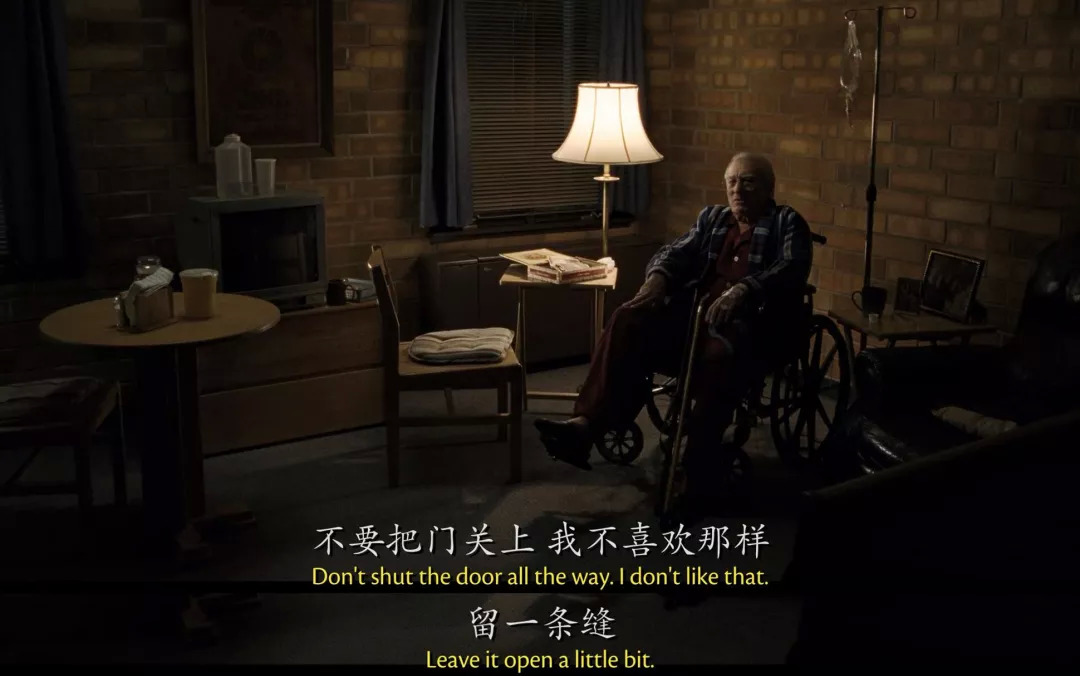

轮椅,病床,皱纹,一场游戏一场梦。

18年后,只有弗兰克活着等到了出狱。警察再次找到弗兰克,请他说出当年吉米事件的真相。

弗兰克想要咨询自己的律师,警察告诉他,“你的律师死了”。弗兰克的第一反应竟然是,“谁干的?”,警察告诉他,是“癌症”。

十足的讽刺,但又无可奈何,弗兰克还活在自己“刷房子”的时代。

三个多小时过去了,电影的最后,依旧是疗养院里的长廊,借墙上的一幅画转场,从亮到暗,从往到今,呼应了开头,一切终被时光掩盖。

▼

[爱尔兰人]是马丁导演继[穷街陋巷](1973)[好家伙](1990)[赌城风云](1995)[纽约黑帮](2002)和[无间道风云](2006)后,再度回归自己最熟悉的黑帮题材。

距离他与罗伯特·德尼罗和乔·佩西合作的上一部史诗黑帮片[赌城风云]已过去了将近四分之一个世纪

相比马丁之前的黑帮电影,[爱尔兰人]不会让你有阵发性的肾上腺素激增,取而代之的,是一种忧郁的沉思。

受意大利新现实主义的影响,马丁的黑帮片热衷于用影像再现美国城市一隅的生活全景,以一种审慎的态度贴合大众,激发观众直面现实的“痛感”,从而加深对周围世界的认识和理解。

因此,在他的黑帮片里,往往会将黑帮的传奇故事写实化。

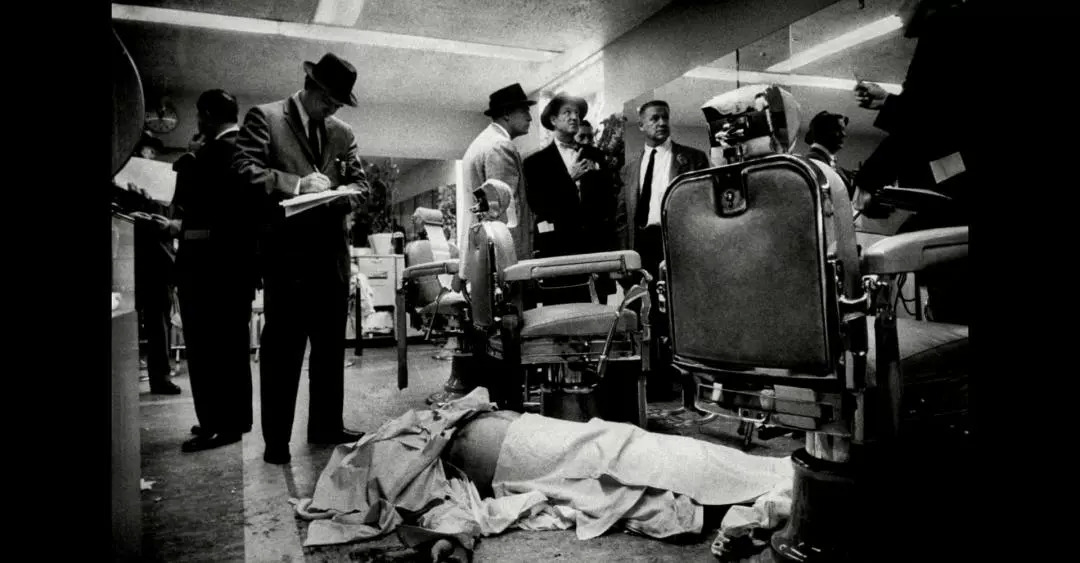

比如说[爱尔兰人]中的杀人事件,看不到火花四射的激情枪战,通常是简单直接,不拖泥带水,也不会有漏网之鱼。

一起发生理发店发生的枪击事件,当杀手出现,镜头一路跟随着他们,然后落在了隔壁花店的橱窗外,只闻枪声,不见现场。

这种身不在场的超然感觉先是让人困惑,然后就是惊艳,也恰恰反映出了黑帮间较量的情况,不缠斗,不抛头露面。

还有电影中所展示的黑帮与家庭之间的关系,这点与[教父]是一样的,“不能抽空陪家人的男人,不是真正的男人”。

电影分别用很多篇幅展现罗素和吉米与弗兰克一家人的关系,他的女儿佩琪喜欢吉米,但是讨厌罗素。

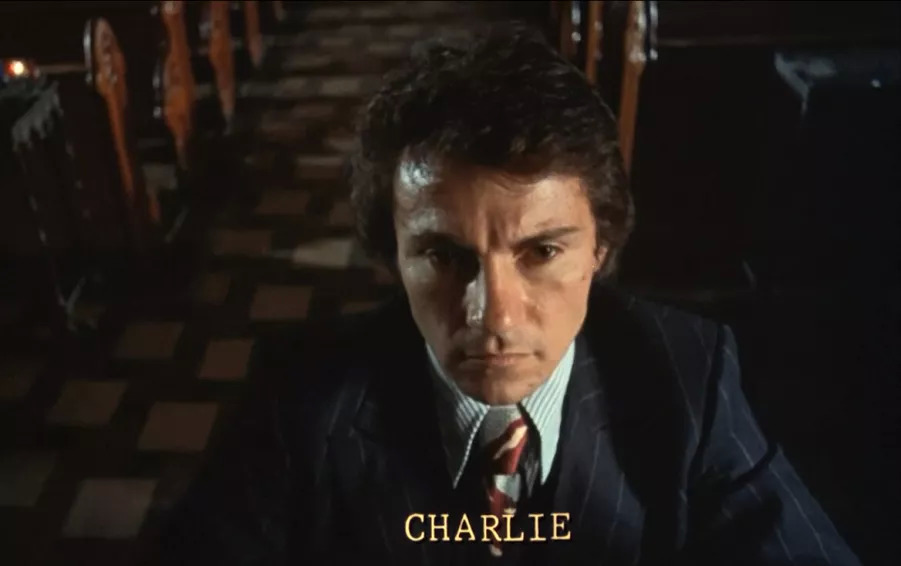

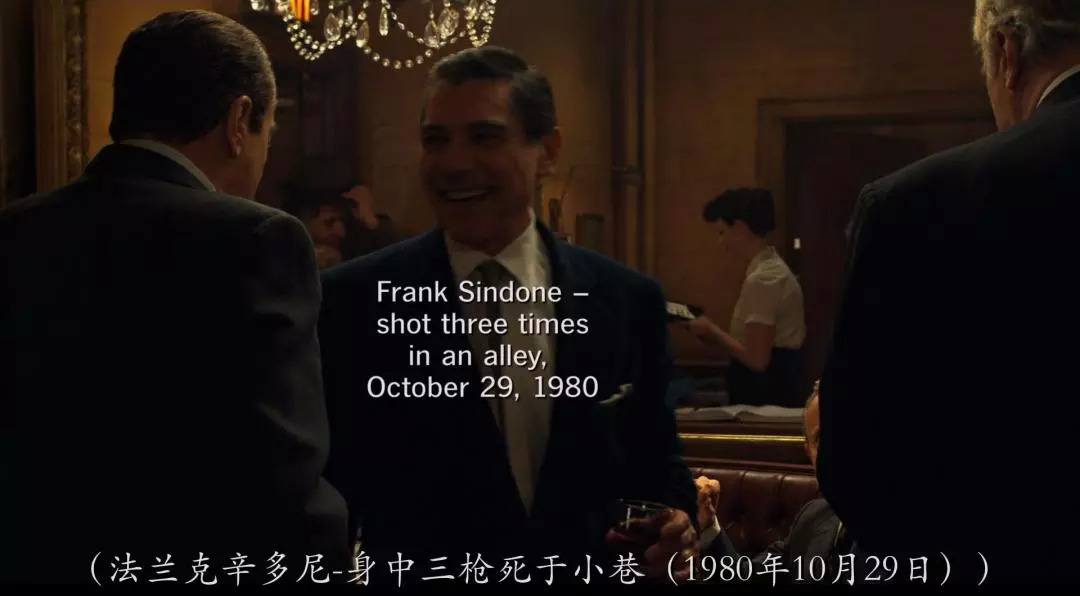

还有出现在角色下方的介绍字幕,这种做法在马丁的[穷街陋巷]中也出现过。

[穷街陋巷]

区别在于,[爱尔兰人]还注明了这个角色在未来死亡的日期和方式,所有人都成了一个个被封装的区间,冷冰冰的。

还有最重要的,弗兰克的一生都是裹挟在政治语境下的,他见证了猪湾事件、古巴导弹危机、肯尼迪遇刺、水门事件、以及20世纪60年代和70年代的各种社会运动。

[爱尔兰人]堪称是黑帮版的[阿甘正传]。

弗兰克的身后是黑帮,黑帮的身后是一整块写满了贪婪、暴力、野心和腐败的美国社会大幕布。

个人、黑帮、美国,三者的历史交织在了一起,也正应了吉米第一次请弗兰克“刷房子”时问他的问题,“你愿意成为这段历史的一部分吗?”。

[爱尔兰人]当然并不仅仅满足于对时代变迁的临摹,电影更在意的是生存其中的人的精神状态。

黑帮中的责任与忠诚,是马丁的社会隐喻,就像科波拉在[教父]中的家庭关系,这些迫使弗兰克必须做出选择。

这部电影中最大的冲突不是黑帮与政府,也不是个人与时代,而是弗兰克自我的内心冲突 ——暴力的反噬让一个很早就丧失了自责本能的男人,却在晚年对自己的过错进行忏悔。

弗兰克在疗养院完成祷告后,对神父说,“你离开的时候,不要把门关上,留一道缝,我喜欢这样”。这种无声的时刻该如何解读,是弗兰克的习惯,还是他对死亡的邀请?

关于失去、罪恶、悔恨,[爱尔兰人]把集中的高潮铺开在了时间长河中,把最响亮的回声折算成绵延的叹息,若隐若现,只为尽可能延长。

[爱尔兰人]看起来是如此的冷静,以至于你不知何故,便屈从于电影的讲述,那不是一种幻想,而是一种既定真理的重构,仿佛历史被这部电影覆盖了。

每一个史诗篇章中,最后画下句点的,永远不会是其中的某一个人,而是时间。

所谓的黑帮,一个个都成了被时间清算的小卒,无论他曾是多么不可一世的大人物。

▼

11月18日,马丁刚刚度过了他的77岁生日。

和同时代的导演阿莫多瓦一样,他对“时间的流逝”越来越感兴趣。准确地说,是对“如何减缓时间的流逝”感兴趣,企图用一个简单的切口,来弥合岁月的裂痕。

[痛苦与荣耀]是阿莫多瓦的切口,[爱尔兰人]就是马丁的切口,让人感觉这就是马丁和片中男演员们职业生涯的总结,也像是最后的谢幕。

“马丁在回溯自己的黄金岁月,就像转动着手上的念珠”,如果说[爱尔兰人]真是一次完美的道别,那么在电影内外便形成了感伤的互文。

片中最振聋发聩的台词,不是政客们歇斯底里的演讲,不是黑帮间的互怼狠话,而是出自弗兰克的女儿佩琪。

她在看到新闻报导吉米失踪后,冲着父亲发出了一声质问:“为什么?”

“为什么”,这个简单的词是[爱尔兰人]最好的注解,甚至贯穿了上世纪70年代初到90年代末马丁和科波拉的每一部黑帮电影。

佩琪是始终在旁观的局外人,她代表了电影中那个混乱世界里尚存的良知。

一句“为什么”,点破了包围着整个“最伟大的一代”(TheGreatGeneration)的理想主义泡沫,一种“如此生活三十年,直到大厦崩塌”的恍惚,蓦然降临。

最大的悲剧在于,多数人都醒悟得太晚了。在一切都发生后,包括弗兰克在内的所有人被要求反省,“为什么会发生这些事?这一切是为了什么?”。

同样的问题,仿佛也是电影之外的马丁自己在问自己,“为什么?为什么我现在还要继续拍这样的电影?”。

是啊,为什么呢?

评论