文|青眼 花生米

自1月3日国务院常务会议审议通过《化妆品监督管理条例(草案)》(下称新条例)以来,虽然正式版还未公布,但依然阻挡不了业内对新条例内容的关注和热议。其中就包括建立化妆品可溯源体系和不合格产品召回制度的具体要求。

众所周知,在中国,汽车和药品才享有企业主动公开召回缺陷产品且公示的“待遇”。同时也因为诸多原因,不合格化妆品召回成了部分企业相互推诿责任,难以彻底执行的环节。那么,中国化妆品实施召回到底面临哪些难题?新条例发布后,这一现状能否得到改善?

“105条”是开端,不是摆设

在化妆品召回方面,行业总会拿日本化妆品举例,如“日本化妆品实行保质期1/3回收制度(注:在日本,部分企业会在产品上市后剩下1/3保质期时将未售出的产品全面收回或者由商家销毁)。资生堂、花王、佳丽宝、POLA都曾在中国公开召回缺陷产品,在这些日妆公司的日文官方网站也能见到主动召回不合格产品的公告。

其实不只日本,根据SGS检测中心的数据,2018年,美国共有13家化妆品企业向美国FDA报告39起化妆品自愿召回,涉及产品数目超过270万件。但这种召回行为在中国化妆品行业则是非常“罕见”的。

“完善的产品可追溯体系是不良反应检测及缺陷产品召回的前提。”有业内资深人士告诉青眼,“没有建立完整的可追溯基础工程,产品出厂后基本就不知去向了,更无从检测不良反应”。该人士进一步表示,中国化妆品在被监管部门检出不合格后要求进行召回的,“一般召回都不彻底,”并且往往是“难追溯,召回多少由企业自己说了算”。

多位业内人士均向青眼证实,我国对化妆品建立可追溯体系和召回制度的强制要求,实际上是在2015年年底随着“两证合一”中《化妆品生产许可检查要点》(俗称105条)的实施一起提出的。也是从那时起,可追溯和召回开始不断被提及,化妆品生产企业乃至全行业开始重视相关管理制度的建立。

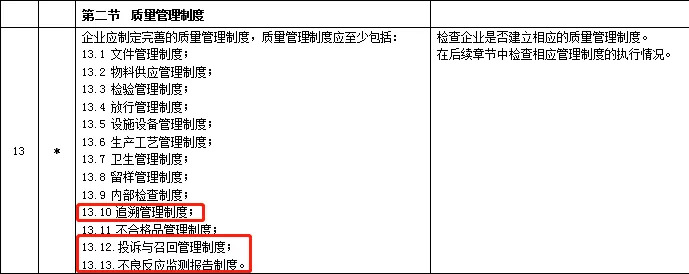

根据105条的规定,“企业应制定完善的质量管理制度,包括追溯管理制度、投诉与召回管理制度及不良反应监测报告制度”,且这一要求为“关键项”。但在实际执行中,因为企业在管理理念上的参差不齐,不重视甚至长期违反105条的企业依然存在。

截自《化妆品生产许可检查要点》

青眼曾在《又一批化妆品企业被停产,他们为何屡罚不改?》中对此进行探讨,在截至2019年4月8日广东省药监局公示的“检查发现缺陷和问题”内容中,违规的19家化妆品生产企业均不同程度违反105条的相关要求,其中有超过47%的企业未严格执行追溯管理制度。

由此可总结出中国化妆品“难”召回的四大原因:一、我国产品召回概念提出较晚,体系建立不成熟;二、主体责任不明确,企业不重视,生产者与经营者容易相互推诿,陷入僵局;三、中国市场渠道庞杂,尤其是包括批发在内的流通市场,难以追溯产品流向;四、涉及成本问题,部分企业抱着侥幸心理。

环环相扣,法规政策不断完善

事实上,国家监管部门近年来也在不断完善法律法规,以支持化妆品建立可溯源体系,保障不合格产品的召回。

2019年1月1日起正式执行的《关于完善跨境电子商务零售进口监管有关工作的通知》,首次建立跨境电商零售进口商品的召回机制,对问题、存在安全隐患的商品依法实施召回,并依法追究相关经营主体责任。

2019年3月,《广东省化妆品安全条例》正式通过,除了提出建立可追溯和召回制度的详细要求,还首次强调了化妆品生产委托方和被委托方的职责划分,被业内认为是粉碎“洋马甲”的一大举措,解决境外公司作为委托方进行国产非特备案,使用境外条码导致产品溯源难、追责难的问题。此外,2019年11月国家市场监督管理总局发布《消费品召回管理暂行规定》,建立了全新的召回体系和工作机制,且将包括化妆品在内的全部消费品纳入召回范围。

而新条例(草案)规定,生产企业必须保证进货查验记录和销售记录真实、完整、可追溯,保存期限不得少于产品保质期满后1年,保质期不足1年的,记录保存期限不得少于2年。化妆品经营者应当建立进货查验记录制度和索证索票制度,查验供货者的资质证明、特殊化妆品注册证或者普通化妆品备案证明、产品出厂检验合格证明文件,如实记录,并保存相关凭据。记录和凭据保存期限不得少于2年。

明确责任主体确定为化妆品注册人或者备案人,要求其发现缺陷化妆品,应当立即停止生产并主动召回,生产企业、经营者应当协助召回。未按照规定履行召回义务的将面临处罚,情节严重的,责令停产停业,直至由原发证部门吊销化妆品许可证件或者停止进口、经营该生产经营者的所有产品,严重的5年内不得从事化妆品生产经营活动。

这意味着,建立可追溯体系和产品召回不再仅仅是化妆品生产企业的职责,而是以品牌方为责任主体,生产企业、经营者三方共同承担责任。

在伽蓝集团质量部总监倪莉莉看来,法规的完善明确了从监管部门到企业、消费者的权责,规范了召回流程,让召回工作的监管、企业实施做到了有法可依、违法必究。

“一环扣一环,最后就变成了法定义务,谁没履行谁就要担责,”业内资深人士告诉青眼,新条例对经营者的约束,大到经销商小到某一家化妆品店都包含其中,“这就能从根本上解决流通市场难追溯的问题”。

企业自律是关键

化妆品的召回,建立在品牌方、生产者和经营者三方各司其职的基础上,实际上是企业自律的体现。

雅兰国际副总裁刘山、广州市博贤化妆品有限公司研发总监曾万祥、广州柏亚化妆品有限公司总经理助理施昌松、上海蔻薇化妆品有限公司CEO董义伟等多位企业相关负责人均向青眼表示,所处生产企业已建立严格的可追溯性控制程序以及产品召回控制程序,可实现产品正、反追溯。

日本SONOKO品牌负责人告诉青眼,“日本化妆品召回一般由品牌发起,品牌会考虑产品即将到保质期等问题,为了不影响品牌形象而回收相关产品,且管控和回收必须是品牌直接管控的渠道(百货、旗舰店)。”

而在中国,化妆品召回虽然始于生产者,但如今品牌方也在主动完善这一体系。据倪莉莉介绍,伽蓝对产品的追溯性尤为重视,已建立从原料入库到产品上市的全周期追溯体系。

在新条例正式文件公布后,化妆品注册人或备案人即将成为责任主体,也就意味着品牌“被迫”需要学习并将产品可追溯体系及召回制度落到实处。

如果说,曾经中国化妆品的可追溯和召回制度更像是一句口号,那么,如今包括新条例在内法规的逐步完善,以及企业自律的不断提高,无疑会让它从规则变成一种习惯。

评论