文|巴塞电影

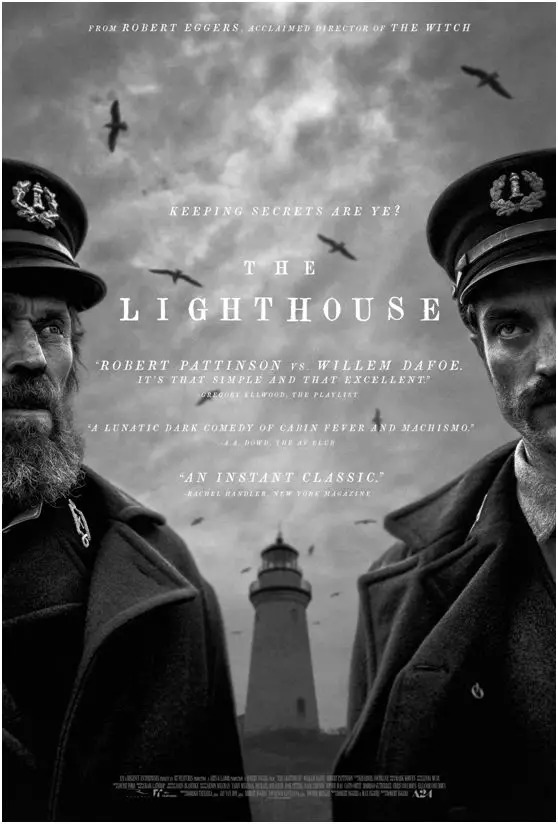

一望无垠的大海,一座灯塔,两个男人。这听起来怎么都是个乏味的故事,却被导演罗伯特·艾格斯拍出了不一样。不管你喜不喜欢这部电影,你多半会看得全神贯注,唯一不会觉得的,就是乏味。这就是今天的这部:《灯塔》

本文有剧透。

1

从新英格兰神秘海上灯塔散发出来的恐惧,牢牢抓住了新人水手温斯洛(罗伯特·帕丁森饰)的灵魂。这可不是他想要的。

因为被许以更高的收入,在这个寒冷的英格兰冬季,温斯洛同意跟随老水手托马斯·威克(威廉·达福饰)对灯塔进行为期四周的保养工作。

但漫漫无边的寂寞违背了人作为群居者的本能。

与此同时,人这种奇妙的动物,对阶级二字无比痴迷,两个人就足以完成不同阶级的划分。

于是,新手温斯洛成为被压迫的那一个。

烧锅炉、运煤炭、刷油漆、倒夜壶,威克极尽所能地指使温斯洛工作,成为温斯洛心中压抑的代名词。

更让温斯洛怒不可遏的是,因为威克的阻止,他这个灯塔守护者从未被允许接近灯塔顶端。

那座为无数船只引航的明灯,威克只允许其存在于自己的航海诗与烂故事里,而不得不听故事的温斯洛,也将将灯塔化作心中可望而不可及的圣地。

有趣的是,清醒时剑拔弩张的二人,共同以酗酒为首要的压力纾解方式。

在每一次酩酊大醉之后,一起舞蹈、分享故事、分担情绪,亲密无间。

只不过,一觉醒来,温斯洛还是那个被压榨的后辈,继续早起出门倒夜壶。

如果说占据领导地位是威克的欲望,那在这一极致环境下,温斯洛首先被激发出的是人类的性本能。

温斯洛刚刚抵达小岛,便在前任工作者的床铺里发现了一小只精致的小美人鱼雕像。

灯塔的光、水边的死尸、脏兮兮的章鱼触角生成一系列蒙太奇操作,美人鱼一次次成为他的性幻想对象。

然而,短暂的肉体快感终究无法满足温斯洛对灯塔的渴望,那份来自灯塔的召唤既恐怖又刺激,从不能断绝。

2

真正的转机出现在四周之后,说好要来接二人离开的船只迟迟没有出现,被遗弃在大海中央的温斯洛终于要发狂了。

作为灯塔的守护者与信徒,威克曾经劝告温斯洛“永远不要杀死一只海鸟,除非你想要惊动一个逝去水手的灵魂。”

但是,一朝发狂的温斯洛失手葬送了一只海鸟,转眼却无事发生。

紧接着,海水中泡烂的尸体、记录威克言行的日记陆续出现,让温斯洛认为是威克杀死了上一位灯塔守护者取而代之,而威克的谎话,只是为了掩盖他在灯塔中藏匿尸体这个事实。

在这些猜疑的裹挟下,温斯洛走上了反抗的道路。

一拳拳将威克击倒、勒令对方以狗的形态爬进挖好的墓穴,温斯洛获得了前所未有的快感,他知道,只有彻底扫清威克这个障碍,才有机会去最终探寻灯塔的秘密。

因为故事一开始,观众就是跟着温斯洛的视角来到小岛,很自然会看到一段后进青年的孤岛革命史,但如果转换为威克的立场,志愿守护灯塔者被外来者顺利侵略,好像又会变成另一种共情。

当然,还有一种可能,一切都是温斯洛人格分裂的幻想,岛上从来只有他自己一个人,而电影本身是在探讨缺乏沟通的真空世界里人性会进行怎样极端的自我分裂。

由此可见,即便电影《灯塔》用蒙太奇和出人意料的剪辑做文章,实现了恐怖的外化,但真正涉及心理惊悚的部分,仍然需要观众用属于自己的解读方式参与其中。

也许,这正是导演罗伯特·艾格斯想要达到的效果——

让某位作者的电影,变成属于每位观众的作者电影。

3

在后期采访中对电影进行解读时,罗伯特承认,《灯塔》取材于普罗米修斯和海神波塞顿。

传说普罗米修斯在奥林匹斯山上盗取圣火,罗伯特·帕丁森饰演的温斯洛是锋芒锐利的盗火者,威廉·达福饰演的威克则是喜怒无常的守护者,连造型都有几分波塞冬的风格,而神话故事早已暗示了他们的结局。

但用恐怖气氛实现神话新说,可不是单凭两个角色就够了。

一如导演在前作《女巫》中的风格化表现,《灯塔》也展现出其强大的氛围营造能力。

电影从头到尾都能让人感受到灯塔的魔力,靠的是对图像和声音的实验式应用。

《灯塔》最显著的图像特征有两个,黑白,正方形尺幅。

导演对此的解释是,希望画面可以同时展现高耸的灯塔和狭窄的卧室,正方形似乎是完成双重目标的最佳方式,至于缩小场景、加倍打光,则是具体操作中必要的辅助。

其实,真正的图像比例是1.19:1,这种幽闭恐怖式的设计感,取材于无声电影的哥特风格,早有1931年的惊悚片《M就是凶手》最为著名。

相较于常见的16:9或老式的4:3画幅,《灯塔》用视觉上的逼仄空间营造了压抑苦闷的氛围,再加上对现代观众观影习惯有所挑战的黑白色彩,很自然地形成了此类惊悚悬疑电影的独特风格,最终达成“每一个运镜都像在闹鬼”的奇异效果。

鉴于两位主角“并不稳定”的精神状态,《灯塔》的声音效果也显得有些极端。

要么是海浪环境音下长时间的安静,要么是两个癫狂的男人时而嬉笑怒骂时而嚎啕大哭,这种突然的转接同样可以强化“一惊一乍”的恐怖感。

但即便导演罗伯特的操作如此疯狂大胆,还很明显,费尽心思营造出带有个人特色的氛围,并不是电影最终的目的:

“灯塔”,才是整部作品的麦高芬。

威克守护灯塔,温斯洛向往灯塔,导演塑造灯塔,每个人都以“灯塔”为目标、为动力展开行动。

其实,作为一场剖析人性撕裂的电影实验,《灯塔》并没有必要交代“灯塔里有什么”。

于是,强光之下,导演将镜头狠狠地对准揭开灯塔秘密后温斯洛从兴奋、恐惧到绝望的双眼,让这场戏成为全片的点睛之笔。

如果说压迫者威克代表苦难,美人鱼代表欢淫,那温斯洛用生命交换的灯塔则象征着人内心最本质的追求。

遗憾的是,人类对神秘的过度探寻,往往会遭遇克苏鲁神话式的覆灭。

此刻,孤独闪耀的灯塔再也不是希望的代名词,反而用强烈的冷漠与绝望的深渊提醒每一位后来者:人性脆弱,经不起疯狂和理性的一念之差。

评论